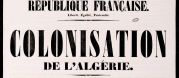

En 1930, après un siècle de colonisation en Algérie, plus du tiers des terres de culture est passé dans les mains des Européens. Une grande partie de ces spoliations ont été opérées en représailles de l’insurrection de 1871 : environ 900 000 Algériens, plus du quart de la population totale, se voient alors infliger un séquestre sur leurs terres, maisons ou plantations. C’est l’objet du livre de Didier Guignard, publié en janvier 2023 par les éditions du CNRS. S’appuyant sur les archives et sur une enquête de terrain, il étudie aussi les adaptations et résistances de la paysannerie kabyle jusqu’aux années 1930. On lira ici la présentation de l’éditeur, la préface de Neil MacMaster et l’introduction, ainsi qu’un article de Didier Guinard, dans la revue Insaniyat, consacré à un cas de résistance à la mainmise foncière, celui des Beni Urjin, dans la région de Bône, aujourd’hui Annaba.