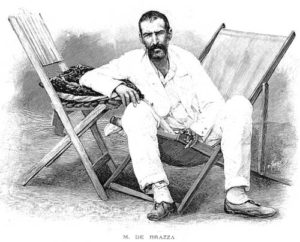

Il aura fallu plus d’un siècle pour que soit publié par les éditions Le passager clandestin le dernier rapport de Pierre Savorgnan de Brazza. Occulté au nom de la raison d’État, il a été retrouvé en 1965 par Catherine Coquery-Vidrovitch, dans un dossier du fonds Gabon-Congo de l’ancienne AEF, et il est maintenant accessible à tous.

Pour prendre conscience de ce qu’a été la colonisation de l’Afrique centrale, il faut lire ces pages écrites un siècle avant la tentative de graver dans la loi du 23 février 2005 une glorification de l’«œuvre positive» de la colonisation, et qui concernent une région dont une partie constitue aujourd’hui la République centrafricaine….

Nous reprenons en bonne feuille, et avec son autorisation, deux larges extraits de la préface que Catherine Coquery-Vidrovitch a écrite pour présenter cet ouvrage.

Catherine Coquery-Vidrovitch est professeure émérite de l’université Paris-Diderot. Ses travaux sur l’Afrique portent sur la politique de colonisation et les notions d’impérialisme et de capitalisme sur ce continent. Elle est notamment l’auteure de Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930 (1972), Paris, Éditions de l’EHESS, 2001 (2e édition), 2 volumes, et de Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille, Agone, 2009.