La découverte de « deux oublis »

Au début de mon travail sur la mémoire dans ces années 1990, je pensais naïvement que la tâche principale de l’historien était de « retrouver » la mémoire pour écrire l’histoire, en permanence dévoiler la connaissance des faits qui avaient été enfouies, dissimulées, reconstruites. Ce travail historique paraissait de l’ordre de l’évidence : le progrès dans la connaissance passait par l’accroissement du volume du savoir des choses, qui ont été soit manipulées par l’État, soit (auto)censurées par les acteurs. C’était clair et les livres étaient écrits pour cela. Au fur et à mesure du développement de l’écriture de La gangrène et l’oubli, ou de la réalisation des Années algériennes, je me suis aperçu que c’était un petit peu plus compliqué. Les sociétés, en fait, avaient besoin d’oublier. Et l’oubli fonctionne aussi de manière positive. Pour se reconstruire, se fabriquer une identité, une société pratique une sorte d’oubli nécessaire. Les principaux acteurs (ou victimes) de la tragédie ne peuvent pas vivre en état perpétuel de frénésie mémorielle. C’est une illusion que de vouloir absolument imposer, sans cesse, comme une sorte de tyrannie, la mémoire retrouvée. Il existe des plages, des séquences, des moments d’histoire où l’oubli est normal. Un oubli peut être légitime : il n’est pas possible de vivre sans cesse en étant dans la guerre, l’adversité, la recherche de l’adversaire, la vengeance. Il faut faire avec l’oubli, et le travail des historiens doit se faire avec cela.

J’ai essayé progressivement à partir de là d’instaurer une sorte de distinction, entre cet oubli légitime, nécessaire, évident et un oubli organisé par les États, visant à échapper à la justice, à éviter le châtiment. Il existe deux types d’oubli : l’oubli de la société, légitime pour pouvoir vivre, et puis un oubli très pervers, très organisé. Et progressivement je me suis aperçu que les deux oublis s’appuyaient et s’adossaient l’un à l’autre. Parfois les oublis décidés par les États rencontraient un écho dans la société qui les acceptait. Car la société n’était pas en état d’insurrection permanente contre l’État. Et ce dernier pouvait d’autant mieux occulter qu’il savait pouvoir s’adosser sur l’acquiescement des sociétés tentées de vivre en « oubliant». Des dissimulations organisées pouvaient parfois rencontrer une adhésion. Les réveils de mémoire, et les mises en accusation de l’État n’étaient pas constants. La fameuse formule : « A l’époque on ne savait pas, tout était caché, alors qu’on s’est toujours battu pour la vérité », n’est pas tout à fait vraie. Et il est illusoire de croire que les gens vont se battre à perpétuité sur des histoires de crimes passés. Les moments où la mémoire se réveille ne sont pas si fréquents finalement. Le travail historique consiste précisément à voir quand, et comment, ils se produisent. Et pourquoi la société accepte-t-elle de vivre avec des mensonges? Pourquoi continue-t-on d’avancer avec tous les secrets que l’on porte dans sa tête ? Pourquoi à un moment donné on n’accepte plus ? Pourquoi faut-il divulguer ce secret, pourquoi faut il qu’on le reconnaisse ? A un moment donné, la mémoire se réveille, parce que la société a changé, ne supporte plus le poids des drames anciens, et qu’il y a eu des batailles, des reconnaissances, des seuils franchis dans l’espace public. Alors, l’État ne peut plus conserver la même attitude.

Cette question des « deux oublis » renvoie à la responsabilité de l’historien entre écrire l’histoire, et éviter que l’écriture de l’histoire serve à fabriquer des vengeances. Procéder par électrochocs, sans tenir compte de « l’oubli nécessaire », sans recoupements, sans vérifications, risque de réactiver des histoires piégées, minées, dont on ne perçoit pas les effets. Les historiens travaillent sur la mémoire et la restitution du temps dissimulé, mais aussi sur les mécanismes de l’oubli. Les sociétés ne peuvent vivre en état perpétuel d’exaltation et de frénésie : si trop d’histoires douloureuses encombrent le présent, l’avenir s’annonce difficile. Les sociétés fonctionnent donc dans une dialectique subtile entre mémoire et oubli.

En même temps, l’occultation du passé obère à sa manière le présent et le futur. L’amnésie peut fonctionner comme une bombe à fragmentation. Si les haines, les rancœurs restent trop longtemps confinées dans l’espace privé, elles risquent d’exploser dans l’espace public plusieurs dizaines d’années plus tard. Pour ne pas avoir assumé le passé dans sa complexité, celui-ci explose dans le présent de manière anarchique, désordonnée, échappant à tout contrôle.

Tout ce travail compliqué de cicatrisation des mémoires blessées renvoie aussi, peut-être, au nécessaire temps de « guérison », sorte de période de latence qui correspond à une intensification des refoulements de souvenirs difficiles. Le temps d’attente dans l’écriture du travail historique paraît aussi s’établir en relation avec la protection de la vie privée des individus. Concernant par exemple la guerre d’Algérie en France, il n’est que de voir le destin des harkis qui ont combattu aux côtés de la France. Ils ont été très nombreux et certains sont toujours vivants. On connaît le problème moral qui se rattache à cette question et touche au bas mot 100 000 hommes1. Le travail historique et le devoir de transparence, par l’ouverture d’archives encore brûlantes, se heurtent ici au souci de citoyens voulant protéger leur vie privée, voire leur vie tout court. En d’autres termes, l’ouverture des archives permet-elle d’écrire une histoire sereine ou sert-elle à raviver des vengeances passées, à réactiver des blessures toujours apparentes, non cicatrisées ? Dans ce sens, peut-il y avoir correspondance entre le temps d’apaisement des passions et le temps d’une possible ouverture des archives, étatiques ou mémorielles ?

Chercher les commencements d’une tragédie

A quel moment l’histoire peut-elle avoir un sens? – ou toujours ou jamais!

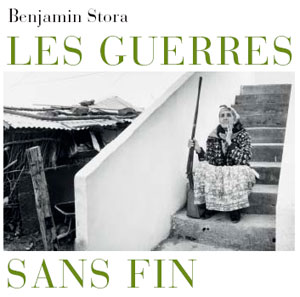

J’ai lu Les Guerres sans fin de Benjamin Stora. Qu’aurais-je voulu lire dans cette mise en autobiographie de l’auteur ou plutôt apprendre que tout Algérien ne sache déjà? Le nom de cet historien perspicace tire l’oeil, il rappelle celui de la petite ville de la côte Est de notre pays et qui est située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Skikda. C’est Stora la Phénicienne (au nom dédié à Venus d’où le nom, diversement prononcé, d’Astarté, Astoreh ou Astora et Stora), l’Ottomane, le port génois, l’objet de rivalité entre Anglais et Français, le champ de corail et d’éponges, cité sous la protection de la Vierge Stora, centre de colonisation créé en 1848 et, depuis 1962, Stora l’Algérienne.

Mais Benjamin Stora est né en 1950 à Constantine d’un père originaire de Khenchla et dont les ancêtres juifs avaient été chassés d’Espagne après l’édit des rois catholiques, en 1492. Il a vécu en Algérie «jusqu’à l’âge de douze ans», jusqu’au départ de sa famille pour «l’exil de 1962», pour la France. Puis des études à l’université de Nanterre, en France, l’«engagement dans le processus révolutionnaire de l’après-68», la rencontre avec Charles-Robert Ageron, le militantisme de gauche,…l’ont conduit tout naturellement à réaliser ce qu’il appelle et confie avec émotion «le poids très lourd des héritages, des origines familiales et de la condition sociale. Ma mère était ouvrière d’usine, et mon père vivait d’un petit salaire d’agent d’assurances. En termes d’héritage, je ne possédais rien, il fallait tout bâtir, tout construire. Ainsi ce détour par l’universel m’a permis d’effacer pour un temps les traces de différences culturelles et sociales, m’a donné de l’audace et j’ai pu rejoindre, bien plus tard, l’origine qui était la mienne, né à Constantine, dans une famille juive traditionnelle. Le détour par l’engagement, la rupture avec la tradition familiale ont été également l’occasion d’adopter une sorte de décalage, de distance critique vis-à-vis de l’origine.»

Stora reste indéfiniment sur une sorte de balançoire où il joue seul, «Disparition d’un pays là-bas, et attente d’un nouveau monde.» Il confesse sa déception et sa solitude: «Je me suis retrouvé seul dans la froidure de la société française», et ce n’était pas une figure de style. Vrai, il se sentait perdu dans la diversité sociale de France, et, à «une amorce de révolution intérieure», il répond «par une interrogation sur soi, sur l’histoire, sur la langue, sur les rapports politiques.» Toute une révision de conscience, car «il ne s’agissait pas de retrouver un passé perdu, mais de fabriquer (c’est moi qui souligne) un pays, un avenir.» C’est probablement, a posteriori, le voeu pour les Algériens que formule Stora qui, lui aussi, se sentait, d’une certaine manière, privé de son identité. «La ‘‘révolution algérienne’’, écrit-il, mobilise mon attention, mais pas dans sa dimension héroïsée, inéluctable, nécessaire. J’avais vingt-quatre ans lorsque j’ai commencé sur un sujet qui était largement inexploré. Ce travail, en solitaire, sur une séquence délaissée, m’attirait énormément. L’Algérie, la guerre d’indépendance semblaient ne plus exister dans le paysage français médiatique, politique ou culturel français des années 1975-1980. La solitude dans cette recherche, dans l’ancienne métropole coloniale, me confortait, m’excitait.» L’éditeur des Guerres sans fin, affirme que Benjamin Stora est «un spécialiste reconnu de l’histoire du Maghreb» et donne la liste des titres des ouvrages parus sous ce nom. Ce qui, en vérité, peut émouvoir naturellement le lecteur algérien, ce n’est pas qu’«un jour de juin 1995, Benjamin Stora reçoit des menaces et un petit cercueil en bois dans une grande enveloppe beige…», mais sa volonté de dire clairement ce que certains historiens d’ici et d’ailleurs, qui font de l’histoire de la Révolution algérienne une sorte de fonds de commerce, disent confusément. Benjamin Stora bénéficie-t-il d’une manne chimérique qui lui permettrait d’être maître de sa liberté? Comment s’acquiert cette liberté individuelle? La réponse est dans ce long travail difficile accompli par un homme profondément marqué, emporté par les fortes phrases de Pierre Goldman: ‘‘ un Juif exilé sans terre promise’’ – une longue quête sur soi-même à travers de longues recherches historiques – que nous met sous les yeux cet universitaire passionné de vérité et propose à notre réflexion. L’un des chapitres, parmi les plus prenants dans ce travail sur la mémoire, s’intitule La découverte de «deux oublis». L’auteur, affirme-t-il, a essayé «d’instaurer une distinction entre l’oubli légitime, nécessaire, évident, et un oubli organisé par les États.» Il affirme également qu’«Il existe deux types d’oubli: l’oubli de la société, légitime pour pouvoir vivre, et puis un oubli très pervers, très organisé. Et progressivement, je me suis aperçu que les deux oublis s’appuyaient l’un sur l’autre.»

À mon sens, il y aurait, dans le cas de l’Algérie et la colonisation française, un troisième oubli à établir et à analyser; c’est l’oubli d’agression armée du corps expéditionnaire français contre le peuple algérien et l’oubli de résistance – par tous les moyens, historiquement légitime – des combattants de l’Armée de libération nationale. La réalisation de la grande oeuvre mémorielle et humaine doit nécessairement passer par le libre et mutuel respect entre les peuples et les États. On attendrait évidemment beaucoup des archives ouvertes, indispensablement, mais on attendrait plutôt beaucoup plus des historiens et des analystes de hautes compétences, et ce serait le mieux, c’est-à-dire le plus crédible. Et alors, je dirai avec Benjamin Stora, qui veut être «Non pas un historien du présent, mais un historien au présent» et dont les études pour la vérité ne me passionnent pas toujours, «Il faut essayer de comprendre ce drame de l’intérieur.» Oui, de «l’intérieur», autant le jeune Stora a pleuré de souffrance de la guerre d’Algérie, d’avoir quitté «la terre natale» et «de rentrer en France» indéfiniment, autant et plus, le jeune Algérien a pleuré de toutes les souffrances infligées à son pays conquis et surtout des ravages de la colonisation le privant d’apprendre à connaître sa patrie.

Aussi, à qui voudrait concilier le déni sans critique et la soumission sans le consentement, il faudrait souhaiter bien du plaisir!

Dans Les Guerres sans fin, de même que dans ses précédents ouvrages, Benjamin Stora s’est mis complètement.