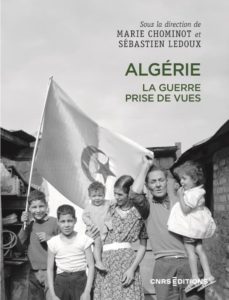

« Algérie. La guerre prise de vues » (collectif)

Présentation de l’éditeur Renouveler l’histoire de la guerre d’indépendance algérienne à partir de la photographie : tel est l’enjeu du présent livre. Rassemblant une vingtaine de chercheurs et chercheuses, il offre