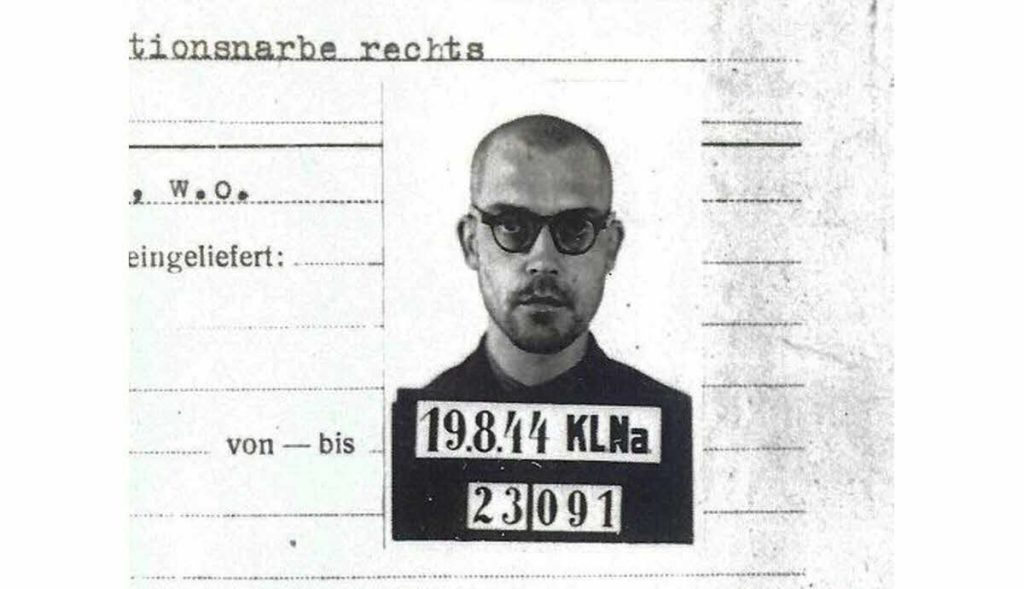

Fragment de la fiche d’internement de Paul Teitgen au camp nazi du Struthof (AD de la Haute-Saône)

Paul Teitgen (1919-1991), résistant dès 1940, torturé par la Gestapo à Nancy, déporté au Struthof puis à Dachau, issu de la première promotion de l’ENA – « France combattante »-, est nommé secrétaire général de la préfecture d’Alger chargé de la police générale à la mi-août 1956, soit quelques mois avant le début de la « bataille d’Alger ». La présence de ce brillant jeune haut-fonctionnaire, frère cadet de l’ancien ministre MRP Pierre- Henri Teitgen, dans l’administration de Robert Lacoste sert à ce dernier à tenter de corriger, notamment au sein de son parti, la SFIO, son image par trop répressive. Il est en effet réputé pour son attachement aux droits humains et pour sa foi chrétienne.

Pour lui faire accepter ce poste dont personne ne veut, on lui explique qu’il est l’homme qu’il faut pour lutter notamment contre une pratique routinière dans la police d’Alger: la torture. Or, le 7 janvier 1957, carte blanche est donnée au général Massu, commandant la 10e Division Parachutiste, pour éradiquer le nationalisme à Alger. Commence la Grande répression d’Alger, que la propagande française baptise bientôt « bataille d’Alger », durant laquelle la disparition forcée, la torture et les exécutions sommaires deviennent systémiques.

C’est à Teitgen qu’est confié le seul semblant de contrôle civil sur l’opération militaro-policière : il doit officialiser les assignations à résidence de suspects dans les camps qui lui sont adressées par les militaires. Cette mission de pure forme ne lui permet pas de s’opposer efficacement aux méthodes des militaires. Lorsqu’il tente de le faire, ses supérieurs, le ministre Lacoste et le préfet Serge Baret soutiennent systématiquement Massu et ses officiers.

Mais sa place dans l’appareil repressif fait de lui le civil le mieux informé des pratiques des parachutistes. Il observe impuissant la vague de disparitions forcées qui frappe alors tout « musulman » ou « européen » suspect d’activité politique ou même parfois seulement d’opinion hostiles à la présence française. Les arrestations arbitraires sont en effet massives, de même que les interrogatoires sous la torture. De nombreuses disparitions, par mort sous la torture ou exécution sommaire, se produisent.

Fin mars 1957, après deux mois et demi de terreur parachutiste et alors qu’a éclaté en métropole le scandale de la torture en Algérie, dans une lettre amère et solennelle à Lacoste, il demande à être relevé de ses fonctions (voir ci-dessous). Il y dénonce « l’anonymat » d’une répression qu’il assimile à celle de la Gestapo durant l’Occupation, à laquelle il avait eu à faire. Cette démission est refusée par le ministre, qui utilise Teitgen jusqu’au 12 septembre 1957, date à laquelle, usé et écœuré, il est autorisé à quitter ses fonctions à la préfecture. Il évalue à « 3024 » le nombre des disparitions, pour les sept premiers mois de 1957. Il fait connaître l’expression algéroise « crevettes Bigeard », désignant les corps jetés du haut d’un hélicoptère dans la mer, les pieds coulés dans une bassine de ciment.

Lors du coup d’Etat du 13 mai 1958, il échappe aux parachutistes qui haïssent ce « traître » – certains l’ont menacé de mort – et qui tentent de l’arrêter. Il est finalement expulsé d’Algérie avec sa famille par le général Raoul Salan qui l’échange avec le gouvernement Pfimlin contre le bras droit de Salan, le général Dulac. Teitgen est ensuite mis au ban de la préfectorale – deux années sans poste et sans traitement – par Michel Debré, éloigné six mois au Brésil, puis nommé finalement au Conseil d’Etat pour le soumettre à l’obligation de réserve et l’obliger à se taire. Malgré cela, il accepte de témoigner en décembre 1960 pour la défense des « porteurs de valises » au procès du réseau Jeanson et, accusé de n’avoir rien fait pour s’opposer aux exactions qu’il prétend dénoncer, il rend publique sa lettre à Lacoste. Il alimente dès 1958 les travaux de Pierre Vidal-Naquet, dont il devient un ami très cher, en documents et informations de première main. C’est lui qui apporte notamment à l’historien la certitude de l’assassinat de Maurice Audin par les militaires ou encore des rapports de police qui accusent le député-parachutiste Jean-Marie Le Pen d’avoir torturé.

Les archives de son service préfectoral, qui documentaient la terreur, restent aujourd’hui introuvables, probablement détruites par les militaires après leur prise du pouvoir le 13 mai 1958. Lui-même n’a publié aucun témoignage écrit sur son séjour algérois, dont il disait qu’il avait été plus dur moralement que sa déportation. Il meurt en 1991 dans l’indifférence générale.

A ce jour, aucun hommage n’a été rendu par la République française au seul de ses haut-fonctionnaires à avoir compromis sa carrière pour s’opposer, au nom des valeurs proclamées de la République, aux crimes de l’armée française durant la guerre d’indépendance algérienne.

Source : Fabrice Riceputi, « Paul Teitgen et la torture pendant la guerre d’Algérie, une trahison républicaine », 20&21. Revue d’histoire, n°142, avril-juin 2019, p. 3-17.

L’historien Fabrice Riceputi retrace le parcours de Paul Teitgen

Lettre de Paul Teitgen à Robert Lacoste,

24 mars 1957

« Le 20 août 1956, vous m’avez fait l’honneur d’agréer ma nomination au poste de secrétaire général de la préfecture d’Alger, chargé plus spécialement de la police générale.

Depuis cette date, je me suis efforcé avec conviction, et à mon poste, de vous servir — et quelquefois de vous défendre — c’est-à-dire de servir, avec la République, l’avenir de l’Algérie française.

Depuis trois mois, avec la même conviction, et sans m’être jamais offert la liberté, vis-à-vis de qui que ce soit d’irresponsable, de faire connaître mes appréhensions ou mes indignations, je me suis efforcé dans la limite de mes fonctions, et par-delà l’action policière nouvelle menée par l’armée, de conserver — chaque fois que cela a été possible — ce que je crois être encore et malgré tout indispensable et seul efficace à long terme : le respect de la personne humaine.

J’ai aujourd’hui la ferme conviction d’avoir échoué et j’ai acquis l’intime certitude que depuis trois mois nous sommes engagés non pas dans l’illégalité — ce qui, dans le combat mené actuellement, est sans importance —mais dans l’anonymat et l’irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu’aux crimes de guerre.

Je ne me permettrais jamais une telle affirmation si, au cours de visites récentes effectuées aux centres d’hébergement de Paul-Cazelles et de Beni-Messous, je n’avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu’il y a quatorze ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo de Nancy.

Or ces deux centres d’hébergement, installés, à sa demande, par l’autorité militaire d’Alger, sont essentiellement pourvus par elle. Les assignés qui y sont conduits ont d’abord été interrogés dans les quartiers militaires après une arrestation dont l’autorité civile, qui est celle de l’Etat, n’est jamais informée. C’est ensuite, et souvent après quelques semaines de détention et d’interrogatoires sans contrôle, que les individus sont dirigés par l’autorité militaire au centre de Beni-Messous et de là, sans assignation préalable et par convoi de cent cinquante à deux cents, au centre de Paul-Cazelles.

J’ai, pour mon compte personnel et sans chercher à échapper à cette responsabilité, accepté de signer et de revêtir de mon nom jusqu’à ce jour près de deux mille arrêtés d’assignation à résidence dans ces centres, arrêtés qui ne faisaient que régulariser une situation de fait. Je ne pouvais croire, ce faisant, que je régulariserais indirectement des interrogatoires indignes dont, au préalable, certains assignés avaient été les victimes.

Si je n’ignorais pas qu’au cours de certains interrogatoires des individus étaient morts sous la torture, j’ignorais cependant qu’à la villa Sesini, par exemple, ces interrogatoires scandaleux étaient menés, au nom de mon pays et de son armée, par le soldat de Ire classe F…, sujet allemand engagé dans le 1er R.E.P., et que celui-ci osait avouer aux détenus qu’il se vengeait ainsi de la victoire de la France en 1945.

Rien de tout cela, bien sûr, ne condamne l’armée française, non plus que la lutte impitoyable qui doit être menée par elle dans ce pays, et qui devait l’être à Alger plus spécialement contre la rébellion, l’assassinat, le terrorisme et leurs complices de tout ordre.

Mais tout cela condamne la confusion des pouvoirs et l’arbitraire qui en découle. Ce n’est plus tel ou tel responsable connu qui mène les interrogatoires, ce sont des unités militaires. Les suspects ne sont plus retenus dans les enceintes de la justice civile ou militaire, ni même dans les lieux connus de l’autorité administrative. Ils sont partout et nulle part. Dans ce système, la justice —même la plus expéditive — perd ne serait-ce que l’exemplarité de ses décisions. Par ces méthodes improvisées et incontrôlées, l’arbitraire trouve toutes les justifications. La France risque, au surplus, de perdre son âme dans l’équivoque.

Je n’ai jamais eu le cynisme et je n’ai plus la force d’admettre ce qu’il est convenu d’appeler des « bavures », surtout lorsque ces bavures ne sont que le résultat d’un système dans lequel l’anonymat est seul responsable.

C’est parce que je crois encore que dans sa lutte la France peut être violente sans être injuste ou arbitrairement homicide, c’est parce que je crois encore aux lois de la guerre et à l’honneur de l’armée française que je ne crois pas au bénéfice à attendre de la torture ou simplement de témoins humiliés dans l’ombre.

Sur quelque 257 000 déportés, nous ne sommes plus que 11 000 vivants. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, me demander de ne pas me souvenir de ce pour quoi tant ne sont pas revenus et de ce pour quoi les survivants, dont mon père et moi-même, doivent encore porter témoignage.

Vous ne pouvez pas me le demander parce que telle est votre conviction et celle du gouvernement de mon pays.

C’est bien, au demeurant, ce qui m’autorise à vous adresser personnellement cette lettre, dont il va sans dire qu’il n’est pas dans mes intentions de me servir d’une quelconque manière. Dans l’affirmation de ma conviction comme de ma tristesse, je conserve le souci de ne pas indirectement justifier les partisans de l’abandon et les lâches qui ne se complaisent que dans la découverte de nos erreurs pour se sauver eux-mêmes de la peur. J’aimerais, en revanche, être assuré que vous voudrez bien, à titre personnel, prendre en considération le témoignage d’un des fonctionnaires installés en Algérie par votre confiance et qui trahirait cette confiance, s’il ne vous disait pas ce qu’il a vu et ce que personne n’est en droit de contester, s’il n’est allé lui-même vérifier.

J’ai, en tout état de cause, monsieur le ministre, perdu la confiance dans les moyens qui me sont actuellement impartis pour occuper honnêtement le poste que vous m’aviez assigné. Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir prier M. le ministre de l’Intérieur de m’appeler rapidement à d’autres fonctions.

Je vous demande enfin, monsieur le ministre, d’agréer cette lettre comme l’hommage le plus sincère de mon très profond et fidèle respect.

Paul Teitgen »

Source : Charlotte Delbo, Les Belles Lettres, Paris, Minuit, 1961, p. 80.