A Nantes, une exposition

pour décolonialiser notre regard

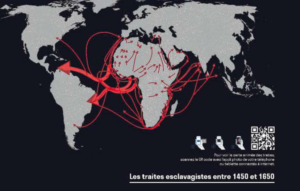

Le Musée d’histoire de Nantes présente au Château des ducs de Bretagne jusqu’au 12 novembre 2023, dans une troisième édition d’« Expression(s) décoloniale(s) », une exposition « pour déplacer notre regard en interrogeant nos certitudes, en questionnant nos imaginaires, sur notre histoire coloniale ». Une vingtaine d’œuvres de Barthélemy Toguo, artiste camerounais de renommée mondiale et des textes écrits par l’historien camerounais François Wassouni voisinent avec les collections historiques du musée relatives à l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. On lira ci-dessous la présentation de l’évènement ainsi qu’un article de Clémentine Mercier dans Libération qui expose le point de vue de l’artiste Barthélémy Toguo.