17 octobre 1961 : un acte de guerre

par Denis Sieffert, publié par Politis le 20 octobre 2021. Source

À force d’euphémismes, Emmanuel Macron a fini par tourner le dos à la vérité. À en croire la formule alambiquée du communiqué officiel, Papon est l’assassin et la République est la victime…

À force d’euphémismes, Emmanuel Macron a fini par tourner le dos à la vérité. À en croire la formule alambiquée du communiqué officiel, Papon est l’assassin et la République est la victime…

Ah ! qu’elle est difficile à admettre, cette vérité du 17 octobre 1961 ! Si l’on en croit le communiqué de l’Élysée publié à la veille du funeste anniversaire, ces centaines d’Algériens tués par balles et jetés à la Seine, c’est la faute d’un salaud nommé Papon. Le libellé est habile, presque trop : « Les crimes [ont été] commis sous l’autorité de Maurice Papon », et ils sont « inexcusables pour la République ». Papon, il est vrai, est parfait pour endosser cette responsabilité solitaire, puisque coupable, déjà vingt ans plus tôt, d’arrestations et de séquestrations des juifs de la région bordelaise, expédiés au camp de Drancy, sur le chemin d’Auschwitz. Des crimes contre l’humanité pour lesquels il ne fut condamné qu’en 1998. Il a en outre une autre qualité : il est mort. Il ne parlera plus. Évidemment, Papon n’est innocent de rien. Mais le texte de l’Élysée repose à sa façon, implicite et un peu honteuse, la question de la banalité du mal soulevée par Hannah Arendt lors du procès Eichmann. La question de la responsabilité de l’individu en tant que rouage d’une machinerie d’État. Mutatis mutandis, cela n’excuse pas plus Papon que le haut fonctionnaire du Troisième Reich. Mais ça nous invite à porter le regard sur les donneurs d’ordre et sur la machine d’État elle-même. Si Papon avait vraiment agi seul ou désobéi à sa hiérarchie, il ne serait pas resté un jour de plus préfet de police de Paris. Or, il est demeuré en fonction jusqu’en 1967, avant d’être député puis ministre de Raymond Barre, allant ainsi de promotion en promotion. La vérité que tout le monde connaît aujourd’hui, c’est que Papon a appliqué des ordres. Et le salaud qu’il était en effet avait été choisi parce qu’on le savait en haut lieu étranger aux états d’âme.

Mais les ordres de qui ? Du ministre de l’Intérieur, Roger Frey, assurément. Du Premier ministre, Michel Debré, évidemment. De quelle nature ont été ces ordres ? D’attaquer une manifestation pacifique. Quant à De Gaulle, du haut de son Aventin, il n’a certainement pas eu à « connaître » les moyens. Un simple acquiescement aura suffi. À ceux qui défendraient encore la thèse inepte de l’improvisation, il faut conseiller la lecture d’un texte de Gilles Manceron paru sur le site de la revue Contretemps (1). Selon l’historien, une force spéciale qui pouvait s’émanciper de toute légalité avait été organisée dès novembre 1959 dotée d’un bras armé, la Force de police auxiliaire (FPA). Un rapport remis à Papon et à Debré par un de leurs chefs barbouzes était sobrement intitulé : « Destruction de l’organisation rebelle dans le département de la Seine. Une Solution. La Seule ! » Ce qui explique que le 17 octobre ne fut pas seulement une manifestation durement réprimée, presque une « bavure », mais l’aboutissement d’un projet d’anéantissement de tout ce que le FLN comptait de relais en région parisienne. Un acte de guerre. S’il n’est pas inutile de rappeler tout ça, c’est pour souligner à quel point le texte élyséen relève de ce qu’il faut bien appeler une imposture. À force d’euphémismes, Emmanuel Macron a fini par tourner le dos à la vérité. À en croire la formule alambiquée du texte officiel, Papon est l’assassin et la République est la victime… Un détail protocolaire de la cérémonie, noté par beaucoup d’observateurs, est venu en renfort de ce discours. Le lointain successeur de Papon, le préfet de police Didier Lallement était présent à la commémoration sur le pont Saint-Michel, à Paris, mais sans sa tenue d’apparat. C’était Monsieur Lallement, simple citoyen.

Tout a donc été fait pour exonérer l’État de ses responsabilités, et surtout l’une de ses institutions, la police. Où l’on voit que la politique s’était invitée à la commémoration. Car c’est bien la police de 2021 qu’il faut ménager. Pas plus qu’il existe aujourd’hui des « violences policières », il n’y eut jadis de « crime d’État ». L’histoire soudain se lit à l’envers. Ce sont les impératifs de la Macronie en période préélectorale qui réécrivent les événements d’hier. Ne pas déplaire à la police. Ne pas froisser la droite ou l’extrême droite. Et, au contraire, ne pas trop plaire à l’Algérie ni aux Français issus de l’immigration algérienne. Ceux-là ne sont-ils pas réputés de piètres électeurs ? Et pourtant, il faut le dire, Macron a fait plus et mieux que ses prédécesseurs qui, eux, n’avaient rien fait… À l’exception de François Hollande, qui avait risqué un très timide premier pas évoquant « une répression sanglante ». On peut évidemment voir le verre à moitié plein. C’est la théorie du petit pas en avant. Mais nous sommes soixante ans après les faits, et il avait fallu moins de temps à Jacques Chirac pour reconnaître, en 1995, la responsabilité de la France dans la déportation des juifs. Rien de comparable évidemment, si ce n’est le rapport décidément impossible de ce pays à son histoire, c’est-à-dire à la vérité. Il n’est pourtant plus question de « refaire nation », comme le voulait De Gaulle à la Libération. Et l’alibi qui servit longtemps aux gaullistes et à Mitterrand pour ne pas reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des juifs, à savoir que l’État pétainiste, ce n’était pas la République, n’a pas lieu d’être ici. En 1961, l’État républicain est en pleine responsabilité. Et il est difficile de faire passer Papon pour un criminel de droit commun.

(1) Le texte est publié en totalité dans l’édition de poche du livre de Marcel et Paulette Péju Le 17 octobre des Algériens (La Découverte).

Connaissance et reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 :

Le travail continu des historiens

par Nadjia Bouzeghrane, publié dans El Watan, le 20 octobre 2021.

Source

Intervenant au colloque portant sur « Le 17 octobre 1961, la gangrène du racisme » organisé au Sénat, vendredi dernier, par l’association Au Nom de la Mémoire et la Ligue des droits de l’homme, les historiens Benjamin Stora et Gilles Manceron sont revenus sur le contexte politique entourant la manifestation du 17 octobre 1961 et avancé des pistes expliquant la violence inouïe de sa répression.

Intervenant au colloque portant sur « Le 17 octobre 1961, la gangrène du racisme » organisé au Sénat, vendredi dernier, par l’association Au Nom de la Mémoire et la Ligue des droits de l’homme, les historiens Benjamin Stora et Gilles Manceron sont revenus sur le contexte politique entourant la manifestation du 17 octobre 1961 et avancé des pistes expliquant la violence inouïe de sa répression.

Benjamin Stora a commencé par rappeler que la guerre dure depuis six ans avec, entre 1956 et 1961, deux millions de paysans déplacés, « ce qui est considérable ». « En 1959-1960, la guerre s’accélère quand survient la manifestation du 17 octobre 1961, un moment important dans les négociations entre le GPRA et le gouvernement français et à quelques mois de la fin de la guerre», a ensuite indiqué l’historien.

L’origine du déchaînement de la violence contre les manifestants réside dans la présence d’éléments d’extrême-droite dans les forces de police. L’historien fera par ailleurs référence à la manifestation des travailleurs algériens avec la CGT, le 14 juillet 1953, dont il avait parlé dans son Dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens (1926-1954). Ce jour-là, la police ouvre le feu sur le cortège algérien, arrivé à destination, place de la Nation, encadré par des militants du MTLD. Six manifestants et un syndicaliste français sont tués. « Dans ma thèse de doctorat en 1978, j’avais découvert une manifestation des ouvriers algériens en 1947, puis celle du MNA contre les pouvoirs spéciaux, le 9 mars 1956, qui venaient d’être votés par l’Assemblée nationale », a signalé Benjamin Stora. « J’ai déjà parlé de la manifestation du 14 juillet au cours de laquelle des policiers avaient tiré froidement sur les manifestants algériens présents à l’appel du MTLD. Six d’entre eux ont été tués, ainsi qu’un militant de la CGT. Et on compte des dizaines de blessés par balles. Il y a eu aussi le rassemblement des Algériens à l’initiative des Messalistes, le 9 mars 1956, devant l’Assemblée nationale qui venait de voter les pouvoirs spéciaux », ajoutera Benjamin Stora. En conclusion de son propos, il affirme avec force qu’« il faut des reconnaissances ». Et « les gens qui nient le 17 octobre 1961 ne vont pas désarmer, c’est leur raison d’être. On est en France dans une période où le négationnisme historique s’est installé et voudra réécrire l’histoire ».

Pour sa part, Gilles Manceron, historien et membre de la Ligue des droits de l’homme, a indiqué qu’en ce 60e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961, des éléments nouveaux dans la connaissance de ce crime d’Etat sont apparus, observant que « lever le voile » sur cette page tragique de l’histoire algéro-française, « cela prend du temps ».

« Des points d’histoire peu travaillés »

L’historien dira que dans les recherches ultérieures à celles de Jean-Luc Einaudi (auteur du 17 octobre 1961. La bataille de Paris, septembre 1991) – « pionnier en la matière » – s’est posée la question du déchaînement de la violence alors qu’on arrive au terme de la guerre. Vidal Naquet (historien) parlait d’« énigme ». « Il y a vingt ans, Jean-Luc Einaudi avait avancé des réponses en suggérant qu’il fallait chercher du côté des désaccords au sein du gouvernement français sur les négociations avec le GPRA », a indiqué Gilles Manceron. Depuis, les notes et le carnet de Louis Terrenoire, porte-parole du général de Gaulle, publiés par ses proches, il y a quelques années, confirment « l’énorme divergence de position du général de Gaulle et de son Premier ministre, Michel Debré ». « Ce sont-là des points d’histoire peu travaillés ». La question du Sahara a provoqué la suspension des négociations, ajoute l’historien. « De Gaulle tranche pour la souveraineté algérienne sur le Sahara. Debré, qui n’était pas d’accord, menace de démissionner. Pour éviter que la majorité, mal en point, se fracture, de Gaulle confirme à Michel Debré que le maintien de l’ordre en métropole lui revient et, à Joxe, les négociations ». Roger Frey est alors nommé ministre de l’Intérieur à la demande du Premier ministre qui demande la tête du ministre de la Justice, Edmond Michelet, il obtient son départ. Mais Debré ne s’arrête pas là, il veut aussi la démission du secrétaire d’Etat à la justice, Louis Terrenoire. De Gaulle le garde comme porte-parole personnel.

Gilles Manceron abordera une autre « question majeure », celle qui concerne les archives et la fermeture des centres d’archives fin 2019, « contradictoirement avec les déclarations du président Macron chez les Audin », le 13 septembre 2018. « C’est un gros problème, une bataille qui n’est pas achevée malgré la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021 rendant caduc l’arrêté interministériel qui bloquait l’accès à certaines archives. Comme celles relatives aux manifestants refoulés vers l’Algérie qui se sont retrouvés dans des camps militaires. On ne sait pas ce qu’ils sont devenus. » L’idée d’un Observatoire de l’accès des citoyens aux archives est en train de faire son chemin, avec le soutien de sénateurs et d’élus dans d’autres instances, a enfin déclaré l’historien et membre de la Ligue des droits de l’homme.

« L’accès aux archives est un combat citoyen »

Rappelons qu’au cours de ce colloque, introduit par David Assouline, sénateur et historien et modéré par Samia Messaoudi, journaliste et membre fondatrice de Au Nom de la Mémoire, d’autres thèmes ont été abordés par d’autres historiens : « L’émigration algérienne et la lutte de libération nationale en France », par Linda Amiri ; « L’apport d’un citoyen chercheur à la connaissance historique et à la reconnaissance publique du 17 octobre 1961 : Jean-Luc Einaudi », par Fabrice Riceputi ; « La réponse de la gauche au massacre des travailleurs algériens le 17 octobre 1961 », par Bernard Ravenel ; « Evoquer les manifestations des femmes algériennes du 20 octobre 1961 à Paris, tout en les situant dans leur contexte plus large, c’est-à-dire la participation des Algériennes aux mobilisations pour l’indépendance et contre la répression à Paris et ailleurs en France en octobre 1961 », par Jim House. Quant à l’anthropologue Tassadit Yacine, elle est intervenue sur la question « Dire ou ne pas dire le 17 octobre 1961 » à partir de l’exemple d’Ourida Séguini, « actrice et organisatrice de la manifestation du 17 octobre 1961 au bidonville de la Folie à Nanterre ».

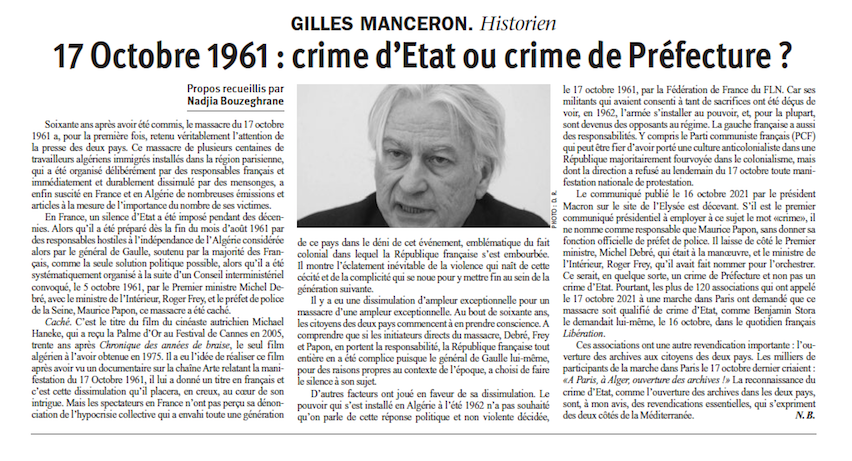

17 octobre 1961 : crime d’Etat ou crime de Préfecture ?

Soixante ans après avoir été commis, le massacre du 17 octobre 1961 a, pour la première fois, retenu véritablement l’attention de la presse des deux pays. Ce massacre de plusieurs centaines de travailleurs algériens immigrés installés dans la région parisienne, qui a été organisé délibérément par des responsables français et immédiatement et durablement dissimulé par des mensonges, a enfin suscité en France et en Algérie de nombreuses émissions et articles à la mesure de l’importance du nombre de ses victimes.

En France, un silence d’Etat a été imposé pendant des décennies. Alors qu’il a été préparé dès la fin du mois d’août 1961 par des responsables hostiles à l’indépendance de l’Algérie considérée alors par le général de Gaulle, soutenu par la majorité des Français, comme la seule solution politique possible, alors qu’il a été systématiquement organisé à la suite d’un conseil interministériel convoqué, le 5 octobre 1961, par le premier ministre, Michel Debré, avec le ministre de l’Intérieur, Roger Frey, et le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, ce massacre a été caché.

Caché. C’est le titre du film du cinéaste autrichien Michael Haneke, qui a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes en 2005, trente ans après Chronique des années de braise, le seul film algérien à l’avoir obtenue en 1975. Il a eu l’idée de réaliser ce film après avoir vu un documentaire sur la chaîne Arte relatant la manifestation du 17 octobre 1961, il lui a donné un titre en français et c’est cette dissimulation qu’il placera, en creux, au cœur de son intrigue. Mais les spectateurs en France n’ont pas perçu sa dénonciation de l’hypocrisie collective qui a envahi toute une génération de ce pays dans le déni de cet événement, emblématique du fait colonial dans lequel la République française s’est embourbée. Il montre l’éclatement inévitable de la violence qui nait de cette cécité et de la complicité qui se noue pour y mettre fin au sein de la génération suivante.

Il y a eu une dissimulation d’ampleur exceptionnelle pour un massacre d’une ampleur exceptionnelle. Au bout de soixante ans, les citoyens des deux pays commencent à en prendre conscience. A comprendre que si les initiateurs directs du massacre, Debré, Frey et Papon, en portent la responsabilité, la République française tout entière en a été complice puisque le général de Gaulle lui-même, pour des raisons propres au contexte de l’époque, a choisi de faire le silence à son sujet.

D’autres facteurs ont joué en faveur de sa dissimulation. Le pouvoir qui s’est installé en Algérie à l’été 1962 n’a pas souhaité qu’on parle de cette réponse politique et non violente décidée, le 17 octobre 1961, par la Fédération de France du FLN. Car ses militants qui avaient consenti à tant de sacrifices ont été déçus de voir, en 1962, l’armée s’installer au pouvoir, et, pour la plupart, sont devenus des opposants au régime. La gauche française a aussi des responsabilités. Y compris le parti communiste français qui peut être fier d’avoir porté une culture anticolonialiste dans une République majoritairement fourvoyée dans le colonialisme, mais dont la direction a refusé au lendemain du 17 octobre toute manifestation nationale de protestation.

Le communiqué publié le 16 octobre 2021 par le président Macron sur le site de l’Elysée est décevant. S’il est le premier communiqué présidentiel à employer à ce sujet le mot « crime », il ne nomme comme responsable que Maurice Papon, sans donner sa fonction officielle de préfet de police. Il laisse de côté le premier ministre, Michel Debré, qui était à la manœuvre, et le ministre de l’Intérieur, Roger Frey, qu’il avait fait nommer pour l’orchestrer. Ce serait, en quelque sorte, un crime de Préfecture et non pas un crime d’Etat. Pourtant, les plus de 120 associations qui ont appelé le 17 octobre 2021 à une marche dans Paris ont demandé que ce massacre soit qualifié de crime d’Etat, comme Benjamin Stora le demandait lui-même le 16 octobre dans le quotidien français Libération.

Ces associations ont une autre revendication importante : l’ouverture des archives aux citoyens des deux pays. Les milliers de participants de la marche dans Paris le 17 octobre dernier criaient : « A Paris, à Alger, ouverture des archives ! » La reconnaissance du crime d’Etat, comme l’ouverture des archives dans les deux pays, sont, à mon avis, des revendications essentielles, qui s’expriment des deux côtés de la Méditerranée.

Massacre du 17 octobre 1961 : la fabrique d’un long silence

par Chloé Leprince, publié sur le site de France culture le 20 octobre 2021 Source

La répression d’octobre 1961 a d’abord fait l’objet d’un puissant déni, et d’occultations habiles. 60 ans plus tard, faut-il cibler Papon ? Rouvrir les archives ? L’histoire de la plus violente répression d’une manifestation de rue en France est aussi celle d’un silence.

La répression d’octobre 1961 a d’abord fait l’objet d’un puissant déni, et d’occultations habiles. 60 ans plus tard, faut-il cibler Papon ? Rouvrir les archives ? L’histoire de la plus violente répression d’une manifestation de rue en France est aussi celle d’un silence.

Emmanuel Macron n’a finalement pas reconnu un « crime d’Etat » à l’occasion du soixantième anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Mais « des crimes inexcusables pour la République », « commis sous l’autorité de Maurice Papon ». Son communiqué a été diffusé après sa venue, le 16 octobre, sur le pont de Bezons d’où précisément, parmi d’autres ponts de la capitale, des Algériens ont été jetés à la Seine, il y a soixante ans. Un jour de manifestation pacifique organisée par le FLN contre le couvre-feu imposé aux Algériens. Il ne mentionne ni le rôle central de la police, ni l’ampleur de la rafle sanglante, dont le bilan funèbre a fait pendant un demi-siècle l’objet de controverses importantes. Il pointe en revanche « des responsabilités clairement établies » que « la France regarde avec lucidité ».

Comme une flèche invisible qui achèverait sa course d‘un raccourci en piqué sur Maurice Papon, préfet de police à Paris à cette époque-là. Une démarche de funambule, sur cette ligne de crête dont s’était déjà revendiqué Emmanuel Macron sur la guerre d’Algérie, et conforme à la politique des petits pas affichée par l’Elysée. Ces mots survenus quelques jours après des propos au lance-flammes sur la « rente mémorielle » sur laquelle spéculerait l’Algérie, laissent toutefois des centaines de personnes engagées dans la reconnaissance du 17 octobre sur leur faim.

Car la labellisation de ce massacre qui fit entre 200 et 300 morts, le 17 octobre 1961, à six mois de la fin de la guerre d’Algérie et en plein Paris, est en fait une question ancienne. Et le combat pour obtenir qu’il soit nommé « crime d’Etat », une offensive de longue haleine. Dès 1962 et les mois qui suivront le 17 octobre, l’idée d’un « crime d’Etat » habitait déjà « Octobre à Paris », le grand film de la répression de 1961 et, en même temps, l’une de ses toutes premières traces. Toujours cruciale, soixante ans plus tard.

Ce film a été tourné entre octobre 1961 et mars 1962, à Paris, pour reconstituer les faits et donner la parole aux victimes, aux témoins. Et aussi, pour confronter le reste de la France. Derrière la caméra, on trouve Jacques Panijel et une équipe de cinéastes amateurs et militants. Panijel, la quarantaine à peine à l’époque, était biologiste de métier, mais il avait déjà co-réalisé un film remarqué. Il racontera avoir d’abord cherché un cinéaste pour filmer cette histoire. Truffaut par exemple avait décliné, et répondu que ce serait aussi saugrenu que de lui demander « un film sur la déportation »1. À l’époque, le monde des arts et les intellectuels se mobilisaient pourtant contre la guerre d’Algérie, dont la fin semblait poindre : la très violente répression du 17 octobre s’ébranlera alors que les Français, en métropole, avaient déjà plébiscité à plus de 74% l’indépendance algérienne dans un référendum. En octobre 1961, des négociations étaient en cours entre l’Etat français et le FLN.

Déjà des noyés avant le 17 octobre

L’issue n’avait jamais été aussi proche après plus de sept ans de guerre, et pourtant, ce soir-là, les manifestants qui protestaient contre le couvre-feu de la préfecture de police de Paris, essuieront une violence rare. Rare, c’est-à-dire extrême, mais pas inédite pour autant : depuis plusieurs semaines, déjà, dans les milieux algériens en région parisienne, on déplorait des disparitions dont certaines avaient fait l’objet d’une déclaration à la police. Et puis, déjà, des hommes avaient été poussés par-dessus les parapets, au bord de la Seine. Et même si les autorités laissent croire que les Algériens s’entre-tuent entre coreligionnaires, ces noyés repêchés un peu plus loin, un peu plus tard, sont de bien des conversations, alors que les contrôles d’identité rythment le quotidien. Ils sont souvent synonymes de brimades, et parfois suivis d’interrogatoires et de tortures qu’on délègue facilement à des harkis. Le 17 octobre cependant, nombreux sont ceux qui défileront en famille, pour beaucoup en habits du dimanche.

Ce défilé pacifique, le FLN l’avait voulu si ample qu’il aurait forcé le respect, et parlé au monde entier : le parcours du cortège, de République à Opéra, avait justement été choisi parce qu’il passait à proximité de grands journaux français, mais aussi des bureaux de la presse étrangère. Il s’agissait ainsi d’abord de faire la démonstration d’une dignité. Et depuis la hiérarchie de la Fédération de France du FLN jusqu’aux militants de base dans les bidonvilles en lisière de Paris, on avait passé la consigne : ni armes, ni couteau, pas même un caillou. Faire défiler femmes et enfants, c’était engager une image respectable, celle d’une mobilisation non-violente.

Les flaques de sang n’avaient pas encore séché sur l’asphalte du parcours qu’on parlera aussitôt de « ratonnade ». Une poignée de semaines passeront et, en novembre, l’historien Pierre Vidal-Naquet dira rapidement « pogrom ». Le bilan officiel est de deux morts, bientôt rectifié à trois, loin des 200 à 300 morts que compteront bien plus tard les historiens. Mais déjà des militants s’activent pour ne pas laisser dire. Très vite, on cible l’impunité de la police parisienne, chauffée à blanc par Maurice Papon après des attentats meurtriers du FLN dans ses rangs. On pointe en même temps la dissimulation. Vidal-Naquet et le Comité-Audin (fondé quatre ans plus tôt pour faire la lumière sur la disparition de Maurice Audin en Algérie), se laissent convaincre : parce que justement, ils avaient réunion tous ensemble ce soir-là, Panijel, le 17 octobre, avait traversé les Champs-Elysées, marché dans les rues humides où erraient des Algériens aux os fracassés, des blessés par centaines, des femmes qui avaient perdu leurs chaussures et cherchaient leur mari. Ils seront quelque 12 000 à être arrêtés, parqués dans plusieurs lieux de la capitale, comme le Parc des expositions. Quelques jours plus tard, on les déplacera pour que le public venu écouter le concert de Ray Charles n’entende ni leurs cris ni leurs râles : certains qui ont le crâne ouvert et des plaies aiguës mourront dans les jours qui suivent. D’autres, enfin, sont emmenés dans une cave de la Goutte d’or, où l’on matraque les testicules, où l’on enfonce des bouteilles dans l’anus. Il s’agit de blesser et de déshonorer tout à la fois.

Pour évoquer un sous-sol de la Goutte d’or, où les interrogatoires violents avaient lieu, « Octobre à Paris » procédera par reconstitution : ces scènes n’ont pas été tournées dans la même cave.

« Mais moi je sais nager »

À l’époque, déjà, les arrestations n’étaient pas rares, et les centres de tri où l’on embarquait les Algériens à l’issue de contrôles d’identité, l’ordinaire du petit quotidien. Mais du 17 octobre, c’est l’ampleur qui frappera, et aussi la violence extrême : tout de suite, ont utilisera le mot « rafle ». Et dans son film, Jacques Panijel, l’ancien résistant, Croix de guerre à la Libération, ne cesse de confronter l’opinion publique : il dresse un constant parallèle avec Vichy et la Shoah, vingt ans en arrière. « Octobre à Paris » est un film pour interpeller, et un film pour témoigner. Ce soir d’octobre 1961, Jacques Panijel n’avait pourtant pas de caméra, et il n’existe guère de bobine du 17 octobre. Mais durant six mois, lui et ceux qui travaillent avec lui vont reconstituer l’histoire de cette date-là, en interrogeant, face caméra, des victimes et des témoins qui racontent les assauts, les humiliations, qui montrent leurs cicatrices, et aussi des enfants qui expliquent aux cinéastes qu’ils ont vu des policiers passer des hommes à la Seine. L’un d’eux a survécu, il est là, il nous fait face au centre de l’image, bien mis en cravate et pull en V, à expliquer qu’il a d’abord nagé des dizaines de mètres, avant de rester planqué dans l’eau jusqu’au petit matin. Il était blessé, il était bleu, oui – « Mais moi je sais nager ».

Ce film est resté comme une toute première pierre à la mémoire de cette histoire-là. Pour cela, sa trajectoire nous renseigne aussi sur le sort fait à cet épisode de la guerre d’Algérie. Sa trace nous aiguille jusqu’au récit assourdi des faits, devant lequel on se bouchera soigneusement les oreilles durant plusieurs décennies. Intercalées entre les entretiens filmés dans les bidonvilles où parfois on entend le bruit d’un hélicoptère qui surveille encore, des photos d’Elie Kagan nous font pénétrer dans le 17 octobre, à hauteur de bitume, et au ras des silhouettes étendues sur la chaussée. Avec la pluie qui traîne, on voit du sang qui ruisselle. Le photographe, qui avait vécu l’Occupation et Vichy, caché dans Paris, sera l’un des seuls avec Georges Azenstarck, pour L’Humanité, à documenter le 17 octobre. Ils laisseront Jacques Panijel utiliser comme bon lui semblera les clichés du jour J.

Aujourd’hui, les images d’Elie Kagan sont conservées aux archives de La Contemporaine (avec l’inventaire ici). Mais il a fallu, entre-temps, que s’écrive une histoire contrariée. Et c’est cette histoire qui a affleuré par secousses, comme un puzzle de preuves, de témoignages et d’évidences exhumées par une poignée d’acteurs opiniâtres et décisifs – jusqu’à aujourd’hui, et cette quête de reconnaissance.

Ce sera long : si le tournage de « Octobre à Paris » démarre dès le lendemain de la répression, pour se dérouler jusqu’au mois de mars 1962 juste après le massacre de Charonne, toute l’équipe autour de Jacques Panijel échappe à la saisie durant cinq semaines de montage au secret d’un studio camouflé. Mais le film ne rencontre guère d’écho une fois achevé. Des projections clandestines sont pourtant organisées par le Comité-Audin, qui assurera qu’il a auto-financé le film et refusé l’argent du FLN. Parfois, la police débarque en pleine projection et la copie est saisie. D’autres fois, la visite des forces de l’ordre est éventée et on fait mine de projeter « Le Sel de la terre » de Herbert Biberman. Venus les beaux jours et le Festival de Cannes 1962, les accords d’Evian ont eu raison de la guerre d’Algérie en avril, mais le film n’est toujours pas autorisé. Jacques Panijel et le Comité-Audin louent une salle à Cannes, rue d’Antibes, et continuent de projeter « Octobre à Paris », comme ils n’ont cessé de le faire, à des journalistes triés sur le volet, des politiques et des intellectuels, depuis plusieurs mois déjà. Chou blanc : seul le magazine Variety s’en fera l’écho.

Pédagogie du « crime d’Etat »

Non seulement les autorités continuent d’interdire le film en lui refusant un visa d’exploitation mais les journalistes s’en désintéressent, se désespérait encore Jacques Panijel en 2001 dans un entretien à Vacarme, venu le chercher pour le quarantième anniversaire du 17 octobre. Le cinéaste, qui mourra en 2010, était encore, alors, l’un des acteurs majeurs du décillement quand il s’agissait de percer le silence.

En 1973, quand le film, enfin, reçoit son visa d’exploitation après une grève de la faim du cinéaste et résistant René Vautier, on n’entendait plus guère parler du 17 octobre. Les autorités s’engageaient bien à ne plus censurer un film pour « raisons politiques »… mais à vrai dire, il n’y avait plus grand monde pour fouiller le souvenir de cet épisode-là. Surtout, Jacques Panijel, lui-même, s’opposait désormais à sa projection : le film passera l’essentiel de sa vie dans un placard avant sa sortie en salles, en 2011. En effet, le cinéaste exigeait dorénavant de pouvoir y adjoindre une postface filmée. Une coda, en somme, destinée à faire de la pédagogie sur la notion de « crime d’Etat », justement. Cette coda ne sera jamais filmée par Panijel, qui cachera dans le faux-plafond de sa cuisine une copie, et laissera le film comme endormi.

Après les années 80 et jusqu’à la mort de Panijel, le film « Octobre à Paris » dormira dans un faux-plafond de sa cuisine, et tous ses rushes dans un placard, chez lui.

En 1968, « Octobre à Paris » avait pourtant été projeté, en mai, au Quartier latin – en alternance avec « La Bataille d’Alger ». C’est encore à l’extrême gauche qu’on avait conservé la trace la plus vivace de ce qui s’était passé, ce soir-là d’octobre 1961 dans Paris. Une transmission malgré tout, mais une mémoire encore un peu inerte. Presque fossilisée sous les couches du discours officiel, qui très vite était venu assourdir l’écho de l’événement. Le vrai bras de fer attendra les historiens.

Immédiatement après le 17 octobre, des voix s’étaient pourtant élevées. Pour dire l’ampleur de la rafle, la systématicité du contrôle au faciès, et la carte blanche aux forces de l’ordre qui, à la vue de tous, incorporaient, à Paris, des pratiques de répression en cours sur le sol algérien. Saisi chez l’imprimeur, Paulette Péju avait écrit Ratonnades à Paris, publié dès l’automne 1961 chez Maspero (il faudra attendre 2000 pour le voir réédité, à La Découverte). Au même-moment, François Maspero connaissait le même sort, avec un texte publié dans le numéro de novembre-décembre de la revue Partisans, saisi lui aussi chez l’imprimeur à l’heure du brochage. Pourtant, il serait faux de dire qu’on n’a rien su du 17 octobre. L’événement n’a pas été enfoui immédiatement. D’autres échos allaient déjouer la censure, dans les semaines suivantes : des entrefilets dans les journaux, évoquant des corps d’Algériens repêchés à la Seine, plusieurs jours après la manifestation sanglante ; ou Témoignage Chrétien publiant, le 27 octobre 1961, un numéro explicite rehaussé d’une photo de Elie Kagan en Une. En parallèle, des médias moins téméraires saisissaient l’occasion pour envoyer leurs journalistes dans les bidonvilles : c’est beaucoup à ce moment-là que la presse française se met à regarder l’immigration algérienne.

Pourtant, le fond de l’air est trouble : dans bien des rédactions, on croit savoir que des Algériens se sont entre-tués. C’est une des rumeurs véhiculées par les autorités dès le lendemain de l’événement. Une autre rapporte que des Algériens ont fait feu sur la police française. Elle aura la vie longue. C’est faux, mais ça crée un écran de fumée en même temps que ça laisse planer un doute. Et puis dans Le Monde, Jacques Fauvet met en garde dans un édito contre l‘exploitation des « sanglants incidents de Paris » par le FLN. Il faudra plusieurs jours pour que Le Monde, grâce au travail du journaliste Pierre Vianson-Pontet, infirme finalement sa version. Au même moment, des graffitis surgissent sur les murs de Paris, qui crient à bas bruit : « Ici on noie les Algériens ». Mais à la télévision, immédiatement après les faits, le ministre de l’Intérieur est venu dire qu’il ne s’est rien passé. Interpellé à l’Assemblée nationale, le 30 octobre, Roger Frey assurera à Eugène Claudius-Petit, député centriste, qui l’interpelle : « Je n’ai pas eu entre les mains le début du commencement d’une ombre de preuve ».

« Youpins et bicots »

À la sortie du premier conseil des ministres après l’épisode, Louis Terrenoire, porte-parole du gouvernement depuis deux ans, avait pourtant confirmé l’arrestation de 11 500 personnes. Mais Maurice Papon, qui ce soir-là dirigeait les opérations, n’est pas sous pression de l’exécutif. Bien au contraire : il paraît hors d’atteinte. Interpellé le 27 octobre au Conseil de Paris par l’élu Claude Bourdet, qui dirigeait alors France Observateur, et qui affirme que des policiers en service et en tenue sont venus à la rédaction, l’alerter au beau milieu du drame, Maurice Papon se contente d’un grand blanc. La police n’aurait fait que son devoir. La chape de silence retombe peu après. Celle-là même que « Octobre à Paris », parmi les premiers, cherchera à fendre. Dans le film, une voix trouble la (bonne) conscience du spectateur sur fond de musique concrète. Elle harangue presque, intime d’ouvrir les yeux : « La porte va se rouvrir. C’est sur nous qu’elle se rouvre. Sur nous qui ne sommes pas des bicots. Qui n’étions pas des youpins il y a vingt ans ».

Le film, qui avait démarré sur un panneau précisant que « les personnages, les lieux, les faits sont tous vrais », s’achève sur ces mots : « Qu’est-ce qu’il faut donc encore pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un youpin, que tout le monde est un bicot? Tout le monde. D’accord, Kader ? — Oui c’est d’accord ».

Comme Claude Bourdet de France Observateur, qui de surcroît bénéficiait du prestige d’un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, Jacques Panijel avait placé au centre de son récit de contre-offensive des témoignages bruts. Leur force et leur présence, mais aussi leur valeur.

Or le poids de ces témoignages n’y suffira pas. Et le souvenir du 17 octobre s’estompera dans les brumes d’un déni commode et parfois d’une occultation habile. L’oubli autour du 17 octobre est faite de ces deux oblitérations-là. Entre-temps, le gaullisme au pouvoir aura cédé sur l’indépendance algérienne, avec les accords d’Evian en avril 1962, mais soigneusement évité de rouvrir ses lignes de fracture interne. Or, l’histoire du 17 octobre se révèlera être, aussi, celle d’une rupture au sein de l’exécutif. Michel Debré, Premier ministre, perdait certes la main sur le dossier algérien, mais le voilà qui allait se rattraper, peu avant le 17 octobre, et obtenir la tête des ministres de l’Intérieur, et de la Justice. Ce sera décisif : non seulement parce que Maurice Papon aura eu, ce soir-là, les coudées franches ; mais, de surcroît, parce que les signalements et les déclarations de disparitions seront vite enterrées, classées sans suite, et dissimulées sous le simulacre d’enquêtes bâclées. Et qui dit procédure judiciaire dit absence d’enquête parlementaire.

Mais celui qui, justement, réclamait une telle enquête parlementaire s’appelait Gaston Deferre. Or, une fois la gauche arrivée au pouvoir, dans les années 80, le même Deferre devenu entre-temps ministre de l’Intérieur, se gardera de rouvrir le dossier du 17 octobre. Dans l’intervalle, la gauche avait fait de l’événement un objet d’évitement tenace. Pour mieux forger le récit de ce qui restera comme « Charonne » – et éclipsera le 17 octobre. La répression à la station Charonne a lieu le 8 février 1962 alors que le Comité Audin travaille encore à son film. L’équipe l’intègre dans son récit, et surligne, même, deux fois plutôt qu’une : c’est bien « la même police » qui œuvre ces deux jours-là. Siamois. Mais voilà : venu l’enterrement des neuf morts de Charonne (tous Français, tous blancs, morts dans une manifestation organisée par les partis de gauche, contre l’OAS et pour la paix… mais pas pour l’indépendance), seul le responsable de la CFTC, syndicat chrétien, parlera du 17 octobre dans son discours.

Le FLN aussi

Hormis le PSU, à l’époque, il ne se trouvait guère de parti à relayer la cause du FLN à gauche. Jacques Huybrecht, un chef opérateur autodidacte et communiste que Panijel avait embauché s’était même vu répondre par sa section du PCF que sa contribution au film était néfaste à l’image du parti. Depuis, des historiens ont mis en lumière que le FLN n’avait pas non plus été tout à fait étranger au faible écho du 17 octobre, dans les trois décennies qui suivront l’événement. En novembre 1961, alors que ses dirigeants négociaient l’indépendance avec Paris, ils accepteront de ne pas mettre le massacre de plus de 200 manifestants sur la table.

Mais ces éclairages viendront beaucoup plus tard (par exemple dans la récente postface que Gilles Manceron vient de signer à l’occasion de la réédition du livre de Marcel et Paulette Peju, Le 17 octobre des Algériens, qui vient de reparaître à La Découverte). C’est-à-dire, une fois le dossier du 17 octobre rouvert.

Libération y consacrera bien un dossier spécial en 1980, puis, de nouveau, en 1981. Mais pour l’essentiel, il faudra attendra 1991 pour une vraie onde de choc, avec un livre tiré à l’époque 20 000 exemplaires au Seuil. Ce livre est celui de Jean-Luc Einaudi : La Bataille de Paris. Publié avec (encore) une photo d’Elie Kagan en couverture, c’est l’ouvrage qui rouvrira fondamentalement l’enquête sur le 17 octobre. Et c’est à lui, éducateur de métier et historien dit « amateur » à la publication, qu’on doit d’avoir percé un silence étourdissant.

Sylvie Thénault a montré en effet le peu d’écho que des travaux précédents avaient eu, comme par exemple un livre de Michel Lévine, qui avait paru en 1985 chez Ramsay. Intitulé Les Ratonnades d’octobre, il n’avait valu à son auteur que six lettres de lecteurs, et fait les frais d’une réception un peu estropiée… jusqu’à sa reparution (chez Jean-Claude Gawsewitch), en 2011 et à l’occasion des 50 ans. Cette année-là, « Octobre à Paris » sortait enfin en salle, sous les couleurs des films de l’Atalante, à qui le fils de Jacques Panijel et sa veuve avaient cédé les droits, moyennant un avant-propos filmé de Medhi Lallaoui, qui entre-temps avait créé avec d’autres l’association « Au nom de la Mémoire ». C’est cette version du film de 1962 qui est désormais projetée en salle.

Les anniversaires au chiffre rond ont décidément beaucoup fait pour la notoriété du 17 octobre : c’est aussi en 2011, qu’un autre documentaire, « Ici on noie les Algériens », par Yasmina Adi, avait redonné de l’écho à l’événement après d’un nouveau public. Or ce film doit lui-même beaucoup à Jean-Luc Einaudi. Toute son enquête, en effet, révèle ce déni, et aussi les stratégies du pouvoir en place pour assourdir l’événement, euphémiser le récit, et exonérer les protagonistes. Il revient aussi sur ce que les acteurs de l’époque ont fait de ce silence. Rien, le plus souvent : c’est chez Einaudi qu’on est confronté, par exemple, au puissant déni d’un Edgar Pisani, ministre de l’Agriculture au moment des faits, qui affirmera au bout de deux rendez-vous à l’historien qu’il a beau fouiller sa mémoire, plus rien ne lui reste2. C’est pourtant lui qui avait cédé sa place, à la tribune à l’Assemblée nationale, à Roger Frey, sommé de s’expliquer dans la foulée des violences. Ce passage est sidérant, parce qu’il montre toute la puissance du déni, et autant de faits tragiques dont on ne s’encombrera guère.

Trente ans plus tard, c’est toujours le livre de Jean-Luc Einaudi qu’il faut lire, et aussi celui de Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens, pour accéder à une lecture vive de l’événement. C’est en effet dans cet ouvrage (qui vient aussi de reparaître au Passager clandestin, actualisé et enrichi, pour le 60e anniversaire du 17 octobre) que l’historien revient sur l’enquête de Einaudi, et tout ce qu’on lui doit dans la mise au jour de la répression inouïe du 17 octobre. C’est-à-dire, sa violence et son impunité, mais aussi ses ressorts. En fait, ce qui l’a rendue possible.

Car depuis Einaudi, qui publiait son livre à une époque où par exemple l’historienne Sylvie Thénault ne recensait guère que trois mémoires universitaires dont le sien, les historiens dialoguent désormais autour du 17 octobre. Au-delà même de la bataille des chiffres dont a pu faire l’objet cette manifestation : Jim House et Neil MacMaster, grands historiens du 17 octobre et auteurs de Paris 1961 (qui vient aussi de reparaître chez Folio) considèrent que c’est la plus grande répression d’une manifestation de rue non armée de toute l’histoire de l’Europe occidentale. Plutôt, en envisageant carrément, comme le fait par exemple l’historien Emmanuel Blanchard, fin connaisseur de la police française en situation coloniale, en quoi il a bien pu s’agir d’une rafle organisée. Comprenez : un dispositif explicitement raciste, façonné autour d’un objectif de répression à grande échelle.

Un système organisé… et puis Papon

Dévoiler les ressorts du 17 octobre 1961 passe aujourd’hui par la mise en lumière de ces mécanismes-là, et le détail des noyades. Au cimetière de Thiais, dans le Val-de-Marne, par exemple, où se trouve un carré musulman, on a bien consigné en octobre et novembre 1961 un afflux hors de proportion de 38 “X-FMA” – c’est-à-dire ces « Français musulmans d’Algérie » inconnus. Des cadavres en fait, parmi ceux jetés à la Seine. L’état actuel de la recherche sur le 17 octobre reste tributaire de l’accès aux archives, qui s’est rétréci avec une loi passée à l’été 2021. Or les archives existent. Et cela aussi, c’est à Jean-Luc Einaudi qu’on doit d’en avoir la certitude. À une époque où les témoignages filmés par Jacques Panijel faisaient encore figure d’exception, l’historien est ainsi reparti à la source. Il a compilé des centaines d’heures de récits, auprès d’Algériens, victimes ou témoins, qu’il est parfois allé rencontrer en Algérie, le temps d’un voyage un été. Mais aussi, et c’est crucial, auprès de policiers en activité ce soir-là (ou d’un séminariste auprès des forces armées). Ce sont eux qui lui ont notamment raconté les consignes, et le laisser-faire. Et qui lui ont finalement permis d’étayer sa démonstration. Par exemple, en mettant en évidence que les bus de la RATP, réquisitionnés une fois les cars de police saturés, étaient revenus au dépôt tellement maculés de sang que des pétitions avaient circulé, les jours suivants, dans le personnel.

Ces témoignages font toute la trame du livre La Bataille de Paris. Il ne passera pas inaperçu : Fabrice Riceputi recense pas moins d’une soixantaine d’évocations dans la presse à sa parution – à quoi il faut ajouter encore de nombreux ricochets, depuis lors. Autant dire, un événement en soi, qui frappe d‘autant plus les esprits que, le soir du 17 octobre 1961, le préfet de police à Paris s’appelait Maurice Papon. Or justement Maurice Papon est jugé, en 1997, devant une cour d’assises à Bordeaux, et un avocat de la partie civile a l’idée de génie de faire comparaître Einaudi. Qui expliquera plus tard qu’il a accepté parce qu’il se sentait « en sympathie avec les victimes juives » de Papon. Et qui livrera un récit impeccable et terrible à la fois de ce qui s’est passé ce soir-là à Paris : on a noyé des Algériens, on en a mutilés, et tout cela sous la responsabilité de Maurice Papon.

À l’occasion du soixantième anniversaire du 17 octobre, et via le blog collectif « Histoire coloniale et post-coloniale », sur Mediapart, Fabrice Riceputi a mis en ligne un extrait du procès Papon. Où l’on voit précisément Jean-Luc Einaudi livrer son récit implacable des faits, sous les yeux du président de la cour d’assises, et devant la caméra en contre-plongée. L’extrait dure 23 minutes (sur une déposition de 2 heures 30 au total), et c’est un document exceptionnel pour prendre la mesure de ce à quoi Jean-Luc Einaudi nous aura permis d’accéder.

Lire la vidéo de la déposition de Jean-Luc Einaudi

au procès de Maurice Papon

Toutefois, à mesure que son travail gagnera en visibilité, Jean-Luc Einaudi s’exposera davantage aussi. En déclarant dans une tribune dans Le Monde que le 17 octobre 1961 fut un « massacre » qui avait bien eu lieu à Paris « sous les ordres de Maurice Papon », il sera attaqué par Papon lui-même, pour diffamation. Ce procès-là, véritable affaire dans l’affaire, aura lieu en 1998. Mais fin mars 1999, la 17e chambre du tribunal estimera finalement qu’on peut exonérer Einaudi depuis sa bonne foi :

« Dès lors que l’on admet que la version officielle des événements de 1961 semble avoir été inspirée largement par la raison d’Etat admissible, au demeurant, au regard de la situation de l’époque et que l’extrême dureté de la répression d’alors doit appeler, de nos jours, des analyses différentes, qui n’excluent pas nécessairement l’emploi du mot « massacre », on ne saurait faire grief à un historien, auquel on ne conteste finalement pas le sérieux et la qualité de sa recherche, d’avoir manqué de circonspection lorsque, dans une formule conclusive […], il qualifie rudement les faits et désigne sèchement un responsable. »

Sans doute Emmanuel Macron ne dit-il pas autre chose. Entre-temps, Einaudi avait armé sa défense, et bénéficié du parrainage de Brigitte Lainé et Philippe Grand, deux archivistes, chartistes, qui paieront de leur carrière le soutien à cet historien autodidacte dont ils étaient venus étayer les affirmations depuis leur connaissance des archives. Lui permettant de faire la preuve, ainsi, de toute la minutie de son travail d’enquête.

Personne toutefois n’avait eu accès aux cassettes audio qu’Einaudi avait pourtant méthodiquement enregistrées tout au long de ces années à travailler sur le 17 octobre. Plusieurs mètres cubes, en vérité, qui dormaient dans la maison d’une vieille tante. Ce sont ces archives-là que le documentariste Tristan Thil est allé exhumer à l’occasion des 60 ans du 17 octobre, cette année. Et c’est sur Binge audio, dans l’émission Programme B de Thomas Rozec et sous la forme d’un podcast en trois épisodes dont le dernier vient d’être mis en ligne ce 19 octobre, qu’on peut entendre quelques extraits du travail de recueil entrepris par Jean-Luc Einaudi.

Ecouter l’émission réalisée à partir des témoignages audio recueillis par Jean-Luc Einaudi

Prologue (9 minutes)

Première partie (28 minutes)

Deuxième partie (19 minutes)

Ces archives audio, montées ici à la façon d’une mosaïque un peu trépidante peut-être, et parfois saturées d’une musique de fond qui éloigne de la source brute, sont extrêmement précieuses. Elles représentent la pièce manquante qui vient compléter les traces visuelles scénarisées par Jacques Panijel trente ans plus tôt. Journalistes, documentaristes, et chercheurs en histoire ou en sociologie de l’action publique, nombreux seront ceux qui devront à Tristan Thil d’être allé les chercher, et d’avoir convaincu Christine Einaudi, la veuve de l’historien mort en 2014, de le laisser diffuser ces archives personnelles. Elles feront bientôt, à leur tour, l’objet d’un dépôt aux archives de La Contemporaine. Pour ceux qui réclament une reconnaissance au-delà de la responsabilité de Maurice Papon, c’est aussi la promesse de nouvelles investigations, à l’heure où l’accès aux archives de police semble se rétrécir.

- Le film « Octobre à Paris » est désormais exploité par Les Films de l’Atalante, à qui le fils de Jacques Panijel a cédé les droits à la mort de son père, en 2010.

- Edgard Pisani reverra Jean-Luc Einaudi après quinze jours de réflexion comme il l’avait proposé. Pour finalement lui dire : « Au fond de ma mémoire, je n’ai rien trouvé. »