La question des crânes d’Algériens qui ont été conservés pendant des décennies dans des musées français est remise sur le devant de la scène par la publication en 2025 chez Gallimard du roman de Xavier Leclerc, Le pain des Français. L’objet de cet article est de rappeler comment notre site a contribué à la faire connaître depuis 2011, en lien avec des chercheurs algériens et des organes de presse de différents pays. Car la question de la restitution des restes humains transportés en France du temps de l’empire colonial, comme celle des œuvres volées ou saisies par la force – qui est l’objet de trois lois cadres dont la dernière devrait être discutée en septembre 2025 au Sénat (uniquement sur les œuvres volées, la question des restes humains n’y est pas abordée) sont des questions essentielles pour que la République française rompe avec le colonialisme qui a pollué son histoire. Voir l’entretien donné à notre site par le sénateur Pierre Ouzoulias. Et l’article de L’Humanité sur la restitution en cours de trois crânes humains à Madagascar.

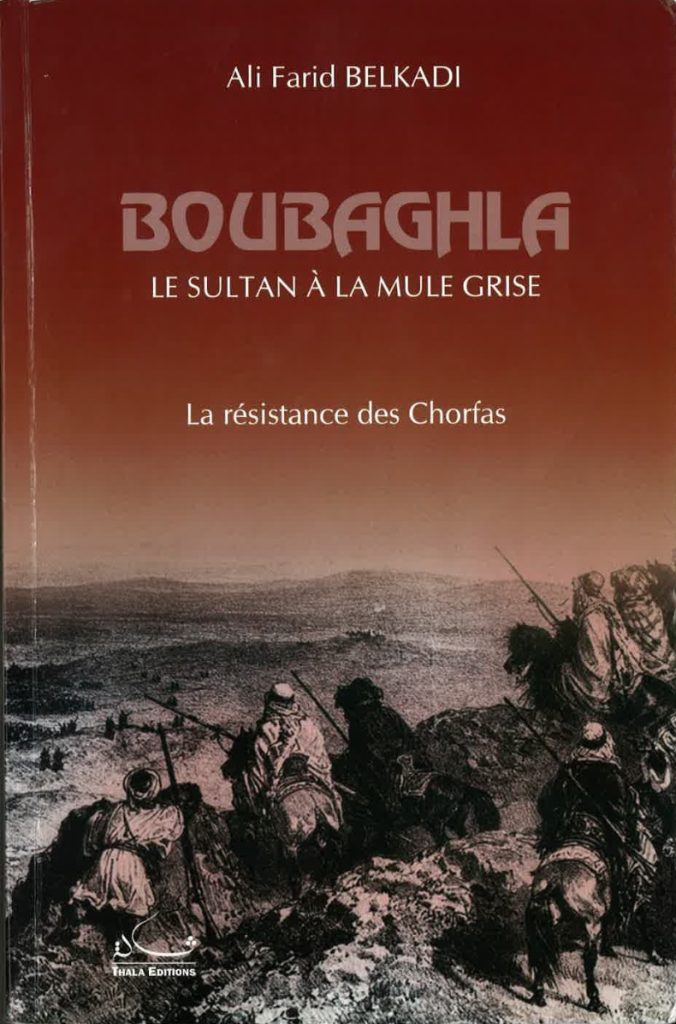

Nous publions également, après cet article et après le récapitulatif de nos publications sur ce sujet depuis 2011, la préface intitulée « L’importance de Boubaghla » que Gilles Manceron avait donnée au livre de Ali Farid Belkadi, Boubaghla, le sultan à la mule grise – la résistance des Chorfas, publié à Alger en 2013 par les éditions Thala.

18 000 crânes sont conservés au Musée de l’Homme à Paris. (France 3 / Culturebox)

Le rôle de Ali Farid Belkadi et celui de Brahim Senouci

La présence des crânes d’Algériens, dont ceux de combattants décapités pour avoir combattu la colonisation française au milieu du XIXe siècle, qui ont été stockés dans les réserves anthropologiques du Musée de l’Homme (MNHN) à Paris, a commencé à être rendue publique en 2011. A cette date, Ali Farid Belkadi, un archéologue travaillant sur la protohistoire et l’histoire antique du Maghreb et sur l’épigraphie libyque, punique et phénicienne, qui avait collaboré à l’inventaire de stèles puniques du Musée du Louvre, en a été informé par des conservateurs du MNHN choqués par leur présence dans les collections du musée. Cet archéologue a pris contact avec notre site et a lancé en 2011 une première pétition demandant le retour en Algérie de ces restes humains.

En 2013, Ali Farid Belkadi a publié en Algérie un livre intitulé Boubaghla, le sultan à la mule grise – la résistance des Chorfas, aux éditions Thala, auquel Gilles Manceron a donné une préface, sur les révoltes de Kabylie des années 1845-1865, dont les crânes de certains de leurs chefs se sont retrouvés dans cette collection.

Les autorités algériennes restant silencieuses, l’universitaire algérien Brahim Senouci, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, qui a collaboré à notre site, a lancé en mai 2016 une nouvelle pétition afin d’attirer l’attention sur ce scandale révélateur de la barbarie coloniale. Cette seconde pétition a recueilli rapidement près de 30 000 signatures venant des deux côtés de la Méditerranée, notamment de France et d’Algérie.

Notre site lui a fait écho le 7 juillet 2016, en reproduisant notamment un article exposant le point de vue de deux historiens algériens, Hassan Remaoun et Mohamed Lahcen Zeghidi, ainsi que le courriel qu’a adressé, le 29 juin 2016, Michel Guiraud, directeur du Musée de l’Homme (MNHN), à Brahim Senouci.

Un texte collectif, « “Les crânes de résistants algériens” n’ont rien à faire au Musée de l’homme », signé de : Pascal Blanchard, Raphaëlle Branche, Christiane Chaulet Achour, Didier Daeninckx, René Gallissot, François Gèze, Mohammed Harbi, Aïssa Kadri, Olivier Le Cour Grandmaison, Gilles Manceron, Gilbert Meynier, François Nadiras, Tramor Quemeneur, Malika Rahal, Alain Ruscio, Benjamin Stora, Mohamed Tayeb Achour, a été publié quelques jours plus tard par Le Monde dans son édition du 10-11 juillet 2016, repris par notre site. Et celui-ci a également reproduit le communiqué dans ce sens que la Ligue des droits de l’Homme a rendu public le 11 juillet 2016.

Le 28 septembre 2016, la chaîne France 24 a diffusé une émission consacrée à cette question.

Le rapatriement de 24 dépouilles

En l’absence de réactions de la part des autorités algériennes, il a fallu attendre le 6 décembre 2017 pour que ce dossier avance, quand le président Emmanuel Macron s’est rendu pour la première fois en Algérie depuis son élection et s’est dit prêt à restituer les crânes pour « ravive[r] la relation avec le travail mémorial entre nos deux pays ». Le 5 janvier 2018, les autorités algériennes ont réclamé officiellement la restitution des dépouilles de ces « résistants ».

Le 3 juillet 2020, l’Algérie a rapatrié depuis Paris, à bord d’un avion militaire, 24 crânes censés appartenir à des résistants décapités lors de la conquête française au XIXe siècle, qui avaient été entreposés durant des décennies au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Une cérémonie a eu lieu en présence du président Abdelmadjid Tebboune et du général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’armée. Ces 24 « icônes de la résistance populaire », comme les décrit alors l’agence de presse officielle APS, ont été exposées, le lendemain, au Palais de la culture. Parmi ces « héros », l’APS cite les noms de « six chefs de la résistance populaire ». Le 5 juillet 2020, jour de la fête d’indépendance, ces crânes ont été enterrés dans le carré des martyrs du cimetière d’El-Alia, le panthéon de la nation algérienne.

Le quotidien El Moudjahid a publié le 1er novembre 2020 un entretien avec Ali Farid Belkadi soulignant l’importance de ces révoltes de Kabylie insuffisamment citées, mais il n’a pas parlé des incertitudes sur l’origine de certains des crânes, qui n’ont été révélées que plus tard.

BILLAL BENSALEM / NURPHOTO VIA AFP

La controverse sur l’origine des crânes

Ce qui n’a pas été rendu public lors de ces rapatriements, en effet, c’est que trois de ces crânes sont ceux de supplétifs locaux de l’armée française : deux tirailleurs et un zouave. Ces trois crânes ont été inhumés en compagnie de ceux des résistants morts lors pour s’opposer à la conquête coloniale durant laquelle des centaines de milliers d’habitants de l’Algérie ont perdu la vie.

Ce fait a été révélé publiquement le 16 septembre 2020 quand le site Algérie patriotique a publié un article affirmant que plusieurs de ces crânes n’appartenaient pas à des résistants. Ce journal en ligne a cité Ali Farid Belkadi : « Deux tirailleurs, mercenaires indigènes opposés au mouvement national, morts les armes à la main pour la France, ont été enterrés […] parmi nos braves, héros martyrs de la résistance. »

Ignorée par la presse algérienne, cette révélation a interrogé. Proche du général Khaled Nezzar, ancien homme fort du régime dans les années 1990, cette publication sur internet intitulée Algérie patriotique est coutumière des « scoops » renvoyant à des règlements de compte entre clans du pouvoir. L’hypothèse d’une volonté de déstabiliser Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengriha et de dynamiter le réchauffement entre la France et l’Algérie n’était pas à exclure. Quand Le Monde a publié le 21 octobre 2022 un article de Mustapha Kessous et Madjid Zerrouky intitulé « Imbroglio autour de crânes restitués par la France à l’Algérie », informant que les restes de trois supplétifs de l’armée française ont été inhumés à Alger avec ceux de résistants à la conquête dans le carré des martyrs, Ali Farid Belkadi n’a pas souhaité répondre à ses questions. Cet article a été suivi le 28 octobre 2022 par un nouvel article du Monde sur ce sujet, de Roxana Azimi : « Restitués par la France à l’Algérie, des restes humains aux origines douteuses ». Et, de son côté, le New York Times a également publié ces informations le 28 novembre 2022, dans un article intitulé « A Paris Museum Has 18,000 Skulls. It’s Reluctant to Say Whose », par Constant Méheut, dont notre site a publié la traduction (« Un musée parisien possède 18 000 crânes. Il hésite à dire à qui ils appartiennent », le 1er décembre 2022.

Comme l’atteste une liste que le Musée a refusé d’authentifier, mais sans nier les informations qu’il contient, un document estampillé au nom du MNHN identifie parmi ces restes humains conservés au musée ceux de deux « tirailleurs au service de la France » et d’un « soldat aux zouaves, fils d’un Arabe et d’une négresse », aux côtés de victimes du siège de Zaatcha, où des centaines de civils ont été massacrés en novembre 1849 par les troupes du général Emile Herbillon.

Selon Michel Guiraud, ancien directeur des collections au MNHN (de 2004 à 2021) qui a coprésidé la commission franco-algérienne d’identification de restes humains, tous les crânes ont été étudiés par le comité d’experts algéro-français missionné par les deux Etats. « Nous avons identifié avec nos collègues algériens tous ces restes, tous ceux dont nous sommes certains de l’identité et des parcours individuels », a-t-il expliqué au Monde. En septembre 2018, un comité scientifique franco-algérien a été mis en place. « C’était un travail de scientifiques sur l’ensemble des restes qui se trouvaient dans nos collections. Il nous fallait identifier des personnes et leur parcours de vie. Pour y arriver, nous avons effectué des prélèvements d’ADN, de tissus et un travail d’archives. » Il ajoute que, très vite, il a demandé si le mandat du comité était de retrouver uniquement des crânes de résistants : « Lors de la première réunion, j’ai fait préciser : est-ce à nous, comité scientifique, de décider qui est résistant ou pas ? Ou bien est-ce une étude générale ? En fin de compte, il y a eu une extension de notre mandat qui n’a pas été rendu public. Il fallait trouver les restes d’Algériens du XIXe siècle, les identifier et les documenter. Nous n’avions pas à les qualifier de résistants ou pas ».

L’Algérie était au courant de l’identité des crânes litigieux

Michel Guiraud a attesté de la « compétence » et du « sérieux » de ses collègues algériens qui « ont contribué à ce travail pour déterminer ce qui était restituable ». « Nous n’avons restitué que ce que le gouvernement algérien voulait qu’on lui restitue : les restes d’origine algérienne avec leur documentation », a-t-il déclaré au Monde. En juillet 2021, le rapport final a été validé par les scientifiques français et algériens mais celui-ci n’a jamais été officiellement remis aux gouvernements des deux pays.

Ce travail a permis d’identifier 26 crânes, dont 24 ont été remis à l’Algérie le 3 juillet 2020. Faute d’une loi-cadre de restitution des restes humains, ils demeurent propriété inaliénable et imprescriptible de la France. Même enterrés à Alger, ils sont officiellement mis en dépôt pour cinq ans. Comme l’avait rapporté Le Monde, le 28 juin 2021, une réception officielle a été organisée au Musée de l’Homme à Paris pour les remettre aux représentants de l’Etat algérien. Mais contre toute attente, les Algériens ne sont pas venus les récupérer… Et n’ont jamais donné d’explications.

« Nous avons partagé les informations avec les Algériens, a déclaré M. Guiraud ; ce travail commun s’est bien passé et nous en sommes très fiers. Nous avons répondu au mandat que les politiques nous ont fixé ». Les Algériens étaient-ils au courant de l’identité des trois crânes litigieux ? « Bien sûr, c’est dans le rapport qui n’a pas été rendu public, il y a l’ensemble de la documentation, avec des photos. Nous n’avons conservé que ceux dont on a été certains de l’identité, il n’y a pas d’anonyme ».

Pourquoi les autorités algériennes ont-elles choisi d’inhumer des crânes qui ne sont pas ceux de résistants dans un haut lieu symbolique ? Pourquoi ne pas les avoir écartés ? Négligence ? Précipitation ? Le conseiller à la mémoire du président Tebboune, Abdelmadjid Chikhi, n’a pas répondu aux sollicitations du Monde. Pourquoi le gouvernement algérien, après la publication de ces articles du Monde et du New York Times, a réagi à ces informations en les démentant ? De son côté, le Quai d’Orsay n’a pas non plus donné suite à la demande du Monde de lire le rapport de la commission franco-algérienne.

Du film « Restitution » de Nora Philippe au roman de Xavier Leclerc, « Le pain des Français »

En 2021, la chaîne Arte a diffusé un film de 83 minutes intitulé « Restitution » réalisé par Nora Philippe qui aborde ce sujet ainsi que, plus largement, la question de la restitution des biens culturels volés ou saisis par la force lors des conquêtes et durant les empires coloniaux. Diffusé par Arte, il a également été primé dans différents festivals de documentaires et projeté à Paris le 18 juin 2025 au CICP (21 ter, rue Voltaire 75011) dans le cadre du Festival « Décolonisons ! » organisé par l’association Coudes à Coudes.

Cette question des crânes d’Algériens conservés pendant des décennies dans des musées français est fortement remise sur le devant de la scène par la publication en 2025 chez Gallimard du livre de Xavier Leclerc, Le pain des Français. Ce roman contribue à attirer l’attention sur la question de la restitution des restes humains transportés en France durant la période coloniale et des œuvres volées ou saisies par la force. Le fait que certains des restes humains conservés au MNHN ait été ceux de deux « tirailleurs au service de la France » et d’un « soldat aux zouaves, fils d’un Arabe et d’une négresse », aux côtés de ceux de résistants à la colonisation française est une raison supplémentaire de mettre en cause la barbarie et le mépris de l’armée coloniale pour les autochtones, puisque cela montre que les restes des « indigènes » qu’elle avait recrutés pour combattre à ses côtés ne méritaient pas davantage d’égards à ses yeux que ceux des résistants algériens.

Il ne faudrait pas que ce débat sur l’identification des crânes inhumés en Algérie en 2020 occulte les deux questions essentielles que sont, d’une part, les pratiques barbares de la France coloniale, et, d’autre part, l’importance historique de la révolte des chorfas entre 1850 et 1865, souvent ignorée par l’historiographie et sur laquelle le livre de Ali Farid Belkadi, Boubaghla, le sultan à la mule grise – la résistance des Chorfas (Alger, éditions Thala, 2013) a eu le mérite d’attirer l’attention.

La question des restitutions n’est pas réglée

Le Parlement français a voté en décembre 2023 une loi cadre sur les restitutions des restes humains transportés en France dans la période coloniale, une restitution d’Etat à Etat, qui exclut les restes humains transportés en métropole depuis l’Outre-mer, une question qui préoccupe tout particulièrement des associations guyanaises. Nous publions par ailleurs un entretien que Pierre Ouzoulias, vice-président de la Commission culture du Sénat, a accordé à Dorothée Rivaud-Danset, membre du comité de rédaction de notre site.

Un projet de loi-cadre « sur les restitutions de biens acquis par la France dans des conditions abusives », s’ajoutant à la loi qui a été votée en 2023 mais qui exclut également les restes humains, va être présentée par la ministre de la Culture, il a été inscrit à l’agenda parlementaire et sera examiné au Sénat le 24 septembre 2025.

De son côté, la Commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire, réunie les 22 et 23 mai 2024 au siège des Archives nationales algériennes à Birkadem, à Alger, a rendu public le 27 mai 2025 un communiqué commun des historiens français et algériens dans lequel la partie algérienne a présenté une liste ouverte de biens historiques algériens proposés à la restitution.

Lire sur notre site

• le 29 mai 2011 : les restes mortuaires de résistants algériens à la colonisation retrouvés dans un musée parisien

Les restes mortuaires de dizaines d’Algériens qui ont résisté à la colonisation française au XIXème siècle ont été retrouvés au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, a révélé un chercheur en histoire, l’Algérien Ali Farid Belkadi, dans une déclaration diffusée par l’APS, samedi 7 mai 2011. On y trouve notamment des restes de Chérif Boubaghla et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas, le chef des révoltés qui ont tenu l’armée française en échec pendant deux mois en 1849, dans l’oasis des Zaâtchas, où il devait trouver la mort.

[Ajouté le 29 mai 2011] – Une pétition appelant le président Abdelaziz Bouteflika et le gouvernement algérien à entreprendre «auprès de l’État français, les démarches nécessaires au rapatriement en Algérie des restes mortuaires de résistants algériens conservés dans les musées français» a été lancée par Ali Farid Belkadi : http://www.petitionenligne.fr/petition/pour-le-rapatriement-des-restes-mortuaires-algeriens-conserves-dans-les-musees-francais/1233

• le 7 juillet 2016 : France-Algérie : le casse-tête des crânes du Musée de l’Homme

En 2011, l’historien Ali Farid Belkadi a lancé une première pétition demandant le retour en Algérie de ces restes humains. En mai 2016, l’universitaire Brahim Senouci a lancé une nouvelle pétition demandant que ces dépouilles mortuaires soient remises à l’Algérie.

• le 11 juillet 2016 : « les crânes de résistants algériens » n’ont rien à faire au Musée de l’homme

Il y a quelques années, des restes mortuaires de résistants algériens du milieu du XIXème siècle ont été retrouvés au Musée de l’homme à Paris. Depuis lors, la demande se fait jour de rapatrier ces dépouilles humaines en Algérie ; un collectif d’historiens et d’universitaires apporte son soutien dans une tribune, publiée dans Le Monde daté des 10 et 11 juillet, qui appelle au retour de ces restes en Algérie, ce qui permettrait de leur donner une sépulture digne, comme cela s’est fait pour les rebelles maori et pour les résistants kanak (Ataï).

La Ligue des droits de l’homme s’est exprimée de façon analogue dans un communiqué. On peut la soutenir en signant la pétition en ligne.

• le 1er octobre 2016 : Le point sur l’affaire des crânes au musée

La chaîne France24 a diffusé le 28 septembre 2016 une émission consacrée à un chapitre relativement peu connu de la conquête coloniale de l’Algérie : l’histoire de combattants algériens fusillés, puis décapités au milieu du XIXème siècle pour avoir combattu la colonisation française.

Plus de 150 ans après leur mort, les crânes de ces résistants font partie des collections anthropologiques du Musée de l’Homme à Paris. Comment sont-ils arrivés là ? Seront-ils un jour rapatriés en Algérie, comme le demande une pétition qui a reçu près de 30 000 signatures venant des deux rives de la Méditerranée ?

• le 8 décembre 2016 : Les crânes de la colonisation

« Plus d’un millier de crânes africains à Berlin : un rappel de la sombre histoire coloniale de l’Europe », par Ishaan Tharoor, Washington Post, le 25 novembre 2016.

• le 10 juillet 2020 : Le rapatriement légitime et important en Algérie des restes de résistants du XIXème siècle

La France a restitué à l’Algérie le 3 juillet 2020 les crânes de 24 résistants morts au XIXe siècle en luttant contre la colonisation française. Ci-dessous les articles du quotidien El Watan relatant la cérémonie officielle qui a marqué leur retour et expliquant aussi le combat des citoyens algériens qui, pendant près de dix ans, se sont adressés aux autorités algériennes pour qu’elles demandent cette restitution. Nous reprenons aussi le récit que le professeur Rachid Belhadj, président du Comité chargé de ce rapatriement, a fait au quotidien Liberté, et les réponses de l’historien Gilles Manceron aux questions de Hassina Mechaï, du Middel East Eye, sur le contexte de cette restitution et la nécessité pour la France de reconnaitre son passé colonial.

• le 4 novembre 2021 : Du pillage culturel colonial aux difficiles restitutions postcoloniales

Un important film documentaire réalisé par Nora Philippe et diffusé sur Arte, fait l’histoire du pillage des biens culturels comme partie intégrante du projet colonial et celle de la longue lutte qui se poursuit pour la restitution de ces biens aux peuples jadis colonisés. Le 15 décembre prochain, en France, devrait être débattue au Sénat une proposition de loi « relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques ». Elle concernera aussi « les restes humains » rapportés par les conquérants coloniaux français et encore conservés en très grand nombre dans les caves de nos musées. Voir sur Arte le film de Nora Philippe.

• le 1er décembre 2022 : Restitution des restes humains : le grand retard français

- « Imbroglio autour de crânes restitués par la France à l’Algérie », par Mustapha Kessous et Madjid Zerrouky, publié par Le Monde le 21 octobre 2022 et reproduit sur notre site. Les restes de trois supplétifs de l’armée française ont été inhumés à Alger avec ceux de résistants à la conquête, dans le carré des martyrs.

- « Un musée parisien possède 18 000 crânes. Il hésite à dire à qui ils appartiennent », par Constant Méheut, publié par le New York Times le 28 novembre 2022 et reproduit sur notre site (traduction : Fabrice Riceputi). Selon ses détracteurs, le Musée de l’Homme dissimule des informations sur sa vaste collection de restes humains qui pourraient aider les anciennes colonies et les descendants des peuples conquis à les récupérer. Des documents confidentiels consultés par le New York Times font la lumière sur l’identité de centaines de crânes conservés dans les sous-sols du Musée de l’Homme et pourraient ouvrir la porte à des demandes de restitution.

La préface de Gilles Manceron au livre de Ali Farid Belkadi Boubaghla, le sultan à la mule grise – la résistance des Chorfas (éditions Thala), Alger, 2013

L’importance de Boubaghla

J’ai rencontré Ali Farid Belkadi à Paris, en 2011, peu après sa découverte dans les réserves du Muséum national d’histoire naturelle d’une quarantaine de restes humains appartenant à de grandes figures de la résistance algérienne à la colonisation au milieu du XIXe siècle. Découverte terrible, qui en disait long sur la barbarie coloniale, sur le déni de l’appartenance à l’humanité de ces « indigènes » sur laquelle elle était fondée, ainsi que sur la complicité de nombreux savants et collectionneurs français de l’époque avec la vision raciste de l’univers qui imprégnait l’Europe dans cette période. Une découverte qui en disait long aussi sur la mauvaise conscience de la société française d’aujourd’hui qui, plutôt que d’aborder avec courage la reconnaissance des faits et les moyens d’en finir avec les mentalités coloniales qui ont trop souvent modelé son imaginaire, préfère cacher honteusement les preuves de ses comportements criminels d’hier, au risque de ne pouvoir tourner résolument la page de son passé colonial.

A la terrasse d’un café, il m’a montré les photographies qu’il avait prises de ces restes humains identifiés qui avaient été traités comme de vulgaires objets. Il y avait la tête de Bouziane des Zaâtchas et de son fils, celle de son lieutenant Moussa Al-Darkaoui tué en même temps que lui à Zaâtcha, celle du chérif Bou Kedida, tué sous les murs de Tebessa, celles de Moktar Ben Kouider Al-Titraoui et de son fils, et, avec celle de celle de son lieutenant Aïssa Al-Hamadi, celle de ce personnage si important dans l’histoire des résistances algériennes à la colonisation que fut Mohammed Lamdjad Ben Abdelmalek surnommé Boubaghla, « l’homme à la mule », chef de la résistance en Kabylie de 1851 à 1854 quand une grande partie du clan des Mokrani était encore rangée du côté des Français. Nous en avons conclu qu’il devait absolument, en se détournant provisoirement de ses recherches historiques et archéologiques relatives à la haute antiquité du Maghreb, raconter sa découverte dans un livre qui donnerait aussi quelques éléments permettant de reconstituer l’itinéraire et la légende de ces hommes. Deux années plus tard, au terme de longues et louables recherches, d’autant plus méritoires qu’il nous offre un récit personnel qui s’affranchit souvent des contraintes de l’histoire académique, voici le livre. Ali Farid Belkadi, après les réflexions que lui inspirent sa scandaleuse découverte, nous y fait revivre le combat de ces hommes contre la colonisation française dans les années 1850 et 1860. Dans un récit vivant où des faits historiques se mêlent à des bribes héritées des traditions légendaires, son mérite est de contribuer à redonner une place méritée à une page d’histoire algérienne importante et oubliée.

On ne le dira jamais assez, la guerre d’indépendance algérienne ne doit pas être séparée de l’histoire qui a été celle de l’Algérie avant la colonisation et notamment des nombreux mouvements de résistance qui se sont opposés à elle. A la lecture de ce livre, on réalise qu’un siècle avant les maquis de la guerre d’indépendance, les mêmes populations des régions de Sétif, Bejaïa ou de la vallée de la Soummam, en Kabylie, par exemple, avaient déjà pris part à une lutte armée contre la colonisation française. En effet, entre 1851 et 1854, elles ont reconnu comme sultan le chérif Boubaghla, ont soutenu sa résistance en lui payant l’impôt et en fournissant des combattants à sa guerre contre les Français. Or, cette lutte de Boubaghla et des autres chérifs (ou chorfa, pour reprendre le pluriel arabe de chérif), liée à l’activité des confréries ou khouans, est le plus souvent négligée par l’historiographie. Incontestablement, ce livre fera date, tant le sujet est neuf. Il n’a été approché, en ce qui concerne le rôle des confréries, qu’après un article pionnier d’Ahmed Nadir en 1972, par deux thèses insuffisamment exploitées par les historiens : celle de Mohamed Brahim Salhi, Etude d’une confrérie religieuse algérienne : la Rahmania à la fin du XIXe siècle (Paris, thèse de 3e cycle, 1979, 452 p.), et celle de Jean-Louis Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya. Une confrérie musulmane saharienne sous le regard français (1840-1930), (Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, vol., 1995, 593 p.). Et aussi par les travaux de l’historien Abdel-Aziz Sadki qui, après une première recherche en 1988 sur la tribu kabyle des Ouzellaguen où il abordait l’origine de Boumaza, a fait une étude exhaustive des ouvrages parus en France dans les années 1850 et 1860 sur ces sujets. Des travaux qu’en l’absence d’une publication ou de l’achèvement de sa thèse, il a rendus accessibles sur son blog histoiredelalgerie.over-blog.com. A ces quelques publications près, l’historiographie en France a porté surtout sur les processus de conquête, de colonisation de peuplement, de politique et d’administration coloniale, et a négligé les mouvements au sein de la société algérienne.

Dans ces conditions, ce livre fait évènement. Son mérite est de tirer de l’ombre un ensemble d’hommes et de mouvements dont l’importance est négligée. Le plus souvent, lorsqu’on évoque les révoltes dans l’Algérie coloniale qui ont précédé la guerre d’indépendance finale, on se limite à la résistance d’Abdelkader dans l’ouest algérien jusqu’en 1847 et à la révolte tardive de Mohamed et Boumezrag Mokrani en Kabylie de mars à octobre 1871. Cet ouvrage rend justice à la résistance menée auparavant par Boubaghla et les chérifs, qui, entre 1845 et 1854, ont prolongé la guerre menée par l’émir Abdelkader sous la forme d’insurrections armées et de mouvements de guérilla en partie annonciateurs de la lutte des maquis de la guerre d’indépendance du XXe siècle.

Il montre aussi comment les mouvements chérifiens mêlent étroitement religion et politique en s’adossant au prestige des marabouts, mûrabitûn, des zawiya et des confréries ou khouans, qui s’étendaient sur des zones d’autant plus mouvantes qu’avant la colonisation française, le Maghreb, morcelé successivement en différents ensembles, ne connaissait pas de frontières stables. C’est la France coloniale qui, pour tenter de contrôler ce territoire central dont la principale ville était Alger, de l’arracher à l’influence de l’empire ottoman et de le préserver des ambitions des autres puissances européennes, a contraint les Tunisiens et les Marocains à fixer avec lui des frontières précises. Cela lui était nécessaire pour se livrer à une conquête du territoire qui s’est avérée longue et difficile. D’autant que, entre 1830 et les années 1880, il apparaissait comme peu vraisemblable aux habitants de l’Algérie comme aux Ottomans et aux gouvernants des autres pays du monde arabe, que l’espace algérien puisse être durablement soumis à une puissance européenne issue de la chrétienté médiévale. C’est ce qui explique la persistance des nombreux mouvements de résistance au sein des populations algériennes, notamment ceux des chérifs adossés aux confréries. Le fait que Boubaghla ait été, comme le relate Farid Belkadi, initié, de même que d’autres chérifs, à la confrérie Madaniya par Mohamed Al-Madani Al-Misrati, de Mistrata en Lybie, devrait amener les rares historiens qui ont travaillé sur le sujet à revaloriser le rôle des confréries maghrébines dans la résistance algérienne d’alors.

Mais ces mouvements ont été vaincus un à un. Et si leur lutte sera un précédent et un exemple pour le mouvement national algérien moderne qui se développera au milieu du XXe siècle et conduira à l’indépendance, la victoire de ce dernier s’explique par le fait qu’il s’est à la fois situé dans leur prolongement et construit sur des bases différentes, en s’appuyant non plus seulement le substrat des mentalités religieuses, mais en construisant un discours politique moderne s’inspirant des doctrines nouvelles venues du monde entier. En effet, le mouvement national algérien du XXe siècle a choisi une articulation du religieux et du politique, du religieux et du social, du religieux et du national, différente de celle qu’avaient pratiquées les chérifs et les confréries du XIXe siècle. Cessant d’imbriquer étroitement le religieux et le politique, comme le faisaient aussi bien ces émirs et ces sultans que les khouans sur lesquels ils s’appuyaient, il a abordé l’avenir de la nation à défendre et à construire par le prisme d’un discours politique nouveau.

Penser la colonisation de l’Algérie et du Maghreb, c’est aussi penser ces différences, c’est aussi penser en même temps l’importance et l’héroïsme des mouvements de résistance et les facteurs qui ont conduit à leur défaite. C’est aussi penser l’histoire sociale, religieuse, politique et intellectuelle des sociétés maghrébines entre le XVe et le XXe siècle, et examiner comment, dans la même période, un certain nombre de mutations des sociétés européennes sur le plan social, religieux, politique et intellectuel ont rendu possible, malgré ces extraordinaires résistances de la société algérienne, l’extension de la domination coloniale. La différence manifeste entre les deux rives dans l’accès à un certain nombre de données de la modernité est illustrée par ce paradoxe : c’est en grande partie, non par des chroniqueurs algériens ou par la tradition orale, que les mouvements des chérifs et les khouans nous sont connus aujourd’hui, mais par des auteurs coloniaux, porteurs de tout un ensemble de préjugés racistes, mais aussi d’une maîtrise de l’écrit imprimé et de bribes de savoirs scientifiques que leur avaient légués un certain nombre de développements propres à l’Europe et, pour l’essentiel, étrangers au Maghreb depuis le XVe siècle.

Réfléchir à la conquête coloniale de l’Algérie implique de penser à la fois la barbarie et la violence qui l’ont marquée et les avancées qui se sont produites dans cette aire civilisationnelle européenne, sur la base desquelles, paradoxalement, cette barbarie a pu se développer, mais sans que l’histoire de l’Europe dans cette période se réduise pas à elle. Tout comme la barbarie nazie s’est déployée à partir d’un espace marqué par de nombreux développements majeurs sur les plans intellectuel, scientifique, philosophique, technologique, artistique, industriel, qui lui avaient permis de devancer en maints domaines les civilisations des pays qu’elle allait dominer et qui ne se réduisent par non plus à elle.

L’avènement de Boubaghla est contemporain en France de la Révolution de février 1848 et son action s’est déployée durant la IIe République et les premières années du Second empire. Son discours comme celui des autres chérifs s’enracinait dans l’ancestralité des traditions culturelles et religieuses des populations algériennes. En face, les colonisateurs ont cherché à justifier leurs conquêtes par leur maîtrise du progrès, par l’idée fallacieuse qu’une terre appartiendrait, non à ceux qui y vivent, mais à ceux qui sauraient le mieux la mettre en valeur. Ces arguments ne justifient en rien le droit de conquérir, mais ils ont un rapport avec ce qui a fait qu’une telle conquête ait pu l’emporter.

La restitution de la résistance héroïque de Boubaghla, des autres chérifs ainsi que des khouans sur lesquels ils s’appuyaient est une tâche essentielle à laquelle ce livre contribue à sa manière. Le chercheur Abdel-Aziz Sadki, déjà cité, a eu raison de relever les faiblesses de l’historiographie. Dans le livre paru en 2012, Histoire de l’Algérie à la période coloniale entre 1839 et 1871, dirigé par Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault (Paris, éditions La Découverte, Alger, éditions Barzakh), Boubaghla ne fait pas l’objet d’un article. Son nom est absent du texte introductif « 1830-1880 : la conquête coloniale et la résistance des Algériens », son mouvement fait simplement l’objet de trois occurrences dans la chronologie de la période et d’un peu moins de six lignes dans un article sur « Les résistances à la conquête, 1830-1880 », avec des localisations géographiques très incertaines quant à l’espace de son insurrection. Il est absent de l’Encyclopédie berbère comme de l’ouvrage de Salem Chaker, Hommes et femmes de Kabylie. Dictionnaire biographique de la Kabylie (Aix-en-Provence, Ina-Yas/Edisud, t. 1, 2001). D’où sa question : Boubaghla, le principal résistant de Kabylie, et d’Algérie, dans les années 1851-1854, serait-il exclu de la mémoire kabyle par défaut de « kabylité » ?

Mais n’a-t-il pas tendance à déduire un peu vite à partir de ces défauts de l’historiographie une absence de la résistance de Boubaghla et des chérifs dans la mémoire locale ? Les recherches menées par Farid Belkadi, et notamment les révélations qu’il apporte en conclusion de son ouvrage, tendent à prouver le contraire. Il montre, en effet, qu’à la différence d’auteurs qui n’ont pas accès à la langue berbère et n’ont pas utilisé certaines sources en langue arabe, des familles qui vivent depuis des décennies dans les régions concernées en ont conservé un souvenir vivant. Ainsi, Idir Bouaboud, docteur en histoire et enseignant à Toronto (Canada), lui a rapporté que la famille Kaddour, résidant actuellement à Rodha, près de Tazmalt, et descendant d’Abdelkader Al-Madhbouh, un des lieutenants de Boubaghla qui a repris à sa mort le commandement de son armée, avait gardé, de père en fils, le souvenir du combat de Boubaghla. Y compris du lieu précis où il fut mis à mort, un rocher appelé « Azrou n chérif » dans les oliveraies d’Ikhervane, ainsi que celui, à Sengu, au nord de Tablast, où son corps sans tête fut enterré par les Kabyles d’At Melikech. Une information inédite dont l’auteur de ce livre a obtenu la confirmation de la part d’un autre descendant d’une famille de la région, Rachid Oulebsir. En même temps qu’il a recueilli le témoignage de descendants du chérif Al-Titraoui, survivant de l’armée d’Abdelkader qui a rejoint Boubaghla, et du chérif Bou Kedida, de Tebessa, qui ont conservé vivante la mémoire de leur combat.

C’est pourquoi en faisant passer cette mémoire orale vivante dans le registre de l’écrit, ce livre fait œuvre de justice. Ce qui n’exclut pas que le lecteur du XIXe siècle puisse s’interroger sur les raisons qui ont fait que la colonisation européenne l’a emporté inexorablement au XIXe siècle. Et se demander en quoi le mouvement national algérien moderne s’est différencié de la résistance des chérifs, quel positionnement idéologique lui a permis, contrairement à eux, de remporter la victoire sur les forces coloniales.

Gilles Manceron est historien, auteur notamment de Marianne et les colonies (La Découverte, 2003), et co-délégué du Groupe de travail Mémoires, histoire, archives de la Ligue française des droits de l’Homme.