Les pieds-noirs, par Yann Scioldo-Zurcher

Conférence donnée le 31 janvier 2012 au Forum des images.

Extraits de films à l’appui, l’historien évoque l’image et la représentation des pieds-noirs et leur évolution.

____________________________

Le retour des pieds-noirs

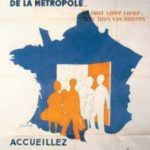

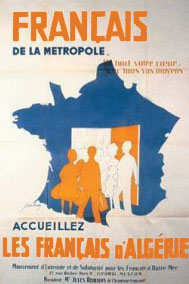

Face au traumatisme de ce qu’ils vécurent comme un exil, les rapatriés d’Algérie bénéficièrent de nombreuses mesures facilitant leur intégration en France métropolitaine.

Le rapatriement vers la France métropolitaine des Français d’Algérie intervenu au terme de la guerre d’indépendance s’envisage sous le double aspect d’une migration et d’un retour. Une migration tout d’abord, car il y a bien eu un départ et un phénomène de rupture, que la mémoire collective a retenus dans leurs aspects les plus brusques du printemps et de l’été 1962.

Des « migrants nationaux »

En l’espace de quelques mois, l’Algérie se vide définitivement de sa population française ; on y dénombrait 1 million de Français en 1954, ils furent 675 000 à gagner la métropole au cours de la seule année 1962. En mars 1965, seuls 91 276 Français étaient encore présents dans l’ancienne colonie. Retour aussi car les Français d’Algérie avaient la nationalité du pays dans lequel ils arrivaient. Si l’Algérie française comptait des populations européennes aux origines nationales multiples, le pouvoir colonial avait depuis longtemps décidé de les « socialiser à la nation française ». Les populations juives algériennes furent collectivement naturalisées par le décret Crémieux de 1870, les enfants d’étrangers par la loi de nationalité de 1889. Aussi, les Français d’Algérie, descendant ou non d’étrangers, connaissant ou non la France métropolitaine, n’en furent pas moins des « migrants nationaux » qui jouirent constamment des bénéfices de leur citoyenneté. Reconnus comme des membres à part entière de la nation, ils bénéficièrent à ce titre de la solidarité nationale et, dans une évidente volonté de pacification, ils furent l’objet d’une politique de réinstallation attentive de la part des gouvernements de Michel Debré et de Georges Pompidou.

Dès les premières années de la guerre d’indépendance, les Français d’Algérie qui en avaient les possibilités financières avaient mis en place des stratégies de repli. En 1957, un mouvement continu d’achat de biens immobiliers en métropole est déjà constaté. En 1960, le mouvement touche toutes les catégories sociales : les familles se scindent temporairement, des jeunes gens partent en métropole étudier, se marier ou travailler, tandis que leurs parents restent en Algérie. Cependant, dans ces flux continus de populations, seules les familles arrivées à partir du mois de septembre 1961 sont prises en charge par l’État, au même titre que les autres rapatriés coloniaux.

La réintégration

À partir du 10 mars 1962, date de parution des décrets d’application de la loi du 26 décembre 1961 «relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer», les rapatriés d’Algérie bénéficient d’une politique d’intégration économique et sociale rénovée et particulièrement efficace. Mieux encore, cette loi élargit la définition de rapatrié à tous les Français d’outre-mer «ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France» (art. 1). La loi reconnaît de fait que les Français qui quittent un quotidien algérien particulièrement anxiogène peuvent bénéficier de la

politique de solidarité nationale qui leur était jusqu’alors interdite.

Les débats parlementaires auxquels a donné lieu le vote de la loi ont favorisé une certaine régulation politique. Débattre durant l’automne 1961 de la situation des rapatriés coloniaux — présents et à venir — fait cheminer l’idée d’une indépendance algérienne devenue inéluctable. Pour les plus attachés à l’Algérie française, dont encore une majorité de députés gaullistes, la loi de réintégration des Français contraints au rapatriement répare partiellement la perte de la colonie. Les partisans de l’indépendance, quant à eux, y voient une façon de favoriser la réinstallation des pieds-noirs les plus nécessiteux, sans pour autant reconduire les richesses des plus fortunés. Enfin, la loi garantit l’indemnisation « à venir » des biens perdus. Volontairement laissé dans le vague, ce dernier point devait probablement, dans l’esprit du législateur, favoriser un certain retour au calme des pieds-noirs tentés par les discours séditieux de l’Organisation armée secrète (OAS).

Aussi, dans le sillage de cette loi, et sous l’action attentive du ministère des Rapatriés, est mis en place un vaste système administratif ayant pour but d’assurer une intégration économique rapide des rapatriés. L’État garantit tout d’abord la continuité des emplois des fonctionnaires et des membres des entreprises publiques. Pour les membres des professions indépendantes et les salariés du privé, le gouvernement institue une politique de réinstallation et d’orientation professionnelles vers les secteurs qui offrent le plus d’embauches : ce qu’Edgar Faure appelle, depuis la tribune du Sénat, « l’indemnisation des situations ». Des subventions de réinstallation et des crédits préférentiels sont décrétés. Enfin, afin d’asseoir sa politique de retour à l’emploi, l’État met en place des mesures complémentaires de relogement. Alors que la France traverse une véritable crise immobilière, il impose aux organismes publics d’HLM un quota d’appartements à réserver aux rapatriés, allant selon les régions jusqu’à 30 % des logements construits. En parallèle, l’État favorise le lancement de nouveaux programmes locatifs et l’attribution de subventions pour l’acquisition de logements privés.

L’ensemble de ces mesures produit des résultats assez satisfaisants : en 1965, deux cinquièmes des rapatriés installés dans le département de la Seine qui avaient une profession « indépendante » outre-mer ont recouvré une situation professionnelle similaire. Les autres ont été orientés vers des emplois salariés. Cependant, la loi ne favorise pas la promotion sociale des plus humbles car le montant des aides est calculé au prorata des biens détenus outremer. Les rapatriés les plus modestes ne reçoivent que des subventions minimales, pour un temps ne dépassant généralement pas une année.

La réparation

Après le temps de la réinstallation en métropole, favorisée par une croissance économique continue conjuguée à un puissant volontarisme d’État, vient, au terme de la décennie 1960, celui de l’indemnisation. À partir du milieu des années 1970, les gouvernements en place entrent dans un rapport de type clientéliste avec les associations de rapatriés. Avant chaque nouveau rendez-vous électoral, les lois d’indemnisation sont complétées et les barèmes relevés. Dès lors, la politique d’indemnisation évolue vers un principe de réparation, d’abord matérielle, puis morale. Si l’esprit qui préside aux lois d’indemnisation veille à ne pas recréer dans leur totalité les fortunes coloniales, tout en assurant aux pieds-noirs les plus populaires une indemnisation minimale, il faut toutefois attendre les années 1980 pour que les rapatriés qui n’étaient pas propriétaires de biens immobiliers outremer reçoivent des aides qui ne soient plus calculées en fonction de la situation sociale qui avait été la leur en Algérie.

Enfin, face à la pression exercée par certaines associations de rapatriés, désireuses d’intégrer leur histoire douloureuse à la mémoire collective, le Parlement, toutes tendances politiques confondues, fait siennes les demandes mémorielles exigeant que l’« oeuvre civilisatrice de la France en Algérie soit reconnue », en votant l’article 4 de la loi du 23 février 2005, finalement révoqué.

Le rôle de l’État a donc été décisif dans le processus de réintégration des « Français d’Algérie », tant dans le domaine de l’emploi que dans celui du logement et des aides sociales. La mémoire des pieds-noirs a également trouvé sa place dans l’imaginaire collectif. Cette politique volontariste n’a néanmoins pas pu réparer le traumatisme des rapatriés. Évoquer leur histoire dans une logique « holiste », dans ses souffrances et ses réussites, demeure probablement aujourd’hui le seul moyen de répondre aux «guerres de mémoires » que ne cessent de se livrer des groupes de pression, souvent animés par des motifs autres que la simple volonté « de faire histoire ».

Pour en savoir plus :

- ESCLANGON-MORIN Valérie. Les Rapatriés d’Afrique du Nord de 1956 à nos jours. Paris : L’Harmattan, 2007.

- SAVARESE Éric. L’Invention des pieds- noirs. Paris : Séguier, 2002.

- SCIOLDO-ZÜRCHER Yann. Devenir métropolitain, politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en métropole, 1954-2005. Paris : EHESS, 2010.

- SHEPPARD Todd. 1962, comment l’indépendance algérienne a transformé la France. Paris : Payot, 2008.