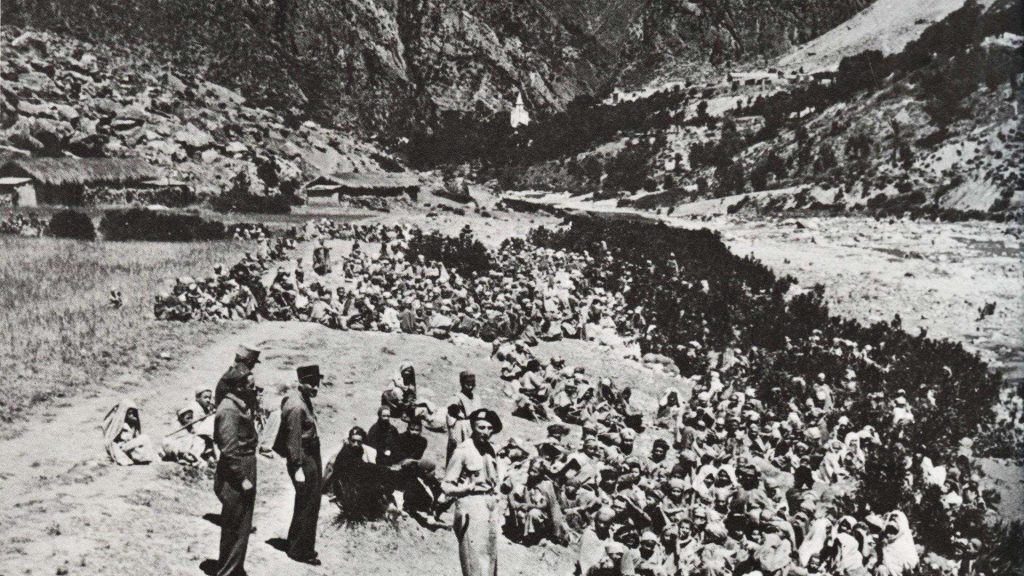

Cérémonie de reddition de tribus, image du film de René Vautier, Quand Mai ensemençait Novembre

Dans l’histoire coloniale, les heurts qui opposèrent, à partir du 8 mai 1945, à Sétif, Guelma, puis dans d’autres localités, indigènes et Européens et, surtout, la répression qui s’ensuivit, sont des moments à part. Sans doute à cause du caractère symbolique de la date, qui marquait la chute du nazisme, un système particulièrement violent d’oppression. Mais également parce que la répression fut particulièrement meurtrière.

Aussi le terme, couramment utilisé d’événements du Constantinois paraît-il dramatiquement inadéquat. Événements ? Peut-être pour certains Français. Mais, pour toute la société algérienne, véritable « traumatisme », selon l’expression utilisée par Annie Rey-Goldzeiguer[1]. Sétif-Guelma 1945 fut un massacre colonial parmi tant d’autres, mais sa violence, la participation active de la population européenne, ont durablement marqué les esprits, de l’autre côté de la Méditerranée.

Pour les nationalistes algériens, la dernière porte vers une évolution possiblement pacifique de la situation venait de se refermer avec violence. Beaucoup d’observateurs s’accordent sur ce point : « En vérité, la guerre d’Algérie a commencé le 8 mai 1945 » (Annie Rey-Goldzeiguer[2]), « la guerre d’Algérie a commencé à Sétif » (Mohammed Harbi[3]).

La journée du 8 mai à Sétif et à Guelma

Sans remonter à un récit des relations Français / Algériens durant la Seconde guerre mondiale, on peut considérer que les origines immédiates du drame se situent en avril 1945. Le 23 de ce mois, Messali Hadj, jusqu’alors en résidence surveillée à Reibell[4], est embarqué pour une « destination inconnue » – on apprendra qu’il s’agit de Brazzaville. Cette mesure crée un sentiment de révolte et d’injustice chez les Algériens, en particulier dans les rangs du Parti du peuple algérien (PPA)[5]. Des inscriptions sur les murs, Libérez Messali, Vivent les Arabes, fleurissent. Le 1 er mai, comme en métropole, des cortèges se forment, d’autant plus enthousiastes qu’ils sont les premiers depuis l’époque du Front populaire. Malgré l’interdiction des autorités, le drapeau du PPA – qui deviendra plus tard celui de l’Algérie indépendante – est brandi pour la première fois, ainsi que des banderoles indépendantistes. Il y a des coups de feu, et on déplore des morts (musulmans), deux à Alger et un à Oran. Ailleurs, dans diverses localités de province – dont Sétif et Guelma – la tension est vive, mais il n’y a pas de heurts.

Le 7 mai, à Alger, à l’annonce de la reddition nazie, aux cris de Vive de Gaulle ! des Européens répondent des Vive Messali ! des musulmans. Un Européen est molesté. À Sétif même, de premiers incidents opposent Européens et musulmans, au sortir de bals populaires fêtant la libération.

Dans cette même ville, le 8 au matin, la manifestation prévue s’ébranle. Une masse de 7 à 8.000 musulmans est bien plus visible que les quelques centaines de Français. Les drapeaux du PPA sont nombreux, des banderoles portant les inscriptions Pour la libération des peuples, vive l’Algérie libre et indépendante, Libérez Messali, surgissent. Le commissaire de police Valère téléphone alors au sous-préfet Achiary[6] (socialiste dans sa jeunesse, vichyste en 1940, gaulliste après le débarquement allié) pour lui signaler qu’une intervention est risquée. Réponse : « Eh bien, il y aura de la bagarre ». Valère, assisté du commissaire Lucien Olivieri, somme les manifestants de faire disparaître drapeaux et banderoles. Refus. Une fusillade commence, sans que l’on sache, aujourd’hui encore, qui a tiré le premier[7]. A 9 h. 25, un jeune scout, Bouzid Saäl, tombe. C’est le premier mort de cette période tragique[8] – certains diront : le premier de la guerre d’Algérie…

Commence alors une violence aveugle, souvent au hasard, contre les Européens rencontrés. Certains militants du PPA vont chercher des armes dans des caches. Des fellahs qui étaient au marché, participent à cette phase, le plus souvent en se servant d’instruments rudimentaires, couteaux, serpes, bâtons. Les cris de El djihad ! sont poussés. Au terme de cette brève mais terrible flambée, 21 Européens, dont des femmes et des enfants, sont tués[9], certains mutilés. Des viols sont attestés.

La riposte française est tout aussi violente, mais organisée. Les éléments de la caserne de Sétif, sous les ordres du chef de bataillon Rouire, investissent la ville entre 9 heures 30 et 9 heures 45. Dès midi, les troupes sont maîtresses de la situation. Le couvre-feu est décidé en début d’après-midi. Le général Duval, commandant en chef du Consatntinois, et le préfet de Constantine M. Lestrade Carbonnel, arrivent dans la soirée. Au terme de cette première journée, il y aurait eu une centaine de victimes musulmanes, sans que la liste ait jamais été connue.

À Guelma[10], une manifestation « musulmane » est prévue l’après-midi. Des drapeaux algériens surgissent là aussi. À 17 heures, le sous-préfet Achiary – dont on a vu qu’il avait été en communication téléphonique avec les policiers de Sétif en début de matinée – et des gendarmes tirent de premiers coups de feu en l’air. La foule se disperse en désordre. C’est à ce moment que de premiers tirs sur cette foule ont lieu, depuis des fenêtres – donc par des civils. Il y a un mort et plusieurs blessés. Côté européen, contrairement à Sétif, il n’y a aucune victime, pas même une personne molestée. Le couvre-feu est pourtant décrété pour 21 heures.

Émeute spontanée ou insurrection avortée ?

Côté nationaliste algérien, quelle fut la stratégie ?

L’organisation des cortèges des manifestants musulmans ne fut en rien spontanée. Les années qui avaient séparé le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (novembre 1942) de la fin du conflit mondial avaient été fort intelligemment utilisées par le PPA pour se structurer. Qu’en fut-il de la stratégie adoptée alors que se profilait la fin de la guerre ? La direction du Parti décida d’affirmer sa force lors des manifestations du 1 er mai, puis le jour de la victoire. Des militants du PPA, omniprésents – parfois d’ailleurs sous le couvert des Amis du Manifeste de Ferhat Abbas – contrôlèrent assez bien les cortèges. Les messalistes pensèrent-ils réellement pouvoir mettre fin à la présence française à cette occasion ? Évidemment non. Il faudrait d’ailleurs plutôt utiliser la formule les PPA. Car ce mouvement – qui, rappelons-le, était semi-clandestin, privé de plus depuis fin avril de son leader charismatique, au pouvoir personnel fort – a semble-t-il été tiraillé entre diverses stratégies. Une partie des cadres ont peut-être pu imaginer, par l’organisation d’un coup spectaculaire, amener le monde, et en tout premier lieu les Américains, anticolonialistes, à s’intéresser à l’Algérie puis, face à la répression qui immanquablement s’ensuivrait, à s’émouvoir. Mais les responsables savaient parfaitement que le PPA n’avait aucunement les moyens d’une insurrection avec quelque chance de succès[11]. Ce sont en tout cas les conclusions de deux historiens qui ont méticuleusement retracé le cours des événements :

« Aucun indice ne permet de penser que les organisations nationalistes avaient prévu de lancer une action insurrectionnelle ce jour-là. Désorganisées par la répression postérieure au 1 er mai, les instances dirigeantes n’ont ni les moyens, ni la possibilité, ni la volonté de le faire. »

Annie Rey-Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d’Algérie, 2002[12]

« Il faut en finir avec l’idée fausse d’une insurrection générale ordonnée par le PPA. »

Jean-Pierre Peyroulou, Guelma 1945, 2009[13]

Plutôt que d’un mouvement longuement mûri, ne peut-on parler d’initiatives plus ou moins désespérées, suite aux vexations subies, face aux rancœurs accumulées, en particulier chez les plus jeunes (tous les observateurs insistent sur la jeunesse extrême des manifestants) ?

La répression devient une chasse à l’Arabe

Le 9 mai, toutes les populations rurales de la région de Sétif et Guelma sont informées des drames en cours. La vengeance est dans l’air. Des assassinats, accompagnés de pillages et d’exactions terribles, commencent, portant le nombre total d’Européens tués à 102. Au nord, Kherratra est assiégée. A Chevreul, la ville est investie. Une colonne de paysans se dirigeant vers Guelma massacre des Européens dans des fermes isolées. Achiary constitue une milice de 800 hommes (la population européenne de Guelma est alors de 4.000 personnes, soit approximativement 1.000 à 1.200 hommes adultes) pourvus d’armes, dont certaines automatiques. Il devient un temps le « chef d’une communauté ethnique, ordonnateur d’un vaste règlement de comptes racial »[14]. C’est à une véritable chasse à l’Arabe – l’expression revient souvent dans les récits de l’époque, même s’il y eut par définition un plus grand nombre de Kabyles parmi les victimes – que se livrent alors soldats et miliciens. Les autorités distribuent un brassard blanc aux indigènes qui peuvent apporter la preuve qu’ils travaillent dans l’administration. Tous les autres, s’ils s’aventurent à l’extérieur, peuvent être des cibles vivantes – et le sont souvent. Ceux qui avaient réussi à échapper à cette chasse sont emprisonnés. Durant plusieurs semaines, en mai et juin, un Tribunal improvisé et absolument illégal ordonnera l’exécution de 50 à 60 Musulmans par jour. Marcel Reggui, qui écrira le premier sur ce drame, estime qu’il y eut entre 1.500 et 2.000 morts pour cette seule localité et ses environs[15].

Une semaine seulement après le début du drame, une délégation du PCA effectue une mission d’inspection. Les constatations sont accablantes :

« À l’assassinat de vingt-sept Européens ont fait suite des exécutions sommaires en grand nombre de musulmans douteux. L’exécution individuelle est tolérée. En plein centre de la ville, un Européen rencontre un Arabe non porteur d’un brassard, il le tue d’un coup de revolver. Nul ne proteste. Dans un jardin, un bambin cueille des fleurs, un sergent passe et le tue comme on fait un carton dans une fête foraine. Les Européens possèdent en fait le droit de vie et de mort sur les musulmans. »

Roger Esplaas, Enquête, 15 mai 1945[16]

Le premier Rapport officiel à chaud semble avoir été celui rédigé par le commissaire de police Bergé, envoyé par le Gouverneur Chataigneau, dès la fin du mois :

« Chaque soir, pendant plusieurs jours, des automitrailleuses de la Légion étrangère et des tirailleurs sénégalais circulent dans les rues de la ville et tirent des rafales sur les indigènes qui fuient. La troupe effectue des arrestations massives. »

Commissaire Bergé, rapport, 30 mai 1945[17]

Ce même commissaire dénonce également certains « demi-fous » civils (qu’il se garde de confondre avec la totalité de la population européenne) qui se lancent à la poursuite des « ratons ». Le journaliste Édouard Sablier, alors jeune officier, présent sur les lieux, témoigna plus tard[18] du désir de ces miliciens de « terrifier l’adversaire éventuel ». Pis encore, il évoqua la pratique de la torture :

« Un peu partout, on assistait à des “interrogatoires“ publics, trop souvent, hélas ! agrémentés du “troisième degré“[19]. Tout cela laissait partout un souvenir affreux. »

Edouard Sablier, Témoignage, 1954[20]

Pratique confirmée par divers témoins algériens – dont des victimes – dans le film de Medhi Lallaoui[21].

Ferhat Abbas et son adjoint, le Dr Chérif Saadane, leaders du Manifeste, sont arrêtés dans le bureau même du Gouverneur général, alors qu’ils sont dans l’ignorance totale de ce qui se passe à Sétif, à 270 km de là. Ils ne seront libérés que le 16 mars 1946[22].

La Commission Tubert[23]

Le 18 mai 1945, alors que le drame n’est pas achevé, le Gouverneur Chateaigneau nomme une Commission d’enquête, présidée par le général de gendarmerie Paul Tubert, membre de l’Assemblée Consultative provisoire, aux engagements de gauche, et même communisants, bien connus, membre du Comité central provisoire de la LDH.

Plusieurs remarques à ce propos.

En tout premier lieu, le terme Commission d’enquête paraît un peu pompeux, puisqu’elle ne comporta que trois membres : outre le général Tubert, M. Labatut, Avocat général à la Cour d’Appel d’Alger, et le cadi de Tlemcen, Taleb Choiab[24] Ould Benouada. On peut d’ailleurs s’interroger sur ce choix, Tlemcen étant la ville la plus occidentale de l’Algérie (alors que le drame s’était déroulé à l’est du pays). De surcroît, ce dernier ne put venir à Alger que le 24 mai, ce qui fut un prétexte commode pour empêcher Tubert et Labatut de se rendre sur place.

La commissions partit donc d’Alger le vendredi 25 mai au matin. Elle passa par Chevreul[25] dans la journée et n’arriva à Sétif que le 26 dans l’après-midi. Le soir même, à 19 heures, elle était « invitée à revenir de suite à Alger » par un télégramme du Gouverneur général (on sait aujourd’hui que ce fut sur ordre de Paris[26]). Le 27, elle eut tout de même des entretiens à Constantine. Le 28, elle était de retour à Alger. Soit une enquête qui dura quelques heures à Sétif et qui, de ce fait, ne put se rendre sur les lieux de l’autre grande répression, Guelma, à seulement 180 km de distance.

Le pire est que tous ces détails sont scrupuleusement précisés par le Rapport Tubert, dans un style très administratif. Parfois, pourtant, le dépit, pour ne pas écrire plus, transpirait :

« Elle projetait de faire une première tournée rapide de 5 à 6 jours en enquêtant succinctement dans les principaux centres d’émeutes, puis de revenir à Alger mettre au point cette première documentation qui lui aurait procuré une vue d’ensemble. La Commission serait ensuite repartie pour mener son enquête plus minutieusement et plus en détail. »

De retour donc à Alger, la Commission ne fut même pas reçue par le Gouverneur Chataigneau, mais par le secrétaire général Gazagne. Elle fut aimablement invitée à rédiger ce fameux rapport… qui ne fut même pas diffusé.

On peut donc parler de sabotage d’une mission.

En fait, le principal (le seul ?) mérite de cette mission aura été d’éveiller un minimum de crainte chez les auteurs des massacres qui durent tout de même atténuer un peu les violences par la suite[27].

Polémiques jamais achevées sur le nombre de morts

Le nombre des victimes européennes est facile à connaître : chacune a été répertoriée, nommée, fichée. Il y a eu 102 morts[43] – 86 civils, 2 prisonniers de guerre italiens et 14 militaires[44] – et 110 blessés ; 10 femmes ont été violées. En consultant la liste des victimes, on s’aperçoit qu’il s’est agi surtout de petites gens – fonctionnaires, par exemple des PTT, boulangers, gardes-forestiers, chauffeurs, jardiniers, petits colons, cheminots, cantonniers, etc. –. Ce chiffre de 102 sera d’ailleurs longtemps le seul des communiqués officiels français :

« Le nombre des victimes dépasse la centaine », affirmera ainsi le ministre de l’Intérieur, Adrien Tixier, le 14 mai 1945[45]. Implicitement, donc, alors que les massacres de masse de musulmans ont commencé depuis une semaine, le ministre ne veut connaître que les victimes françaises de souche.

En juin, le général chargé de la répression dans la région avance un chiffre des victimes musulmanes :

« Nombre musulmans tués au cours combats estimé inférieur à 1.000. Blessés encore inconnus. Enquête en cours menée douar par douar par autorités civiles et autorités militaires est rendue plus difficile qu’en Europe parce qu’une partie des morts dissidents ont été enlevés et enterrés par leurs familles qui ou bien ne disent rien pour éviter de paraître suspects ou bien sont en fuite mêlées aux nomades ou passées en Tunisie. »

Général Henry Martin, Télégramme à l’État-major, 16 juin 1945[46]

Le premier chiffre officiel – ou plutôt la première fourchette – d’une répression qualifié de « nécessaire » a été avancé par Adrien Tixier, déjà cité, fin juin :

« En Algérie, en France métropolitaine et à l’étranger, on a parlé de 5.000, 10.000 et 20.000 et même 30.000 victimes musulmanes (…). Fort heureusement, les victimes de la répression nécessaire sont beaucoup moins nombreuses. Les autorités civiles évaluent le nombre total des victimes musulmanes entre 1.200 et 1.500. Les autorités militaires ont dénombré 500 Musulmans tués dans les secteurs où elles exerçaient le pouvoir de l’état de siège. »

Adrien Tixier, Allocution radiodiffusée, Alger, 30 juin 1945[47]

Le ministre reprendra la même fourchette devant l’Assemblée consultative provisoire, le 18 juillet. Début 1946, Chataigneau, toujours Gouverneur général, proposera un chiffre précis : 1.165 morts[48].

Le premier chiffre non officiel qui ait circulé en France est venu des milieux communistes. Après les premières réactions de ce courant, décrites supra, le ton change. Un tract distribué le 20 mai évoque 6.000 morts[49] :

« Le communiqué du 15 mai du ministère de l’Intérieur relatait une centaine de morts au cours des tragiques événements qui ensanglantent les régions de Sétif et Guelma. Malheureusement, ce chiffre est très loin de correspondre à la réalité. On compte effectivement une centaine de morts européens ; mais un officier d’état-major a estimé à plus de 6.000 les victimes musulmanes de la plus bestiale répression qu’ait connue l’Algérie. »

Parti communiste français, Tract, mi-mai 1945.

En Algérie même, l’équipe d’Alger Républicain organise, le 3 juin, une réunion d’information. Son rédacteur en chef, Michel Rouzé, qui a pu commencer une enquête, avance un bilan de 10.000 morts. Un représentant du consulat américain, présent[50], évoque 30 à 35.000 victimes (mais, du fait de la censure, ces chiffres ne sont pas alors publiés)[51]. Passe encore un mois et, à l’Assemblée consultative, le député communiste d’Alger Pierre Fayet avance le chiffre de 15.000 à 20.000 morts, en multipliant le nombre de mechtas détruites (41) par un nombre de morts estimé à 500 à chaque fois[52]. Dans les milieux nationalistes algériens, on parle alors de « terreur raciste » qui a fait « des milliers et des milliers de morts »[53].

Avec le temps, il y aura une sorte d’inflation de l’évaluation du nombre des victimes.

En février 1946, le député de Constantine Mohamed Bendjelloul évoque à l’Assemblée des chiffres effrayants, mais prend soin d’évoquer la rumeur :

« Le chiffre annoncé des musulmans victimes de la répression fut d’abord de 300 ; il s’éleva ensuite à 800, puis à 1.200, puis à 1.500. Et la rumeur publique – quand il ne s’agissait pas de journaux anglo-saxons – accuse 35.000 morts, et même 80.000, ce qui serait effroyable. »

Mohamed Bendjelloul, Assemblée nationale constituante, 28 février 1946.

À l’été de la même année, un dirigeant de premier plan du PCF, André Marty, estime qu’il y a eu 30.000 morts[54]. À peu près au même moment, le socialiste Charles-André Julien avancera une estimation plus basse (de 6 à 8.000 tués)[55].

Le mouvement nationaliste algérien a avancé des chiffres bien plus considérables. La première voix qui s’éleva dans le monde arabe fut celle de Radio-Le Caire, qui avança dès mai 1945 le chiffre de 45.000 victimes. Lors d’une séance des Délégations financières, un élu musulman évoqua 90.000 morts, « par la seule faute d’un préfet inconscient »[56]. La Nation algérienne, Organe clandestin de la Libération nationale, porte-parole du PPA-MTLD, édite en mai 1947 un numéro spécial appelant les Algériens à commémorer le drame et honorer la mémoire « des 40.000 victimes de la barbarie impérialiste ». Chiffre qui fut porté à 45.000 en 1951[57], puis devint quasi officiel depuis[58]. En pleine guerre d’Algérie, Frantz Fanon reprenait ce chiffre élevé comme une donnée évidente. Il ajoutait : « en 24 heures »[59]. Lors du 60 è anniversaire, la presse algérienne reprit des chiffres qui font consensus en Algérie : « 45.000 Algériens tués pour 104 Français »[60]… « Le massacre de 45.000 Algériens »[61]… « Les “aspects positifs“ de la colonisation enterrent la mémoire de 45.000 morts »[62]. Un mot fait son apparition dans le vocabulaire nationaliste, pour qualifier les massacres de mai 1945 : Génocide. Il sert de titre à une brochure du MTLD[63]. Malgré le recul du temps, il est toujours utilisé, en gros titre de première page, dans le n° spécial que le grand quotidien El Watan consacre au 60 è anniversaire : « Le génocide du 8 mai 1945 »[64].

Comme un miroir déformant inverse, certains militaires français, publiant par la suite des études historiques, ont fortement minimisé ce bilan. En 1971, quand Historia, dans le cadre de sa grande série La Guerre d’Algérie, traita de mai 1945, elle publia la (seule) version d’un officier français : 600 morts indigènes par la répression de l’armée, auxquels il fallait ajouter les « victimes de l’indignation compréhensible de civils français qui venaient de trouver des parents ou amis chers assommés, éventrés, émasculés », soit en tout 2.000 ou 3.000 morts[65]. Même ordre de grandeur chez le général Maurice Faivre, en 2005 : 2.628 tués[66].

En tentant de prendre ses distances avec les chiffres des deux propagandes antagonistes, l’école historique française a également cherché à calculer le nombre de victimes. Annie Rey-Goldziguer[67], malgré des années de travail et de recoupements des sources, avoue qu’il lui est « impossible d’avancer un chiffre précis », mais qu’il y a cependant une certitude : c’est de l’ordre du « centuple des pertes européennes », ce qui équivaudrait à 10.000 victimes. Charles-Robert Ageron[68] et Gilbert Meynier[69] retiennent comme probable une fourchette entre 5 et 6.000 morts, Roger Vétillard, propose entre 5 et 10.000 morts[70], Jean-Louis Planche entre 3 et 4.000 victimes[71]. Jean-Charles Jauffret, après dépouillement des archives militaires, arrive à un décompte de 2.628 tués du fait de l’armée. Il précise qu’il « convient de ne pas minorer » ce chiffre : il est « particulièrement élevé, se rapprochant plus des opérations de guerre en Europe que des guerres coloniales traditionnelles »[72].

Mais ne retenir que les chiffres officiels transmis par les Archives est-il satisfaisant ? Il y a, d’abord, un fait objectif qui s’oppose à un calcul serein : combien de morts les familles musulmanes ont-elles cachés ? Certaines d’entre elles craignaient d’être assimilées à la suspicion dont avaient été victimes les victimes. D’autres ont caché des décès… pour continuer à percevoir des aides, par exemples alimentaires. Il est également probable que bien des victimes n’ont pas été comptabilisées par les autorités, soit par calcul, soit par méconnaissance de la totalité des faits. Jean-Pierre Peyroulou fait une remarque fort pertinente :

« L’essentiel sur le plan historique est qu’une grande partie des morts ne fut pas imputable à l’armée, mais aux milices de la région de Guelma. »[73]

La répression par l’armée fut intense et spectaculaire, mais brève (apogée du 9 au 13 mai, suite des mouvements jusqu’à la fin du mois), celle par les milices fut également violente, aidée par la disproportion des armements, mais dura presque deux mois, avec une phase intense jusqu’au 22 mai. La Légion y fut particulièrement violente. Comme il est de tradition dans les pratiques coloniales, l’armée utilisa des soldats d’Afrique subsaharienne (tirailleurs dits sénégalais) et du Maghreb (goumiers marocains). L’aviation lâcha 41 tonnes de bombes sur les villages insurgés ; le croiseur Duguay-Trouin tira à dix reprises dans la région du Cap Aokas et l’artillerie, 858 obus[74].

Il faut enfin ajouter à la répression sur le terrain le processus judiciaire qui suivit. De mai à décembre, les tribunaux militaires ne cessèrent de condamner, de façon expéditive, des milliers de personnes : 1.868 condamnations, 157 à la peine capitale, dont 33 seront effectives[75]. Certains condamnés ne furent libérés qu’avec l’indépendance de l’Algérie, dix-sept années plus tard.

« La paix pour dix ans » (général Duval)

Le 22 mai 1945, les Français avaient organisé, dans la plaine de Melbou, à 40 km de Bougie[76], près des Falaises, une cérémonie de soumission comme souvent on en connut dans l’histoire coloniale. Des milliers d’indigènes – certaines sources évoquent 15.000 personnes – avaient été emmenées là pour demander l’aman, le pardon. Tout avait été soigneusement organisé : le choix d’un cadre grandiose, le ramassage des populations, trois générations, emmenées de gré ou de force dans des camions, le rassemblement, bien encadré, au pied des falaises – les Français se situant sur les hauteurs –, l’ordre de garde-à-vous lancé à tous, la montée des couleurs, puis La Marseillaise. Enfin, le général Henry Martin, commandant du 19 è corps, prend la parole (son discours sera traduit en arabe et en kabyle) :

« Louange à Dieu, le Maître des mondes, qui nous réunit aujourd’hui pour suivre la voie droite ! Hommes libres, c’est un homme libre qui vous parle au nom de la France ! Guerriers et anciens soldats, c’est un chef de guerre qui veut vous aider à retrouver la paix ! Satan a égaré les esprits de certains. Ils ont écouté les mensonges de gens ambitieux et cupides. Ils ont tué des hommes, des femmes et des enfants. Comme des hyènes, ils ont profané leurs cadavres ! Nous voulons que la paix règne dans nos campagnes et dans nos montagnes. Vous allez y retourner. N’écoutez pas les méchants qui prêchent la haine, les pharmaciens[77] qui font des discours au lieu de préparer les remèdes bienfaisants. Restez dans la voie droite pour faire de l’Algérie française un pays où les hommes libres peuvent travailler en paix. Et vous vivrez longtemps. Et vous verrez vos biens grandir. S’il plaît à Dieu ! »

Général Henry Martin, Discours, 22 mai 1945[78]

Les vainqueurs du jour croyaient-ils à ce discours ?

Chez beaucoup d’Européens d’Algérie, la répression de masse, réponse classique en terre coloniale, était suffisante à éloigner les problèmes. Ils avaient essayé de nous chasser, nous avions montré notre force, ils se tiendraient désormais tranquilles. La vie continuerait, comme elle avait continué après chaque révolte noyée dans le sang depuis 1830.

Tous n’eurent pas cette tranquillité d’esprit. Un essayiste alors assez connu publia dès 1946 un livre intitulé Notre ( ?) Afrique du Nord, le “ ? “ étant évidemment le plus important :

« Nous pouvons dès maintenant intercaler un point d’interrogation entre le possessif “notre“ et le mot “Algérien“. L’expression de l’incontestable vérité c’est qu’il faut écrire désormais : “Notre ( ? ) Algérie“ »

Paul Reboux, Notre (?) Afrique du Nord, 1946[79].

Tout comme était significatif le sous-titre, La valise ou le cercueil ![80], reprise d’un mot d’ordre nationaliste apparu dans l’entre-deux-guerres. Pour l’auteur, il était redevenu d’actualité. À sa façon, Camus ne disait pas autre chose :

« Les Français ont à conquérir l’Algérie une deuxième fois. »

Albert Camus, Combat, 13 mai 1945.

Étant entendu que, dans son esprit, il s’agissait d’une conquête pacifique par une politique de justice.

Côté algérien, un fait, d’un importance historique considérable, s’est dégagé en ce printemps 1945 : tous ceux qui nourrissaient encore quelque illusion sur la possibilité de compromis avec le système comprirent que le temps des armes était venu, que ce n’était plus qu’une question d’opportunité. Ainsi le futur président Houari Boumedienne. Ou Kateb Yacine :

« C’est en 1945, à Sétif, que mon vague humanitarisme fut affronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais seize ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de milliers de Musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Il y avait certes d’autres facteurs, l’aliénation économique et politique par exemple. Mais c’est surtout ce démenti à tout ce qu’on nous avait enseigné qui me dessilla les yeux. »

Kateb Yacine, Témoignage Chrétien, 4 avril 1958[81].

Cette fracture a été plus durement vécue encore par ceux qui, déjà en activité en 1945, ont constaté que le fossé entre les communautés ne serait jamais comblé pacifiquement. Conclusion d’un journaliste, après enquête orale auprès des chefs du FLN :

« Tous les chefs nationalistes sont unanimes à ce sujet : la révolution de 1954 a été décidée lors des événements de 1945. »

Charles-Henri Favrod, La Révolution algérienne, 1959[82].

Le mot de la fin, destiné à passer à la postérité, appartient au général Duval, commandant de la division de Constantine, chargé de ce fait des opérations de répression :

« Je vous ai donné la paix pour dix ans. Mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie. Il faut faire des réformes sérieuses. »

Général Duval, Lettre, 1945[83].

Ce fut plutôt bien vu. Entre le début de la répression du Constantinois et la Toussaint rouge, il s’est passé 9 ans et 7 mois…

Les évolutions de la position officielle française

Longtemps, pour la France officielle, ce sujet restera tabou. Aussi est-ce une surprise pour beaucoup lorsque l’ambassadeur de France en Algérie, invité à l’Université Ferhat Abbas de Sétif, déclare :

« Je salue ici la mémoire d’un homme d’État qui incarnait avec une grande dignité la rigueur intellectuelle si nécessaire dans notre monde compliqué, ainsi que l’exigence de justice et de liberté de son peuple. Il était né et a longtemps vécu à Sétif. Aussi me dois-je d’évoquer également une tragédie qui a particulièrement endeuillé votre région. Je veux parler des massacres du 8 mai 1945, il y aura bientôt 60 ans : une tragédie inexcusable. Fallait-il, hélas, qu’il y ait sur cette terre un abîme d’incompréhension entre les communautés pour que se produise cet enchaînement d’un climat de peur, de manifestations et de leur répression, s’assassinats et de massacres ! »

Hubert Colin de Verdière, Discours, 27 février 2005[84].

Une déclaration d’une telle portée fit beaucoup parler, en Algérie et en France. Afin de renforcer encore le caractère officiel de cette démarche, le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, choisit un journal algérien pour approuver son ambassadeur et reprendre à son compte l’expression « tragédie inexcusable »[85].

En mai 2008, invité à Guelma, un nouvel ambassadeur de France franchit un nouveau pas dans la reconnaissance du crime :

« Ce déchaînement de folie meurtrière, dans lequel les autorités françaises de l’époque ont eu une très lourde responsabilité, a fait des milliers de victimes innocentes, presque toutes algériennes, ainsi que des milliers de veuves et d’orphelins, même s’il ne faut pas oublier que plusieurs dizaines de civils européens ont également été assassinés au cours des affrontements. Ces journées, qui auraient dû être pour tous celles de la liberté retrouvée, de la fraternité redécouverte dans un combat commun et d’une égalité encore à bâtir, ont été celles de la haine, du deuil et de la douleur. Elles ont fait insulte aux principes fondateurs de la République française et marqué son histoire d’une tache indélébile. »

Bernard Bajolet, Discours, Guelma, 27 avril 2008[86]

En mai 2012, la majorité présidentielle bascula à gauche. François Hollande, nouvel élu, prit dans le domaine mémoriel quelques initiatives contredisant résolument celles de son prédécesseur. En voyage officiel à Alger, en décembre, quelques jours avant la fin de l’année du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, il prononça des paroles attendues de ce côté de la Méditerranée. Évoquant le 20 décembre « les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien », il cita « les massacres de Sétif, de Guelma, de Kherrata », qui « demeurent ancrés dans la conscience des Algériens mais aussi des Français »[87].

[1] Op. cit.

[2] Op. cit.

[3] Titre de son article, Le Monde Diplomatique, mai 2005.

[4] Aujourd’hui Chellala.

[5] Voir cette entrée.

[6] Socialiste dans sa jeunesse, vichyste en 1940, gaulliste après le débarquement allié. Voir biographie in René Gallissot, Notice « André Achiary », in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Le Maitron. Maghreb, Vol. Algérie, Engagements sociaux et question nationale. De la colonisation à l’indépendance de 1830 à 1962, Paris, Les Éd. de l’Atelier, 2006.

[7] Les témoins algériens attribuent ce coup de feu au commissaire Olivieri (voir par exemple le film de Mehdi Lalloui). Certains sites de la mouvance nostalgérique affirment que ce commissaire avait été projeté à terre et qu’il a tiré en l’air pour dissuader ses agresseurs.

[8] D’après Roger Vétillard (op. cit.), un Français, le contrôleur du marché, Gaston Gourlier, aurait été tué deux heures auparavant, mais son corps n’a été identifié qu’après le début de l’émeute.

[9] Liste des victimes sur le site piednoir.net.

[10] L’enchaînement des faits est particulièrement bien connu par l’étude faite dès l’été 1946 par Marcel (Mahmoud) Reggui, Algérien, né à Guelma, indigène converti au christianisme, revenu dans sa région natale après les massacres. Son ouvrage ne fut publié qu’en 2006 (op. cit.).

[11] Jean-Pierre Peyroulou, art. cité.

[12] Op. cit.

[13] Op. cit.

[14] Jean-Pierre Peyroulou, Introduction historique, in Marcel Reggui, op. cit.

[15] Op. cit.

[16] « Enquête effectuée pour le PCA avec André Couronnet & Djemad Cherif », citée par Henri Alleg, « La dernière étape », in Henri Alleg (dir.), La guerre d’Algérie, Vol. I, Paris, Ed. Temps Actuels, 1981.

[17] « Insurrection de Sétif : les faits », cité par Annie Rey-Goldzeiguer, op. cit.

[18] Article rétrospectif écrit après le déclenchement de la guerre d’Algérie.

[19] Formule euphémistique qui désigne la torture.

[20] « Dans le Constantinois en mai 1945 », Le Monde, 3 novembre 1954.

[21] Œuvre citée.

[22] Ferhat Abbas, « Appel à la jeunesse algérienne, française et musulmane », Courrier algérien, 7 mai 1946, cité in L’Union démocratique du Manifeste algérien, Secrétariat d’État à la Présidence du conseil et de l’Information, Notes Doc. & Études, n° 333, Série France d’outre-mer, X, 22 juin 1946.

[23] Rapport à Monsieur le ministre plénipotentiaire, Gouverneur général de l’Algérie, de la Commission chargée de procéder à une enquête administrative sur les événements qui se sont produits dans le département de Constantine, les 8 mai 1945 et jours suivants, Brochure, Gouvernement général de l’Algérie, Alger, Imprimerie officielle, 1946. La Ligue des droits de l’Homme a mis l’intégralité de ce rapport sur son site (http://ww1.laicite-laligue.org/inde)

[24] D’après l’orthographe de la Brochure. En réalité Chouïab.

[25] Aujourd’hui Beni Aziz.

[26] Jean-Pierre Peyroulou, op. cit.

[27] Jean-Pierre Peyroulou, Introduction, in Marcel Reggui, op. cit.

[28] « La crise nord-africaine. II. Européens et indigènes ».

[29] Sur l’attitude des ministres communistes, voir infra.

[30] Alain Ruscio, « Les communistes et les massacres du Constantinois (mai-juin 1945) », Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, Presses de Sciences Po, n° 94, avril-juin 2007.

[31] « Après les incidents de Sétif. Où veut-on mener l’Algérie ? »

[32] « Les événements d’Algérie. Il est juste temps de réparer des erreurs criminelles ».

[33] « En Algérie, état de siège et Cours martiales. Le fascisme organise ouvertement la guerre civile ».

[34] Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Paris, Nouveau Monde Éd., 2011.

[35] Du nom de la Conférence de Brazzaville (voir cette entrée) de janvier-février 1944.

[36] Voir cette entrée.

[37] Cité par Claude Paillat, Vingt ans qui déchirèrent la France, Vol. I, Le Guêpier, Paris, Robert Laffont, 1969.

[38] Cité par Annie Rey-Goldzeiguer, op. cit.

[39] Et non quatre, comme il est couramment affirmé. Par exemple, Maurice Thorez, régulièrement cité, n’entrera au gouvernement (dit second cabinet de Gaulle) qu’en novembre 1945.

[40] On chantait rouge, Paris, Ed. Robert Laffont, 1977.

[41] En Algérie.

[42] Comité central, 19 mai 1945, Archives du PCF, Fonds Marty, Archives départementales de la Seine Saint-Denis, Bobigny, cité par Alain Ruscio, art. cité.

[43] Une liste de 71 noms est publiée sur le site piednoir.net.

[44] Charles-Robert Ageron, art. cité.

[45] Le Monde, 16 mai

[46] Cité par Jean-Charles Jauffret (dir.), La guerre d’Algérie par les documents, Vol. I, L’avertissement, 1943-1946, Vincennes, Service Historique de l’Armée de Terre, 1990.

[47] Brochure, Ministère de l’Information, Direction, 1945.

[48] Jean-Pierre Peyroulou, op. cit.

[49] Le 19 mai, L’Humanité avait publié un article dont un paragraphe – celui qui avançait ce chiffre – avait été censuré. La direction du PCF décide de publier l’intégralité du texte sous forme d’un tract, consultable aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis, Bobigny (Fonds PCF). Cité par Alain Ruscio, art. cité.

[50] Cet homme n’a jamais été identifié.

[51] Guillaume Laisne, Engagements d’un quotidien en société coloniale. Le cas d’Alger Républicain, (1938-1955), Master d’Histoire, IEP Paris, 2006-2007.

[52] Assemblée consultative provisoire, 11 juillet 1945, cité par Roger Vétillard, op. cit.

[53] Salhi-Mohand Chérif, Fraternité, 19 décembre 1945 (article signé C. Salhi).

[54] « La question algérienne », Cahiers du Communisme, août 1946.

[55] « Alerte au fascisme en Algérie », Le Populaire, 28 juin 1946, cité par Yves Benot, Massacres coloniaux, 1944-1950 : la IV è République et la mise au pas des colonies, Paris, La Découverte, 1994.

[56] M. Boussouf, 15 décembre 1946, cité par Radouane Ainad Tabet, op. cit.

[57] MTLD, Le problème algérien. Atteintes aux droits de l’Homme, Brochure n° 3, Violation des libertés individuelles, Alger, décembre 1951.

[58] L’Algérie libre, 7 mai 1954.

[59] « Pourquoi nous employons la violence », Discours prononcé à la Conférence d’Accra, avril 1960, publié en annexe d’une nouvelle édition de L’An V de la Révolution algérienne, Paris, La Découverte, 2001.

[60] Boukhalfa Amazit, « Ils ont appelé ça de “la légitime défense“ », El Watan, 8 mai 2005.

[61] M. Mazari, Le Quotidien d’Oran, 9 mai 2005.

[62] Yasmina Ghaouthi, La Nouvelle République, Alger, 6 mai 2005.

[63] MTLD, Le génocide de mai 1945, Brochure ; cité par Radouane Ainad Tabet, op. cit.

[64] 8 mai 2005.

[65] Colonel Adolphe Gouta, « Le fanatisme » Historia magazine, octobre 1971.

[66] « Sétif-Guelma 1945, une désinformation historico-médiatique », La Voix du Combattant, mai 2005, cité par Roger Vétillard, op. cit.

[67] Op. cit.

[68] Histoire de l’Algérie contemporaine, Vol. II, De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris PUF, 1979.

[69] Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002.

[70] Roger Vétillard, op. cit.

[71] Op. cit.

[72] Op. cit.

[73] Op. cit.

[74] Jean-Pierre Peyroulou, art. cité.

[75] Charles-Robert Ageron, art. cité.

[76] Aujourd’hui Bejaïa.

[77] On aura reconnu la dénonciation de Ferhat Abbas, alors en prison.

[78] Cité par Colonel Gouta, art. cité.

[79] Notre ( ?) Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. La valise… ou le cercueil ! , Bruxelles, Ed. de Chabassol.

[80] Voir cette entrée.

[81] Cité par Radouane Ainad Tabet, op. cit.

[82] Paris, Plon, Coll. Tribune Libre.

[83] Texte souvent cité sans précision de source. D’après le colonel Gouta (art. cité), il figura dans un rapport aux autorités françaises (archives de la famille Duval).

[84] Discours prononcé à l’Université de Sétif, Service de l’Ambassade de France en Algérie ; presse française, fin avril-début mai

[85] Interview à El Watan, 8 mai 2005.

[86] Dépêche AFP, cité par le site Internet ldh-toulon.net (devenu histoirecoloniale.net).

[87] Presse française, 21 décembre.

Bibliographie

* Radouane Ainad Tabet, Le 8 mai 1945 en Algérie, Alger, Office des Publications Universitaires, s.d.

* Francine Dessaigne, La paix pour dix ans (Sétif, Guelma, mai 1945), Calvisson, Ed. Jacques Gandini, 1990

* Charles-Robert Ageron, « Mai 1945 en Algérie. Enjeu de mémoire et histoire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, Vol. 39, n° 39-40, 1995 (Persée)

* Boucif Mekhaled, Chroniques d’un massacre – 8 mai 1945 – Sétif, Guelma, Kherrata, Paris, Au nom de la mémoire/ Syros, 1995

* Annie Rey-Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940-1945. De Mers-el-Kébir aux massacres du nord-Constantinois, Paris, La Découverte, Coll. Textes à l’appui, 2002

* Marcel Reggui, Les massacres de Guelma. Algérie,mai 1945 : une enquête inédite sur la furie des milices coloniales, Paris, La Découverte, 2006

* Boucif Mekhaled, « La répression de mai 1945 dans le Constantinois », Colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007

* Alain Ruscio, « Les communistes et les massacres du Constantinois (mai-juin 1945) », Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, Presses de Sciences Po, n° 94, avril-juin 2007

* Roger Vétillard, Sétif, mai 1945. Massacres en Algérie, Versailles, Éd. de Paris, 2008

* Jean-Pierre Peyroulou, Guelma, 8 mai 1945. Une subversion française dans l’Algérie coloniale, Paris, La Découverte, 2009

* même auteur, « Les massacres du Nord-Constantinois de 1945, un événement polymorphe », in Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour & Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Paris, La Découverte, Alger, Barzakh, 2012

Filmographie

* Mehdi Lallaoui, Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945, 1997

* Mariem Hamidat, L’autre 8 mai 1945, 2007.

* Rachid Bouchareb, Hors-la-loi, 2010.