Thomas Deltombe est notamment l’auteur ou le co-auteur de Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique, 1948-1971 (2011), La guerre du Cameroun. L’invention de la Françafrique (2016), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (2021) et L’Afrique d’abord ! Quand François Mitterrand voulait sauver l’Empire français (2024). Nous publions ici la traduction d’un entretien avec lui originellement publié sous le titre « The Secret War » par la revue britannique New Left Review. Thomas Deltombe y revient sur ses travaux, notamment sur la guerre du Cameroun, longtemps occultée, et analyse la politique mémorielle de l’actuel président français à l’égard des anciennes colonies africaines de la France. Une politique qu’il qualifie de « memory washing ».

[Cet entretien a été réalisé avant les élections présidentielles camerounaises du 12 octobre 2025 et la très grave crise post-électorale que connaît toujours le Cameroun à ce jour]

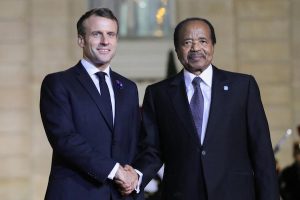

Emmanuel Macron et Paul Biya

Pour commencer, pourriez-vous retracer votre propre parcours : comment en êtes-vous venu à vous intéresser au Cameroun et à son histoire coloniale et postcoloniale ?

Mes recherches sur l’histoire coloniale, et plus précisément sur ce qu’on appelle la « décolonisation », trouvent leur origine dans mon premier livre, publié il y a tout juste vingt ans et qui portait sur l’islamophobie en France. Cherchant à comprendre les origines et les mutations du racisme contemporain, je me suis intéressé au passé colonial de la France. J’ai alors pris conscience que ce qu’on m’en avait appris jusque-là était truffé de mythes et de non-dits.

L’un des mythes les plus prégnants veut que les colonies françaises d’Afrique subsaharienne se seraient décolonisées de façon pacifique et en bonne entente avec la métropole. Une distinction est ainsi opérée entre l’Afrique dite « noire » et l’Afrique du Nord, singulièrement l’Algérie, dont l’indépendance a été obtenue dans le fracas et la violence.

Ce mythe prospère depuis des décennies sur l’occultation des combats très durs – mais rarement victorieux – qu’ont dû mener les militants indépendantistes d’Afrique subsaharienne. Ce qu’on appelle aujourd’hui la « guerre du Cameroun » est l’exemple emblématique de ces combats oubliés. C’est pour cette raison qu’il m’a particulièrement intéressé.

Quand j’ai commencé à travailler sur cette histoire, au milieu des années 2000, avec le journaliste Manuel Domergue et l’historien Jacob Tatsitsa, je me suis aperçu que ce conflit n’avait laissé que peu de traces dans l’historiographie conventionnelle. Celle-ci évoquait, en note de bas de page, quelques « troubles » ayant fait quelques centaines de morts. Cherchant à briser le silence qui pesait sur cette période, certains militants, notamment camerounais, parlaient à l’inverse d’un « génocide » ayant fait des centaines de milliers de victimes.

Confrontés à ces récits diamétralement divergents, nous avons donc décidé de tout poser à plat afin de comprendre ce qui s’était réellement passé au Cameroun dans les années 1950-1960. Nous nous sommes plongés dans les écrits existants, peu connus ou oubliés, émanant de militants, de journalistes et d’universitaires. Ces travaux sont évidemment intéressants mais relativement anciens (comme ceux de Mongo Beti ou d’Abel Eyinga) ou centrés sur les toutes premières étapes du conflit (ceux de Richard Joseph ou Achille Mbembe par exemple). Seuls quelques chercheurs – comme l’historienne américaine Meredith Terretta – et une poignée de documentaristes travaillaient alors sur ce conflit méconnu.

Notre ambition était de comprendre l’ensemble de la séquence historique, depuis la naissance en 1948 du mouvement indépendantiste, porté par l’Union des populations du Cameroun (UPC), jusqu’à l’assassinat de son dernier grand leader, Ernest Ouandié, en 1971. Nous avons donc travaillé, pendant cinq années, en France et au Cameroun, ainsi qu’en Grande-Bretagne, au Pays-Bas et en Suisse, pour collecter toutes les archives disponibles et recueillir le maximum de témoignages.

Notre conclusion, exposée dans le livre Kamerun ! (2011), est que la France a bien mené une « guerre » au Cameroun dans les années 1950 et 1960. Ce que nous réaffirmons en titre dans un second livre, qui synthétise et complète le précédent : La Guerre du Cameroun (2016). Cette notion de « guerre » est importante car elle n’a jamais été vraiment employée par les chercheurs qui nous ont précédés, ou de façon simplement incidente.

C’est l’étude des techniques utilisées par les autorités françaises qui nous a amenés à cette conclusion. Constatant que la France avait, dès 1955, appliqué au Cameroun les mêmes méthodes qu’en Algérie – ce que les analystes qualifient aujourd’hui de doctrine de guerre révolutionnaire –, nous avons estimé qu’il n’y avait pas de raison de parler de « guerre » dans un cas et pas dans l’autre. S’il y a eu une guerre en Algérie, alors il y a eu une guerre au Cameroun.

Comment expliquer la différence entre la manière dont les deux conflits sont aujourd’hui commémorés en France, tant dans la littérature historique que plus largement ?

La première différence est une différence d’échelle : le Cameroun comptait beaucoup moins d’habitants que l’Algérie. La deuxième concerne le statut : le Cameroun n’était pas, contrairement à cette dernière, une colonie de peuplement mais un territoire sous tutelle de l’ONU. Troisième différence : l’issue de ces deux conflits est diamétralement divergente. Alors que ce sont les indépendantistes qui l’ont emporté en Algérie, c’est le pouvoir colonial qui a gagné la guerre au Cameroun. Les deux États ont obtenu une « indépendance », mais ces indépendances sont de natures très différentes.

Autre dissemblance : les bornes chronologiques de ces conflits. La guerre d’Algérie a un début et une fin assez clairement marqués : elle commence avec l’insurrection du 1er novembre 1954 et se termine avec les accords d’Évian le 19 mars 1962. S’agissant du Cameroun, les choses sont beaucoup moins nettes. L’administration coloniale fait graduellement monter la pression sur l’UPC, ce qui incite cette dernière à envisager puis à mettre en œuvre une stratégie de résistance armée vers 1955-1956. Le conflit, très dur au moment de l’indépendance octroyée en 1960, se prolonge, en s’étiolant progressivement, jusqu’à l’orée des années 1970. On a donc affaire à une guerre, mais à une guerre non déclarée n’ayant officiellement ni début ni fin.

La question du silence est une autre différence majeure entre l’Algérie et le Cameroun : alors que la guerre d’Algérie a fait énormément de bruit, la guerre du Cameroun s’est déroulée dans le secret. Pour le comprendre, il faut se pencher sur le statut juridique particulier du Cameroun. Après la colonisation allemande, qui a pris fin avec la Première Guerre mondiale, ce territoire a été placé sous tutelle internationale – comme la Palestine, le Togo, le Rwanda, etc. – et confié en gestion à la France, pour la majeure partie, et à la Royaume-Uni, pour le reste. Ces deux puissances administrantes, comme on les appelait, se sont engagées, après la Grande Guerre et après la Seconde Guerre mondiale, à respecter un certain nombre de règles de conduite et à reconnaître un certain nombre de droits aux populations locales. Selon la charte des Nations unies de 1945 et les accords de tutelle de 1946, elles avaient certes pour mission de faire respecter l’« ordre intérieur », mais elles devaient également y garantir la « pleine liberté de pensée » et donner aux Camerounais « la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance »[1]. C’est parce que la France contrevenait à ses engagements internationaux qu’elle a mené cette guerre en secret.

Le silence est une donnée centrale dans cette guerre…

« Il faut faire régner le silence », exigeait le chef de l’administration coloniale au Cameroun en 1958. Une exigence d’autant plus impérieuse que la France menait au même moment une autre guerre, en Algérie, qui faisait grand bruit en métropole et attirait l’opprobre international sur la prétendue « patrie des droits de l’homme ». Le silence s’est prolongé après l’indépendance du Cameroun, confiée aux auxiliaires de la France le 1er janvier 1960. Les dirigeants français ayant installé de force un « régime ami » à Yaoundé, ils n’avaient aucun intérêt à médiatiser les opérations militaires qui se poursuivaient dans un pays devenu théoriquement « indépendant ». Pareille publicité aurait souligné l’illégitimité du régime néocolonial. Le silence s’est ensuite installé dans la durée à mesure que le nouveau régime mutait en féroce dictature, sous la houlette du président Ahmadou Ahidjo et toujours avec l’appui de la France. Jusqu’au début des années 1980, la simple évocation des « troubles » qui ont émaillé la période dite de « décolonisation » vous exposait à une arrestation par la police politique et à une possible disparition dans quelque sinistre « camp d’internement administratif ».

Le gouvernement français a évidemment activement participé à cette politique d’occultation. Ainsi, lorsqu’en 1972 Mongo Beti a publié aux éditions Maspero son livre Main basse sur le Cameroun, premier ouvrage analysant les dessous honteux de la « décolonisation » du Cameroun, le gouvernement français l’a immédiatement fait interdire et saisir. Le temps passant et la censure perdurant, les faits se sont évaporés ou ont été manipulés au profit des vainqueurs. Les véritables indépendantistes ont été dépeints en « terroristes » et Ahidjo était présenté comme le « père de la Nation » et comme un fervent « démocrate ». Une fable que la presse française a docilement validée.

Si on veut comprendre le silence qui s’est installé autour des « événements » camerounais, il faut à mon avis ajouter un autre facteur explicatif. Ce facteur, c’est l’incroyable désintérêt – j’allais dire l’incroyable mépris – des élites françaises pour ce qui se passe au sud du Sahara. Si l’Afrique du Nord, l’Algérie en particulier, passionne pas mal de gens, l’Afrique subsaharienne n’attire pas du tout la même attention. Le racisme colonial, qui hiérarchise depuis des décennies les « Blancs », les « Arabes » et les « Noirs », se perpétue jusqu’à aujourd’hui : ce qui touche les « Blancs » est évidemment très important, ce qui affecte les « Arabes » mérite une certaine attention, ce qui concerne les « Noirs » n’a apparemment aucun intérêt. Ce n’est pas un trait spécifiquement français, mais cette hiérarchisation raciale – aujourd’hui implicite – reste extrêmement prégnante dans les médias hexagonaux.

En 2023, Emmanuel Macron a confié à Karine Ramondy la présidence d’une commission de recherche sur la guerre du Cameroun – l’une d’une série d’initiatives présidentielles visant à revisiter la relation de la France avec son passé colonial. Selon vous, quelle est la contribution de ce rapport ?

Emmanuel Macron a mis les questions mémorielles au cœur de son agenda politique et diplomatique. Avant même son élection en 2017, il avait fait sensation en déclarant à la télévision algérienne que la colonisation était un « crime contre l’humanité », qui appelait des « excuses » de la part de la France. Cette déclaration fracassante avait à mon avis comme principal objectif de démontrer son courage personnel et la nouveauté de sa politique. À peine quarantenaire à l’époque, il mettait en avant sa jeunesse et sa capacité à « briser les tabous » pour marquer sa différence avec les autres prétendants à la présidence de la République. Les commentateurs rappelaient sans cesse qu’il avait collaboré quelques années plus tôt avec Paul Ricoeur dans le cadre d’un livre portant précisément sur les questions mémorielles. Bref, le candidat Macron – qui prétendait transcender le clivage gauche-droite – promettait de la « disruption » dans ce domaine comme dans les autres.

Une fois élu, il a mis beaucoup d’eau dans son vin. Il a tenté, dans la continuité avec ses prédécesseurs, de faire des questions mémorielles une arme de pacification symbolique, dans une société française décrite comme menacée par des ravageuses « guerres des mémoires » (opposant les descendants des colons, des harkis, des nationalistes africains, des juifs, des afrodescendants, etc.). Il a en parallèle cherché à faire de cette thématique un instrument de soft power en direction du continent africain, où l’impérialisme français est de plus en plus ouvertement contesté. Dans les deux cas, en politique intérieure comme en politique étrangère, le mot d’ordre est celui de la « réconciliation ». L’hôte de l’Élysée cherche, à travers quelques opérations de communication mémorielle, à « réconcilier » la France avec elle-même et avec ses partenaires africains.

C’est dans le cadre de ce que je qualifie de « memory washing » qu’il faut comprendre le recrutement par l’Élysée d’une série d’historiens médiatiques. Les plus emblématiques sont sans doute Benjamin Stora et Pascal Blanchard. Le premier, spécialiste de l’histoire des relations franco-algériennes, a rédigé à la demande de Macron un rapport sur le sujet au lendemain des grandes manifestations contre les violences policières du printemps 2020. Le second, qui dirige une agence de communication mémorielle et qui travaille depuis des années pour des groupes industriels, a établi « sous le haut patronage du président » un catalogue listant les personnalités historiques « issues de la diversité » qui mériteraient d’être mieux valorisés dans l’espace public. L’objectif avoué était dans les deux cas de distribuer quelques gages symboliques aux descendants de colonisé.e.s, des deux côtés de la Méditerranée.

C’est également dans le cadre de cette communication mémorielle que se situent les différentes « commissions d’historiens » mises en place par la présidence de la République depuis 2017. La plus connue est sans doute celle, présidée par l’historien Vincent Duclert, portant sur le rôle de la France pendant le génocide du Rwanda. Cette commission, qui a rendu son rapport en mars 2021, confirme sans surprise que la France porte « une responsabilité lourde et accablante » dans le génocide des Tutsi. Mais elle a surtout permis de débloquer les relations franco-rwandaises après un quart de siècle de tension. Depuis lors, la France investit massivement dans le pays de Paul Kagame et l’armée rwandaise protège les installations gazières de Total au Mozambique. Comme l’explique l’excellent historien américain Nathaniel Powell : « Le rapport Duclert a servi de couverture au rapprochement de la France avec la dictature brutale et agressive de Kigali. »

Assez rapidement, l’Élysée s’est rendu compte qu’il serait utile d’impliquer quelques Africains dans ces opérations mémorielles. C’est pour cette raison que Macron s’est rapproché de l’historien camerounais Achille Mbembe au début de l’année 2021. Et c’est pour cette raison qu’a émergé l’idée de mettre sur pied des « commissions mixtes » qui ne seraient pas seulement composées de chercheurs français mais également de ressortissants africains.

La première commission de ce type est celle qui a travaillé en 2023-2024 sur la guerre du Cameroun, sous la direction conjointe de l’historienne française Karine Ramondy et du chanteur camerounais Blick Bassy. Cette commission a rendu son rapport en janvier 2025 successivement à Emmanuel Macron et au président camerounais Paul Biya. Une autre commission du même genre a été créée sur les relations franco-algériennes, mais elle s’est rapidement enlisée en raison de la détérioration des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Ce qui n’a pas empêché Macron d’annoncer au printemps dernier la création d’une « commission mixte » sur l’histoire franco-malgache et d’une autre sur les relations franco-haïtiennes.

Ce qu’il faut bien garder en tête, c’est que la vocation de ces commissions est moins scientifique que politique, diplomatique et communicationnelle. Jusqu’ici ces commissions n’ont pas apporté de connaissances décisives sur les sujets qui leur ont été assignés : elles confirment, chacune dans leur domaine, ce que les spécialistes savent depuis longtemps. En revanche, elles fournissent à la présidence de la République un vivier d’« experts » qui ne peuvent plus faire autrement, une fois qu’ils ont accepté de collaborer avec elle, que d’accompagner médiatiquement, en les crédibilisant par leur caution scientifique, les opérations mémorielles dans lesquelles ils ont été embarqués.

Cela va même plus loin : misant habilement sur l’esprit corporatiste des universitaires français, et sur la peur qu’inspire le pouvoir politique dans un milieu de plus en plus précarisé et fragilisé, l’Élysée a réussi à tuer dans l’œuf les potentielles contestations sur sa politique mémorielle. Je constate en tout cas que les historiens qui se sont mis à son service sont très rarement critiqués dans les cercles académiques, en tout cas publiquement. Ils sont au contraire invités dans quantité de séminaires et autres conférences où la question ne leur est jamais posée de savoir si leur rôle est vraiment de travailler pour l’Élysée et de serrer la main des autocrates africains « amis de la France ».

Quel est au fond l’objectif de la « politique mémorielle » d’Emmanuel Macron en direction de l’Afrique ?

L’Élysée cherche, à travers les questions mémorielles, à faire taire les contestations émanant des Africains et les Afrodescendants. Paul Max Morin et Sébastien Ledoux montrent cela très bien dans leur livre sur la politique algérienne de Macron. Et leurs conclusions s’appliquent parfaitement à sa politique subsaharienne : le président français espère par quelques « gestes » symboliques calmer la contestation antifrançaise qui prend de l’ampleur au sud du Sahara et contrecarrer les « manipulations mémorielles » auxquelles se prêtent – selon son expression – les puissances concurrentes (notamment la Russie).

De ce point de vue, Macron perpétue une vieille tradition coloniale et néocoloniale : il incorpore une partie de la critique adressée à la France pour mieux anesthésier la contestation anti-impérialiste. Son réformisme prolonge celui de beaucoup de ses prédécesseurs qui, comme lui, ont cherché par quelques innovations de façade à perpétuer en Afrique la fameuse « présence française » dont parlait François Mitterrand dans les années 1950.

Le parallélisme avec Mitterrand, sur lequel porte mon dernier travail de recherche, saute d’ailleurs aux yeux. Ce dernier, qui fut au début de sa carrière, dans les années 1950, ministre de la France d’Outre-Mer (c’est-à-dire ministre des colonies d’Afrique subsaharienne) puis ministre de l’Intérieur (chargé de l’Algérie), a été un des principaux théoriciens du néocolonialisme. Il a dès cette époque élaboré une stratégie visant à contrer par une politique réformiste les mouvements de contestation radicaux. Il faut, écrivait il, procéder à quelques concessions mineures et s’allier avec la frange modérée des élites locales, la plus susceptible d’accepter la « main tendue » des autorités coloniales, pour mieux conserver ce qui peut l’être des intérêts français sur le continent africain.

Macron s’inscrit dans cette longue tradition néocoloniale. Le « plan de reconquête » qu’il évoquait lors de sa visite officielle en Afrique du Sud en mai 2021 ressemble beaucoup, en tout cas, à celui qu’avait imaginé Mitterrand soixante-dix ans plus tôt : s’appuyer sur des entrepreneurs, des intellectuels et des artistes africains pour contrecarrer les mouvements qui réclament une rupture franche avec l’ex-puissance coloniale (et qualifiés de ce fait d’« antifrançais »). Tel est le projet qui se cache derrière les couplets vantant la « réconciliation » franco-africaine et les sempiternels slogans célébrant « notre histoire commune ».

C’est pour prolonger cette prétendue « histoire commune », imposée sans leur consentement aux descendants de colonisés, et parce que « la France a tant à faire sur le continent », qu’il faut d’urgence « faire sauter les blocages du passé », expliquait Emmanuel Macron lors de visite officielle à Yaoundé en juillet 2022. « Si on sait prendre ce chemin, justifiait-il, nous pouvons faire, y compris de ces malentendus, une chance. Une chance pour la France, évidemment, parce que je crois qu’il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d’amour. »

La suite du discours, tout entière consacrée aux intérêts économiques de la France au Cameroun et aux rivalités internationales autour des ressources africaines, donne une idée assez précise de ce qui motive cette puissante relation : les « blocages du passé » empêchent la perpétuation des intérêts économiques et géostratégiques de la France en Afrique.

N’y a-t-il pas tout de même eu un changement dans le discours officiel ? Après tout, Macron a reconnu pour la première fois que la République avait mené une guerre au Cameroun.

Si l’on suit le storytelling de l’Élysée, repris par la presse française, le savant a précédé le politique : une commission d’historiens a établi qu’il y avait une guerre au Cameroun, ce qui a incité le président de la République à reconnaître la responsabilité de la France dans ce conflit.

En réalité, les choses se sont passées dans l’autre sens : le président, souhaitant « faire sauter les blocages du passé » pour les raisons que je viens d’évoquer, a coopté des historiens pour accompagner cette opération de soft power mémoriel. Je le sais de première main puisque j’ai moi-même été sollicité par l’Élysée quelques jours avant le voyage de Macron à Yaoundé fin juillet 2022. On me proposait d’« interpeler publiquement » le chef de l’État sur la guerre du Cameroun afin qu’il puisse annoncer la mise en place d’une commission. J’ai évidemment refusé cette curieuse proposition. Dans tous les cas, Macron n’avait aucun doute sur la réalité de cette guerre. « C’est clair qu’il y a eu des exactions, une guerre et des martyrs », a-t-il publiquement expliqué au cours de cette même visite. « De nombreux travaux existent déjà et nul ne conteste désormais l’essentiel des faits », confirmait Achille Mbembe, qui accompagnait Macron lors de ce déplacement et qui est un des discrets initiateurs de cette commission.

Cela ne veut pas dire, évidemment, que le travail des historiens de cette commission soit nul et sans intérêt. Il fourmille de détails très intéressants pour les spécialistes et aborde des sujets encore peu explorés (par exemple le rôle de l’appareil judiciaire dans le Cameroun de la fin des années 1950). Mais bien des sujets importants demeurent dans l’angle mort, et singulièrement la question des intérêts français : les intérêts économiques de la France au Cameroun ne sont pas abordés par la commission et les objectifs géostratégiques du conflit – à savoir la mise en place d’un système néocolonial – sont habilement contournés. Il s’agissait de ne pas froisser les caciques du régime camerounais actuel, héritier direct de celui qui a été mis en place pendant la guerre.

Il est par ailleurs étonnant que la commission n’ait pas réussi à donner de précision sur le bilan humain du conflit. Reprenant les chiffres évoqués par ceux qui les ont précédés, les membres de la commission se contentent de confirmer que cette guerre a fait « des dizaines de milliers de morts ». Compte tenu des importants moyens financiers dont ils disposaient, on aurait pu espérer qu’ils entreprennent une étude démographique susceptible d’éclairer ce point sensible.

Autre question sensible mise sous le tapis : la qualification juridique des crimes commis par la France (torture, villages incendiés, déportation de population, etc.). Crime de guerre ? Crime contre l’humanité ? Crime de génocide, comme certains l’ont affirmé ? La commission, au lieu d’interroger des juristes capables d’éclairer ce débat, balaye la question en affirmant que ce n’est pas le rôle des historiens de qualifier juridiquement les crimes du passé. Je peux partager cette opinion mais pourquoi, alors, quand il a été interrogé en juin 2025 sur la nature juridique des crimes commis par l’armée israélienne à Gaza, le président Macron a-t-il affirmé que ce serait aux historiens de se prononcer sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’un « génocide » ? Si les politiques et les historiens se renvoient la balle, à quel moment rendra-t-on justice aux victimes des crimes coloniaux ?

Macron a bien publié sa propre déclaration sur le Cameroun sous la forme d’une lettre, n’est-ce pas ?

Cette lettre est assez incroyable. Au-delà même de son contenu, la méthode et la procédure ont quelque chose de stupéfiant. D’abord, cette lettre a été adressée à Paul Biya, qui est l’héritier du régime de terreur installé par la France pendant la guerre. Pourquoi ne pas l’avoir adressé au peuple camerounais, qui est la vraie victime de cette guerre et qui subit le régime autocratique de Biya depuis… 1982 ? Ce choix est sidérant d’un point de vue symbolique !

Ensuite ce courrier, présenté partout comme une reconnaissance « officielle », n’a en réalité jamais été publié… sur un site officiel. Il n’est mentionné nulle part, ni sur le site de l’Élysée ni sur les comptes gouvernementaux sur les réseaux sociaux. Il a seulement partiellement « fuité » dans la presse au milieu du mois d’août 2025, alors que la plupart des Français, à commencer par les journalistes, étaient en vacances. À noter que cette fuite calculée est intervenue au moment même où l’on apprenait, au Cameroun, l’exclusion de Maurice Kamto, le principal opposant de Paul Biya, de la course à l’élection présidentielle [du 12 octobre 2025]. C’est n’est donc, au mieux, qu’une reconnaissance officieuse – si tant est que cela puisse exister… Il s’agit d’une reconnaissance en trompe-l’œil, piteuse, qui vient de surcroît alimenter la propagande électorale de Paul Biya.

Sur le fond, on peut reprendre la lettre de Macron ligne à ligne pour montrer ce qu’elle a de scandaleux. S’il parle bien de « guerre », comme il l’avait déjà fait en 2022, il n’est plus questions d’« exactions » et encore moins – évidemment – de « crimes » (de guerre, contre l’humanité, etc.). On parle maintenant, dans un bel euphémisme, de « violences répressives de nature multiple ». Macron cite le nom de quatre insurgés nationalistes tués par la France, oubliant du même coup que cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts. Et il s’enfonce même dans le déni s’agissant de Félix Moumié, président de l’UPC empoisonné à Genève en octobre 1960 par un agent des services secrets français, alors même que plusieurs hauts dignitaires français ont depuis longtemps reconnu la responsabilité de Paris dans cet assassinat.

Un autre aspect intéressant de cette lettre, c’est qu’elle n’évoque que la période dite de « décolonisation ». C’était également le cas du rapport de la commission d’historiens qui n’était mandatée que pour travailler sur la période 1945-1971. Ce faisant le contentieux historique franco-camerounais est circonscrit à cette seule période, ce qui permet d’évacuer bien des questions importantes : les crimes perpétrés par la France jusqu’en 1945 (période marquée par des pillages insensés et un usage massif du travail forcé) ; et le soutien indéfectible de la France au régime autocratique et répressif qui se perpétue au Cameroun depuis des décennies (période marquée également par le pillage massif des ressources camerounaises au profit, notamment, de quelques multinationales françaises : Total, Bolloré, etc.).

Bref, cette lettre, qui ne présente pourtant aucune excuse et n’évoque pas la moindre réparation, est décrite dans la presse comme un « tournant mémoriel majeur » (selon l’expression du serviable Pascal Blanchard). De mon point de vue, elle ressemble plutôt à une plaisanterie. Et à une plaisanterie de mauvais goût au regard de la gravité et de l’ampleur des faits évoqués.

Au Cameroun, la parole sur la guerre a longtemps été réprimée sous le régime de Biya. Pourtant, les massacres, les villages incendiés et les assassinats politiques ont laissé de profondes cicatrices. Comment cette mémoire circule-t-elle aujourd’hui au sein de la société camerounaise ? Avez-vous une idée de la manière dont le rapport de la commission Ramondy y a été accueilli ?

Je ne suis pas le mieux placé pour décrire la façon dont les Camerounais perçoivent les opérations mémorielles d’Emmanuel Macron. Ce que tout cela m’évoque, et je reviens ici sur la question des bornes chronologiques du conflit, ce sont les témoignages des Camerounais qui nous disaient quand nous les interrogions sur cette période que « la guerre n’est pas terminée ». Cette expression, récurrente, nous a beaucoup fait réfléchir, Manuel [Domergue], Jacob [Tatsitsa] et moi. Car cette guerre sans fin, qui s’est en effet perpétuée à basse intensité depuis des décennies, pourrait très bien ressurgir au Cameroun. Autrement dit, cette guerre n’est pas qu’un fait historique. C’est un fait brûlant d’actualité.

C’est d’ailleurs sur ce point que Macron se trompe. Avec ses commissions et autres dispositifs mémoriels, il essaie de rejeter dans le passé des phénomènes historiques qui ne sont, en réalité, pas clôturés. Sa grande idée, je l’ai dit, c’est de « lever les blocages du passé » afin de pouvoir exiger de ses interlocuteurs africains qu’ils « tournent la page ». Il s’agit en fait d’une entreprise d’auto-absolution : maintenant que nous avons « reconnu » nos crimes, cessons de ressasser le « passé » ! Sauf qu’il est difficile d’écrire une « nouvelle page d’histoire » quand on emprunte un logiciel politique directement issu du néocolonialisme mitterrandien et qu’on soutient les vieux dictateurs pro-français de la Françafrique.

Les récents revers de la France au Sahel – les retraits du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que le démantèlement progressif de l’opération Barkhane – semblent marquer la fin d’un cycle d’activité militaire et politique. Dans ce contexte, la « Françafrique » constitue-t-elle encore une grille de lecture utile pour comprendre les relations franco-africaines actuelles, ou doit-on la considérer comme une catégorie désormais dépassée ?

Dans le livre que j’ai codirigé sur l’histoire de la Françafrique, nous définissons cette dernière comme un système néocolonial extrêmement souple. De fait, alors qu’on annonce sa mort depuis près de quarante ans, le néocolonialisme français a toujours su s’adapter aux grands bouleversements du monde : la chute du mur de Berlin, la « guerre contre le terrorisme », la montée en puissance de la Chine, etc.

Alors que les responsables politiques promettent à chaque élection la « rupture » avec ce passé néocolonial, ils font exactement l’inverse une fois élus : il tente de réformer le système pour mieux le faire durer. C’est que qu’avait théorisé Mitterrand à l’époque de la « décolonisation », dès les années 1950. Et c’est cette même logique qu’on retrouve depuis le milieu des années 2000. Macron, je l’ai dit, s’inscrit dans cette longue tradition : réformer la Françafrique pour la faire perdurer.

Mais, confronté à une hostilité particulièrement forte en Afrique, du fait de la conjoncture historique et de sa propre arrogance, il n’a pas réussi aussi bien qu’il l’aurait souhaité. Sa politique africaine, comme le reste de sa politique, intérieure et étrangère, est un échec. La France est conspuée un peu partout et d’anciens bastions du « pré carré » africain de la France se sont retournés contre l’ancien tuteur (à commencer par le Mali, le Niger, le Burkina Faso et, dans une certaine mesure, le Sénégal). Reste que, sous les changements, parfois radicaux, qui se sont opérés ces dernières années et qui ont monopolisé l’attention, il y a aussi des continuités. Certains régimes restent tout à fait fidèles à la France, à l’instar de ceux de Côte d’Ivoire, du Bénin, de la République du Congo. Et certains mécanismes, à l’image de la coopération sécuritaire ou du franc CFA, restent bien en place.

Le Cameroun, qui n’a connu que deux présidents depuis 1960, est un bel exemple de cette continuité. Certes, Macron préférerait avoir au Cameroun un homologue plus jeune, plus « cool », plus business-friendly. Mais il continue, bon gré mal gré, de soutenir le régime Biya. Il n’a pas suspendu la coopération sécuritaire avec le Cameroun, alors même qu’une guerre se déroulait dans la partie anglophone du pays (6 500 morts et 700 000 déplacés depuis 2017). Et il a, dans le cadre de cette coopération, envoyé le grand patron de la gendarmerie française en visite au Cameroun en juin 2025, ce qui suscite quelques interrogations alors que le régime de Yaoundé cherche par tous les moyens à verrouiller la future élection présidentielle. Cette visite a en tout cas marqué « une nouvelle étape dans le renforcement des relations sécuritaires entre les deux États », assure le mensuel Jeune Afrique.

L’érosion de l’influence française en Afrique a ouvert la voie à d’autres puissances : la Russie, que vous avez mentionnée plus tôt ; la Chine, omniprésente à travers les prêts et les infrastructures ; la Turquie, dont l’influence diplomatique et militaire ne cesse de croître ; les Émirats arabes unis, qui cherchent à étendre leur présence par l’investissement et des partenariats sécuritaires. Comment faut-il comprendre cette nouvelle configuration multipolaire ? S’agit-il d’une opportunité pour les sociétés africaines, capables de jouer sur la concurrence entre puissances, ou simplement d’un déplacement de la dépendance ?

Ce n’est évidemment pas à moi de dire avec qui les Africains devraient travailler. Ce qui m’intéresse, c’est d’analyser les discours officiels et médiatiques français. Et je constate que la période actuelle a bien des similitudes avec les années 1950. À l’époque, la France, attachée à son empire africain, regardait avec beaucoup de fébrilité les revendications populaires africaines et la compétition impériale des puissances concurrentes (États-Unis, Royaume Uni, Union soviétique, etc.). Il est frappant de constater que l’angoisse de la « perte », omniprésente chez les commentateurs dans les années 1950, reste bien vivace. On ne compte plus les articles de presse ou les émissions de télévision qui s’inquiètent de voir la France « perdre l’Afrique ». « Ne perdons pas l’Afrique ! », « La France est-elle en train de perdre l’Afrique ? », « Comment Emmanuel Macron a perdu l’Afrique », etc. Un vocabulaire révélateur… soixante-cinq ans après les indépendances !

Le corollaire de cette angoisse (post)coloniale est l’idée que les Africains, incapables de choisir souverainement leur destin, sont condamnés à vivre sous tutelle : s’ils ne veulent plus de la tutelle française, ils vivront sous la férule de Moscou ou de Pékin. Sous-entendu : la France ne s’est peut-être pas toujours comportée de façon irréprochable en Afrique, mais la situation serait bien pire pour les Africains sous la domination de régimes aussi peu recommandables que ceux de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping. À supposer que cela soit vrai, je ne suis pas sûr que les Français soient les mieux fondés à administrer ce genre de leçon.

L’accès aux archives demeure un enjeu décisif pour l’histoire de la guerre du Cameroun, comme pour d’autres conflits coloniaux. En France, les annonces officielles « d’ouverture » s’accompagnent souvent de restrictions qui, sous couvert de protection de la vie privée ou de la sécurité nationale, maintiennent en réalité le secret. Du côté camerounais, l’accès est également extrêmement limité, tant pour la période coloniale que pour les décennies qui ont suivi. Comment percevez-vous ces difficultés ?

Le sujet des archives pose plusieurs questions. Une des moins débattues mais peut-être des plus importantes est celle de leur conservation. Au Cameroun, les archives sont bien souvent laissées à l’abandon, pourrissant depuis des décennies dans des lieux humides et mal ventilés. Un autre sujet est celui de la disponibilité : globalement, beaucoup d’archives liées à la guerre du Cameroun sont ouvertes. Avec Jacob [Tatsitsa] et Manuel [Domergue], nous avons pu consulter des milliers de documents, en France et au Cameroun, qui nous ont permis, je crois, d’établir une histoire assez précise de ce conflit. La commission initiée par Macron a eu accès à des documents supplémentaires, notamment les archives du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), mais n’a pas pu consulter les Archives nationales à Yaoundé, auxquelles nous avons eu accès quelques années plus tôt, parce qu’elles étaient officiellement en réfection. D’autres fonds d’archives restent inaccessibles, à l’exemple des fonds du Service de coopération technique de police (SCTIP), en France, ou du fichier central de la police et de gendarmerie, au Cameroun.

Tous les chercheurs travaillant sur les questions coloniales savent qu’il y a aussi une grande asymétrie, et une grande injustice, dans ce domaine : les ressortissants des ex-puissances impériales ont un accès beaucoup plus aisé aux ressources archivistiques que les autres. C’est pour cette raison que nous réclamons depuis des années que les archives ayant trait à l’histoire des relations franco-camerounaises soient intégralement numérisées et mises en ligne. La commission Ramondy-Bassy recommandait de son côté qu’un « disque dur » contenant les documents qu’elle a pu consulter soit envoyé au Cameroun afin que les chercheurs locaux puissent les travailler. Dans sa lettre à Paul Biya, Macron n’accède même pas à cette demande pourtant très modeste : il s’engage uniquement à ce que les archives de la commission soient rassemblées dans un lieu unique aux Archives nationales de France. Les chercheurs camerounais ne pourront donc y accéder que si la France leur accorde un visa et s’ils trouvent les moyens financiers de venir jusqu’à Paris. Une concession bien mesquine pour quelqu’un qui parle à longueur de discours de « mémoire partagée »…

[1] Accords de tutelle (1946) : https://digitallibrary.un.org/record/3995998/files/T_Agreement_5-FR.pdf?ln=fr et Chapitre 12 de la Charte des Nations unies : https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-12.