« Notre pays est en deuil et en colère »

un Appel lancé par de nombreuses organisations

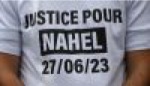

A la veille de la Fête nationale et après le meurtre à Nanterre le 27 juin de Nahel, 17 ans, atteint au cœur par le tir d’un policier qui a été placé depuis en garde à vue, suivi partout en France d’émeutes dans les quartiers populaires, un Appel a été lancé par de nombreuses organisations, syndicats, associations et partis politiques. Dans les rues de la cité Pablo-Picasso à Nanterre, dont Nahel était originaire, d’innombrables tags réclament « Justice pour Nahel » et la colère s’est propagée dans toute la France. Alors que les destructions auxquelles des émeutes ont donné lieu ont été suivies par une importante campagne de déni des violences policières illégitimes, nombreuses depuis un an, cet Appel pointe les politiques publiques discriminatoires et sécuritaires qui ciblent notamment les personnes racisées et précarisées.