Vague d’assassinats racistes en 1973 :

« L’oubli est un moyen de maintenir l’impunité »

par Dan Israel, publié dans Mediapart le 28 décembre 2022.

Source

La célèbre autrice de polars Dominique Manotti et la sociologue Rachida Brahim ont publié coup sur coup deux livres ramenant sur le devant de la scène les tueries qui ont visé il y a cinquante ans plusieurs dizaines d’Algériens, notamment à Marseille. Dialogue autour d’un passé qui dévoile des mécanismes d’invisibilisation toujours à l’œuvre aujourd’hui.

Qui s’en souvenait ? Qui le savait ? Qui a voulu l’oublier ?

Le 26 août 1973 à Marseille, un conducteur de tram est tué par un Algérien souffrant de problèmes psychiatriques. Le lendemain, trois Algériens sont tués dans la ville. Puis trois autres la semaine suivante, et cela continue. En trois mois, sur fond de virulents discours anti-« travailleurs immigrés », dix-sept personnes d’origine maghrébine, des Algériens pour la plupart, sont assassinées, à Marseille ou dans les environs.

Le 14 décembre 1973, un attentat ravage encore le consulat d’Algérie, faisant quatre morts et une vingtaine de blessés. Durant cette période, ce sont une cinquantaine de Maghrébins qui sont tués dans toute la France.

En juin 2020, l’autrice de polar Dominique Manotti publie Marseille 73 (éditions Les Arènes), son dernier roman policier en date, qui se concentre sur ces épisodes oubliés, contribuant à les remettre en lumière. Six mois plus tard, la sociologue Rachida Brahim publie La race tue deux fois (éditions Syllepse), un livre tiré de sa thèse, dont le point de départ repose sur les mêmes événements, et qui les éclaire cette fois du point de vue des sciences sociales.

Mais la chercheuse ne s’arrête pas à 1973. Elle va jusqu’en 2000 pour explorer les mécanismes, notamment juridiques, qui conduisent à invisibiliser le racisme et des crimes racistes en France, sur le plan institutionnel.

Dominique Manotti et Rachida Brahim n’avaient jamais discuté ensemble. Mediapart leur a proposé d’échanger leurs points de vue sur les assassinats de 1973 et sur ce qu’ils dévoilent des mécanismes toujours à l’œuvre aujourd’hui.

Comment avez-vous découvert l’histoire de ces tueries racistes, qui étaient devenues invisibles ? Et comment vous y êtes-vous plongées ?

Dominique Manotti : En 1973, j’étais une militante très engagée sur la question des travailleurs immigrés. Avec la CFDT, on a mené à cette période un certain nombre de grèves en région parisienne sur ce thème. Et pourtant, je n’avais aucun souvenir d’avoir entendu parler des tueries à Marseille. Aucun souvenir. J’ai rencontré le phénomène lors de mon travail de préparation pour mon livre Or noir, où je parle de la première moitié de l’année 1973, de la French Connection à Marseille et du choc pétrolier. En dépouillant la presse régionale autour de cette période, je suis tombée sur des articles parlant de ces tueries. J’ai été tellement sidérée que je me suis dit qu’il fallait absolument que je travaille dessus.

Rachida Brahim : J’ai commencé à m’intéresser à cette question en 2012. J’ai grandi à Metz, en Lorraine, et je ne connaissais pas du tout l’histoire des luttes de l’immigration. Je les ai découvertes en arrivant dans les quartiers Nord de Marseille, où je travaillais dans un centre social, à la Busserine.

Je cherchais un sujet de thèse qui fasse sens pour moi, au croisement de production de la connaissance et d’une quête plus personnelle. Ce sujet est apparu parce que les personnes avec qui je travaillais, qui étaient par ailleurs des militants pour l’égalité des droits en santé, en logement, en éducation, parlaient régulièrement de crimes racistes impunis.

Ce sujet m’interpellait parce que cela me paraissait antinomique : en théorie, des crimes impunis, ça ne marche pas dans un pays démocratique, avec un système judiciaire qui fonctionne. Et quand on fait de la sociologie, on part d’une énigme, de quelque chose qui n’est pas cohérent. C’était là le début de l’enquête.

Dominique Manotti : Vous parlez d’oubli et d’impunité, et ce qui est frappant, c’est qu’on n’a pas tellement évolué sur la question. Impunité totale en 1973, oui. Mais en 2018, à Marseille, Zineb Redouane est morte à 80 ans après avoir été touchée chez elle par un tir de grenade lacrymogène lors d’une manifestation à Marseille.

On a fini par identifier le groupe de cinq CRS à l’origine du tir, lequel était volontaire comme le montre la trajectoire. Or, les enquêteurs ont demandé à expertiser les armes, et la police a refusé de les donner, au prétexte qu’elle ne pouvait pas s’en passer dans une période aussi tendue. Ils ont refusé, et rien ne s’est passé. Et il ne se passe toujours rien. L’oubli, c’est aussi un moyen de maintenir l’impunité, qui est toujours très forte aujourd’hui sur les questions policières.

Rachida Brahim : C’est vrai. Initialement, mon travail de thèse devait porter uniquement sur 1973. Et en regardant les archives, en interviewant les gens, en fait, c’était 1975, 1978, 1982, 1985, 1993… Ça ne s’arrêtait jamais. Les archives ont aussi permis de déterrer de nouveaux cas – de nouveaux corps. À chaque fois, il s’agissait de situations identiques à celles de 1973.

Et parallèlement, alors que je travaillais sur le passé, il y avait encore des affaires qui sortaient dans la presse, avec la même mécanique : un jeune homme d’ascendance africaine meurt suite à une agression ou à une violence policière, et toute une mécanique se met en place pour nier le caractère raciste et illégitime de la violence.

On inverse les responsabilités, en disant que la victime est elle-même responsable, et surtout on laisse un vide juridique immense, qui fait que cette chose-là peut sans cesse se reproduire. Pour moi, il était impossible de m’arrêter à 1973, c’était une question d’honnêteté scientifique et intellectuelle.

Comment fonctionne l’invisibilisation de ces crimes, qui est institutionnelle et qui se manifeste à chaque niveau administratif et politique ?

Rachida Brahim : Les faits sont simplement niés en étant occultés ou transformés. Dans les archives du ministère de l’intérieur datant des années 1970 par exemple, on voit qu’entre le témoignage des personnes violentées et les comptes rendus envoyés à l’Algérie, les faits sont réécrits par des policiers, des préfets et des hauts fonctionnaires de l’immigration, de manière à gommer toute trace de racisme.

On voit comment ces fonctionnaires s’accordent sur cette réécriture. Le but est de faire entrer les faits dans des violences de droit commun, liés à des rixes sous l’effet de l’alcool, des vols, des règlements de comptes entre Maghrébins… Il y a aujourd’hui encore une volonté obstinée de nier cette violence à la fois raciste et systémique, qui dure depuis de longues années et qui remonte à la période coloniale.

Dominique Manotti : En France, on n’a pas d’histoire sur ces questions coloniales et postcoloniales, sur le racisme organique, systémique, de notre pays. On vit dans un déni permanent, dans le refus de regarder et d’assumer notre histoire. Et ça pèse extrêmement lourd sur l’avenir.

Pourtant, il y a des victimes qui demandent des comptes. Quel effet ce déni a-t-il sur elles ?

Rachida Brahim : Mon livre et ma thèse s’appellent La race tue deux fois, pour signifier que c’est une deuxième violence faite aux personnes. La première violence peut aller des insultes aux violences physiques, en passant par les discriminations. Et lorsque les victimes cherchent justice, une autre violence arrive.

Dans le cas des crimes en l’occurrence, on leur explique qu’elles se trompent sur la violence qu’elles pensent subir, et c’est extrêmement pernicieux : on les empêche de penser leur propre condition et leur statut de victime. On les renvoie à un espace qui confine à la folie, puisqu’elles ont la certitude d’avoir vécu cette première violence. Ça crée un trauma psychique, on est face au trauma colonial qui reste actif et qui est sans cesse réalimenté.

Dominique Manotti : Je suis tout à fait d’accord avec vous. J’ai un peu interviewé les parents et ce qu’il reste de la famille de Ladj Lounès, qui avait 16 ans en 1973 et qui a été un des tout premiers à être abattu [l’assassinat de son double fictionnel est le centre du récit de Marseille 73 – ndlr]. Cinquante ans après, la puissance de la douleur de n’avoir eu droit à aucune reconnaissance reste très forte.

Je constate une forte disparité avec ce qui se passe pour les victimes des attentats, et même ce qui a commencé à bouger pour les femmes, avec le travail actuel de la société pour mieux reconnaître leur parole en tant que victimes. En ce qui concerne les immigrés et leurs descendants, en revanche, il y a un refus complet qu’ils puissent se penser comme victimes.

Quelle a été la réception de vos livres, parus à quelques mois l’un de l’autre ?

Dominique Manotti : C’est la première fois que cela m’arrive : tous les gens qui figuraient dans le roman, même sous une forme romancée, m’ont contactée. Le responsable du Mouvement des travailleurs arabes m’a contactée, le pasteur qui était à la Cimade aussi, et la famille de Ladj Lounès… Tous, avec des retours très positifs. On les a réunis, on a fait un film avec eux, ils ont parlé de leurs souvenirs. C’était très émouvant. La nièce de Ladj Lounès a dit : « Après le livre, on est fiers. » Cela m’a beaucoup touchée.

Ces événements avaient sombré dans l’oubli. Si on en parlait il y a encore deux ans, il n’y avait plus de souvenirs, à part venant de ceux qui avaient participé à l’action. Aujourd’hui, ils sont nettement revenus, au moins dans la région marseillaise.

Rachida Brahim : La réception de La race tue deux fois a aussi été très bonne de la part des personnes qui vivent le racisme en France, des Afro-descendants en général. Ils ont eu le sentiment de pouvoir enfin se lire. Tout à coup apparaît une histoire qui est la leur, et cela vient réparer pas mal de failles, je pense. J’ai reçu des mails de personnes que je ne connais pas du tout, mais qui ont eu besoin de faire un retour écrit. Dans les conférences aussi : des moments de partage très profonds autour de cette histoire-là, enfin racontée.

Du côté du grand public et dans les médias, j’ai également l’impression que le bouquin a été relayé, il s’est bien vendu, et j’ai encore beaucoup de sollicitations pour des conférences. Il y a un vrai intérêt, il y avait un besoin que ce sujet soit traité.

Mais du côté académique, cela a été plus compliqué, tendu. Le débat politique a pris le dessus sur l’intérêt historique et scientifique. Il y a des camps, un clivage très ferme dans le milieu académique comme dans la société en général, sur la manière d’aborder le racisme et la question raciale.

C’est-à-dire ?

Rachida Brahim : Il y a ceux qui sont prêts à se saisir de cette question, et ceux qui ne veulent pas la regarder. Pour ces derniers, on a le droit de dire qu’il y a du racisme en France, mais il faut le regarder sous l’angle interpersonnel et dans une logique de classe, et donc ne le rattacher ni à la question coloniale ni à la question raciale.

Or le soubassement de tout cela, c’est l’interaction entre le capitalisme, le colonialisme et la question raciale : il ne peut pas y avoir de racisme sans que des personnes continuent à produire cette question raciale, en vertu d’intérêts particuliers. Il y a là un impensé, qui est en fait une politique. On crée des inégalités et on crée les outils institutionnels pour participer à leur reproduction.

Le fait de rester aveugle à la race et la mise sous silence des savoirs font partie de ces outils. Chacun peut être amené à participer à cette politique, consciemment ou non.

L’un des piliers de votre démonstration repose sur le fait que, pendant des années, la justice ne prenait pas du tout en compte la dimension raciste des crimes. Et aujourd’hui encore, c’est difficile…

Rachida Brahim : Ce qui a été frappant, et bouleversant, dans mon travail, a été de comprendre à quel point le droit, auquel font appel les victimes, était, sans qu’elles le sachent, lui-même en grande partie responsable de la violence qu’elles subissaient.

Le droit joue d’abord un rôle central, puisque c’est lui qui dit qui est dans la norme et qui ne l’est pas. Quand des politiques publiques relatives à l’immigration ou aux quartiers populaires font entrer des personnes dans la catégorie des « a-normaux » à partir de critères de genre, de classe et de race, elles les exposent à une violence spécifique, sociale et parfois physique.

Ensuite, lors des discussions parlementaires autour des quatre lois antiracistes de 1972, 1985, 1990 et 2003, les élus ont refusé de faire du crime raciste une catégorie juridique à part entière. Ils ont expliqué que c’était impossible, parce qu’il n’y avait qu’un seul droit en France, le même pour tous, et qu’il n’était pas possible de faire un droit particulier en matière de crimes racistes.

Or les politiques relatives à la question migratoire et aux quartiers populaires sont précisément du droit particulier. Cette approche particulariste s’arrête au moment où ces groupes font appel à la justice. Là, on bascule dans l’approche universaliste. Nous sommes donc en présence d’un droit qui permet de racialiser des personnes, de les exposer à une violence spécifique, et ensuite de nier le caractère racial de cette violence.

La loi de 2003 a tout de même fini par inscrire dans le droit la spécificité des crimes racistes.

Rachida Brahim : Oui, mais a minima. Les conditions posées font qu’elle est très peu mobilisable : il faut que l’auteur des faits ait prononcé ou écrit une insulte à caractère raciste au moment des faits. Et puis, la loi de 2003 est particulière. Il s’agit d’une loi antiraciste dont les promoteurs ont largement expliqué que s’il y avait du racisme en France, c’était principalement de la part des jeunes Arabes contre les jeunes juifs. Or c’est bien plus complexe. Ici, le contexte post-attentats de 2001 joue énormément, et surtout, on se retrouve face à une loi antiraciste qui elle-même divise et racialise. (Lire ici un article de Rachida Brahim revenant en détail sur ce point, et ici le compte rendu des débats à l’Assemblée nationale lors du vote de la loi.)

Le mythe qu’on enseigne à l’école, c’est qu’en France la race a disparu avec le nazisme. Or la question raciale a perduré, de façon tacite, feutrée. Elle est venue s’infiltrer dans les politiques d’immigration ou à destination des quartiers populaires, et on le voit ici, au sein même de la loi antiraciste.

Dominique Manotti : C’est une loi antiraciste qui a aussi un propos raciste… Pour moi, au cœur de tout cela, il y a le mythe de l’universalisme républicain. Je pense à ce que disait Claude Bourdet [grand résistant et intellectuel, décédé en 1996 – ndlr], qui était déjà militant anticolonialiste avant 1940 : avant la guerre, on a pris un retard considérable parce qu’on défendait un universalisme qui signifiait, en fait, que tout le monde peut être français. En Algérie, au Maroc, en Tunisie : tout le monde sur le même plan, tous français. Et il disait qu’il avait compris que ce modèle ne fonctionnait pas le 8 mai 1945, avec les massacres de Sétif [qui ont vu l’armée française, assistée de milices, tuer 20 000 à 35 000 Algériens].

Dominique Manotti, votre choix de la fiction est-il une façon de contourner l’obstacle de ce déni institutionnel ? Vos livres mettent les pieds dans le plat du débat politique, mais en passant par le polar et ses codes…

Dominique Manotti : J’ai été historienne. J’ai fait une thèse, je suis agrégée et j’ai été professeure d’histoire à l’université pendant vingt ans. Mon choix était clairement de faire de l’histoire pour comprendre le présent. J’étais très militante, dans le champ politique dans les années 1960, puis syndical dans les années 1970.

Mais à l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, je n’ai pas cru un instant qu’on allait avoir un changement de société intéressant. Mitterrand, pour moi, c’était le ministre de la justice de la guerre d’Algérie. Et puis, j’ai très vite rencontré l’incompréhension totale de la part des responsables socialistes face à la lutte très forte que nous menions depuis 1980 avec des travailleurs immigrés turcs du Sentier, à Paris. Ils demandaient leur régularisation, ainsi que celles de tous les travailleurs de ce quartier. Et les socialistes n’y comprenaient rien !

Pour moi, qui passais ma vie sur ces sujets depuis vingt ans, le choc a été extrêmement fort. À ce moment-là, l’histoire a perdu beaucoup de son intérêt pour moi, puisqu’elle n’apparaissait plus comme un instrument d’éclaircissement de mes choix politiques et militants. J’ai eu une période assez longue de quasi-désespoir.

Et puis, en 1993, j’ai redécouvert la puissance de la littérature. Je le dois à quelqu’un qui n’est pas du tout proche de mes choix politiques : l’écrivain américain James Ellroy. J’ai lu LA Confidential, et j’ai pris un coup : j’ai eu l’impression de mieux connaître Los Angeles qu’après avoir lu un travail pourtant aussi intéressant que celui de Mike Davis [chercheur décédé en octobre dernier], City of Quartz, qui est un très bon livre.

En fermant LA Confidential, je me suis dit que si on pouvait faire ça, cela valait le coup d’essayer. Et j’ai choisi le roman, avec mon premier livre, Sombre sentier.

Rachida Brahim, pour la chercheuse que vous êtes, la littérature est-elle une alliée ?

Rachida Brahim : Complètement. D’ailleurs, Dominique, je me souviens que vous m’aviez écrit quand j’étais encore en thèse et que vous travailliez sur le roman. On devait se voir à Marseille, mais on s’est loupées plusieurs fois.

Je considère qu’il faut faire feu de tout bois sur les questions sociales, et les demandes de justice, d’égalité et de démocratie. Évidemment que la littérature est une alliée. Le roman est un très bon moyen de diffuser des idées, des savoirs, des connaissances, et aussi de prendre position. La manière dont la rupture s’est faite pour vous avec l’histoire académique comme outil, cette forme de désespoir, c’est intéressant. Parfois, on a besoin d’inventer autre chose. Je trouve ça merveilleux que vous l’ayez fait et que cela soit aussi productif.

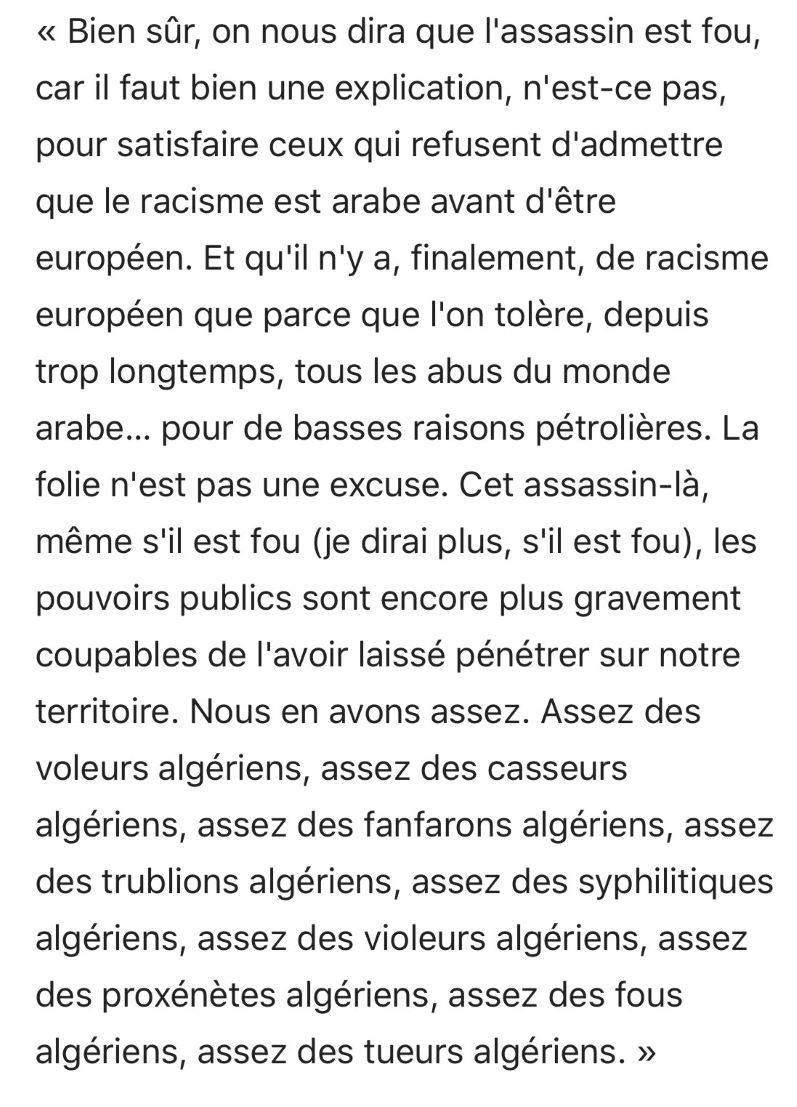

J’ai noté dans vos travaux deux citations qui auraient pu être prononcées aujourd’hui. Un édito du quotidien local Le Méridional, d’abord, du 26 août 1973 : « Nous en avons assez de cette immigration sauvage, qui amène dans notre pays toute la racaille venue d’outre-Méditerranée. » Puis un discours à la presse du président Georges Pompidou le 27 septembre 1973, clamant que « nous exécrons le racisme », car « la France est profondément antiraciste ». En cinquante ans, on a l’impression que l’imaginaire mobilisé n’a pas évolué.

Dominique Manotti : C’est vrai. Récemment, j’ai été très frappée par l’émergence de nombreux groupuscules d’ultradroite : j’ai lu plusieurs de leurs textes, où j’ai retrouvé exactement le langage des tenants de l’OAS à la fin de la guerre d’Algérie contre « les traîtres ».

En France, le racisme anti-arabe est enraciné dans l’expansion coloniale. Il a des aspects revanchards, car il se nourrit de la défaite de la guerre d’Algérie, qui n’a certes jamais été reconnue officiellement en France, mais tout de même… C’est un inconscient très fort.

Cela dit, je trouve que la situation est en train d’évoluer. Je pense que toute une partie de la violence raciste aujourd’hui est aussi une réaction de défense avec un sentiment de perte de terrain. Quand j’ai commencé à militer, ceux qui étaient alors des travailleurs immigrés étaient totalement invisibles dans la vie politique et culturelle française. Aujourd’hui, ce n’est heureusement plus le cas, cela avance.

Rachida Brahim, êtes-vous aussi optimiste ?

Rachida Brahim : Il est vrai qu’il y a aujourd’hui une plus grande visibilité des descendants de migrants à la télé, dans le sport, dans la recherche, dans le journalisme… Mais on ne dit pas ce que cela a coûté. Quel en a été le prix, pour eux et pour leur famille ? Je ne parle pas en termes financiers, je parle du coût social et psychique, du coût transgénérationnel, et de la manière dont elles et ils peuvent encore subir des discriminations.

L’objectif n’est même pas d’être plus visible, c’est d’exister, tout simplement. C’est une question de survie. Et qu’est-ce que ça coûte, cette survie ? C’est cela qu’il faudrait mesurer. Quelles ressources individuelles et collectives a-t-il fallu mobiliser pour apparaître dans le monde social, et y dire quelque chose ?

De manière plus générale, il est tout à fait possible qu’il existe une réaction de groupes qui se sentent dépossédés, ou envahis. Mais notre histoire est aussi celle d’oppressions macrosociales constantes, et des résistances qui vont avec. Le racisme est un invariant sociologique. Et en face, il y a un groupe protéiforme qui résiste, plutôt magnifiquement. C’est une soif pour la vie, et c’est aussi un invariant. En cela je suis optimiste. Parfaitement lucide et néanmoins optimiste.

Voir aussi sur notre site :

• La race tue deux fois, par Rachida Brahim

• L’histoire des immigrations postcoloniales et de leurs luttes éclairée par d’importants travaux

• L’histoire de l’immigration algérienne au XXe siècle par Emmanuel Blanchard