Marc Garanger, photographe de l’Algérie en guerre et au-delà

Christian Phéline revient sur le livre et l’exposition intitulés « Algériennes surexposées » et consacrés au travail du photographe Marc Garanger.

Christian Phéline revient sur le livre et l’exposition intitulés « Algériennes surexposées » et consacrés au travail du photographe Marc Garanger.

Maura McCreight et Elaine Mokhtefi nous racontent l’histoire retrouvée en 2018 d’une jeune journaliste californienne dans les maquis de l’ALN.

« Images d’Algérie ». Musée national d’art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris 4e. Jusqu’au 10 mars 2025. par Dorothée Rivaud Camp de regroupement à Cheraïa, vers 1960, par Pierre Bourdieu. FONDATION PIERRE BOURDIEU / CAMERA

Professeur d’histoire-géographie, Corentin Roux a soutenu à l’Université de La Rochelle un mémoire intitulé « Photographier la colonisation, coloniser par la photographie et enseigner le fait colonial par la photographie », dont

Renouveler l’histoire de la guerre d’indépendance algérienne à partir de la photographie : c’est le propos de ce livre collectif dont nous publions l’introduction.

Le travail d’Eric Manigaud est caractérisé par ses dessins réalisés à partir de photographies d’archives. Travaillant par séries, il s’est consacré à des sujets tels que les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, les villes bombardées de la Seconde Guerre mondiale, l’anthropométrie judiciaire au début du XXe siècle. Il a aussi travaillé sur l’histoire coloniale, avec une série sur le massacre de manifestants algériens à Paris le 17 octobre 1961 et une autre sur l’histoire des Congo belge et français. Nous publions ici un texte de Guillaume Lasserre paru dans Mediapart à propos d’une exposition en juillet 2023 à la galerie Sator à Paris, ainsi qu’un extrait de sa série sur le 17 octobre 1961 conservée au Musée d’histoire de l’immigration.

Les éditions Otium ont publié en 2023 dans leur collection « Argentiques » un livre consacré à un personnage peu connu de l’histoire des luttes anticolonialistes : Boubaker Adjali (1939-2007). Algérien, militant révolutionnaire, photographe et documentariste, « mi-Capa, mi-Curiel », selon la formule de l’historien Nedjib Sidi Moussa dans sa préface. Le livre Boubaker Adjali l’Africain. Un regard tricontinental comprend 162 photos de Boubaker Adjali, presque toutes inédites. Nous publions sa recension dans En attendant Nadeau par Sonia Combe, ainsi qu’une vidéo des Archives du cinéma numérique algérien et une présentation de Boubaker Adjali par Chaouki Adjali et aussi son portrait par le plasticien Mustapha Boutadjine.

Depuis le 7 novembre 2022 et jusqu’au 27 février 2023, on peut voir au Centre Georges Pompidou l’exposition « Décadrage colonial » qui explore les rapports des photographes de l’entre-deux-guerres avec l’empire colonial et leur contribution à la diffusion de l’idéologie colonialiste ainsi qu’à sa contestation. Un livre publié par les éditions Textuel accompagne cette réflexion. Ci-dessous un entretien en vidéo avec Damarice Amao, commissaire de l’exposition et la transcription du riche podcast accompagnant les visiteurs. On lira également pour aller plus loin les ressources historiques déjà publiées par notre site sur l’exposition coloniale de Vincennes en 1931.

Il y a 68 ans, était lancée l’insurrection du 1er novembre 1954 en Algérie. Ci-dessous, le texte de la proclamation qui l’annonçait et la photographie de ses auteurs. Précédées d’un texte et d’une vidéo de l’historienne de l’image Marie Chominot, « Une famille au maquis (Algérie, 1956) », qui évoque l’engagement patriotique d’une famille qui y a répondu à travers les photographies qu’elle a conservées, celle d’Abdelmalek Kitouni, combattant du FLN. C’est le premier épisode de la série « La guerre d’Algérie prise de vues », coordonnée par Sébastien Ledoux dans le cadre du projet « La Chambre noire de l’histoire » de l’Ehne-Sorbonne université. Ces « objets rescapés,(…) seules traces visuelles d’une vie familiale bouleversée à jamais par la guerre » sont « des sources précieuses pour écrire l’histoire de la lutte d’indépendance algérienne ».

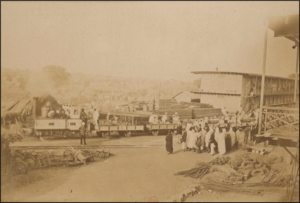

Bien avant la Grande Guerre, la photographie a représenté la colonie et la violence coloniale. Dans Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914, l’historien Daniel Foliard analyse brillamment le vaste corpus qui en témoigne, des albums privés des soldats coloniaux aux fonds des premières agences d’images. Il reproduit un certain nombre de ces images en nous invitant, comme l’indique l’éditeur, « à lire l’image-choc pour la désarmer plutôt que la subir. […] Au-delà d’une histoire des photographies des corps brutalisés et des violences armées, cet ouvrage, loin d’une pornographie du désastre, est aussi une proposition. Comment présenter des photographies montrant les atrocités indicibles pour les penser et en faire l’histoire ? ». Nous publions ici la recension de cet ouvrage par Raphaël Gallien, celles d’André Loez et de Sylvain Venayre, ainsi que les liens vers deux podcasts d’entretiens avec l’auteur, sur le site de France culture et sur celui de Paroles d’histoire.

L’historien Alain Ruscio a rassemblé dans un livre les images que l’Europe au sommet de son expansion impériale présentait des peuples colonisés. Si elles nous paraissent aujourd’hui dégradantes, les contemporains ne les percevaient pas comme telles. D’où la réflexion de Joëlle Stolz dans son blog de Mediapart, qui se félicite que, grâce à l’éducation, « les Français sont moins racistes qu’autrefois ». L’Occident, qui gouvernait le monde depuis quatre siècles, se voit défié par d’autres régions du globe, à commencer par la Chine, d’où une remise en cause des hiérarchies qui avaient été intériorisées et le fait que les images du livre d’Alain Ruscio nous paraissent incroyables. Mais les Français d’aujourd’hui ne sont pas débarrassés de ce racisme, ils ont encore un effort à faire pour s’en défaire.

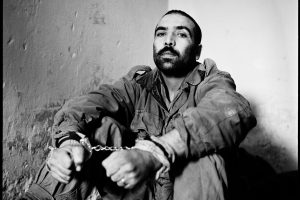

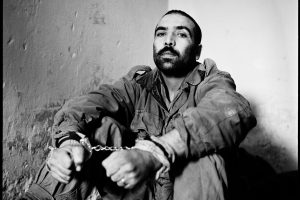

Si la torture a été massivement pratiquée par l’armée française durant la Guerre d’indépendance algérienne, il n’existe que très peu d’images connues la représentant. A la suite du blog Textures du temps de l’historienne Malika Rahal, nous reproduisons ici deux d’entre-elles, accompagnées d’une enquête sur leur production et leur histoire menée par Fabrice Riceputi. Elles furent réalisées en 1957 par un inconnu, au prix de risques importants. Leur auteur voulait alors témoigner en métropole de l’existence de cette pratique que le gouvernement Guy Mollet niait. Mais elles ne purent être montrées que cinquante cinq ans plus tard, en 2012.