« Marseille, la Provence et l’Indochine »,

par Alain Ruscio

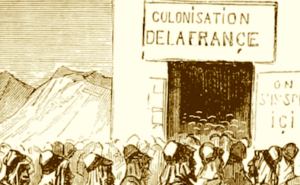

L’historien Alain Ruscio, spécialiste de l’Indochine, a publié en janvier 2023 aux éditions Les Indes Savantes, Marseille, la Provence et l’Indochine. Une histoire humaine au temps des colonies. Il y explore les liens multiples, tissés depuis les conquêtes jusqu’aux indépendances, entre Marseille et sa région et les anciennes colonies françaises d’Indochine, la Cochinchine, l’Annam et le Tonkin, au travers d’une histoire des Provençaux qui ont fait leur vie ou leur carrière en Indochine, mais aussi de celle des Indochinois qui ont fait un passage en Provence et dont les traces sont parfois encore visibles. On lira ici la préface de ce livre par Nguyen Phuong Ngoc et la table des matières.