Albert Camus et les ambiguïtés

Du fait de ses positions libérales et de sa critique de la politique coloniale française – voir notamment l’épisode de la “trêve civile” –, pendant la guerre d’Algérie Albert Camus était considéré par la droite comme un traître. On peut mesurer par là l’ambiguïté du véritable culte dont il est l’objet de nos jours de la part de très nombreux Pieds-noirs.

On a pu – Mouloud Feraoun le premier – reprocher à Albert Camus d’avoir relégué les Algériens à des rôles de figurants dans leur propre pays. Agnès Spiquel a montré que ce grief était assez largement infondé, mais il a alimenté une critique récurrente de la part d’Algériens qui reprochent à Camus de ne pas avoir perçu la montée du nationalisme algérien. Albert Camus était sans doute prisonnier de stéréotypes coloniaux, car ses reportages en Kabylie, en 1939 et en 1945, dénoncent la misère, sans mentionner la revendication du droit à l’existence, à la souveraineté, d’une partie importante de la population musulmane. Son point de vue est marqué d’une sorte de cécité : sa méconnaissance de la langue arabe et de l’islam, ses préventions grandissantes à l’égard du panarabisme de Nasser, puis sa haine du FLN ont fait que, malgré ses liens avec des amis arabes, il n’a pas saisi l’acuité de ce qui se passait en Algérie.

Albert Camus avait le 23 août 1944 fait l’éloge des Français qui s’étaient levés contre l’occupant allemand : «Un peuple qui veut vivre n’attend pas qu’on lui apporte sa liberté. Il la prend» 1. Mais il s’est toujours refusé à mettre le nationalisme algérien sur un pied d’égalité avec le patriotisme de la Résistance française. Mouloud Feraoun, qui comprenait Albert Camus sans partager ses positions, a écrit dans son Journal le 18 février 1957 : «Camus se refuse à admettre que l’Algérie soit indépendante et qu’il soit obligé d’y rentrer chaque fois avec un passeport d’étranger, lui qui est Algérien et rien d’autre. »

La lecture d’un article repris ci-dessous, et deux petites vidéos dans lesquelles deux écrivains algériens, Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri, évoquent Albert Camus, permettent de mesurer l’ambiguïté du rôle que certains font parfois jouer à Albert Camus.

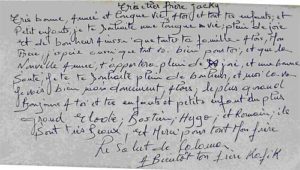

![L'Echo d'Alger, 24-25 janv. 1960. (Voir la fin de la note [4])](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2010/01/echo_alger_janv1960-300x127.jpg)