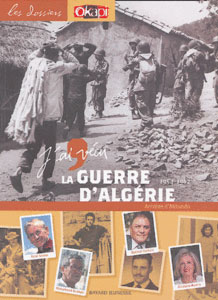

Ghislaine Ruvira : «J’ai vécu la guerre d’Algérie»

Une indépendance contestée

Il y a quelques mois, en mars, les représentants du général de Gaulle, le président de la République française, et les délégués du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) ont signé les accords d’Évian, qui décrètent le cessez-le-feu entre les troupes françaises et les rebelles du Front de libération nationale (FLN), qui se battent depuis 1954. Après huit années d’une guerre terrible, la France a donc décidé d’abandonner l’Algérie et d’accorder aux Algériens leur indépendance. Mais ces accords n’ont pas satisfait tout le monde, loin de là. Depuis leur signature, l’OAS a musclé son action dans Oran, comme dans toutes les autres grandes villes d’Algérie. Cette armée clandestine, je la connais bien, car plusieurs de mes camarades ont rejoint ses rangs pour défendre leur terre. Pour eux, l’Algérie doit rester française et le cessez-le-feu décidé à Évian n’est qu’un morceau de papier sans valeur. Pas question d’abandonner l’Algérie sans réagir. Voilà pourquoi les chefs de l’OAS prônent la politique de la « terre brûlée ». En détruisant quelques installations stratégiques du pays, ils veulent aussi montrer leur force et espèrent ainsi pouvoir peser sur les négociations entamées entre le gouvernement français et les indépendantistes algériens.

À Oran, l’OAS a donc fait exploser les réserves pétrolières du port. Mes parents, pensant bien faire, m’ont pris un billet d’avion pour partir plus vite, le numéro 11 111 : c’était mon numéro sur liste d’attente. Je ne l’oublierai jamais. En arrivant à l’aéroport de la Senia, ce qui me frappe d’abord, ce sont les barbelés et les gardes mobiles français qui pointent leurs mitraillettes sur nous, comme si nous étions des malfaiteurs. Aux abords du poste de contrôle, les candidats au départ prennent leur mal en patience. Certains ont tendu des draps de couleur pour s’abriter du soleil avec leurs bagages. À chaque fois que je vois un reportage sur des réfugiés à la télévision, je repense à eux. Dans les yeux de tous les exilés, on lit la même tristesse et le même désespoir. Plus tard, j’apprendrai qu’au cours de l’été 1962 près d’un million de « pieds-noirs », comme on appelle les Français d’Algérie, ont pris comme moi la route de l’exil.

Quitter l’Algérie

Pourtant, sur le moment, je ne veux pas croire que mon départ est définitif. « Tu reviendras bientôt, quand tout sera calmé », ne cesse de répéter mon père pour me donner du courage. Rapidement, je fais mes adieux à mes parents puis, ravalant un sanglot, je rejoins la file. Je vais avoir vingt-deux ans et je me sens comme une petite fille abandonnée au milieu de cette foule.

Le désordre le plus total règne dans l’aéroport. Les autorités sont totalement débordées par des centaines de personnes qui prennent d’assaut les comptoirs. Au micro, les hôtesses multiplient les annonces contradictoires. Les

vols sont régulièrement annoncés, puis reportés ou annulés. Impossible de s’y retrouver. Le soir arrive sans que j’aie pu obtenir le moindre renseignement sur mon départ. Épuisée, je me laisse tomber dans un coin. C’est alors qu’un groupe de gardes mobiles, l’arme au poing, vient tourner autour de moi. Pour eux, je dois représenter une proie facile. Ils sont grossiers. J’ai honte et un peu peur, mais qu’est-ce que je peux faire ? Heureusement, une famille a vu le manège de ces hommes et me prend sous sa protection. Nous trouvons refuge dans un coin de l’aérogare où s’entassent, pêle-mêle, hommes, femmes, enfants et vieillards. Nous passons la nuit ainsi, les uns contre les autres, dormant à même le sol.

Le lendemain, toujours pas de départ en vue et personne pour nous donner la moindre information. Pour toute nourriture, il faut se contenter des maigres sandwiches à la Vache-qui-rit distribués par la Croix-Rouge. Aux toilettes, seul point d’eau disponible, la queue n’en finit pas. Impossible de se laver ou de se changer, impossible de dormir correctement. Après cinq jours passés là, sans bien comprendre ce qui m’arrive, je n’ai plus qu’un désir : que le cauchemar s’arrête et que mes parents viennent me chercher. Au guichet d’embarquement, l’agent qui s’occupe des enregistrements doit avoir pitié de moi. Il m’indique que je peux, enfin, monter dans une Caravelle. C’est le 5 juillet, la nuit tombe.

Une fois dans l’avion, je m’écroule de fatigue sur mon siège pour me réveiller à Marseille. De là, je prends un train pour Nice et, de bon matin, je sonne à la porte de mon oncle Nino et de sa femme. « Comme tu es sale, ma fille ! » Voilà tout ce que ma tante trouve à me dire. Mais je ne lui en veux pas : pour elle, c’est un moyen de masquer son émotion, de partager mes souffrances. Avant que j’aie eu le temps de raconter mon aventure, elle me fait couler un bain et prépare ma chambre.

En me réveillant, le lendemain matin, dans cette maison inconnue, j’ai hurlé. Je crois qu’à ce moment j’ai vraiment réalisé que je venais de quitter définitivement l’Algérie. Si je commence mon récit par la fin, c’est parce que, comme pour beaucoup de mes compatriotes « pieds-noirs», ce départ en exil représente l’événement le plus douloureux de ma vie. Un traumatisme dont je ne guérirai jamais. Comment l’expliquer ? Le plus simple est de dire que

l’Algérie est le pays où je suis née, le pays où plongent mes racines.

Ma famille

L’histoire de ma famille dans ce pays remonte à 1830, année de la conquête d’Alger par les troupes du roi de France, Charles X. Mon arrière- grand-père maternel, un certain Chapuis, se trouve dans le corps expéditionnaire qui débarque dans la ville, en juillet. Quelques mois plus tard, il est envoyé à Jemmapes, près de Constantine, dans l’est du pays. Officier dans le génie, il y supervise la construction d’un pont qu’il ne terminera jamais. La région n’est

pas encore totalement « pacifiée » et des bandes arabes attaquent régulièrement l’occupant français. Lors d’un raid, l’officier Chapuis est

sauvagement assassiné à la hache.

Mon arrière-grand-père paternel, forgeron-charron dans le Lot-et- Garonne, semble, lui, avoir émigré en Algérie dans les années 1870. Il s’établit à Oran, sur la côte ouest du pays. C’est là qu’est né mon père, Lucien Larrat, en 1908.

ucette, ma mère, née Nicolino, Lest l’aînée d’une famille de trois enfants. Elle est née en 1914, à Batna, département de Constantine, dans l’est de l’Algérie. À onze ans, ses parents l’ont placée en internat, au « Bon Pasteur », un institut catholique pour jeunes filles près de Biskra, au pied du massif des Aurès. Elle y est restée jusqu’à vingt et un ans. C’est là qu’elle a appris l’arabe, qu’elle parlait couramment. « Tu parles comme une mosquée », lui disait mon père pour la taquiner. C’est une femme à la stature imposante et aux yeux gris pénétrants. Elle n’a jamais bien su me montrer son amour et son affection, mais elle m’a transmis des valeurs précieuses : le respect de l’autre et le goût du savoir. Mon père est, lui, d’un caractère plus rêveur. Il est ouvrier et a fait

toute sa carrière aux PTT. Il s’occupe d’installer les lignes télégraphiques

à travers le pays. C’est ainsi qu’il rencontre ma mère et qu’ils se marient, en 1938, avant de s’installer à Tizi-Ouzou, en Grande Kabylie, où je suis née

le 8 août 1940.

Des rêves plein la tête

De cette ville au coeur des montagnes, je garde en mémoire la couleur ocre de la terre et la senteur enivrante des eucalyptus. Je revois aussi notre maison ouverte sur un grand jardin et ce vieil Arabe qui file la laine au fond de la cour. Il est impressionnant avec sa barbe blanche, mais je n’ai pas peur de lui, bien au contraire. Souvent, le soir, je vais le voir pour qu’il me raconte des histoires dans une langue que je ne comprends pas, mais qui me fascine. J’ai 5 ans et des rêves plein la tête.

Ce sont là mes plus belles années. Un peu plus tard, mon père est muté à Oran, le grand port de la côte ouest de l’Algérie. L’arrivée dans cette ville est pour moi une épreuve terrible.

À Tizi-Ouzou, nous habitions un logement de fonction vaste et clair. À Oran, nous emménageons, mes parents, mon frère aîné René, ma petite soeur Huguette et moi-même, dans un petit deux-pièces sombre, au n° 29 de la rue Montgolfier, dans le quartier Saint-Eugène.

On traite souvent les Français installés en Algérie de «colons», comme s’il n’y avait eu, parmi nous, que de riches propriétaires terriens qui exploitaient les Algériens. La réalité est très différente : le peuple « pied-noir » vit aussi dans les grandes villes et se compose d’ouvriers, employés, petits fonctionnaires et commerçants.

À Saint-Eugène, par exemple, les familles sont de condition modeste et la plupart des habitants sont eux-mêmes d’anciens immigrés originaires d’Espagne. Notre quartier est d’ailleurs le royaume des petites boutiques où l’on va faire cuire montecaos et des mounas, deux pâtisseries typiques de là-bas, et des cafés où l’on sert la kémia, l’apéritif, en écoutant du flamenco. Pour nous, les enfants, c’est un terrain de jeu tout à fait idéal.

Mon meilleur ami s’appelle Jean-Pierre. Il va me servir de guide et de chevalier servant durant de longues années. Je me souviens de notre première rencontre dans l’escalier de l’immeuble, le jour de l’emménagement. Il est là, devant moi, me tendant la main et disant, très solennel : « Ne pleure pas, je suis là. » Il me répétait tout le temps que je serai maîtresse plus tard, parce que j’avais la manie d’attraper les gosses dans la cour de mon immeuble pour leur apprendre à lire. Francis Nieto, dit « le Bisco », était mon élève favori : non seulement il louchait, mais, en plus, je crois qu’il était un peu débile. Je me faisais une fierté de lui apprendre l’alphabet.

Au «collège moderne »

L’entrée en 6e est un de mes grands souvenirs. Classée première au concours d’entrée, je suis inscrite au « Collège moderne », un établissement renommé bâti sur le front de mer. Pour y aller, je dois faire cinq kilomètres à pied quatre fois par jour. Mais j’ai conscience de ma chance d’y être admise. Parce que nous avons les mêmes origines modestes, je me lie très vite avec Sheima, une jeune Algérienne. Sheima est une élève brillante qui prend ses études très au sérieux. Elle veut devenir avocate pour changer le statut de la femme algérienne, qui n’a pratiquement aucun droit, m’explique-t-elle. Avec Sheima, je discute des heures durant de l’avenir. Moi, je rêve de faire des études scientifiques. Quand j’y repense, je réalise que Sheima est la seule Algérienne que j’aie vraiment connue intimement. Évidemment, je ne compte pas Kadher, un copain d’enfance. Je me souviens que j’ai été horrifiée lorsqu’il m’a raconté qu’on lui avait «coupé le zizi». Je n’avais jamais entendu parler de la circoncision des musulmans. Et puis, il y avait aussi les algovender, ces camelots arabes qui parcouraient notre quartier en poussant leur charrette remplie de vaisselle et de vêtements bon marché. Mais, tout compte fait, nous n’avions pas vraiment de contacts avec les Algériens. Le quartier arabe, on l’appelait « le village nègre » et aucun Européen n’aurait eu l’idée d’aller s’y promener. Pas par peur, non. C’était comme ça… Je n’ai pas l’impression d’avoir vécu dans une société raciste. En ville, il y avait peu d’échanges entre les deux communautés.

Une vie normale, en apparence

J’ai quatorze ans lorsque la guerre éclate en novembre 1954. J’en entends parler pour la première fois lors d’une partie de pêche où j’accompagne mon père et son copain. Mon père, je ne le vois pas souvent, à cause de son travail, et j’aime plus que tout ces moments partagés avec lui. D’habitude, il me taquine et me câline, mais ce jour-là il a l’air sérieux. Avec son ami, il parle d’attentats en Algérie et de troubles en Tunisie et au Maroc, deux pays

qui sont, à l’époque, des protectorats de la France. Moi, j’écoute d’une oreille distraite, sans bien réaliser ce qu’ils disent. Après tout, ce sont des affaires de grands et j’ai d’autres choses en tête.

Comme toutes les jeunes filles de mon âge, j’aime surtout m’amuser. Avec mes copines, notre grand plaisir est d’aller à la plage. Le week-end, on prend le car de la compagnie Sotac et on se retrouve sur le front de mer. Il y a aussi les surprises-parties. C’est l’époque du rock, des Platters, d’Elvis Presley… et des premiers petits amis. En fait, on continue tous à mener une vie normale, du moins en apparence. Dans les premiers mois, la ville d’Oran n’est pas vraiment concernée par les combats, qui touchent surtout la Kabylie et les Aurès, plus à l’est. D’ailleurs, à la maison, on ne parle jamais de guerre, mais d’ «événements» ou de « pacification ». Dans les journaux ou à la radio, les partisans du FLN, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie, sont présentés comme une bande de terroristes qui tentent de manipuler les Algériens. Personne ne réalise vraiment que, derrière ces événements, il y a aussi un peuple qui réclame plus de justice. «Il faut avoir confiance en la France, les jours meilleurs reviendront», prétend mon père. Tout le monde autour de moi se montre rassurant, si bien que je ne me pose pas de questions.

La violence s’installe

La guerre me rattrape en 1957, année de la mort de mon cousin Jules. Jules était pilote d’avion dans l’armée, affecté à la frontière tunisienne, chargé de la surveillance des convois militaires. Dans ses lettres, il faisait le fier, mais je sentais bien son inquiétude entre les lignes. Il a été tué en mission et l’annonce de sa mort a été une vraie souffrance. À partir de ce moment, la peur a commencé à s’installer dans ma vie. La même année, j’ai appris la disparition de mon oncle maternel, Gilbert, enlevé par le FLN dans sa ferme, près de Batna. On ne l’a jamais retrouvé. Puis, en 1958, mon frère René part dans les

« paras », pour son service militaire. Ma mère est folle d’angoisse parce que les « paras » sont les troupes les plus exposées. À cette époque, la violence s’installe dans Oran. Avec les premiers attentats, les autorités militaires françaises décrètent le couvre-feu. La nuit, impossible de circuler sans autorisation. Le jour, impossible de faire un pas sans croiser une patrouille d’appelés.

Ces jeunes soldats venus de France, nous les regardons, mes amies et moi, d’un oeil amusé. Nous les appelons les patos, ce qui, en argot espagnol, signifie les « canards ». C’est vrai qu’ils ont l’air tellement maladroits, ces soldats. Parfois, ils tentent de nous aborder, nous offrent une cigarette ou nous invitent à boire un whisky-coca à la terrasse d’un café. La plupart ont mon âge ou sont à peine plus vieux. Et ils ne paraissent pas mieux comprendre que moi les raisons de cette guerre qui vole notre jeunesse.

Instïtutrice dans la campagne algérienne

En 1959, je fais mon entrée à l’école normale pour apprendre le métier d’institutrice. Après un an de formation théorique, je suis envoyée pour une première expérience pratique à l’école Saint-Lucien, dans les environs de Sidi-Bel-Abbès, à une trentaine de kilomètres d’Oran. Mon premier vrai contact avec le bled, la campagne algérienne ! La zone est dangereuse,

car les maquisards de l’ALN, l’Armée de libération nationale, branche militaire du FLN, y opèrent régulièrement. Chaque jour, je dois donc effectuer l’aller- retour depuis Oran sous la protection des gardes mobiles qui assurent

la surveillance des routes. Saint-Lucien est un tout petit village où quelques colons, propriétaires de vignes, font travailler une population de fellahs, c’est-à-dire de paysans arabes. Avec la mairie, l’école est le principal symbole de la présence française. Elle comprend deux niveaux de maternelle, un cours préparatoire normal pour les élèves les plus doués et un cours préparatoire d’initiation. Moi, je suis chargée du cours préparatoire normal. Dans ma classe, j’ai une soixantaine de petits, fils et filles d’ouvriers agricoles qui savent à peine quelques mots de français. Pourtant, parents et enfants nous considèrent, nous les maîtres, avec beaucoup de respect et d’affection. Chaque soir, en repartant pour Oran, j’ai droit à un petit présent pour me remercier du travail que je fais. Une fois, ce sont des asperges sauvages emballées dans du papier journal, une autre, quelques parts de galette d’orge

ou quelques fleurs de laurier-rose.

À Saint-Lucien, je découvre un autre visage de l’Algérie que je ne connaissais pas vraiment. Ces gens-là vivent en effet dans une extrême pauvreté et certains enfants sont dans un état lamentable, avec des poux, souvent des yeux pleins de pus. Rares sont ceux qui ont de quoi se payer des fournitures scolaires ; pourtant, dans toute ma carrière d’institutrice, je n’ai jamais rencontré d’élèves aussi volontaires et studieux. Je me souviens en particulier d’une petite Halima, une gamine adorable, très douée. Dès lors, je n’ai plus qu’une obsession : apprendre à lire à tous ces enfants, comme si, avec mes lettres et mes mots, je pouvais les aider à sortir de cette pauvreté. J’ai vécu là deux années merveilleuses, jusqu’à ce que, une fois encore, la guerre me rattrape.

Il faut partir ou mourir

Tout bascule au mois d’avril 1962. Comme tous les jours, je fais ma classe lorsque j’entends des hurlements dans tout le village. « Le FLN arrive, le FLN arrive ! » Aussitôt, c’est la terreur. Je retrouve mes deux autres collègues institutrices dans la cour, ne sachant que faire. Nous le savons, le FLN s’en est déjà pris à des enseignants. Pour les indépendantistes algériens, tout ce qui vient de la France est suspect. Même apprendre à lire et à écrire le français. La panique nous gagne. Comme des gamines, nous nous réfugions dans les toilettes. Nous ne sortons de cette cachette dérisoire qu’une fois le calme revenu. C’est alors que nous découvrons l’horrible spectacle: les maquisards ont pendu un couple de colons juste devant l’entrée de l’établissement.

Le message est clair: il faut partir ou mourir.

Le lendemain, j’apprends que l’inspecteur d’Académie a décidé, pour éviter un nouveau drame, de fermer l’école et de nous mettre en «arrêt maladie». Je dois donc quitter Saint- Lucien sans même prendre le temps de dire au revoir aux enfants de ma classe. J’ai les larmes aux yeux de honte et de rage. Je me sens lâche d’abandonner ainsi mon poste, sans avoir fini mon travail.

À partir de ce moment, les choses sont allées très vite. À Oran, la vie est devenue difficile. Les forces de l’ordre nous astreignent au couvre-feu et à de perpétuelles perquisitions. Chaque jour, on entend résonner le bruit des fusillades et des explosions. On appelle ça les strongas : des attentats destinés à tout détruire et à montrer que l’OAS est le véritable maître du terrain. Les autorités françaises réagissent en déployant sur place des compagnies de CRS. Ils sont partout : à chaque coin de rue, sur les toits, fouillant les maisons à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, à la recherche de suspects. Oran, comme toute l’Algérie, est au bord de la guerre civile.

Mes parents décident donc de m’envoyer chez mon oncle à Nice. Dans mon esprit, je pars en quelque sorte en vacances, dans un pays lointain, la France. Pendant quelques semaines, je joue donc à la touriste. Avec ma copine Germaine, ancienne collègue de l’école normale que j’ai retrouvée à Nice, nous allons souvent au « Masséna », un bar qui sert de quartier général à tout ce que la ville compte de « pieds-noirs ». Un jour, un garçon m’aborde. Comme il descend d’une voiture immatriculée 9 G, le code pour Oran, nous entamons la conversation. Il s’appelle Pierre et vient, comme moi, de débarquer en France. Il me plaît bien et, apparemment, je ne lui suis pas indifférente.

Une nouvelle vie en France

J’ai compris que je ne rentrerai jamais en Algérie le ler octobre 1962, jour de la rentrée des classes. Quelque temps auparavant, j’ai reçu une lettre de l’inspection académique m’indiquant que je suis mutée à Fareberswiller, en Alsace. Je n’ai jamais entendu parler de ce village, mais je n’ai pas vraiment le choix. Quand je débarque dans cette cité de mineurs, à la frontière allemande, le choc est total. Je viens à peine de quitter les orangers et je me retrouve sous la neige, devant une classe de 65 enfants blonds parlant le patois allemand. D’autant que l’accueil est plutôt froid. À l’académie de Saint-Avold, on me prévient que l’école n’a pas de logement de fonction et qu’il faudra que je me débrouille. Je sens bien que je dérange. Pour la plupart des Français, je fais partie de ces riches colons qui ont provoqué la guerre. Heureusement, Évelyne, ma collègue institutrice, est là pour me réconforter. Comme moi, elle vient d’Algérie et nous nous serrons les coudes. Les premiers jours, nous dormons dans la classe, sur des lits de camp. Et puis il y a une collègue retraitée, Mme Breitwiser, une Alsacienne qui a longtemps vécu au Maroc. Elle sait ce que nous avons traversé et nous prend sous sa protection. Malgré tout, je réalise très vite qu’il me sera impossible de rester là.

Je demande à l’inspection mon «rapatriement» sur Toulon, où vit mon fiancé, Pierre. Je le rejoins en avril 1963 pour l’épouser. Pierre est un homme qui s’est engagé à fond pour l’Algérie française et qui est complètement traumatisé d’avoir dû quitter sa terre. Mais nous sommes jeunes, nous nous aimons

et nous sommes prêts à travailler dur pour recommencer une nouvelle vie. Mes parents, eux, ne s’en sont jamais remis. Ils ont quitté l’Algérie en novembre 1962 et ont été envoyés dans un camp de transit, au Raincy, en région parisienne, avant d’aller vivre chez mon frère René, à Reims, puis chez moi, à Toulon. Jusqu’à sa mort, en 1971, mon père n’a plus voulu parler de l’Algérie. Il était très atteint dans sa dignité et en voulait beaucoup à la France d’avoir «sacrifié » les « pieds-noirs ».

Moi aussi, les premiers temps, je ne me suis pas reconnue dans ce pays, la France, et je crois que les Français ne voulaient pas non plus me reconnaître. Ils s’étaient débarrassés d’une guerre douloureuse et chantaient les louanges de la décolonisation, parlaient avec des trémolos dans la voix de la libération des Algériens, mais refusaient de nous voir, nous les « pieds-noirs », à qui l’Histoire avait tout pris, sauf la fierté d’exister.

Aujourd’hui, je ne peux affirmer que cette page soit tournée, car elle n’a pas été bien lue. Mais j’ai rebondi et reconstruit ma vie. Depuis, j’ai eu deux enfants, je suis devenue directrice d’école, puis élue à la mairie de Toulon. Mais je n’ai rien oublié. Et je me souviendrai jusqu’à ma mort de l’Algérie, parce que je ne veux pas oublier qui je suis. Une « pied-noir », issue d’un peuple original, mélange de tous les peuples et de toutes les cultures de la Méditerranée : Arabes, Juifs, Espagnols, Italiens et Français mêlés. Quant à dire si un jour je retournerai en Algérie, je ne sais pas. Peut-être ai-je simplement besoin de revenir sur mes pas pour pouvoir, enfin, en partir.