Combattre le racisme

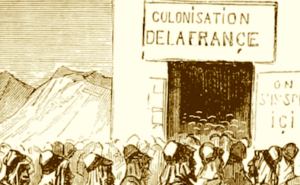

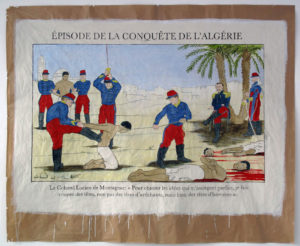

implique d’aborder notre longue histoire esclavagiste et coloniale et son héritage

Le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a publié le 15 février 2023 un sondage qui confirme si besoin était l’existence en France d’un racisme structurel, dont sont notamment victimes les personnes noires. 91 % disent avoir été l’objet de discriminations raciales, particulièrement dans l’espace public et au travail. Le gouvernement d’Élisabeth Borne a quant à lui rendu public le 30 janvier 2023 un « plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 » : 80 mesures principalement pédagogiques, dont « une visite obligatoire d’un lieu de mémoire » au cours de la scolarité. Un plan bien intentionné mais qui laisse un net sentiment d’incomplétude. Rien sur le contrôle policier « au faciès », pourtant maintes fois documenté comme systémique en France. On est loin d’affronter sérieusement un fléau qui plonge ses racines dans notre longue histoire esclavagiste et coloniale, comme le rappelle Anne Chemin dans un article du Monde sur le débat médiatique actuel sur un prétendu « wokisme ».