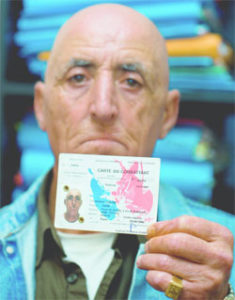

Le terme « harkis », au sens strict, désigne les membres d’une harka, l’une des formes d’unités supplétives de l’armée française en Algérie. Mais, progressivement, le terme s’est étendu à l’ensemble des « Français musulmans d’Algérie» engagés dans ou au côté de l’armée française. Au total, fin 1960, on comptait 60 000 « Français de souche nord-africaine » – selon la dénomination de l’époque – dans les forces régulières et supplétives, dont 20 000 harkis.

Les harkis et leurs familles qui ont fui l’Algérie pour la France en 1962 vont y être successivement catégorisés comme « Français musulmans rapatriés» à partir de juin 1962, puis comme « Français rapatriés de confession islamique », enfin comme « Rapatrié d’origine nord-africaine» dans les années 1980. Ce prisme de l’origine, omniprésent et durable, et qui n’est pas sans rappeler un des ressorts de la discrimination coloniale, marginalise doublement les harkis – ni rapatriés comme les autres, ni Français comme les autres.

En matière de logement, une note relative à « l’attribution des logements HLM aux anciens harkis », en date du 31 janvier 1964, émanant du ministre des Rapatriés, à l’attention des préfets, rend clairement compte de cette logique. Elle rappelle certes que «les anciens harkis sont considérés comme rapatriés et bénéficiaires, à ce titre, de la loi du 26 décembre 1961 ». Mais elle donne aux préfets la directive de ne « reloger les anciens harkis qu’après avoir relogé tous les rapatriés demandeurs de logement et particulièrement mal-logés. » Dans les faits, les harkis et leurs familles sont majoritairement logés en camps de transit puis en « cités d’accueil », lesquels perdurent jusqu’au milieu des années 1970.

Des informations sur ces camps et hameaux de forestage qui, les années passant, deviennent des lieux de mémoire, sont regroupés sur le site Harkis et droit de l’Homme : http://www.harki.net/article.php?rubrique=15