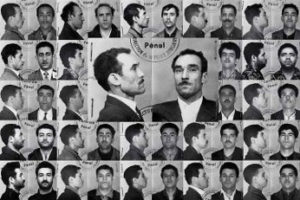

remise des 10 000 premières signatures de l’appel à la reconnaissance des massacres du 17 octobre 61

C’est un massacre colonial dont la France officielle a jusqu’à présent refusé d’admettre l’existence. Il ne s’est pas déroulé en Algérie, au Cameroun ni à Madagascar, mais à Paris, ville-lumière, ville des Lumières… Le 17 octobre 1961, des dizaines d’Algériens et d’Algériennes ont été tués, certains en étant jetés à la Seine, alors qu’ils ne savaient pas nager, pour avoir osé braver le couvre-feu qui leur était imposé. D’autres ont été battus à mort dans la cour de la Préfecture de police ou dans ses annexes, cette même Préfecture où, l’on va, aujourd’hui, retirer son permis de conduire ou une carte de séjour, sans oublier celles et ceux qui y célèbrent leur naturalisation.

Il n’y eut aucune enquête officielle, aucune inculpation ou mise en cause … mais, aujourd’hui, le 17 octobre est lourd d’enseignements : il nous rappelle le rôle ambigu de la gauche française pendant la Guerre d’Algérie, mais également que la France officielle a toujours aussi mal à sa mémoire coloniale – cette France qui s’en va donner des leçons mémorielles à la planète entière.

Il nous rappelle aussi que, finalement, l’idéologie raciste et coloniale perdure en France.

C’est tout cela qu’ont compris nombre de ceux qui ont manifesté le 17 octobre 2011 ou qui ont signé l’appel de Mediapart demandant une reconnaissance officielle de ce massacre1 – appel qui sera prochainement remis aux plus hautes autorités françaises avec l’espoir des 10 000 premiers signataires d’être entendu.