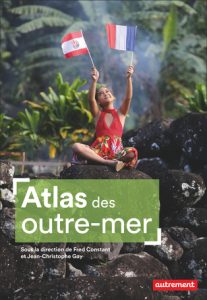

« Atlas des Outre-mer », sous la direction de Fred Constant et Jean-Christophe Gay

Présentation de l’éditeur Les outre-mer, ces territoires du « lointain », sont caractérisés par une grande diversité. Fruits d’une histoire complexe, ils demeurent mal connus, malgré une actualité toujours vive.• Comment les