« Reconnaître l’autonomie avancée de la Guyane

tient du bon sens »

par Blaise Tchikaya, maître de conférences en droit public à l’université de Fort-de-France,

Recueilli par Béatrice Bouniol, publié par La Croix le 2 avril 2017 Source

Quel est le statut actuel de la Guyane ?

Blaise Tchikaya : En 2010, les Guyanais ont rejeté à une large majorité la proposition qui leur avait été faite par référendum d’une nouvelle organisation aboutissant à l’autonomie de la Guyane. En 2015, lors d’un autre référendum, ils ont accepté le statut de collectivité territoriale unique, à l’instar de la Martinique et contrairement à la Guadeloupe. Par la réunion sur le territoire du département et de la région, ont été ainsi créées la région unique de la Guyane et la collectivité unique de la Martinique.

Quelles sont les prérogatives liées à ce statut ?

Blaise Tchikaya : En dehors des prérogatives classiques du département et de la région, ces collectivités territoriales uniques ont davantage de pouvoir en matière de négociations internes et de coopérations externes : elles peuvent représenter par exemple la France au sein de l’Association des États de la Caraïbe (AEC) ou proposer des dispositions à la France dans ces négociations. Cela signifie aussi que la France est tenue de les aviser dès qu’elle entre en discussion avec les États de la Caraïbe. Par exemple, la Guyane peut prendre des dispositions sociales, économiques, culturelles, qui lui semblent importantes, en discuter avec ses voisins frontaliers, sans que la France y voie un quelconque problème. Seulement, la République pose une limite : la Guyane n’est pas autonome pour autant, elle doit en aviser l’autorité centrale compétente.

Quelle est la nouvelle revendication qui s’exprime aujourd’hui ?

Blaise Tchikaya : Aujourd’hui, on est passé d’une demande de moyens à une revendication institutionnelle plus forte. On ne sait pas à quel statut réel ils aboutiront, mais les choses se précisent. Sans doute, la Guyane veut-elle passer de l’article 72 à l’article 74 de la Constitution selon lequel les collectivités d’Outre-mer sont gérées par « un statut qui tient compte de leur intérêt propre au sein de la République ». Elle gagnerait ainsi la seule chose qui lui manque dans un processus d’autonomie avancée : ce que l’on appelle en droit public la « spécificité législative ». Celle-ci lui permettrait de faire ses propres lois en tenant compte de la réalité de son territoire, de sa complexité sociologique par exemple. De multiples groupes vivent en effet en Guyane, notamment une communauté d’origine asiatique qui se considère française, des collectivités traditionnelles comme les Bonis ou les Saramaka répondant à des dispositions très particulières qui n’ont rien à voir avec le Code civil, ainsi que différentes populations immigrées comme les Haïtiens.

Que pensez-vous de cette autonomisation ?

Blaise Tchikaya : La seule issue qui me semble réaliste aujourd’hui, c’est de proposer aux Guyanais, par référendum, de passer à cet article 74. Les lois applicables en Guyane seraient ainsi celles qu’auraient élaborées leurs assemblées élues dans les domaines déterminés par la République en amont. Par exemple, ils n’auraient évidemment pas le droit de changer le drapeau et devraient aménager leur politique extérieure par rapport à la ligne définie par le Quai d’Orsay. Mais cela signifie que la collectivité devrait se gérer elle-même, avec l’aide de la France pour améliorer un service public défaillant. La France sortirait ainsi de sa position présente, un peu débitrice. La revendication actuelle tient en fait du bon sens : l’autonomie législative est un droit pour une communauté qui le revendique. Et il revient à la République de suivre l’évolution de cette autonomie législative.

Les engagements chiffrés du gouvernement — un milliard d’euros — vous paraissent-ils insuffisants ?

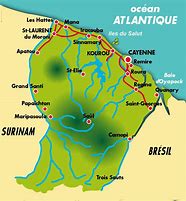

Blaise Tchikaya : En l’état actuel des choses, un chiffrage n’a pas de sens. Encore faut-il que ces sommes soient bien réparties, utilisées par les acteurs économiques et sociaux comme il se doit. Bref, que des conditions de bonne gestion soient réunies, dans une société dont la complexité sociologique ne facilite pas la lutte contre la corruption. Mais outre cela, au vu des besoins immenses de ce territoire français, coincé entre le Brésil et le Surinam, un milliard ne signifie pas grand-chose. Il faut un plan Marshall sur plusieurs années, un effort continu pour moderniser la Guyane. Et c’est l’intérêt de la France. Il faut insister aussi sur les atouts de la Guyane : l’ouverture sur l’Amazonie, avec sa richesse de flore et de faune, la base de Kourou, première de la France, et un sous-sol qui regorge d’or. La Guyane n’est pas pauvre. La France doit s’impliquer à la hauteur de ce qu’est ce territoire.

Deux communiqués de la Ligue des droits de l’Homme et de sa section de Cayenne à l’occasion de l’important mouvement social de mars 2017

Guyane : Qui sème la discrimination récolte la colère !

Paris/Cayenne, le 30 mars 2017 Source

Depuis quelques semaines, tout le monde en discutait. Depuis deux jours, tout le monde la fait : la grève en Guyane est à la une de l’actualité.

La Ligue des droits de l’Homme, et sa section de Guyane, ne s’étonne pas de l’irruption des revendications et de leur cristallisation dans un mouvement qui fédère les colères et les frustrations rentrées depuis si longtemps. Déjà en 2011, la LDH avait participé activement à la création d’un Collectif des associations de Guyane pour appeler l’attention sur la dégradation de l’application des lois de la République. L’appel rappelait le principe de base du refus de toute discrimination et demandait l’application des mêmes droits pour toutes et tous, scolarité, santé, logement, eau, transport, infrastructures, mais aussi tout simplement droit à l’état civil, à la même administration, au dialogue civil avec les autorités, à la diversité culturelle, sans oublier la responsabilité majeure de l’Etat envers les populations autochtones dont l’existence et la sécurité sont menacées par les orpailleurs illégaux et le déforestage sauvage, et enfin envers les migrants dont les droits sont niés.

En 2017, cinq ans après, la LDH apprécie à sa juste valeur le fait que la mission effectuée l’an dernier par le Défenseur des droits en Guyane confirme l’exactitude des analyses et des constats faits par les associations, au point qu’il a quasiment sommé l’Etat de remplir immédiatement ses obligations d’égalité des droits envers toutes les populations. Le très large collectif associatif et syndical qui organise le mouvement social est conduit à prendre en charge une multiplicité de revendications due à la dégradation de la situation. En tentant de résoudre la crise en opposant les uns aux autres, les différents détenteurs de pouvoirs, en Guyane et à Paris, montrent qu’ils n’ont pas pris la mesure de dizaines d’années d’abandon du territoire.

Il est un sujet pourtant qui fait l’unanimité de leurs discours : pas de violence ! Oubliant ainsi que la protection de l’ordre public n’est légitime que si elle est au service de la résolution de la violence sociale que subit la population. A cet égard, la LDH demande solennellement au gouvernement de mettre fin aux exactions de groupes de quasi-miliciens, qui attaquent, rackettent, violentent dans les rues les personnes, en particulier les supposés étrangers, sans être inquiétés. La LDH tient le gouvernement pour comptable de toute exaction, de toute agression perpétrée contre les acteurs du mouvement social par des groupes proches des criminels locaux et elle assure sa section de Guyane du soutien total de toute l’association.

Communiqué de la section de Cayenne de la LDH

Le point sur les droits de l’Homme en Guyane et revendications

Cayenne, le 28 mars 2017 Source

Alors que des mouvements sociaux légitimes s’expriment en Guyane en mars 2017, la section de Cayenne de la Ligue des Droits de l’Homme fait le point sur les droits de l’Homme en Guyane et présente ses revendications.

La Guyane est un Département français d’Amérique avec environ 250 000 habitants. La Guyane n’est pas une île, contrairement aux autres départements d’Outre-Mer. Sa préfecture, Cayenne est à 7 000 km de Paris. L’indice de développement humain indique pour la Guyane un retard de 27 années sur la France hexagonale selon l’Agence Française de Développement.

1 – Résumé de l’état des droits de l’Homme en Guyane

En Guyane la liberté de circuler n’est pas complètement assurée : les 600 km des 4 Nationales sur le littoral sont insuffisants pour desservir par la route 7 des 22 communes. Deux barrages permanents de la gendarmerie, vers l’ouest et vers l’est, contrôlent tous nos déplacements avec parfois une fouille intégrale des voitures et des taxis collectifs.

Non seulement les nouvelles écoles ne permettent pas la scolarisation de tous les enfants et de répondre au taux de natalité Guyanais trois fois plus important que dans l’Hexagone, mais, en plus, quelques mairies exigent pour l’inscription des enfants à l’école plus de justificatifs que ne l’impose la Loi. Quand le transport scolaire ne fait pas fait défaut, il impose des trajets payants, longs et insupportables. Une fois arrivé, les enfants ont des conditions de scolarisation difficiles, sans parler bien souvent de l’absence de cantine.

La Guyane produit plusieurs centaines de kg d’or par trimestre d’une valeur d’environ une dizaine de millions de € – avec l’exploitation des illusions des populations précarisées de la grande région nord de l’Amérique du Sud. Les conséquences sont nombreuses : sociales (exploitation inhumaine, prostitution, trafics …), sanitaires (paludisme, VIH, violences …) et environnementales (destruction de la forêt, intoxication par le mercure des poissons et des populations, au premier plan amérindiennes et bushinenguées …).

Les salaires nets annuels moyens placent la Guyane en tête des régions pour les cadres, les professions intermédiaires et les employés et en milieu de tableau pour les ouvriers et la fonction publique. Mais le droit à un niveau de vie suffisant n’existe pas pour tous : en Guyane la tranche des plus faibles revenus fiscaux de moins de 10 000 € par an est deux fois plus importante qu’en France hexagonale : environ 50% des foyers contre environ 25%.

Les conséquences des inégalités sociales sur l’accès aux besoins fondamentaux sont bien là : selon les derniers chiffres officiels 46 000 habitants de Guyane vivent à plus de 1 km d’un point d’eau potable, plus de 10 000 logements sont insalubres, bien souvent dans un bidonville, sans eau et assainissement, avec des branchements électriques dangereux. Les logements construits ne correspondent pas aux besoins : voyez les conditions de vie et d’éloignement des zones d’activités économiques à Soula 2 à Macouria et les logements neufs de grand standing à Cayenne qui restent vides, sans parler du récent scandale des logements « auto-construits » à Saint Laurent du Maroni.

Peut-on espérer de la justice ? Pas certain : les interprètes des tribunaux ont dû manifester pour être rémunérés, les difficultés pour l’accès à la justice pour les populations précaires non francophones souvent illettrées, la surpopulation de la prison de Rémire-Montjoly qui est chronique … et, sans titre de séjour, mieux vaut ne pas rencontrer la Police aux Frontières : la rapidité des presque 10 000 reconduites à la frontière annuelles rend impossible tout recours.

Qu’en est-il de la liberté de pensée, de conscience, de religion ? C’est encore le XIXe siècle en Guyane ! Une exception au sein de la République fait que la loi pour la séparation de l’église et de l’État de 1905 ne s’applique pas. La trentaine de prêtres et un évêque catholiques sont rétribués avec plus de 800 000 € par an de fonds publics !

Du côté de la liberté d’opinion et d’expression : le droit à l’information n’est pas effectif en Guyane : toutes les radios publiques nationales n’y sont pas diffusées et certaines zones du territoire ne sont pas couvertes.

La question de la liberté de participation politique posée par la Ligue au niveau national résonne tout particulièrement en Guyane : que dire de l’absence du droit de vote aux élections locales des étrangers résidents alors qu’ils représentent environ 40% de la population de la Guyane ?

Pouvons-nous espérer un droit à la protection de la santé en Guyane ? L’offre de soins y est insuffisante. Les hôpitaux sont malades. Les territoires de l’intérieur parfois sans médecin sont défavorisés. Par exemple, les femmes de l’intérieur doivent accoucher à plus de 2 jours de voyage en pirogue de leur famille, ce après un séjour de plusieurs semaines à l’hôpital. Quand l’offre de soins existe, ce sont les contrôles zélés des papiers sur la voie publique ou aux barrages routiers de la préfecture qui entravent le parcours de santé des personnes les plus vulnérables. Actuellement, dans de nombreuses PMI de Guyane les femmes enceintes ne sont pas suivies et les enfants ne sont plus vaccinés ! Sans oublier des propos irresponsables et xénophobes de responsables politiques et associatifs à l’encontre des médecins et des patients étrangers. Les Assises de la santé de décembre 2016 en furent une triste illustration.

Qu’en est-il du droit à la sécurité sociale pour pouvoir se faire soigner ? En Guyane la Caisse générale de sécurité sociale ne délivre pas forcément de justificatif de dépôt de dossier et les délais d’affiliation sont de l’ordre de six mois, voire un an, la carte est parfois délivrée après la date de fin de droit !

Le droit au respect des identités culturelles doit encore être amélioré en Guyane sur les droits collectifs et la prise en compte des peuples et des étrangers vivant en Guyane, notamment par la reconnaissance des langues maternelles amérindiennes et bushinenguées.

Le droit à une nationalité est loin d’être effectif pour tous en Guyane : les milliers d’anciens réfugiés de la guerre au Suriname ou les victimes des carences des services de l’État civil pour les populations transfrontalières qui restent sans nationalité et sans état civil.

Le droit à la protection de la famille ? Que dire des violences à l’encontre des femmes et des enfants avec deux fois plus de cas que la moyenne nationale.

Le droit à la sécurité ? Alors que la sécurité est l’affaire de tous, nous assistons à l’apparition de milices en uniforme et cagoulées qui arpentent la Guyane. Que fait l’État de droit ?

2 – Revendications et propositions

La Guyane a besoin de services publics renforcés et innovants pour faire face à ses difficultés dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social, de la justice, des infrastructures et de l’économie. Il faut aussi des services publics non entravés par la xénophobie de certains politiciens locaux ou autres bureaucrates zélés qui se sentent investis d’une mission d’entrave des parcours de droit des étrangers.

Plus spécifiquement, concernant les droits de l’homme, les principales revendications de la section LDH de Cayenne sont les suivantes :

1. Faire participer tous les citoyens à la vie politique, de manière permanente et à tous les niveaux,

2. Donner le droit de vote aux étrangers résidents pour les élections locales,

3. Donner effectivement un État civil à tous les habitants,

4. Respecter les peuples amérindiens et bushinengués, notamment reconnaître leurs langues et leurs terres et ratifier la convention n°169 de l’Organisation Internationale du Travail,

5. Lever les barrages routiers permanents de la Préfecture sur les routes de Guyane,

6. Mettre en demeure, avec substitution par l’État, les Maires entravant l’accès aux droits fondamentaux, notamment pour la scolarisation et l’accès à l’eau potable,

7. Mettre en demeure, avec substitution par l’État, le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane qui n’assure pas ses missions de service public, notamment les PMI et les services sociaux,

8. Interdire les expulsions de familles de leur logement sans qu’une solution pérenne ne soit proposée,

9. Rendre gratuit les transports scolaires.

Il est important que toute la société civile de Guyane soit entendue — notamment le collectif des droits — pour éviter que quelques groupes d’intérêts particuliers continuent à entraver les droits de l’homme en Guyane.

Le Bureau de la Section de Cayenne de la Ligue des Droits de l’Homme

Ligue des droits de l’Homme – Section de Cayenne –

Maison des Associations –

Angle avenue Léopold Héder rue François Arago – 97300 CAYENNE

Site internet : http://site.ldh-france.org/guyane/

Courriel : ">