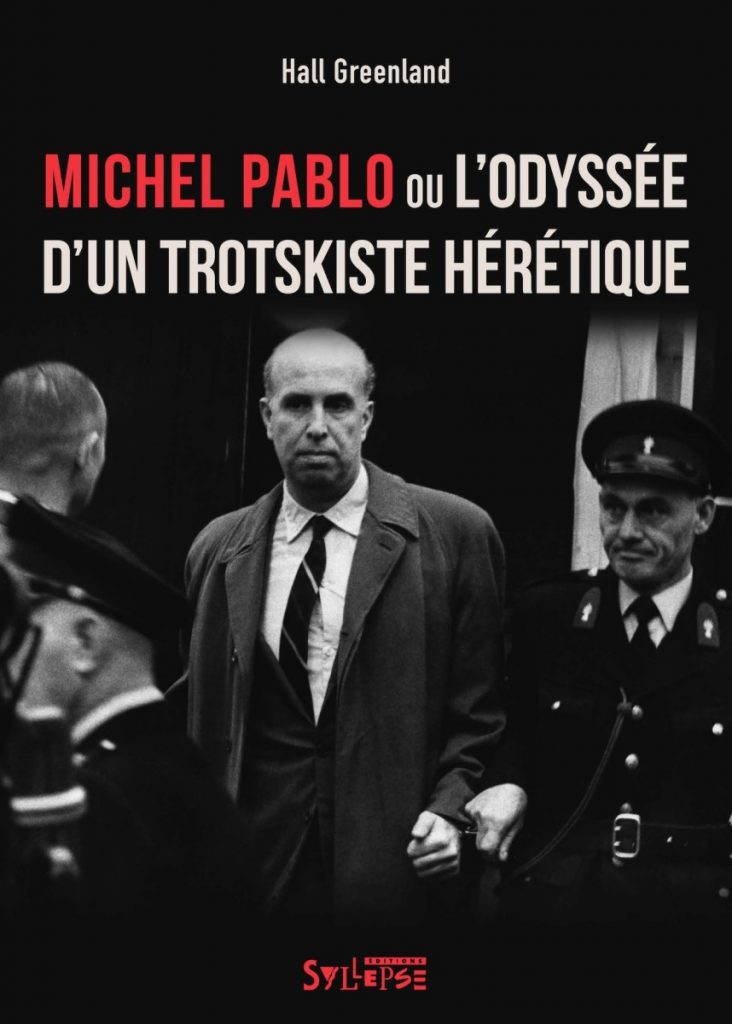

Les éditions Syllepse publient sous le titre Michel Pablo ou l’odyssée d’un trotskiste hérétique la traduction de The well-dressed revolutionnary par Hall Greenland, lui-même ancien militant trotskiste australien ne cachant pas son empathie pour le personnage. Michel Raptis (1911 – 1996), dit Pablo, fut l’un des plus influents leaders du mouvement trotskiste mondial, co-fondateur de la IVe Internationale en 1938 et membre de son secrétariat international jusqu’en 1965. Dans les années 1950 et 1960, une grande partie de son activité fut consacrée à un soutien actif et concret à la lutte armée anticoloniale algérienne. A l’indépendance de l’Algérie, Pablo fut un « pied-rouge », conseiller auprès d’Ahmed Ben Bella, jusqu’au coup d’Etat de Houari Boumédiène en 1965 qui l’obligea à fuir.

Nous publions cet été 2025 en trois épisodes les bonnes feuilles des chapitres du livre de Hall Greenland relatifs à cet engagement. Un premier épisode revenait sur le soutien inconditionnel au FLN et l’aide logistique à sa Fédération de France. Le second épisode relate ci-dessous l’installation au Maroc par les trotskistes d’une usine d’armement clandestine destinée à l’ALN. Le dernier épisode, à paraitre le 1er août, racontera le combat perdu par Pablo et les rares marxistes algériens, comme Mohammed Harbi, pour tenter d’instaurer un socialisme autogestionnaire dans l’Algérie nouvelle.

L’USINE D’ARMEMENT AU MAROC (1955-1960) (extraits du chapitre 8)

« Notre soutien à la révolution présente ne peut se contenter d’être épisodique, verbal et accessoire mais doit au contraire être constant, pratique et l’un de nos axes essentiels d’action » Michel Pablo, 1958.

Les événements se précipitèrent après le 5e congrès de l’Internationale en septembre 1957. En mai 1958, un coup d’État, fomenté par les partisans les plus fanatiques du maintien de la domination française en Algérie, porta le général de Gaulle au pouvoir. Devant l’hypothèse de l’avènement d’un régime plus répressif, le siège de l’Internationale fut transféré de Paris à Amsterdam. De ce fait, les membres néerlandais et allemands de l’Internationale furent amenés à jouer un rôle plus actif dans le travail de solidarité avec les Algériens. Cela facilita également les contacts de Pablo avec les dirigeants du FLN en Europe – essentiellement les frères Boudaoud, Omar et Mansour – installés dans ce qui s’appelait alors l’Allemagne de l’Ouest.

Le déménagement à Amsterdam a coïncidé avec une période difficile pour les Algériens. En 1957, ils avaient perdu la « bataille d’Alger », qui s’était déroulée dans la Casbah, le quartier très peuplé du centre-ville. Bastion du FLN, la Casbah avait été bouclée au cours de l’hiver et du printemps 1957 par les parachutistes français qui avaient, méthodiquement, immeuble par immeuble, rassemblé les suspects pour les interroger, les torturer et parfois les assassiner. L’opération fut ponctuée de fusillades et de démolitions d’habitations, au cours de laquelle les militants du FLN furent pris au piège, capturés et élimi- nés. Ailleurs, dans les campagnes, le FLN battait en retraite devant l’offensive française. Il y avait désormais plus de 400 000 soldats français en Algérie. L’aviation française y avait les coudées franches,elle mitraillait et bombardait, y compris au napalm, à volonté. Deux millions de ruraux furent arrachés à leurs villages et parqués dans des camps de concentration et des bidonvilles. Pratiquement achevés, les clôtures électrifiées et les champs de mines qui couraient le long des frontières de la Tunisie et du Maroc, rendaient l’approvisionnement des partisans extrêmement difficile, voire impossible. Les services secrets français éliminaient ou intimidaient la poignée de marchands d’armes disposés à fournir des armes aux Algériens et tous les navires transportant des armes étaient soit coulés, soit interceptés par la marine française. En somme, la révolution algérienne risquait d’être désarmée, asphyxiée et étouffée.

La menace de la Main Rouge

Lors de ses rencontres avec les dirigeants du FLN, Pablo avait constaté « une grande inquiétude, voire du désespoir », notamment à propos du manque d’armes pour les combattants qui luttaient et survivaient à l’intérieur du pays. Ce fut là une situation critique à laquelle il chercha à répondre :

Quand j’ai perçu la possibilité d’une défaite de la révolution algérienne pour laquelle tant de sang avait été versé, tant de sacrifices offerts et tant d’espoirs investis, mon imagination s’est tournée, comme souvent dans ma vie, vers ces « solutions » qui semblent à première vue « impossibles ».

Les solutions impossibles qu’il avait en tête étaient la formation d’une brigade internationale sur le modèle de la guerre civile espagnole de 1936-1939 et la création au Maroc d’usines d’armement à échelle industrielle. L’Internationale allait rendre ces opérations « impossibles ». Il s’envola avec Elly pour la Tunisie au second semestre 1958 afin de proposer ces « solutions » au gouvernement provisoire algérien. Il y rencontra son président Ferhat Abbas. […]

Si la proposition d’une brigade internationale fut rejetée, les Algériens accepteront en 1959 le projet des usines d’armement. Plus tard, Pablo se souviendra : « Personnellement, les armes n’ont jamais été mon genre de prédilection. […] Mais il aurait été ridicule de mettre en avant mes principes ou mon éthique “christiano-tolstoïenne” fruits de mon éducation. » Pour lui, Machiavel avait répondu à de tels scrupules des siècles auparavant.

L’entreprise était dangereuse. Les services secrets français s’étaient spécialisés dans l’assassinat des trafiquants d’armes qui approvisionnaient les Algériens. Sous le nom de la Main rouge, le « service action » de la police secrète française du SDECE perpétrait des attentats et des assassinats dans toute l’Europe et l’Afrique du Nord. Constantin Melnik, le conseiller en matière de sécurité du Premier ministre Michel Debré, s’est vanté que cette machine à tuer avait commis 135 assassinats au cours de la seule année 1960. Ainsi que le raconte Thomas Riegler, les trafiquants d’armes en relation avec le FLN constituaient une cible particulière de leurs opérations :

À partir de septembre 1956, le fabricant d’armes Otto Schlüter a fait l’objet d’au moins quatre tentatives d’assassinat en l’espace de deux ans. Après que le dernier attentat à la bombe ait accidentellement coûté la vie à sa mère et blessé sa fille [en juin 1957], Schlüter s’était finalement retiré des affaires. Une autre cible était le marchand d’armes Georg Puchert à Francfort. Il avait été engagé en 1958 par le FLN pour approvisionner la Wilaya 5, l’une des zones d’opérations située à l’Ouest de l’Algérie. Dans un premier temps, les Français ont eu recours au sabotage pour dissuader Puchert : les hommes-grenouilles du service action avaient sabordé dans le port de Hambourg son cargo Atlas chargé de dynamite norvégienne destinée au FLN. Puis, en septembre 1958, l’associé suisse de Puchert, Marcel Léopold, fut tué à Genève au moyen d’une fléchette empoisonnée tirée dans le cou à partir d’une sorte de pistolet à pompe pour bicyclette. Tous ces efforts n’ayant pas réussi à décourager le marchand d’armes, la Main rouge porta le coup fatal : le 3 mars 1959, Puchert trouva la mort dans l’explosion d’une bombe fixée sous le siège du conducteur de sa Mercedes et déclenchée par un mécanisme à inertie. Remplie de billes métalliques, la bombe a relativement peu endommagé la voiture, mais le corps déchiqueté de Puchert s’affala sur le volant. Au cours des deux années suivantes, quatre autres hommes d’affaires allemands qui étaient en contact avec le FLN ont également été pris pour cible : l’un d’entre eux a été tué sur le coup et un autre grièvement blessé ; les deux autres attentats ont échoué.

Cette liste n’est pas exhaustive. La Main rouge s’est également attaquée à la forte présence du FLN en Allemagne de l’Ouest : en novembre 1958, l’avocat Aït Ahcene fut abattu devant l’ambassade de Tunisie à Bad Godesberg. Abd el-Solvalar subit le même sort devant la gare de Sarrebruck en janvier 1959. Il est presque certain que la police ouest-allemande a collaboré à ces attentats, ne serait-ce qu’en fournissant des renseignements et en fermant les yeux. La Main rouge a également assassiné des Algériens ou leurs soutiens en Belgique, en Suisse et en Italie.

Tout cela faisait de Pablo une cible potentielle. Il raconte un incident survenu en Allemagne, alors qu’il voyageait avec les frères Boudaoud, deux des dirigeants du FLN. En sortant de Cologne, ils reconnurent un officier du SDECE qui les suivait. « Craignant une tentative d’assassinat, raconte Pablo, ils ont immédiatement sorti leurs armes » : « J’ai alors pensé que l’une des prophéties de ma mère allait se réaliser : “Toi, mon enfant, m’avait-elle dit, avec les idées folles que tu as dans la tête, un jour tu seras pendu”. »

Une course-poursuite s’engagea – « Mansour était le conducteur le plus extraordinaire que j’aie jamais rencontré dans ma vie », raconte Pablo – et le colonel français et ses hommes furent semés dans le sillage des Algériens. Tous ceux qui étaient dans la voiture étaient des cibles potentielles du SDECE.

Les Français ont tué des dirigeants et des représentants du FLN. Ben M’Hidi, le principal dirigeant du FLN à Alger, a été « suicidé » après sa capture en 1957. En mai 1959, la voiture piégée destinée à Tayeb Boulahrouf, le représentant du FLN à Rome, a tué un enfant. Du côté des sympathisants non algériens, deux militants de la solidarité en Belgique, Georges Laperches et Pierre Legreve, ont été visés par des colis piégés en mars 1960. Laperches a été tué en ouvrant son colis, mais Legreve a été sauvé par sa femme qui a appelé la police avant que l’engin, peut-être défectueux, n’ait explosé. Outre les marchands d’armes allemands, les marchands d’armes suisses Marcel Léopold et Leo Geiser furent également assassinés à Genève en septembre et novembre 1957.

Une demi-douzaine d’usines d’armement pour l’ALN

Au-delà du danger, il y avait les difficultés pratiques liées à l’installation d’une usine d’armement. Il s’agissait de fabriquer des pistolets-mitrailleurs sur le modèle du français MAT 49. Cette arme était adaptée à des guérilleros légèrement armés et les transfuges de l’armée française qui passaient dans leurs rangs la connaissaient bien. Les munitions pouvaient être relativement facilement obtenues par des raids et sur le marché noir. Les Algériens promirent de trouver le site pour installer l’usine, de réunir les fonds et de recruter des travailleurs algériens en France et en Algérie. Pablo devait s’occuper du reste. Comme il le rappelle :

Le plan ne pouvait être mis en œuvre sans l’aide de notre mouvement. Nous avons d’abord choisi une équipe de métallurgistes et de mécaniciens qualifiés. Nous avons formé une petite organisation clandestine en Europe, capable de fournir les machines nécessaires et de les envoyer rapide- ment et en toute sécurité sur le site de production. Nos membres et dirigeants venus d’Argentine, de France, des Pays-Bas et de Grèce ont quitté leur travail, leur famille et leur pays pour venir travailler dans les usines secrètes que le FLN avait installées au Maroc.

Le meilleur témoignage sur la création de cette usine est celui de Dimitris Livieratos, qui en l’organisateur sur place et l’agent de liaison de Pablo. Il faisait la navette entre Casablanca et Londres pour rencontrer Pablo et Elly, qui étaient toujours dans le feu de l’action. Londres, pour la dernière fois peut-être, servit de refuge à des révolutionnaires cherchant à renverser un régime détesté. Livieratos participa à toutes les étapes de la création de l’usine. Il s’entendait si bien avec les Algériens qu’il fut intégré à la direction des autres usines qui produisaient des grenades et des mortiers. Son récit circonstancié, basé sur les notes écrites au milieu des années 1960, a été publié en 2001 en Grèce. La traduction française n’est parue qu’en 2012. Au cours des décennies qui ont suivi, la gauche n’a que peu parlé de l’usine. Le titre du livre de Livieratos, L’usine invisible, aurait tout aussi bien pu être « L’usine inconnue ».

Fait remarquable, l’implantation des usines au Maroc s’est déroulée sans intervention des forces de police françaises, omniprésentes et actives ou de leurs alliés. Une trentaine de membres et de sympathisants européens et latino-américains furent recrutés et firent le voyage jusqu’au Maroc en 1959 et 1960. Ils rejoignirent quelque 400 Algériens pour créer et faire fonctionner une demi-douzaine d’usines fabriquant des grenades, des mortiers et des pistolets-mitrailleurs.

Ces pistolets-mitrailleurs constituèrent la contribution particulière de Pablo et des volontaires internationaux. Ils ont recherché, acheté et acheminé les machines de précision nécessaires à leur fabrication. L’un des plus fervents partisans français de Pablo, Pierre Avot-Meyers, s’est même introduit dans une caserne parisienne pour tenter de voler un pistolet-mitrailleur afin de l’utiliser comme modèle. Il réussit à pénétrer dans l’armurerie mais les armes étaient sous clés et trop efficacement protégées. Au final, les armes produites seront dérivées d’un modèle belge – le Sola Super 9 mm – qui n’avait jamais été mis en production.

Les ouvriers internationalistes n’étaient pas tous membres de la 4e Internationale. Albert Oeldrich, que Dimitris Livieratos surnomme « le vieil aventurier », n’en était pas membre. Graveur de profession, ancien des Brigades internationales en Espagne, vétéran de la résistance néerlandaise contre le nazisme, il était un fervent partisan indépendant de la liberté algérienne. Il a joué un rôle clé dans l’obtention d’une grande partie des machines de l’usine et des dessinateurs pour la conception des différentes pièces du pistolet-mitrailleur. Cependant, il pouvait poser problème. Au début de l’opération, lors d’un voyage au Maroc avec Livieratos, il tenta d’agir en free-lance en faisant des promesses à « Victor », le chef des opérations d’approvisionnement du FLN en Algérie, en court-circuitant Pablo et Sal Santen, le dirigeant trotskiste néerlandais. Il fut appelé à Londres par Pablo qui lui rappela les règles et le mit en garde à la fois contre les dangers d’agir seul et les difficultés qu’il aurait à recruter des collaborateurs. Les relations avec lui ne furent pas pour autant interrompues. En l’absence de personnes ayant les compétences et l’esprit d’initiative d’Oeldrich, Pablo n’avait d’autre choix que de continuer à travailler avec lui.

Il y a eu d’autres incidents. Le site d’origine de l’usine a dû être abandonné et les machines déplacées du jour au lendemain, à cause de la défection d’un haut responsable du FLN qui passa à l’ennemi en avril 1960. Par mesure de sécurité, les opérations du FLN furent alors décentralisées et la fabrication des pistolets-mitrailleurs transférée dans une fabrique abandonnée au milieu d’une orangeraie dans la région de Tamara [Témara ? Ndlr].

Débats politiques

Les volontaires étant des animaux fortement politisés, les crises politiques infusaient en permanence au cours de longues et épuisantes réunions. Il y avait au moins deux grands sujets de discorde. Le premier concernait la manière dont le travail devait être organisé : par l’autogestion des travailleurs ou par des méthodes verticales traditionnelles. Les Argentins étaient partisans de la première approche, le modèle Pablo en quelque sorte ; les Néerlandais défendaient le modèle hiérarchique traditionnel. Un compromis fut trouvé : les travailleurs se réuniraient régulièrement en assemblée générale mais la direction quotidienne serait confiée aux trois hommes les plus qualifiés. Les travailleurs algériens, quant à eux, se réunissaient séparément, mais en présence des internationalistes, qui étaient souvent invités à prendre la parole. Leurs réunions se déroulaient en arabe, parfois en français. Dimitris Livieratos avait appris quelques rudiments d’arabe, suffisamment pour suivre l’essentiel de leurs discussions. Les assemblées des Algériens étaient également longues et houleuses. Si les participants pouvaient s’exprimer librement, les réunions semblent avoir été plus consultatives que décisionnelles. Parfois, les dirigeants soumettaient des questions au vote, mais en général, ils prenaient les décisions finales après avoir entendu les « frères ».

Le second point de discorde était plus étroitement politique. Très tôt, après avoir exprimé son désaccord avec la ligne de l’Internationale qui donnait la priorité à la révolution coloniale, l’un des volontaires anglais demanda à être autorisé à rentrer chez lui immédiatement – après avoir bataillé avec les Algériens, Livieratos obtiendra l’autorisation. Choppy, l’un des volontaires jamaïcains, était quant à lui d’accord avec la ligne mais ne pensait pas que travailler dans cette usine soit le meilleur moyen d’y contribuer. D’autres étaient du même avis et affirmaient que ce travail clandestin ne contribuait pas à la construction de l’Internationale. En un mot, qu’il était trop désintéressé.

La présence d’un Français suscitera également un conflit avec les Algériens. Après de longues discussions, ils acceptèrent que Louis Fontaine rejoigne l’équipe qui travaillait au Maroc. Membre actif de l’Internationale, il avait effectué son service militaire en Algérie et à son retour en France, il s’était consacré à l’aide au FLN en gérant l’imprimerie que l’Internationale avait créée à son service. La DST avait cependant découvert l’opération et lancé un mandat d’arrêt contre lui. Toujours désireux de se mettre au service des Algériens, il était le volontaire idéal, ayant été ouvrier au Laboratoire de recherche et de balistique appliquée.

« Une mission difficile, sans promesse de gloire »

En fin de compte, les désaccords politiques n’ont pas perturbé le travail, mais ils ont ajouté des motifs supplémentaires de mécontentement à une vie qui n’était pas facile. L’usine étant clandestine et les travailleurs, internationalistes et algériens confondus, étaient cloîtrés à l’intérieur, à l’abri. Véritables prisonniers industriels, ils travaillaient, mangeaient, dormaient et se réunissaient dans le même bâtiment, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Le périmètre était patrouillé par des soldats algériens, souvent très zélés, pour dissuader toute forme d’absentéisme. Les travailleurs étaient, pour reprendre l’expression de Livieratos, pratiquement « enterrés ». Ce confinement était atténué par des excursions occasionnelles d’une journée sur la côte, et l’une des usines disposait d’une piscine. Il y avait une certaine fraternisation et des visites périodiques de hauts responsables (comme Pablo, en costume cravate naturellement, et Elly au début des années 1960). Dimitris Livieratos donne un aperçu des travailleurs en train de se reposer :

Ceux qui n’étaient pas requis à leur poste s’asseyaient sur leurs couvertures sous les arbres. […] On parlait de tout et de rien, de Brigitte Bardot ou de matérialisme dialec- tique. Jour après jour, nous échangions des histoires des quatre coins du monde. Les semaines, les dates, le temps lui-même perdaient de leur importance.

Il s’agissait surtout d’une mission difficile, sans promesse de gloire. Plus tard, lorsque les usines furent opérationnelles et que Pablo eut purgé sa peine de prison et trouvé refuge au Maroc, il se rendit à Tamara pour célébrer la production du 5000e pistolet-mitrailleur :

Nous avons réussi, tous ensemble. Pour la première fois, une révolution coloniale était parvenue à produire les armes de sa propre victoire, non pas dans une fabrique artisanale rudimentaire, mais dans une usine industrielle rationalisée. Cette usine, outre son importance purement pratique, a également eu un impact psychologique énorme, que le FLN, un peu plus tard, a exploité au maximum.

Selon Pablo, les Algériens avaient l’intention de réaliser un documentaire sur l’usine, mais le projet fut abandonné après le coup d’État de 1965 qui a rendu Pablo persona non grata. Par une de ces ironies de l’histoire, la mise en route de l’usine a coïncidé avec la décision de Moscou d’autoriser ses alliés d’Europe de l’Est à livrer des centaines de tonnes d’armement aux Algériens via la Tunisie.

Le silence de la gauche

Si le long silence historique de la gauche à propos de l’usine est surprenant, il y a plusieurs explications possibles. Toute agitation autour de cette entreprise en France même aurait pu provoquer des réactions hostiles dans la mesure où les armes produites étaient destinées à tuer des soldats français, dont beaucoup étaient des appelés du contingent. On peut également concevoir que les fascistes français, voire le gouvernement, aient pu exercer des représailles ou engager des poursuites. L’exclusion de Pablo de l’Internationale, peu après la victoire des Algériens, aurait également freiné tout enthousiasme à revendiquer le crédit de son activité par l’organisation elle-même. Il est également possible que la principale raison de ce silence relatif s’explique par le fait que l’histoire avait évolué et que l’attention s’était déplacée vers d’autres événements.

Avant de quitter ce remarquable exemple de solidarité avec la lutte émancipatrice d’un peuple, il convient d’en rappeler la justification politique. Pablo estimait que l’échec du mouvement ouvrier européen à apporter son aide et son soutien à la révolution coloniale était imputable aux directions social-démocrate et stalinienne, ce qui reflétait « le déclin relatif du caractère révolutionnaire » du mouvement ouvrier en Europe. L’absence de ce soutien a également handicapé le développement socialiste de la révolution coloniale. Grâce à cette solidarité concrète, l’Internationale appuierait non seulement la lutte d’émancipation dans le monde colonial, pensait-il, mais pourrait surmonter, ou du moins réduire, la rupture entre les deux mouvements. En outre, la victoire des Algériens donnerait un élan à la révolution dans toute l’Afrique et pourrait ébranler le régime gaulliste en France même. [….]

Faux-monnayeurs

À peine l’usine d’armement a-t-elle été opérationnelle que le FLN sollicita l’aide de Pablo pour un autre projet. Les dirigeants de la Wilaya 7 (le nom de la fédération du FLN en France) décidèrent qu’ils avaient véritablement besoin d’argent et eurent l’idée d’une grande opération de contrefaçon. Fin 1958, le gouvernement français avait décidé de remplacer l’ancien billet de 10 000 francs par une nouvelle coupure de 100 francs. Les dirigeants du FLN en France y virent l’occasion idéale de remplir leurs caisses en contrefaisant les nouveaux billets et en espérant qu’ils passeraient dans la confusion due au changement. En outre, les faux billets, utilisés par des dizaines de milliers d’Algériens travaillant en France (135 000 d’entre eux étaient membres du FLN à ce stade), pouvaient perturber gravement l’économie française18.

A posteriori, on peut considérer qu’une telle opération outrepassait les limites de la respectabilité révolutionnaire. Il convient donc de relever que, selon Ali Haroun, l’un des dirigeants de la Wilaya 7, le FLN avait réfléchi à l’époque sur la question de la révolution et des actes « criminels » :

Est-ce conforme à l’option politique du FLN, à son idéal révolutionnaire ? Ne va-t-on pas traiter les dirigeants du Front de vulgaires faux-monnayeurs ? Comment les rares amis de la gauche qui les soutiennent en France vont-ils interpréter l’opération ? Après tout, aucune personne sensée n’a considéré l’attaque de la poste d’Oran [en 1949, qui a rapporté près de 4 millions de francs au MTLD] comme un hold-up de gangsters. Tout mouvement révolutionnaire se considère en droit d’aller chercher l’argent là où il se trouve, principalement chez l’adversaire. Surtout si le but de l’action est clairement défini.

Ils se sont tournés vers Pablo pour obtenir une aide technique. Partagé, Pablo a consulté ses camarades les plus proches. On attendait de lui qu’il mette le FLN en contact avec Albertus Oeldrich, l’imprimeur et graveur hautement qualifié qui avait participé à la création de l’usine d’armement au Maroc. Sal Santen était tout à fait d’accord. Mohammed Harbi ne l’était pas. Pablo interrogea également Ernest Mandel qui accepta que l’Internationale apporte son soutien en établissant le contact entre FLN et Oeldrich. Après l’échec de l’opération et que Pablo et Santen eurent été arrêtés à Amsterdam et inculpés de contrefaçon et de trafic d’armes, Mandel n’assuma aucune responsabilité et utilisa toute l’affaire (ou laissa Maïtan et Frank l’utiliser) pour discréditer et affaiblir Pablo au sein de l’Internationale. Une trahison dont la blessure ne s’est jamais refermée chez Pablo. Nous y reviendrons.

De l’aveu même de Pablo, son rôle dans cette opération fut limité. Il savait ce que projetaient les Algériens et les avait mis en contact avec Albertus Oeldrich. Ce récit est confirmé par Ali Haroun, qui faisait alors partie du triumvirat de dirigeants du FLN en Europe. Haroun est catégorique sur le fait que, du début à la fin, il s’agissait d’un projet du FLN, même si l’échec final peut être attribué au recours à Oeldrich qui avait été recommandé par Pablo. (D’un autre côté, précise Haroun, son éventuel succès politique aurait été l’œuvre de Pablo22.) C’est aux alentours de 1958 que des camarades néerlandais avaient présenté Oeldrich à Pablo. Nous l’avons vu, le graveur a joué un rôle clé dans l’achat et l’installation des équipements pour les usines marocaines. Pablo et Santen eurent également recours à lui pour fabriquer des faux papiers destinés aux Algériens. Il semblait donc tout désigné pour le projet de fausse monnaie. Cependant, compte tenu des observations de Livieratos sur sa tendance à faire cavalier seul, ce dont Pablo était conscient, il était risqué de l’impliquer. Si Pablo peut être critiqué, c’est de ne pas s’être suffisamment impliqué dans l’opération de contrefaçon plutôt que trop. Selon Livieratos, il savait que le vieil « aventurier » néerlandais était un choix risqué. Ce fut une erreur qui coûta cher. Mais, comme l’écrit Livieratos, Pablo « n’a jamais voulu reconnaître son erreur à ce sujet. Il l’avait comprise, en homme intelligent qu’il était, mais refusait de l’admettre. Cela aurait été trop humiliant pour lui ».

Tout avait pourtant bien commencé. Avec les fonds fournis par le FLN, Oeldrich avait acheté la presse offset spécialisée et le papier et fit appel à Helmut Schneeweiss, un autre vétéran de la clandestinité pendant la guerre, qui trouva des locaux pour l’opération à Osnabruck, en Allemagne. À un moment donné, Oeldrich décida qu’il avait besoin de l’aide d’un spécialiste supplémentaire. Sans consulter Pablo ni Santen, il recruta Hubertus Hompe, un ancien graveur de l’imprimerie nationale d’Amsterdam. Le problème était que Hompe en avait été licencié dans des circonstances suspectes et qu’il était en relation avec Joop Zwart, un informateur occasionnel du BVD, la police secrète néerlandaise. C’est Zwart qui avait mis Oeldrich et Hompe en contact. C’est donc Oeldrich qui fut à l’origine de ce contact avec Zwart. Dans ses Mémoires, Santen précise que s’il avait su, il aurait immédiatement rompu les liens avec Oeldrich et donné l’alarme.

Le 10 juin 1960, informée par Hompe et Zwart, la police allemande fit une descente à Osnabrück et arrêta Oeldrich, Schneeweiss et Hompe. L’intervention tombait à point nommé : l’imprimerie était prête pour l’impression de la fausse monnaie. Abbas, que le FLN avait chargé de superviser l’opération, fut arrêté à Cologne. Le même jour, quelque quatre-vingt policiers néerlandais firent irruption dans l’appartement occupé par Pablo et Santen à Amsterdam, « effrayant ma femme Elly qui fêtait son anniversaire ».

Ils furent inculpés d’usage de faux et de contrefaçon, ce qui, selon Pablo, « constituait un amalgame policier typique visant à dissimuler la nature politique de notre arrestation et à nous rendre la vie aussi difficile que possible ».

Interrogé par la police, Oeldrich tomba dans le vieux piège consistant à promettre que des aveux permettraient d’alléger la peine. (Il faut cependant reconnaître qu’Oeldrich n’a apparemment rien dit à propos de la fabrique d’armes.) Schneeweiss reconnut également une partie des faits. Hompe, naturellement, fut libéré et disparut temporairement de la circulation. Les trois autres suivirent des stratégies différentes. Abbas nia tout en bloc, suivant le conseil des dirigeants du FLN d’esquiver toute motivation politique. Pablo et Santen, quant à eux, nièrent les faits qui leur étaient reprochés mais revendiquèrent clairement leur soutien actif à la cause algérienne tout en accusant la police secrète d’avoir monté un dossier contre eux pour des raisons politiques.

Selon Maurice Ferares, le camarade hollandais qui les avait informés des arrestations, les autres dirigeants de l’Internationale se sont indignés comme de respectables petits-bourgeois plutôt que comme des révolutionnaires. « Un dirigeant de la 4e Internationale, le parti mondial de la révolution socialiste, arrêté pour le crime minable de contrefaçon ! » Ferares fut écœuré par cette réaction : « Si c’est ça l’avant-garde de la révolution … »

La campagne internationale pour la libération de Pablo

Alors que les principaux dirigeants hésitèrent, pour le moins, à s’impliquer, les camarades de Pablo à Paris n’eurent pas d’états d’âme… après qu’ils eurent compris qui était réellement ce « Michalis Raptis » arrêté à Amsterdam. Christophe Nick relate l’histoire d’après le récit de Gilbert Marquis :

De Paris, le PCI diffuse un communiqué sobre: un membre de la 4e internationale a été arrêté à Amsterdam, Michel Raptis. Personne n’émet de remarque. Quelques jours plus tard, Privas [Jacques Grinblat], l’ancien dirigeant moli- niériste ultragauche de la guerre passe la tête au local du PCI. Il se retrouve avec Gilbert Marquis et Henri Benoits :

- Vous n’avez pas l’air surpris par ce qui se passe.

- Il se passe quoi ?

- Raptis en prison, c’est Pablo !

- Hein ?

Redoutable clandestinité… Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne au PCI ne connaissait le vrai nom du Grec, excepté les plus âgés. Privas fait un cours de morale aux petits jeunes et met le feu à la maison :

« Imaginez que le pape soit arrêté. Vous voyez la mobilisation à Rome ? Bon, eh bien, il se passe quoi ici ? Qui fait campagne ? La seule chose qui a été lancée ce sont les procédures habituelles de cloisonnement. En attendant, les activités continuent comme si de rien n’était ! Vous en concluez quoi les jeunes ? Qui fait un enfant dans le dos de qui ? Avec cette histoire de fausse monnaie, Pablo devrait en prendre pour vingt ans. Si personne ne se remue, c’est bien ce qui va se passer. Pigé ? »

Jacques Privas, Gilbert Marquis, Henri Benoits, Simonne Minguet, Pierre Avot-Meyers et Roger Foirier entrèrent alors en action. En quelques jours, une extraordinaire campagne internationale en faveur de Pablo et Santen fut lancée. Les milieux intellectuels et de gauche se déchaînèrent. Christophe Nick poursuit l’histoire dans son style habituel et haletant :

Un déferlement mondial s’abat sur le gouvernement hollandais. Au Brésil, où ils effectuent une tournée, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre font signer par les deux plus grands écrivains locaux, Jorge Amado et Frotta Morcira, un télégramme de soutien aux « détenus qui développèrent en Hollande une intense activité de solidarité pour l’Algérie libre ». Le Parlement brésilien évoque la question. Les députés de l’État de São Paulo dénoncent les arrestations. En Argentine, Posadas mobilise le barreau de Buenos Aires. Le président de l’Alliance française prend position. Les grandes universités réunissent leurs professeurs. Un ancien ministre de l’intérieur argentin envoie un télégramme de protestation. Au Chili, une délégation d’avocats déboule à l’ambassade des Pays-Bas. Le chef du Parti socialiste, Salva- dor Allende, le principal syndicat et les organisations de la future Union populaire soutiennent Pablo. Pareil en Bolivie, au Pérou, en Uruguay. En Nouvelle-Zélande, les syndicats d’enseignants et d’étudiants écrivent au ministre hollandais de la Justice. Au Sri Lanka, le syndicat des dockers, animé par les trotskistes, envoie motion sur motion ; le Parlement en débat ; le Premier ministre convoque l’ambassadeur des Pays-Bas. Au Japon, la gauche du PS soutient Pablo. Les Yougoslaves tentent une démarche diplomatique. En Grande-Bretagne, les trotskistes du Labour Party obtiennent que trente parlementaires s’adressent à La Haye en souvenir « des nombreuses actions qui ont été menées en Hollande pour le soutien aux Juifs allemands après l’arrivée de Hitler au pouvoir. Personne ne pensait que ceux qui luttaient contre le nazisme seraient jetés en prison et poursuivis pour leur lutte en faveur de l’indépendance de l’Algérie ». Le SPD allemand, les gauches finlandaisse et islandaise, norvégienne et suédoise, danoise et irlandaise, et bien sûr la grecque, multiplient les démarches. En Hollande même, des syndicats aux députés, des intellectuels aux sénateurs, des journalistes aux étudiants, des catholiques aux protestants, toute la gauche se mobilise. En France, la franc-maçonnerie d’extrême gauche menée par Craipeau qui depuis six ans maintenant a parfaitement rodé sa technique de comité-pétition-meeting-campagne de presse, envoie Claude Bourdet, Maurice Nadeau, Pierre Naville, Jean-Marie Domenach, Michel Leiris, Jean Guéhenno et Laurent Schwartz en première ligne. Le gouvernement hollandais croule. On n’a jamais vu ça chez les Bataves.

La campagne fit plus que soutenir le moral des prisonniers. Elle permit d’améliorer dans l’opinion l’image de la lutte des Algériens pour l’indépendance et de légitimer leur soutien. Les intellectuels français trouvèrent désormais le courage de déclarer ouvertement leur sympathie pour les Algériens et leur soutien à la résistance française à la guerre. Trois mois plus tard, en septembre, le célèbre Manifeste des 121 fut publié à Paris, légitimant le soutien au FLN et l’opposition à la guerre au sein même de l’armée. Parmi les 121 signataires figuraient non seulement Sartre et de Beauvoir, mais aussi des personnalités du cinéma telles que François Truffaut et Simone Signoret. Simultanément, bon nombre de ces mêmes personnalités exprimèrent leur soutien aux membres du réseau Jeanson jugés en septembre pour avoir aidé le FLN. À la fin de l’année, des manifestations antiguerre se tinrent enfin à Paris.

L’affaire d’Amsterdam eut un autre côté positif. Elle permit aux trotskistes, plutôt isolés – ou du moins aux partisans de Pablo – d’entrer en relation avec des personnalités de gauche et d’être, à leurs côtés, associés à des campagnes publiques.

Paradoxalement grâce à leur travail clandestin, les militants de la 4e Internationale, pouvaient désormais apparaître publiquement comme des défenseurs courageux et convaincus de la révolution anticoloniale ; et en outre des plus clairvoyants, étant donné que de Gaulle était contraint d’admettre que l’Algérie était destinée à être algérienne. Cependant, en l’absence de Pablo, les autres dirigeants ne réussirent pas à tirer pleinement parti de cette opportunité.