Comment situer le « temps des colonies » dans l’histoire longue de la France ? Qu’est-ce qui distingue l’expansion outre-mer du XIXe siècle des conquêtes de l’Ancien Régime ? Quel bilan dresser de cette entreprise d’exploitation ou de revanche qui a le plus souvent fini par un affrontement armé ?

- Nous commençons ce numéro consacré au « Temps des colonies » avec la prise d’Alger en 1830. Mais la France avait déjà connu une importante expansion outre-mer dès le XVIe siècle : Louisiane, Antilles, Canada français, comptoirs de l’Inde…

Même s’il existe des continuités et des ressemblances entre la colonisation de l’âge des découvertes du XVIe siècle et celle de l’âge impérialiste1 dans la seconde moitié du XIXe, le sentiment est général qu’à cette époque une ère nouvelle a commencé. Je vois, pour ma part, quatre différences entre ces deux époques.

1) Pour la première fois, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’expansion outremer répond à une volonté politique explicite. Il existe alors des sociétés de géographie, un parti colonial à l’Assemblée, un lobby très actif. Et cela c’est un fait nouveau. Mais pas le principal.

2) A partir de la Révolution française et de l’expédition de Bonaparte en Égypte, en 1798, l’expansion française se place sous le signe de la civilisation et du progrès et non sous celui de la chrétienté ou des intérêts commerciaux (commerce des esclaves, du sucre, etc.).

La France se présente dès lors comme le pays qui apporte à des sociétés moins avancées le concours des Lumières, du développement scientifique et technique. Elle est aussi la nation qui libère des peuples de l’oppression : les Égyptiens, ainsi, sont libérés de la domination ottomane, comme plus tard la population algérienne.

Sans doute la civilisation s’identifie-t-elle encore au christianisme. Puisque les Pères Blancs sont en Afrique noire les accompagnateurs de la colonisation et qu’en Algérie le cardinal Lavigerie, devenu archevêque d’Alger, veut convertir les Berbères. Mais Mgr Lavigerie y vient « pour porter son concours à la grande oeuvre de civilisation chrétienne… qui doit faire surgir des ténèbres et des désordres d’une antique barbarie une France nouvelle ».

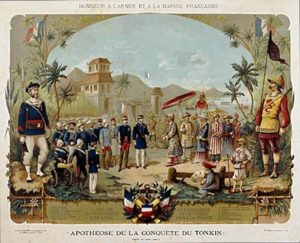

3) Cette colonisation du XIXe et du XXe siècle est une colonisation de « compensation ». En 1830, il s’agit de « compenser » la faillite politique intérieure de la Restauration. La République s’oriente, elle, vers une politique impériale conquérante pour oublier la défaite de Sedan en 1871 et la perte de l’Alsace-Lorraine. Le dessin de Hansi adressé à Jules Ferry le dit bien, à propos des conquêtes de l’Indochine2 et de la Tunisie : « J’ai perdu deux enfants, vous m’offrez deux domestiques. »

Puis, au début du XXe siècle, quand la concurrence étrangère se fait très vive, l’Indochine comme la Tunisie permettront de trouver une sorte de soupape aux difficultés économiques du moment. Cela n’avait jamais été le cas de la première colonisation.

4) La deuxième colonisation dispose de moyens économiques, financiers, militaires, humains tout à fait inédits dans l’histoire. La révolution industrielle a en effet donné à l’Europe des moyens d’agir qui modifient du tout au tout le rapport entre métropoles3 et colonies4 ; avec les colonisés aussi car le travail forcé accompagne la modernisation du pays

- Il n’y aurait donc aucune continuité entre ces deux âges de l’expansion coloniale ?

La boulimie territoriale qui s’exprime au moment du partage de l’Afrique, en 1885-1890, quand les puissances européennes rivales engagent la course pour s’assurer en Afrique le plus de territoires possibles n’est pas sans précédent. Cela rappelle le comportement des Français au XVIe-XVIIe siècle. Au moment de l’occupation du Canada, en 1615, Samuel de Champlain écrivait au roi : « Si nous ne nous y installons pas, ce seront soit les Anglais, soit les Hollandais [c’est-à-dire des protestants] qui viendront à Québec. » De sorte que cette colonie française a été une « conquête préventive ».

Autre ressemblance entre l’ère des découvertes et l’âge de l’impérialisme : les étapes dans le processus de domination. Au XIXe, des pionniers, comme Savorgnan de Brazza pour la France, ont porté le flambeau avant que les gouvernements ne prennent la relève. Or il en a été de même au XVe-XVIe siècle. De simples marchands et des aventuriers ont précédé les expéditions soutenues par les monarques.

- Quel est, au XIXe siècle, l’héritage de ce premier âge colonial ?

Il reste d’abord les Antilles. Jusqu’à nos jours, il est frappant de voir à quel point les Antilles c’est la France ! L’appartenance des Caraïbes à un ensemble français a créé, chez les habitants de la Guadeloupe et de la Martinique, une sorte de civilité, de goût de la politique, un ensemble de manières qui en font à tous points de vue des citoyens de la République. C’est ce qui aurait pu se passer en Afrique noire à la fin de la République et au début de la IVe. Puis les choses ont tourné autrement.

Cette ancienneté de l’appartenance se traduit par le fait que ce sont les pays les plus francophones. Qui défend le plus la francophonie aujourd’hui ? Certainement pas la France. On oblige même parfois des chercheurs du CNRS à publier en anglais et le « franglais » se trouve partout.

Alors que les Québécois, les Sénégalais ou d’autres francophones la défendent de manière offensive, comme un bien qui leur appartient. Avec beaucoup plus d’énergie que la métropole qui craint toujours de paraître vouloir renouer avec l’impérialisme en défendant la langue française et considère avec une certaine condescendance les efforts de ces nations.

- Aujourd’hui, loin des discours triomphants de bonne conscience de la IIIe République, l’heure est à la dénonciation des crimes de la colonisation. Vous- même, vous préparez un Livre noir de la colonisation.

Il y a évidemment un scandale de la colonisation. En Indochine, en Afrique, la République a trahi ses valeurs. Les peuples coloniaux n’ont jamais pu accéder au statut de citoyens à part entière. Sans parler du travail forcé…

Mais il règne aujourd’hui une sorte de « culpabilisme » qui me frappe d’autant plus qu’une partie de l’opinion réagit comme si on lui avait tout caché. Ce n’est pas vrai. Dans les livres de classe de ma génération, dans l’entre-deux-guerres, il était écrit noir sur blanc qu’en Algérie Bugeaud faisait flamber les douars les uns après les autres et que Gallieni à Madagascar passait des villages entiers au fil de l’épée.

Simplement, cela ne choquait pas comme aujourd’hui, parce que nous n’avions pas la même sensibilité aux droits de l’homme mais plutôt une sensibilité de l’État-nation. C’était le progrès de la « civilisation » qui était en jeu et, si l’on tuait c’était en son nom !

Pourquoi les gens croient-ils qu’on leur a caché les méfaits de la colonisation ? On entend le même discours à propos des massacres de Sétif, en 1945. Mais on en a parlé largement à l’époque et il y a eu un débat retentissant sur le rôle de Charles Tillon, ministre de l’Air communiste, accusé d’avoir bombardé des populations arabes.

Autre exemple : tout le monde dit qu’on ne parle pas des crimes de l’armée ni de la torture en Algérie. Oui, l’armée s’est tue jusqu’à une date récente. Mais, depuis quarante ans, des intellectuels ont dénoncé ces crimes : la voix de Pierre Vidal-Naquet a fait vingt fois le tour de la Méditerranée ! On déplore que cela ne soit pas connu du grand public, mais des films qui évoquent la guerre d’Algérie, il y en a eu au total une cinquantaine, cinéma et télévision confondus.

Ce que l’on ne dit pas, c’est que les gens ne sont pas allés les voir.

Qu’il y ait eu une censure, certes ! Que des archives aient été interdites, certes ! Mais cela n’empêchait pas de savoir. Pour ceux que cela intéressait ou indignait.

Aujourd’hui, il y a un grand progrès. La confrontation et le débat public sont devenus possibles sur toutes ces questions.

- Vous avez été professeur en Algérie, à Oran, de 1948 à 1956. Comment jugez- vous aujourd’hui ces années où vous teniez le rôle de colonisateur face à un peuple colonisé ?

A l’époque coloniale, les instituteurs, les professeurs, les médecins ont accompli une oeuvre dont ils n’ont pas à rougir. Ils entretenaient de très bonnes relations avec la population.

Évidemment, on sentait que la révolte était inéluctable. Socialement, l’intégration n’existait pas. A Oran, la police, la justice, Même la poste étaient françaises. L’exclusion allait très loin. Le directeur de la poste d’Oran m’avait dit un jour : «Je ne tolérerais pas d’avoir un Arabe sous mes ordres. » Sous ses ordres, c’est tout dire ! J’ai donc milité pour que les Algériens deviennent des citoyens à part entière ; ensuite, pour trouver une forme de statut fédéral entre la métropole et l’Algérie (1950-1956).

Les Algériens eux-mêmes ont parfois fait oeuvre de réhabilitation. Je pense à un film algérien, La Dernière Leçon, qui raconte l’histoire d’une classe dans le bled et qui montre la tendresse qui unissait les élèves, tous arabes, et leurs instituteurs. C’est cela que j’ai connu au lycée d’Oran.

Les relations avec les élèves et leurs parents étaient excellentes. Je n’ai rien à renier de mon enseignement là-bas, ni de celui de mes collègues.

- L’impérialisme désigne au XIXe siècle la domination culturelle, politique,économique et militaire exercée par les nations industrialisées (Europe, États-Unis, Japon) sur les autres États, notamment par la conquête coloniale. Le terme qualifie aussi l’idéologie qui préconise cette politique d’expansion en lui donnant des justifications économiques, politiques, culturelles ou morales.

- L’Indochine française était formée des protectorats de l’Annam, du Tonkin, du Laos et du Cambodge, ainsi que de la colonie de la Cochinchine.

- Métropole : du grec metros («mère») et polis («cité-État»), la métropole est, dans ‘Antiquité, la cité qui a fondé ou colonisé d’autres cités. Depuis 1748 (Montesquieu), le terme désigne le territoire et l’État français, par rapport à ses possessions d’outremer (colonies, protectorat).

- Colonie : territoire dominé et administré par un État étranger. Les colonies d’exploitation ont pour vocation de fournir à la métropole des matières premières ou des denrées alimentaires (par exemple, les produits tropicaux) : c’est le cas de l’AEF, de l’AOF et de l’Indochine. L’Algérie est considérée comme une colonie de peuplement, car la colonisation s’est accompagnée d’une importante immigration métropolitaine et européenne, notamment pour la mise en valeur agricole du pays. Les Français d’Algérie sont environ un million à la veille de l’insurrection de 1954.