Depuis l’adoption, le 21 mai 2001, de la loi Taubira, dont l’article 2 stipule que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent[1] », l’enseignement de l’histoire de ces questions a vu s’accroître la place qui lui est accordée. De nombreuses publications tant savantes que destinées à la jeunesse ont été publiées, des ressources pédagogiques ont été mises en ligne. Et un concours national, appelé « La flamme de l’égalité », valorise les projets pédagogiques mis en œuvre dans des écoles, des collèges et des lycées. Toutefois, la place de cet enseignement demeure fragile, comme l’a montré la note de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage[2].

Quelques réflexions sur l’enseignement en France de l’histoire des traites, de l’esclavage colonial et de leurs abolitions.

Fresque « À la mémoire des esclaves », détail d’une fresque réalisée par des élèves de Kamel Chabane et de Constance Lagrange du collège Flaubert à Paris (XIIIème arrondissement), 2020.

Les fluctuations des prescriptions scolaires[3]

- Une question présente dans les programmes nationaux d’histoire …

La demande sociale en faveur d’une place plus importante accordée à l’histoire des traites et de l’esclavage colonial s’est exprimée avec vigueur en 1998, lors de la célébration du cent-cinquantenaire de la deuxième abolition de l’esclavage. En conséquence, les programmes scolaires des classes de 5e et de 4e dans les départements d’outre-mer ont été « adaptés » en 2000[4] : il était prescrit d’apporter aux élèves de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion des développements sur la traite, l’esclavage et l’économie coloniale locale. Cependant, cette modification n’affectait pas les programmes nationaux, comme s’il s’agissait d’une singularité de l’histoire des départements d’outre-mer. En revanche, la portée de la loi du 21 mai 2001 est bien nationale et les programmes de l’école, du collège et du lycée ont été successivement modifiés.

A l’école primaire, dès 2002, les programmes font référence à l’apparition d’une « nouvelle forme d’esclavage avec la traite des Noirs », et « l’abolition de l’esclavage en 1848 » fait partie des « repères chronologiques ». L’étude « des esclaves dans les plantations » fait explicitement partie des questions à traiter en classe de CM1[5].

Dans le Secondaire, les programmes nationaux sont également réécrits. Au collège, les programmes de 2008 prévoyaient un chapitre complet sur l’histoire de la traite et de l’esclavage à l’époque moderne en classe de 4e [6]. Ces programmes filaient la thématique de l’esclavage dans la longue durée, en la déclinant aussi bien en classe de 6e que de 5e[7]. Le statut des esclaves à Athènes apparaît comme une limite de la démocratie et « l’afflux d’esclaves » à Rome est mis en relation avec la formation d’un vaste empire et la fin de la République. L’étude des « traites orientale, transsaharienne et interne à l’Afrique noire » occupe une bonne part des trois heures consacrées dans l’année 5e à un « regard sur l’Afrique ». Au lycée professionnel, en classe de seconde, depuis 2009-2010, un chapitre est consacré au « premier empire colonial français, XVIe-XVIIIe siècle[8] ».

Dès avant la refonte générale des programmes de collège et de lycée, des circulaires en 2005 et 2006[9] avaient indiqué aux professeurs comment intégrer cette histoire au fil des programmes alors en cours, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, dans différentes disciplines (éducation civique, lettres, philosophie, langues étrangères, arts plastiques et éducation musicale).

- mais une place qui s’amoindrit …

Pour le Primaire (CM1), les programmes actuels incluent la question de la traite et de l’esclavage dans le thème intitulé le « temps des rois ». D’une phrase quelque peu sibylline, ils la limitent à « une présentation de la formation du premier empire colonial français, porté par le pouvoir royal, et dont le peuplement repose notamment sur le déplacement (sic) d’Africains réduits en esclavage ». Il est consternant de constater que pour les auteurs de ce programme, les seules « violences » évoquées entre le XIème et le XVIIIème siècle sont les « croisades, les guerres de religion et le régicide[10] ».

Les auteurs des programmes envigueur au collège ont fait disparaitre l’histoire de l’Afrique et proposent d’aborder l’étude de la traite et de l’esclavage colonial en privilégiant une problématique européo-centrée : « L’étude des échanges liés au développement de l’économie de plantation dans les colonies amène à interroger l’enrichissement de la façade atlantique, le développement de la traite atlantique en lien avec les traites négrières en Afrique et l’essor de l’esclavage dans les colonies[11] ». C’est la conception historiographique de l’historien et Inspecteur général, Olivier Grenouilleau qui s’est imposée : on étudie la traite du point de vue des intérêts économiques des puissances européennes sans prendre en compte l’histoire des captifs.

Au lycée, tout dépend des filières et des territoires : dans l’enseignement général pour les élèves de l’Hexagone, Saint-Domingue et la Révolution française dans leurs dimensions coloniales et esclavagistes sont négligées alors qu’ils sont étudiés avec précision dans les lycées professionnels et les lycées généraux d’outre-mer, grâce aux programmes adaptés pour ces territoires (…) Avec le programme de seconde professionnelle, la révolution de Saint-Domingue qui conduit à l’indépendance d’Haïti fait son entrée dans les programmes scolaires, alors que dans l’enseignement général, l’étude de la période de 1789 à 1848 se fait sans l’étude de l’histoire de Saint-Domingue/Haïti[12].

Et dans les classes ?

Dans un contexte marqué par la persistance du racisme, dont l’esclavage est une matrice essentielle, l’enseignement de cette question cruciale pour la compréhension du monde contemporain doit mieux trouver sa place et s’insérer dans une réflexion plus générale sur les enjeux de l’enseignement de l’histoire qui, malgré les propos nostalgiques de certains, ne peut plus reproduire la transmission du « mythe national » hérité du XIXe siècle[13].

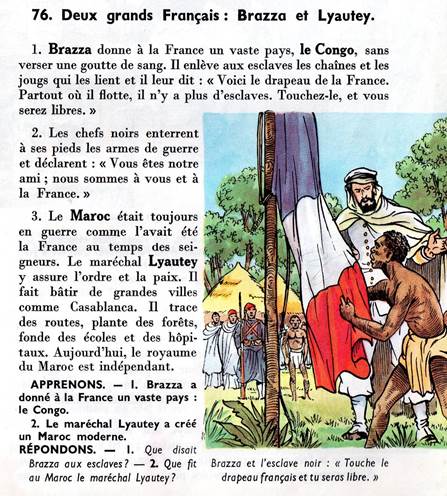

Extrait de David, Ferré, Poitevin, Histoire Cours élémentaire, Fernand Nathan, 1955 , page 79 (programmes de 1945).

Comme pour toute préparation d’une leçon, se pose la question de l’accessibilité de la production scientifique, notamment pour les professeurs du Primaire qui n’ont pas nécessairement fait des études d’histoire. Des publications savantes ne manquent pas. Toutefois, la prise en compte de l’histoire de l’esclavage colonial et des territoires français qui l’ont connu par les ouvrages de synthèse qui influent le plus sur l’information des étudiants et des enseignants demeure insuffisante, malgré d’incontestables avancées comme en attestent, par exemple, les Atlas publiés par les éditions Autrement ou le remarquable ouvrage de Michèle Zancarini-Fournel[14].

Une réflexion critique s’impose sur la pertinence du « panthéon scolaire » et sur le choix des repères tant chronologiques que spatiaux à transmettre aux élèves. Peut-on, par exemple, continuer à enseigner l’histoire du règne de Louis XIV en ignorant le « Code Noir » de 1685 ou l’histoire du Premier Empire en oubliant l’expédition Leclerc à Saint-Domingue et le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe ?

Donner sens à cette histoire qui est un fait majeur non seulement pour comprendre l’histoire nationale, mais aussi l’histoire de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, suppose une réflexion historique et pédagogique qui permette de redéfinir la conception des leçons d’histoire en rompant avec l’européocentrisme. Outre, les chapitres spécifiques consacrés à l’étude des traites et des sociétés coloniales esclavagistes, il est nécessaire, si l’on ne veut pas que cette « histoire à part entière » ne demeure « entièrement à part », de l’intégrer dans les leçons consacrées non seulement au « temps des rois », mais aussi pour reprendre les thèmes d’étude des actuels programmes de l’Ecole élémentaire « au temps de la Révolution et de l’Empire » et au « temps de la République »[15].

L’information scientifique et l’initiation à la critique documentaire permise par la leçon d’histoire incitent les élèves à s’interroger sur le sens de tel argument ou de telle image pour justifier ou pour condamner la traite et l’esclavage. Elles les rendent sensibles à la polysémie de mots comme celui de liberté qui n’avait pas le même sens pour le négrier ou pour celle ou celui qui était enchaîné à fond de cale. Elles incitent les futurs citoyens à la défiance à l’encontre de l’euphémisation des pratiques criminelles déjà largement pratiquée par la propagande du lobby négrier qui se fit, face aux antiesclavagistes, le défenseur de la « liberté du commerce », de la « prospérité des ports, des colonies et de la France » grâce au maintien du trafic du « bois d’ébène » et des « pièces d’Inde » sauvées de la « barbarie africaine ».

L’enseignant qui prépare une leçon sur l’histoire de la traite et de l’esclavage, mais aussi sur d’autres questions « sensibles », est confronté à une série de problèmes dans lesquels s’entremêlent enjeux scientifiques, pédagogiques, civiques et mémoriels :

– Comment prendre en compte les relations complexes et parfois conflictuelles entre la mémoire dont des élèves peuvent être porteurs et l’enseignement de l’histoire ?

– Que montrer ou … ne pas montrer ? Comment aborder des textes qui défendent des thèses racistes ou des images qui donnent une vision dégradante de l’être humain ? « Censurer » n’équivaut-il pas à proposer une vision édulcorée, voire mensongère, de la réalité ? « Tout » montrer n’entraine t-il pas le risque de choquer la conscience et la sensibilité des élèves ?

– Quelle place donner à « l’émotion », à l’empathie ? Quel équilibre trouver entre une nécessaire mise à distance et une évocation formelle qui cantonnerait cette histoire à un segment sur une frise chronologique et à un triangle sur une carte ? Comment transmettre les nombres des pertes humaines sans les réduire à un « bilan comptable » ? Comment incarner la terrifiante froideur de ces nombres exprimés en centaines de milliers ou en millions dont la réalité demeure inconcevable, même pour des adultes ?

De plus en plus d’enseignants, grâce à la traduction en français de récits autobiographiques d’anciens esclaves comme Olaudah Equiano, Mary Prince, Harriet Jacobs ou Frederick Douglass, permettent à leurs élèves d’entendre la parole d’hommes et de femmes au parcours singulier. Victimes, certes, mais aussi acteurs et militants qui ont agi pour l’émancipation. La lecture de ces textes est l’occasion de ressentir notre commune humanité et d’inciter chacun, à sa mesure, à s’engager pour le respect de la dignité humaine dans un monde où l’esclavage, malgré la législation internationale, n’a pas disparu.

Conclusion

Les programmes, notamment ceux de l’Ecole élémentaire marquent un recul, non seulement sur l’histoire des traites et de l’esclavage colonial, mais plus largement pour l’initiation des élèves à une approche historique avec un repli sur une histoire gallo-centrée « néo-lavissienne ». La pratique des enseignants est donc décisive, même si des réticences ou certaines craintes peuvent accompagner la mise en œuvre de questions encore considérées comme sensibles. Or, restituer à nos élèves la complexité de l’histoire est un enjeu essentiel contre les négations des crimes coloniaux.

[1] Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000405369&dateTexte

[2] Les Notes de la FME N° 1 – septembre 2020 « L’esclavage dans les manuels et les programmes scolaires : 7 propositions », Nadia Wainstain, Benoit Falaize, Note éducation FME sept 2020.pdf

[3] Éric Mesnard et Marie-Albane de Suremain, “Enseigner l’histoire des traites, des esclavages et de leurs abolitions, mutations et ambiguïtés sensibles dans une discipline scolaire”, Diasporas, 21 | 2013, en ligne depuis le 1er mars 2013, connexion le 22 Avril 2025.

Sous la direction d’Éric Mesnard et de Marie-Albane de Suremain, Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages, Karthala, CIRESC, 2021.

[4] Bulletin Officiel de l’Education Nationale n° 8, 24 février 2000.

[5] BOEN hors série n° 14, février 2002.

[7] BOEN, n° 6, 28 août 2008.

[8] BOEN n° 2, 19 février 2009.

[9] « Devoir de mémoire, mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions », BOEN, 10 novembre 2005 ; « L’esclavage dans les programmes scolaires », Eduscol, DESCO, 5 mai 2006.

[10] BOEN, 30 juillet 2020

[11] BOEN, 17 juillet 2020

[12] BOEN, 11 avril 19

[13] Vague brune sur l’histoire de France » http://aggiornamento.hypotheses.org/898 Le « débat » sur les finalités de l’enseignement de l’histoire revient régulièrement dans l’espace public. Il a été relancé par l’introduction dans le programme de la classe de 5ème de l’étude de l’histoire africaine entre le VIIIe et le XVIe siècle. Le Figaro, notamment, s’est fait le porte-parole de cette « réaction identitaire ».

[14] Marcel Dorigny, Bernard Gainot, Fabrice Le Goff (cartographe), Atlas des esclavages De l’Antiquité à nos jours, Autrement, 2022.

Michèle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016.

Catherine Coquery-Vidrobvitch, Eric Mesnard, Être esclave – Afrique-Amériques, XVe-XIXe siècle, La Découverte, 2019.

[15]BOEN, 30 juillet 2020