Communiqué d’Amnesty international

L’Argentine condamne d’anciens responsables militaires pour des crimes commis durant la «guerre sale»

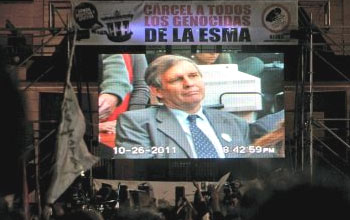

La condamnation par un tribunal de Buenos Aires de 16 anciens responsables militaires pour des crimes contre l’humanité commis il y a plusieurs dizaines d’années est une immense victoire pour la justice dans la lutte contre l’impunité, a déclaré Amnesty International jeudi 27 octobre.

L’ex-capitaine de la marine Alfredo Astiz et 15 autres militaires ont été condamnés, mercredi 26 octobre, à des peines de prison pour leur rôle dans les crimes contre l’humanité commis entre 1976 et 1983, lorsque l’armée était au pouvoir, et notamment pour avoir détenu arbitrairement, torturé et exécuté de manière extrajudiciaire des dizaines de personnes dans un centre de détention secret établi dans une école militaire de Buenos Aires.

Parmi les personnes tuées se trouvaient les deux religieuses françaises Léonie Duquet et Alice Domon, les militantes des droits humains Azucena Villaflor, María Bianco et Esther Careaga, cofondatrices du mouvement des Mères de la place de Mai, et l’écrivain et journaliste Rodolfo Walsh.

« Ce verdict est le dernier en date à obliger d’anciens responsables de l’armée à rendre des comptes pour les terribles violations des droits humains commises durant la “guerre sale” des années 1970 et 1980 en Argentine », a déclaré Guadalupe Marengo, directrice adjointe du programme Amériques d’Amnesty International.

« Justice est enfin rendue pour ces familles, ce qui délivre un message fort indiquant que de telles atteintes ne seront plus jamais tolérées. »

Sur les 16 personnes condamnées, 12 l’ont été à des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les quatre autres ont été condamnées à des peines allant de 18 à 25 ans de prison. Parmi les personnes condamnées à la perpétuité se trouvent, outre Alfredo Astiz, les ex-capitaines de la marine Jorge Eduardo Acosta, surnommé « le Tigre », et Ricardo Cavallo, extradé du Mexique en 2008.

Le procès, qui couvrait 86 crimes contre l’humanité distincts, a duré deux ans. Plus de 150 témoins se sont succédé à la barre, dont 80 personnes victimes de violences aux mains de responsables militaires.

Les forces de sécurité argentine administraient un centre de détention clandestin à l’École de mécanique de la marine argentine (ESMA) où des centaines de personnes ont été détenues après avoir été enlevées. Les captifs mouraient sous la torture ou après avoir été jetés d’un avion en plein vol.

Lorsque l’armée était au pouvoir en Argentine, de 1976 à 1983, les forces de sécurité ont enlevé environ 30 000 personnes, dont beaucoup n’ont toujours pas été retrouvées. Des violations des droits humains étaient commises de manière généralisée et systématique, y compris la torture et les exécutions extrajudiciaires à très grande échelle.

« Bien que plus d’un quart de siècle se soit écoulé depuis que les atrocités de la “guerre sale” ont dévasté la société argentine, il faut honorer les demandes des victimes en traduisant en justice tous les responsables présumés », a déclaré Guadalupe Marengo.

Le 27 octobre 2011

« L’Ange blond » Alfredo Astiz condamné à la prison à vie

Plus de 30 ans après les faits qui lui sont reprochés, Alfredo Astiz a enfin été condamné le 26 octobre 2011, pour les crimes commis sous la dictature argentine (1976-1983). Il est notamment impliqué dans la disparition de deux religieuses françaises. Après deux ans de procès, l’ex-officier de marine, aujourd’hui âgé de 59 ans, a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité.

Décembre 1977 : les mères de la place de Mai sortent d’une église catholique où elles viennent d’assister à une cérémonie religieuse. En pleine période de dictature de Jorge Videla, ces femmes défilent silencieusement tous les jeudis face au palais présidentiel, place de Mai, pour réclamer la libération de leurs proches. A la sortie de la messe, sur le parvis de l’église, plusieurs d’entre elles embrassent un certain Gustavo Nino, un jeune homme qu’elles ont pris sous leur aile parce que ses parents, dit-il, ont disparu dans les prisons de la dictature. Mais ce que ces mères de la place de Mai ne savent pas c’est qu’elles viennent de signer leur arrêt de mort.

Car Gustavo Nino est en fait Alfredo Astiz, un officier de marine, membre du groupe 3.3.2, une cellule chargée des enlèvements, tortures et disparitions à la déjà sinistre Esma, l’Ecole mécanique de la marine, qui sera l’un des centres clandestins de détention et de torture.

En embrassant les fondatrices du mouvement des mères de la place de Mai, Alfredo Astiz vient de les désigner à ses sbires. Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga, Maria Ponce de Bianco et sept autres activistes sont arrêtées, torturées, en même temps que deux religieuses françaises : Léonie Duquet et Alice Domon qui soutiennent le mouvement des mères de la place de Mai. Les deux religieuses et l’une des fondatrices du mouvement seront portées disparues pendant des années, jusqu’à ce que le fleuve qui traverse Buenos Aires, le Rio de la Plata, rejette leurs ossements. C’est l’une des principales affaires à charge contre Alfredo Astiz mais le dossier contre « l’Ange blond de la mort » est épais : l’officier de marine est en fait le bras armé du régime.

Astiz pourchasse même les opposants en France

Pendant la dictature, plus de 10 000 Argentins ont fui le pays et ont trouvé refuge en Europe ou aux Etats-Unis. Qu’à cela ne tienne : Alfredo Astiz s’envole pour l’Europe où il traque les opposants.

Il existe une photo de lui alors qu’il assiste à une conférence de presse donnée par des médecins français qui refusent de se rendre à un congrès sur le cancer à Buenos Aires en raison de la dictature. Ces médecins ont organisé un contre-congrès à Paris. A la conférence de presse qu’ils donnent pour expliquer leur action, Alfredo Astiz est en arrière-plan, sur la gauche de la photo. Discret, il écoute sans rien dire. Lui et ses hommes de main se renseignent sur les opposants en exil qui sont dans la salle.

Un piètre combattant aux Malouines

2 avril 1982 : la marine argentine débarque sur l’archipel des Malouines, déclenchant une guerre de quelques semaines avec la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. Les journalistes envoyés sur place filment, sans faire attention, ce commandant blond qui dirige les forces argentines et qui se rend sans réellement livrer bataille. C’est encore Alfredo Astiz.

Cette guerre perdue sans gloire accélère la chute de la dictature et en décembre 1983, avec Raoul Alfonsin, l’Argentine célèbre le retour à la démocratie. Deux dictateurs sont jugés en 1985, Jorge Videla et Emilio Massera, mais dans une démocratie encore fragile, le pouvoir préfère céder du terrain aux militaires encore puissants. En 1986-87, deux lois permettent à un millier de militaires accusés de violations des droits de l’homme d’échapper à la justice. Dont Alfredo Astiz.

Enfin rattrapé par la justice

Ces lois d’amnistie ne s’appliquent pas en France, où il est recherché pour la disparition des deux religieuses. Faute de le détenir, en 1990 il est condamné par contumace à la prison à vie en France. Il n’est chassé de l’armée qu’en 1998 et il faut attendre 2003 pour qu’Alfredo Astiz soit enfin inquiété par la justice. Les lois d’amnistie ayant été annulées, il est placé en détention mais son procès ne s’ouvre qu’en décembre 2009.

Les familles des victimes sont satisfaites de voir « l’Ange blond » enfin traduit devant la justice mais lui n’a tiré aucune leçon du passé. A l’ouverture de son procès il fait preuve d’une incroyable arrogance en déclarant : « Ceci n’est pas un procès, mais c’est une persécution politique qui ne cherche pas la justice. L’objectif est l’enrichissement des terroristes, de leurs familles, leurs agents et leurs avocats avec les indemnités excessives qui ont été demandées. Ce simulacre de procès ne sera pas un exemple, comme ils le disent de façon grotesque, au contraire, ce procès sera à l’avenir une honte pour la République. La paix tant recherchée pour le peuple argentin se trouvera à travers de la justice, mais jamais avec cet acte qui est un vrai lynchage ».

Le procès a été très long, s’étalant sur deux ans. Le verdict tombe près de 34 ans après les faits. Tristan Mendès-France, écrivain et journaliste, a consacré une biographie à Alfredo Astiz intitulée Gueule d’ange. Pour lui, ce très long délai est compréhensible. « Il est très difficile de juger dans une transition démocratique compliquée. Après la dictature et notamment dans les années 2000, l’Argentine a subi les affres d’une grande crise économique et ce n’était pas une priorité de juger et de réveiller une plaie encore vivace. Il y a eu aussi une instabilité politique avec de nombreuses élections, de nombreux présidents, ce qui fait que la démocratie argentine était assez fragile à l’époque ».

Avec ce procès, c’est une page d’histoire qui se tourne pour l’Argentine. Il en reste malheureusement beaucoup d’autres à relire.