Dans une interview par Pascal Ory en 1982, Aimé Césaire parle des combats pour l’abolition de l’esclavage

Il commente un film documentaire qui venait d’être réalisé et fait aussi allusion au projet de film de Jean Grémillon en 1948, dans le cadre du centenaire de la Révolution de 1848, un film qui portait plus généralement sur la Deuxième République et qui n’a jamais vu le jour. Césaire y insiste sur les nombreuses révoltes d’esclaves qui avaient préparé l’abolition : « Les nègres ont toujours combattu pour leur liberté. On a élevé des statues à Schoelcher, c’est bien. Mais on devrait aussi élever une statue au nègre marron anonyme ou à l’esclave inconnu, comme au soldat inconnu ».

L’esclavage et son abolition

Au milieu du 17ème siècle, plusieurs îles dont Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe commencent par être occupées par les Français. En 1674, Louis XIV incite les colons à développer la culture de la canne à sucre et encourage la déportation d’Africains par un « commerce triangulaire » entre les Antilles, la France et l’Afrique.

En mars 1685, le ministre Colbert prépare le code noir promulgué par Louis XIV, qui réglemente le sort des esclaves dans les colonies françaises et prévoit des peines barbares. Des centaines de milliers d’Africains sont déportés au fil des ans dans des conditions atroces vers les Antilles, les Amériques et l’océan Indien.

Le 18ème siècle voit l’apogée de la traite négrière en France, mais c’est aussi un siècle de contestation vis-à-vis de cette pratique. Des philosophes tels que Montesquieu ou Voltaire le dénoncent ; en 1788, la Société des Amis des Noirs est créée. Sous la Révolution française, le 4 février 1794, l’esclavage est aboli dans les colonies. Il continuera cependant dans certaines comme l’île de la Réunion et l’île Maurice où les colons ont dissimulé cette abolition. Au début du 19ème siècle, le Premier consul Bonaparte rétablit en mai 1802 l’esclavage et la traite et il envoie une armée contre les esclaves révoltés de Saint-Domingue. La France y connait lors de la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, sa première défaite militaire dans une guerre coloniale.

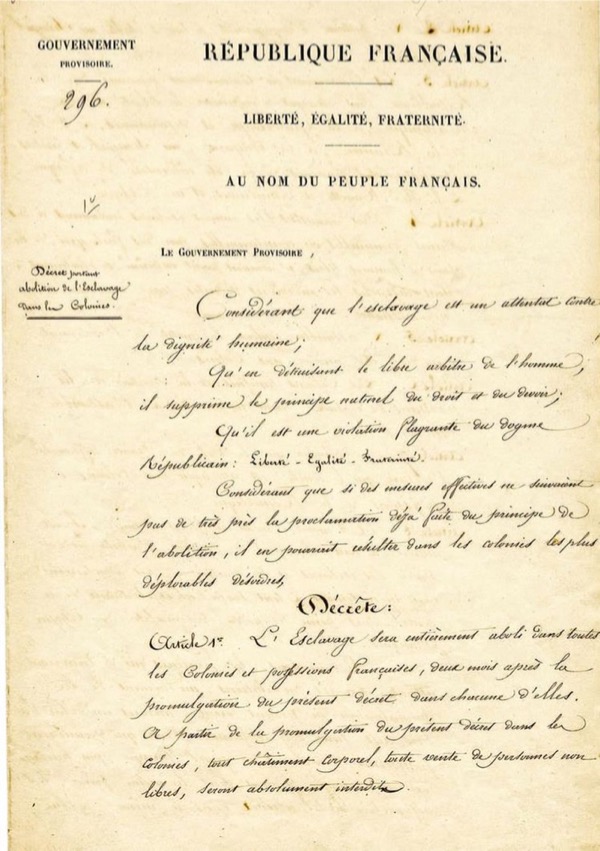

Théoriquement interdit après la période napoléonienne, l’esclavage reprend, les gouvernements fermant les yeux devant les intérêts des colons et du lobby négrier. En 1848, suite aux journées révolutionnaires, le roi Louis-Philippe abdique, la République est proclamée et un gouvernement provisoire se forme. En mars, Victor Schoelcher est nommé « sous-secrétaire d’Etat chargé spécialement des colonies et des mesures relatives à l’abolition de l’esclavage » et il contribue à faire adopter le décret sur l’abolition de l’esclavage dans les colonies du 27 avril 1848.

Cette abolition mettra du temps à être effective, surtout dans l’océan Indien, elle prévoit une indemnisation des maîtres d’esclaves et presque rien en faveur de ces derniers. Avec l’« engagement », des formes d’exploitations qui s’apparentent à l’esclavage se perpétueront sous le Second empire et l’expansion coloniale en Afrique au XIXe et au XXe siècle instituera le « travail forcé » qui, souvent, en fut aussi une variante.

Le 10 mai 2001, la traite négrière et l’esclavage ont été reconnus par une loi du Parlement français comme un crime contre l’humanité, à l’initiative de la députée de Guyane Christiane Taubira. La date du 10 mai sera retenue à partir de 2006 pour l’officialisation d’une date commémorative.

Le 10 mai 2020 est la quinzième journée commémorative du souvenir de l’esclavage et de son abolition.

« L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits. »

Les principales dates relatives à l’abolition de l’esclavage

4 février 1794 : la Convention abolit l’esclavage dans les colonies, sur une proposition de l’abbé Grégoire, suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue.

20 mai 1802 : Bonaparte rétablit l’esclavage dans les colonies françaises. Départ d’une expédition vers Saint-Domingue pour tenter de reconquérir l’île libérée par la révolte des esclaves, l’expédition sera vaincue à la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803.

1804 : Saint-Domingue proclame son indépendance et prend le nom d’Haïti.

1815 : en février, les puissances européennes s’engagent à interdire la traite négrière au Congrès de Vienne. Le 29 mars, un décret de Napoléon Ier, pendant les Cent Jours, interdit la traite des Noirs. Mais la traite continuera à partir des ports français malgré trois lois qui l’interdisent (15 avril 1818, 25 avril 1827, 22 février 1831).

1830 : soulèvement d’esclaves aux Antilles.

27 avril 1848 : Décret abolissant l’esclavage dans les colonies françaises, sous l’impulsion de Victor Schoelcher, sous-secrétaire d’Etat aux colonies. Le 22 mai, un soulèvement à la Martinique entraîne l’abolition de l’esclavage. Suivent l’émancipation en droit des esclaves de la Guadeloupe (28 mai), de la Guyane (10 juin) et de la Réunion (20 décembre).

30 avril 1849 : Vote de la loi qui fixe le montant des indemnisations aux colons. Plus de 126 millions de francs de l’époque sont versés aux anciens propriétaires d’esclaves par l’Etat français.

21 mai 2001 : Loi n°2001-434 du Parlement français « tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité », dite loi Taubira.

Le 10 mai 2020 : la journée commémorative de l’abolition de l’esclavage

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage lance également pour cette la quinzième journée commémorative ses comptes sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Ils permettent à tous d’être informé de l’actualité et les événements importants, en France et dans le monde, sur la mémoire de l’esclavage et ses résonances contemporaines.

Pour ce Mois des Mémoires 2020, marqué par la crise du COVID-19, la Fondation invite à participer à un programme de commémorations numériques :

– en invitant à relayer ses publications sur vos propres comptes,

– en l’informant des initiatives que vous pourrez prendre, afin qu’elle puisse les relayer,

– et en participant aux actions en ligne de la FME et de ses partenaires, en suivant ces hashtags :

C’est ainsi qu’elle propose de mettre à l’honneur durant ce mois, et particulièrement le weekend des 9 et 10 mai, une œuvre, un document, une ressource éditorialisée mise en ligne qui peut être accompagnée d’un message du type « 10 mai 2020, à l’occasion de la 15ème Journée nationale des mémoires de l’esclavage, des traites et leurs abolitions et en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage… » Elles pourront ainsi être relayées sur les réseaux sociaux respectifs.

Commémorer la journée des mémoires de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions le 10 mai, c’est aussi préparer le « monde d’après ».

Déconfiner la mémoire de l’esclavage

par Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage,

publié le 5 mai 2020 dans Libération Source

Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, J-1 de la sortie du confinement profond, et première étape du combat mené en France contre une pandémie qui nous a montré comment, en quelques semaines, les bases du système-monde qu’on admettait comme plus solides que nous, même si on les critiquait, pouvaient être ébranlées. Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, est le moment idéal pour interroger cette économie mondialisée : car elle n’est pas simplement née de l’essor du capitalisme industriel au XIXe siècle, elle prend ses racines dans l’expansion européenne vers le Nouveau Monde et, surtout, dans la mise en place du XVIe siècle jusqu’au beau mitan du XIXe siècle du premier système-monde, l’esclavage colonial. Comment aujourd’hui ne pas inclure cette donne historique dans la réflexion qui doit nous inviter à « réinventer » la France, alors qu’elle est là, négligée, sauf dans la Caraïbe, en Guyane, à la Réunion ?

Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, J-1 de la sortie du confinement profond, et première étape du combat mené en France contre une pandémie qui nous a montré comment, en quelques semaines, les bases du système-monde qu’on admettait comme plus solides que nous, même si on les critiquait, pouvaient être ébranlées. Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, est le moment idéal pour interroger cette économie mondialisée : car elle n’est pas simplement née de l’essor du capitalisme industriel au XIXe siècle, elle prend ses racines dans l’expansion européenne vers le Nouveau Monde et, surtout, dans la mise en place du XVIe siècle jusqu’au beau mitan du XIXe siècle du premier système-monde, l’esclavage colonial. Comment aujourd’hui ne pas inclure cette donne historique dans la réflexion qui doit nous inviter à « réinventer » la France, alors qu’elle est là, négligée, sauf dans la Caraïbe, en Guyane, à la Réunion ?

Le « monde d’après », c’est aussi celui qui sait faire face à son passé, qui en lit les traces, et qui questionne ses héritages. Le système colonial esclavagiste, qui a noué le sort de l’Afrique, de l’Europe et des Amériques pendant trois siècles avant d’être aboli définitivement en France en 1848, et d’être suivi par la colonisation européenne généralisée, a sans doute été, bien qu’encore largement ignoré, le premier à donner sa forme à notre monde actuel.

Alors, faisons sortir cette histoire de son confinement, public et académique. Confinée, parce qu’enseignée parcimonieusement à l’école, confinée parce que considérée comme un segment séparé de l’histoire française, confinée, parce que vue par beaucoup comme l’affaire de « communautés », qu’on s’empresse de stigmatiser pour leur « communautarisme », confinée parce qu’oblitérée, invisibilisée sur le territoire hexagonal, dans les grandes institutions patrimoniales, dans le paysage.

Pourtant, un changement de regard peut soulever le voile : ce fut le cas en 2019, avec l’exposition « le Modèle noir » au musée d’Orsay : grand succès populaire, restera-t-elle une exception, alors qu’on devrait s’étonner qu’elle n’ait pas eu lieu plus tôt ?

Il est temps de reconnaître pour réparer. La Fondation pour la mémoire de l’esclavage, reconnue d’utilité publique par décret du 12 novembre 2019, que préside Jean-Marc Ayrault, y apportera sa contribution. En portant le projet de faire connaître l’histoire, par la culture, et pour la citoyenneté, elle s’inscrit dans un projet plus vaste, d’une société plus juste et inclusive.

Pour reconnaître, pour réparer, la première étape est de lire les inégalités, les discriminations, dans leur processus de formation historique, outre-mer comme dans l’Hexagone. Les déconstruire pour comprendre à quel point nos identités sont composites et reconnaître la richesse des cultures issues de la créolisation et de la résistance à l’oppression coloniale. Agir pour une égalité concrète et pour l’émancipation des esprits.

Comprendre l’état économique et social des Antilles, de la Guyane, de la Réunion ou de Mayotte, avec la perspective historique de l’esclavage et du post-esclavage. Comprendre que cet état n’est pas une simple affaire locale, ni le résumer aux effets palliatifs d’une économie de transferts postcoloniale. La recherche en sciences humaines et sociales, en économie, apporte des clés de compréhension. Il faut l’encourager et la développer.

Enseigner l’histoire de l’esclavage à l’école, vraiment, avec de vrais outils pour aborder cette question sensible et permettre aux jeunes de la comprendre avec le sens critique indispensable au double mouvement d’identification et de la mise à distance du passé. Trop souvent, faute de formation, les enseignants peinent à expliquer, en histoire, en éducation morale et civique, des faits, des notions pourtant si essentiels à la jeunesse. L’évitement ne peut pas être une réponse aux réactions des élèves. Des initiatives sont prises pour mieux aborder ces questions1. Et le succès grandissant du concours scolaire de la Flamme de l’égalité, porté en partenariat entre la Ligue de l’enseignement, la Fondation, la Dilcrah et les ministères de l’Education nationale et des outre-mer, montre qu’il est possible d’agir concrètement.

Et commémorer, car ces commémorations, du 27 avril au 10 juin dans l’Hexagone, aux Antilles et en Guyane, mais aussi en décembre, à la Réunion, sont structurantes, pas seulement pour toutes celles et ceux dont l’histoire familiale, dont le paysage physique et social est évidemment marqué par le passé esclavagiste et ses séquelles. Elles le sont, plus que jamais, pour nous tous, pour la France entière, alors qu’il s’agit de «réparer le monde», comme Achille Mbembe le rappelait récemment2. Parce que ce n’est pas une autre histoire. C’est notre histoire.

Entretien avec Romuald Fonkoua

Président du Comité scientifique de la Fondation.

par Caroline Bourgine, journaliste. Paru le 27 avril 2020 dans la Lettre de la Fondation.

Romuald Fonkoua est professeur de littérature francophone à l’Université de la Sorbonne où il dirige le Centre international d’études francophones – CIEF. Ses recherches portent sur les littératures francophones XIXème-XXIème siècles (coloniales et postcoloniales) d’Afrique, des Amériques, d’Asie, et d’Europe, les biographies d’écrivains et les correspondances littéraires. Il est depuis 2000, professeur invité à Middlebury College, Vermont aux Etats-Unis.

• Pourriez-vous remonter à quand date votre première compréhension du mot esclavage ?

Romuald Fonkoua : Le premier souvenir remonte à l’âge huit ans lorsque j’ai découvert mes oncles dans la cour de la maison familiale au Cameroun qui déclamaient le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire. J’étais fasciné. Ce fut ma première prise de conscience. J’ai compris vaguement que l’esclavage n’était pas qu’une histoire entre Européens et Africains mais qu’il concernait d’autres peuples.

Le deuxième déclic vient d’un site dont j’entendais parler comme dans un conte qui aurait été un lieu de déportation d’esclaves. Je n’avais pas encore pris conscience qu’il y avait eu l’esclavage dans mon propre pays. Je suis originaire de l’Ouest et en classe j’ai découvert que le littoral camerounais rejoignait la côte du Nigeria et que toute cette côte était concernée par l’esclavage. Il y avait aussi l’intérieur du pays, car pour pratiquer leurs commerces, les négriers trouvaient des complices qui stockaient leurs marchandises dans des ports cachés à l’intérieur des terres pour ne pas être repérés. J’appartiens par mon grand-père à une famille de chefs et j’ai appris en classe que les rois africains ne s’étaient pas toujours bien comportés avec quelques-uns de leurs frères. Ce qui m’a toujours conduit à me demander s’il n’y avait peut être pas un problème même dans ma propre famille…

Puis, il y a une troisième découverte que j’ai faite plus tard sur l’esclavage au Cameroun et qui est venue confirmer l’histoire racontée quand on était enfant, c’est l’existence du site de Bimbia. Celui-ci qui n’était pas connu à l’époque se trouve sur la côte de l’océan Atlantique, non loin de Douala. C’est un site mémoriel. Des fouilles ont été réalisées pour reconstituer le port de Bimbia par des associations afro-américaines militantes. Les questions du patrimoine liées à l’esclavage semblent marginales car elles tiennent à la mauvaise conscience africaine sur le sujet même si au Togo, au Sénégal, au Bénin, en Côte-d’Ivoire, désormais, il y a un travail de mémoire qui se réalise. En Afrique centrale, ces traces existent même si on en parle peu en dehors des spécialistes. On sait si peu du Gabon, rien ou si peu de l’Angola, du Congo, où il y a le site mémoriel de Loango, non loin de Pointe-Noire. Dans ces pays, les écrivains jouent un rôle important, comme le fait Léonora Miano par exemple, en tentant de reconstituer toute cette histoire enfouie sous les couches de la colonisation.

Enfin, d’un point de vue personnel, il y a peut-être eu chez moi très tôt le refus d’adhérer à une approche nationale de l’histoire africaine. Il fallait me rendre aux Caraïbes pour comprendre le monde et l’Afrique. De mon temps, on proposait plutôt aux étudiants africains de travailler sur la littérature européenne ou sur les littératures orales africaines. Du coup, je n’ai choisi ni l’un, ni l’autre exclusivement. Aux Antilles, il y avait tout à la fois, tout se trouvait là. Je ne suis pas sûr de l’avoir compris tout de suite mais j’en ai eu l’intuition.

• Quel est le sens de votre engagement auprès de la Fondation ?

R. F. : « Il ne faut pas oublier la gestation de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, elle a mis quand même quinze ans à se fabriquer depuis le premier comité en 2004. Avec le recul, cette fabrique de l’histoire s’est orientée très tôt vers la prise de conscience d’une histoire française liée aux Amériques, aux Antilles, à l’océan Indien. Pour une raison évidente : le déficit d’une histoire de France qui serait mondiale, redimensionnée.

Aujourd’hui, cette Fondation vise à porter plus en avant tout ce qui a été fait jusque-là. Ce n’est pas un travail sur la culpabilité, la mauvaise foi ou la repentance. Comment expliquer la France d’aujourd’hui si on ne rappelle pas qu’elle s’est formée avec les régions constituées à l’intérieur et à l’extérieur d’elle ? La France a depuis longtemps été diverse, multiraciale, multiculturelle et j’allais dire depuis ses débuts. Il faut comprendre que les fondements de la nation, liberté, égalité, fraternité, sont liés à cette histoire de la France mondiale. Un écrivain comme Césaire l’a bien vu. Qui veut comprendre l’histoire de France est bien obligé de se tourner vers Haïti.

Tout le travail que nous allons mettre en œuvre consiste à maintenir cette vision internationale de l’histoire de France. Si nous ne rappelons pas ces fondements,

on risque de creuser le fossé d’une société inégalitaire. C’est la raison pour laquelle nous allons développer l’action éducative en direction des lycées et des collèges, pour que cette histoire imprègne totalement l’histoire de France, son enseignement afin de favoriser le vivre ensemble. A terme, la reconnaissance de ce crime contre l’Humanité

défini par la loi Taubira ne doit pas s’arrêter aux frontières de la France. L’esclavage est un crime qui concerne l’humanité tout entière. C’est là que la Fondation a aussi un rôle à jouer.

• Quels sont vos principaux objectifs dans les mois qui viennent ? En quoi le Conseil scientifique de la Fondation peut apporter une vision ?

R. F. : « Je pense que le Conseil doit travailler sur du concret du point de vue scientifique. Pour le prix de thèse de la Fondation par exemple qui existait déjà. Et sur ce qui n’existe pas encore et doit être amorcé avec des appels à projet et des bourses permettant à des jeunes chercheurs de travailler sur des secteurs ciblés. Par exemple : en soutenant des travaux sur les relations entre esclavage et race, relations intimement liées. Qu’on le veuille ou non, cette question concerne Haïti, les Caraïbes, l’océan Indien, c’est-à-dire la façon dont les sociétés se sont structurées autour de la question de la couleur. Il faudrait travailler du point de vue de l’histoire en intégrant les questions génétiques comme le font par exemple les Américains. Inciter les linguistes à travailler car le créole fait partie des sujets qui jusqu’ici n’ont pas été suffisamment pris en compte dans l’étude de l’esclavage. Il y a aussi la question des réparations pour laquelle il faut promouvoir un certain nombre de travaux scientifiques. Ces questions sont brûlantes, comme on peut le voir, à juste titre.

Un certain nombre de problématiques recoupent celles que je viens d’évoquer : la question des races, de la domination, des traumatismes… Par la recherche, l’éducation et la transmission, on arrivera à sensibiliser le grand public de France à ces questions. Il ne doit plus y avoir sur ce sujet de fractures de connaissances. Les travaux du conseil scientifique aideront à la vigilance. Ces actions doivent être enclenchées, en soutenant directement des projets et des travaux, ou en servant de levier pour que des chercheurs trouvent des moyens de financement… en relation avec d’autres organismes de recherche comme le CNRS qui siège au CA de la Fondation !

• Comment voulez-vous organiser le travail commun ?

R. F. : Nous souhaitons organiser des groupes de travail dans plusieurs domaines : l’éducation, les prix pour la recherche, les colloques, les séminaires internationaux et aussi cibler les commémorations pour les enrichir. Nous préconisons qu’à l’instar des Anglo-saxons, un mois complet y soit dédié : à chacun de célébrer cet événement avec ses moyens et sa temporalité. Nous devons tout faire pour sensibiliser les médias par une commémoration qui ait du sens et nous devons fabriquer du contenu de savoirs à diffuser. Les membres du conseil scientifique doivent être prêts à prendre la parole dans les médias.