L’insurrection malgache de 1947 :

un « trauma » colonial ?

par Raphaël Gallien et Maxence Habran, Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, Université de Paris, pour histoirecoloniale.net

Les quelques mois qu’a duré l’insurrection malgache de 1947 n’ont pas manqué d’en faire l’un des événements les plus marquants de l’histoire contemporaine de la Grande Île. Bien qu’elle ait été matée et n’ait pas atteint ses objectifs – le départ des Français et l’indépendance –, son souvenir fait aujourd’hui la fierté du pays, symbole d’un peuple qui n’a jamais accepté l’oppression coloniale. Or cette mémoire glorieuse a un revers. L’échec de l’insurrection, le nombre considérable de morts qu’a entraîné sa répression et l’exemplarité des sévices perpétrés par l’administration coloniale pour réprimer l’insurrection ont profondément marqué la population.

Dans les années qui suivent, l’appropriation de cet épisode est complexe : symbole de fierté quant à la capacité de soulèvement du peuple malgache, il est aussi synonyme de défaite. Cette blessure, faite de héros déchus et de martyrs anonymes, reste aujourd’hui encore l’une des plus présentes dans la conscience populaire et motive l’intérêt d’une jeune génération en mal de connaissance à propos d’une histoire qui n’a pas dit son dernier mot.

Aux origines de l’insurrection

Loin d’être un événement isolé, l’insurrection de 1947 est le point d’orgue d’une longue série de luttes et de révoltes anticoloniales qui commencent dès 1895 lorsque les Menalamba, les premiers, s’opposent à l’expédition française qui mène à la destitution de la reine Ranavalona III1. À mesure que s’installe l’administration coloniale, la résistance entre dans la clandestinité. Dès le début du XXe siècle, des sociétés secrètes au programme nationaliste se mettent en place, à l’exemple de la plus célèbre d’entre elles, Vy, Vato, Sakelika (« Fer, pierre, ramification ») fondée en 19132. Dans les années 1930, alors que les partis politiques sont interdits, les syndicats nouvellement autorisés deviennent un organe d’opposition politique privilégié. La dureté du Service de la main-d’œuvre des travaux publics d’intérêt général (SMOTIG), régime de travail forcé mis en place à partir de 1926, concentre les revendications. Nombre d’ouvriers y perdent la vie, notamment en construisant les voies de chemin de fer qui relient progressivement les Hautes-Terres centrales, en premier lieu la capitale Antananarivo à la côte est3.

Loin d’être un événement isolé, l’insurrection de 1947 est le point d’orgue d’une longue série de luttes et de révoltes anticoloniales qui commencent dès 1895 lorsque les Menalamba, les premiers, s’opposent à l’expédition française qui mène à la destitution de la reine Ranavalona III1. À mesure que s’installe l’administration coloniale, la résistance entre dans la clandestinité. Dès le début du XXe siècle, des sociétés secrètes au programme nationaliste se mettent en place, à l’exemple de la plus célèbre d’entre elles, Vy, Vato, Sakelika (« Fer, pierre, ramification ») fondée en 19132. Dans les années 1930, alors que les partis politiques sont interdits, les syndicats nouvellement autorisés deviennent un organe d’opposition politique privilégié. La dureté du Service de la main-d’œuvre des travaux publics d’intérêt général (SMOTIG), régime de travail forcé mis en place à partir de 1926, concentre les revendications. Nombre d’ouvriers y perdent la vie, notamment en construisant les voies de chemin de fer qui relient progressivement les Hautes-Terres centrales, en premier lieu la capitale Antananarivo à la côte est3.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale et après la conférence de Brazzaville4, les revendications pour l’indépendance sont plus fortes que jamais. De Gaulle l’avait promis : après la victoire contre l’occupant nazi, les colonies ont gagné leur droit à l’autonomie. Mais cette autonomie, la métropole n’entendait la mettre en place que très progressivement. Cette promesse sans cesse renouvelée, qui ne se traduit que faiblement dans les actes, les colonisés n’en veulent plus. À Madagascar, la légitimité de la présence française et les moyens d’accès à l’autonomie cristallisent les débats. Si le Parti des déshérités de Madagascar (PADESM)5, tout juste fondé, n’est pas fondamentalement opposé au départ français, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM) est créé quant à lui avec des velléités clairement indépendantistes.

En 1946, trois membres fondateurs de ce parti, Joseph Raseta, Joseph Ravoahangy et Jacques Rabemananjara, remportent un siège à l’Assemblée nationale à l’occasion des premières élections organisées dans l’île depuis l’occupation française. Le parti, né dans le Quartier latin à l’initiative d’étudiants d’Antananarivo, se compose d’une direction merina – parmi lesquels les trois députés – autour de laquelle gravitent des formations appelées « sociétés secrètes », notamment les jeunesses nationalistes du Jiny, franges indépendantistes plus radicales qui n’excluent pas la lutte armée pour parvenir à leurs fins. Quand quelques mois après leur élection, les députés prennent un virage réformiste jugé attentiste après que leur proposition de loi pour l’indépendance fut retoquée à l’Assemblée nationale, la perspective de la lutte armée se précise6.

Ainsi, si le souvenir de l’insurrection de 1947 reste intimement lié au MDRM et à ses trois députés, c’est en réalité dans les franges radicales, presque frondeuses, du parti qu’elle trouve son initiative. Les députés et cadres du MDRM ne manquent d’ailleurs pas de désapprouver immédiatement cette radicalisation naissante. À ces dissidents, s’ajoutent bientôt des soldats malgaches revenus d’Europe après avoir contribué à la victoire contre l’occupant nazi. Avec leurs bagages, ils ramènent l’expérience du combat et bien souvent leur arme. Partis faire la « guerre des Européens » sans avoir rien gagné en retour, ils sont parmi ceux qui ont le moins bien toléré la temporisation de l’indépendance.

Les événements

L’historiographie retient la date de la nuit du 29 au 30 mars 1947 comme celle du début de l’insurrection. Cette nuit-là, plusieurs attaques surviennent dans la zone sud-est de l’île, notamment à Moramanga, où les heurts connaissent le plus grand retentissement et la plus grande postérité. Les insurgés visent les lieux symboliques de l’oppression coloniale, dont la prison où ils libèrent des prisonniers et en enrôlent certains, ainsi que les dépôts d’armes où ils s’arment et tuent au passage quelques Français.

Le désaveu des députés dès le lendemain n’empêchera ni leur arrestation, ni l’interdiction du MDRM jugé responsable, ni non plus les attaques de se multiplier. Au cours du mois d’avril, se dessinent les limites de ce que l’historien Jean Fremigacci et l’historienne Lucile Rabearimanana ont appelé un « espace insurgé7 », circonscrit à peu près à la zone sud-est de l’île. Progressivement, l’insurrection s’étend aux voies de communication. Les infrastructures ferroviaires, notamment les lignes qui relient Fianarantsoa et Antananarivo à la côte est, concentrent les tensions : les troupes françaises s’y déplacent, leur matériel avec elles, et des lignes télégraphiques les longent. Elles sont l’objet de sabotages de la part des insurgés qui, en attaquant les postes de contrôle, enrôlent au passage les habitants du village, parfois de force, et font butin avant de se replier dans leur base forestière où ils ont l’avantage de la connaissance du terrain.

L’insurrection prend rapidement la forme d’une guérilla, les attaques insurgées sont courtes, ciblées, se déroulent souvent de nuit et ne laissent pas le temps à la répression d’intervenir avant leur repli. Souvent, ce sont aussi des habitations ou des exploitations vides que trouvent les insurgés sur leur chemin, les propriétaires s’étant repliés à la capitale ou dans une localité plus sûre en apprenant leur arrivée. La contre-insurrection, menée par des troupes françaises composées notamment de tirailleurs sénégalais, de bataillons nord-africains et de la Légion étrangère, est sévère et marque profondément la population. La répression engage tout l’appareil administratif colonial et joue sur deux terrains : la condamnation et la dissuasion. Des milliers de Malgaches, plus ou moins proches du MDRM et surveillés par les services de renseignement, sont arrêtés et emprisonnés, alors que les tirailleurs sénégalais, qui installent leurs casernes à proximité des populations, entretiennent une réputation de violence en terrifiant les habitants. L’historien Jean Fremigacci estime ainsi que le contingent passe de 3 000 à 7 000 militaires entre mars et juillet 19478. Mais c’est surtout face à une administration coloniale implacable et tout entière mobilisée à éteindre l’insurrection que la population se confronte. De nombreuses arrestations préventives sont menées et un simple soupçon peut suffire pour perdre son emploi. Si l’armée occupe le terrain, à l’arrière c’est toute une machine administrative qui s’active afin de saper tout espoir de subversion. Les arrestations donnent souvent lieu à des actes de torture. Dans les prisons et les bagnes, les humiliations sont quotidiennes. Certains rapportent que l’on noie les détenus dans des seaux d’urine. Ces méthodes effraient et marquent profondément la population alors que le pays sombre progressivement dans un régime de terreur afin de décourager toute prétention à la lutte armée.

L’insurrection prend rapidement la forme d’une guérilla, les attaques insurgées sont courtes, ciblées, se déroulent souvent de nuit et ne laissent pas le temps à la répression d’intervenir avant leur repli. Souvent, ce sont aussi des habitations ou des exploitations vides que trouvent les insurgés sur leur chemin, les propriétaires s’étant repliés à la capitale ou dans une localité plus sûre en apprenant leur arrivée. La contre-insurrection, menée par des troupes françaises composées notamment de tirailleurs sénégalais, de bataillons nord-africains et de la Légion étrangère, est sévère et marque profondément la population. La répression engage tout l’appareil administratif colonial et joue sur deux terrains : la condamnation et la dissuasion. Des milliers de Malgaches, plus ou moins proches du MDRM et surveillés par les services de renseignement, sont arrêtés et emprisonnés, alors que les tirailleurs sénégalais, qui installent leurs casernes à proximité des populations, entretiennent une réputation de violence en terrifiant les habitants. L’historien Jean Fremigacci estime ainsi que le contingent passe de 3 000 à 7 000 militaires entre mars et juillet 19478. Mais c’est surtout face à une administration coloniale implacable et tout entière mobilisée à éteindre l’insurrection que la population se confronte. De nombreuses arrestations préventives sont menées et un simple soupçon peut suffire pour perdre son emploi. Si l’armée occupe le terrain, à l’arrière c’est toute une machine administrative qui s’active afin de saper tout espoir de subversion. Les arrestations donnent souvent lieu à des actes de torture. Dans les prisons et les bagnes, les humiliations sont quotidiennes. Certains rapportent que l’on noie les détenus dans des seaux d’urine. Ces méthodes effraient et marquent profondément la population alors que le pays sombre progressivement dans un régime de terreur afin de décourager toute prétention à la lutte armée.

Au début du mois de mai, l’état de siège est décrété dans l’île et la répression s’accélère. L’épisode le plus marquant fut celui du massacre du train de Moramanga. Au soir du 5 mai, cent soixante-six Malgaches inculpés d’insurrection entrent en gare à bord de wagons à zébus pour être transférés dans la prison de la ville. Mais on ne les débarque pas. Les tirailleurs qui les encadrent ont en réalité reçu l’ordre de tirer sur les wagons au petit jour. Seuls soixante et onze prisonniers survivront pour être transférés en prison. Dans le même temps, à l’occasion d’un épisode sporadique mais profondément traumatisant, quelques gradés zélés de l’armée française décident de jeter des insurgés vivant d’avions survolant les villages à basse altitude. L’objectif encore une fois est de terroriser la population.

À mesure que la contre-insurrection progresse et quadrille l’espace, les insurgés réfugiés dans la forêt souffrent de la faim. Les forces françaises réinstallent les habitants dans leur village et tempèrent les velléités insurrectionnelles par un retour à la normale en rétablissant petit à petit l’approvisionnement en nourriture et l’administration locale. Le rapport de force se révèle de plus en plus déséquilibré à mesure que les militaires gagnent du terrain. Progressivement, les chefs insurgés se rendent, épuisés par des mois de combats. À la fin de l’année 1948, si quelques incidents éclatent encore dans des endroits isolés, l’insurrection est matée. Elle laisse derrière elle le goût de l’échec, les traumatismes de la guerre et des sévices perpétrés par la France.

L’un des plus grands massacres de l’histoire coloniale française

Aux épisodes spectaculaires du train mitraillé ou d’insurgés jetés par avion, et à une violence plus insidieuse, moins spectaculaire, que sont les meurtres, viols, tortures et destructions de villages qui rythment le quotidien de l’insurrection, s’ajoute progressivement le silence. Il semble impossible de mettre des mots sur cet épisode, d’en reconstituer les événements et le déroulement.

En France, si au moment de l’insurrection plusieurs journaux et intellectuels tentent d’informer sur ce qui se passe dans l’île, ces alertes ne marquent que faiblement les mémoires contemporaines9. Progressivement s’ouvre une phase d’amnésie et, aujourd’hui encore, l’insurrection de 1947 n’est que rarement enseignée et reste largement méconnue des Français. En 2005, à l’occasion d’une visite officielle, le président de la République Jacques Chirac perce timidement le silence en reconnaissant le « caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial ». Depuis, peu d’autres avancées.

À Madagascar, si des tsaho (rumeurs) circulent à la fin des années 1950 quant à une possible reprise du mouvement insurrectionnel, il n’en sera rien10. La population, épuisée et effrayée par un possible retour des exactions des années 1947-1948, n’a pas la force pour se soulever à nouveau. L’élection de Philippe Tsiranana en 1960, ancien cadre du PADSEM et premier président de la République malgache, ne change rien à cette omerta. Soucieux de préserver une concorde relative, tant entre la population que vis-à-vis des Français qui restent très présents, l’insurrection semble condamnée à l’oubli. Le pays souhaite se tourner vers l’avenir et permettre à l’île de trouver le chemin de l’émancipation et du développement. La présence française, encadrée par les accords de coopération, reste forte jusqu’à la révolution de 197211. C’est cette révolution, se traduisant par le départ des Français et le changement de régime associé, qui marque un premier tournant. Les jeunes révolutionnaires découvrent alors avec stupeur l’ampleur de la répression coloniale tandis que l’insurrection commence à être enseignée à la faculté d’histoire d’Antananarivo. Elle devient un symbole nationaliste, en même temps qu’elle sert le discours socialiste du nouveau président, Didier Ratsiraka. Alors que les mouvements organisés d’opposition existent depuis le début de la colonisation française, le pouvoir présente ces résistances de manière téléologique, avec pour point saillant l’insurrection de 1947, comme autant de marches franchies vers l’indépendance et la révolution socialiste.

Du côté universitaire, si des rumeurs circulent quant à une possible destruction des archives, l’historien et franciscain Jacques Tronchon est le premier à montrer, dès 1974, que reconstruire cette histoire est possible depuis Madagascar12. Dans un premier temps, il recoupe archives privées, coupures de presse et témoignages oraux afin de reconstituer précisément le déroulement des faits. Les historiens focalisent alors leurs investigations sur le sud-est de l’île qui semble concentrer les violences et être le cœur de l’insurrection. C’est dans cette partie du pays que les événements furent les plus spectaculaires et durèrent le plus longtemps. Mais progressivement, à partir de la fin des années 1990, les historiens démontrent que c’est bel et bien toute l’île qui fut concernée par l’insurrection – certes de manière plus ou moins marquée selon les localités –, ne serait-ce que parce que l’état de siège et les dispositions répressives qu’il implique sont appliqués à l’ensemble du pays13.

Dès lors, les historiens, malgaches et français, ne vont plus cesser d’explorer cette histoire, parfois avec vigueur lorsqu’il s’agit d’estimer le nombre de morts ou de statuer sur les responsabilités individuelles et collectives. Aujourd’hui encore, les chiffres des victimes de l’insurrection font débat. Si les autorités coloniales ont pu initialement gonfler le nombre des victimes et évoquer 100 000 morts afin d’asseoir définitivement leur réputation de puissance coloniale, des travaux plus récents réestiment le nombre des décès autour de 40 00014. La révision de ces chiffres s’est soldée par de vifs débats, certains y voyant une opération de révisionnisme. Quoi qu’il en soit, revoir à la baisse le nombre de morts ne change rien à la violence de cet épisode et n’atténue en aucune manière la responsabilité du colonisateur. Qui plus est, compter les morts se révèle extrêmement difficile a posteriori et renseigne peu sur l’ampleur du traumatisme. Plus que l’enjeu quantitatif, la virulence des débats qui suivent la publication de ces travaux est un indice supplémentaire quant à l’actualité et l’intensité de la douleur qui entoure 1947. L’insurrection reste ainsi bel et bien comme l’un des plus grands massacres de l’histoire coloniale française, lacérant autant les chairs que les esprits.

1947 au-delà de 1947 : un « trauma » colonial ?

Ces débats, essentiels à la recherche de la vérité, sont loin d’épuiser le sujet et aujourd’hui encore des archives attendent d’être plus rigoureusement explorées, tandis que d’autres modalités d’investigation, tels les entretiens oraux voire l’archéologie, pourraient ouvrir de nouvelles pistes15. L’entreprise historique reste malgré tout bien souvent cloisonnée à quelques spécialistes, souvent universitaires, à distance d’un public éloigné des cénacles académiques. Les travaux restent majoritairement en langue française et, de fait, sont moins accessibles aux Malgaches.

Un temps, l’insurrection a pu ainsi être qualifiée de « tragédie oubliée16 ». Outre les travaux universitaires, les productions sur le sujet sont en effet assez peu nombreuses, en dépit d’un renouveau littéraire et cinématographique ces dernières années. En 1987, un premier film intitulé Ilo tsy very (L’onction qui ne doit pas être renversée17), signé Solo Randrasana, commémore pour la première fois l’insurrection.

L’année suivante, un autre film, Tabataba (Les troubles), réalisé par Raymond Rajaonarivelo, est sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. Ce dernier reste pendant de nombreuses années le film « grand public » de référence et connaît jusqu’à aujourd’hui de multiples rediffusions télévisuelles. Plus proche de nous, le travail de l’écrivain Jean-Luc Raharimanana permet également de revisiter 1947 à travers la littérature18. D’autres ouvrages récents, comme celui d’Aurélie Champagne, usent également de la fiction pour approcher ce moment de l’histoire19.

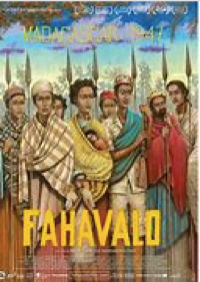

Ces dernières années, la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes s’est elle aussi donné pour objectif de donner la parole aux témoins de l’insurrection. En 2019, la réception de son film, Fahavalo, témoigne des attentes d’une jeunesse qui ne demande qu’à mieux connaître cette histoire encore trop peu abordée dans les cercles familiaux ou scolaires : lors des premières projections dans l’île, ce sont des milliers de jeunes qui se pressent pour découvrir le film20. Cette volonté de voir, de savoir, traduit les silences qui entourent 1947 pour des générations de plus en plus à distance des événements. Beaucoup des protagonistes sont désormais morts et évoquer cette période dans un cercle privé n’est pas toujours aisé.

Ces dernières années, la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes s’est elle aussi donné pour objectif de donner la parole aux témoins de l’insurrection. En 2019, la réception de son film, Fahavalo, témoigne des attentes d’une jeunesse qui ne demande qu’à mieux connaître cette histoire encore trop peu abordée dans les cercles familiaux ou scolaires : lors des premières projections dans l’île, ce sont des milliers de jeunes qui se pressent pour découvrir le film20. Cette volonté de voir, de savoir, traduit les silences qui entourent 1947 pour des générations de plus en plus à distance des événements. Beaucoup des protagonistes sont désormais morts et évoquer cette période dans un cercle privé n’est pas toujours aisé.

Le silence voire l’effacement de cette histoire constituent-ils pour autant un « trauma » colonial ? Relevant du registre du psychothérapeute, cette question est difficile pour l’historien. Néanmoins, tous les anthropologues et historiens, Malgaches ou Français, qui étudient la Grande Île savent combien l’année 1947 reste un épisode structurant pour la communauté nationale malgache, empreint aujourd’hui encore d’une vive émotion. Les files d’attente de cette jeunesse qui se presse aux portes de salles de cinéma improvisées témoignent à la fois de l’importance de cet épisode historique, de son actualité dans les mémoires et en même temps du silence qui l’entoure encore trop souvent. Les récits fréquemment contradictoires ou la multiplication des interprétations morales et politiques viennent en effet complexifier le récit et les possibilités d’appropriation pour les plus jeunes générations21.

L’année 1947 a pu ainsi rester pendant longtemps le symbole d’une ambivalence non résolue : à la fois figure de fierté face à une expérience inédite de soulèvement pour la dignité et l’émancipation et, en même temps, synonyme de défaite – aussi provisoire soit-elle – et de condamnation au silence. Certains acteurs ou témoins directs de l’insurrection ont pu voir dans un premier temps cet épisode comme un événement à dépasser, voire à oublier, puisque ne s’étant soldé que par le retour en force de la puissance coloniale et ayant dévoyé les valeurs mêmes pour lesquelles ils luttaient22. La superposition de l’engagement politique avec une mise en accusation personnelle ou familiale, parfois meurtrière, ainsi que la mise en échec d’une traduction effective d’aspirations politiques sont là aussi des facteurs qui peuvent expliquer la mise à distance de cette histoire.

Les générations suivantes ont moins d’inhibition à évoquer 1947 comme un repère d’espérance et de fierté dans un pays qui voit le niveau de vie de ses habitants chuter sans discontinuer depuis le milieu des années 1970. Si les obstacles dans la transmission de cette histoire sont tangibles et que certains regrettent que les événements de 1947 soient encore trop peu abordés en dehors de moments officiels, cette date reste un marqueur fort – si ce n’est le plus vivant – dans l’histoire contemporaine de l’île. Un temps refoulée, la mémoire des événements s’affiche aujourd’hui au grand jour, lors de commémorations indissociables d’enjeux politiques contemporains. Les citoyennes et citoyens malgaches ne sont pas dupes de ces récupérations, mais le souvenir des événements ne manque pas d’alimenter une conscience politique bien présente, notamment chez les jeunes générations. Bien que la réalité des engagements, la nature des exactions ou le fondement politique du soulèvement puissent faire débat et fractionner les différents partis, l’insurrection de 1947 reste une cicatrice collective, dénominateur commun d’une jeunesse qui aspire, par la connaissance de son histoire, à un renouveau pour le pays. La vigueur des discussions sur le sujet depuis les années 1990 témoigne de la cristallisation qui entoure cet épisode et la nécessité de mettre en mots ce qui fut pendant longtemps une blessure plus ou moins dissimulée.

Les psychothérapeutes font du silence le motif structurant du trauma. Plus de soixante-dix ans après les événements, il est frappant de constater que cette quête de savoir nécessaire au façonnement des subjectivités individuelles connaît encore tant de difficultés pour se mettre en mots. Comme dans le trauma, évoquer 1947, c’est se confronter à la coexistence de mémoires et de silences qui viennent mutuellement se façonner. Une mémoire si vivante, si puissante, qu’il est difficile de faire taire ce que l’on ne parvient pas à dire23. Or, redonner corps à ces insurgés, c’est recréer la possibilité du collectif. Espérons alors que des deux côtés de l’hémisphère, et dans toutes les régions de l’île, une jeunesse parvienne à définitivement renouer avec les morts pour installer la paix. C’est ainsi sortir de la fascination qui paralyse pour reprendre possession de soi et aller au-delà d’une mystique coloniale, parfois toujours présente, qui rend impossible la libération des esprits. Cette nouvelle génération qui se presse pour entendre la voix des insurgés semble l’avoir bien compris.

- Stephen ELLIS, L’Insurrection des Menalamba. Une révolte à Madagascar (1895-1898), Paris, Karthala, 1998.

- Solofo RANDRIANJA, Société et luttes anticoloniales à Madagascar (1896-1946), Paris, Karthala, 2001.

- Jean FREMIGACCI, État, économie et société coloniale à Madagascar (fin XIXe siècle-1940), Paris, Karthala, 2014.

- La conférence de Brazzaville, tenue par le Comité français de libération nationale (CFLN) du 30 janvier au 8 février 1944 et présidée par le général de Gaulle, abolit le code de l’indigénat et ouvre de fait le droit au suffrage et à la vie politique pour les populations colonisées. Si de Gaulle s’oppose alors fermement à toute idée d’indépendance pour les colonies, il n’en reste pas moins que cette ouverture politique débouche bien souvent sur des revendications indépendantistes. On l’observe à Madagascar avec la naissance du MDRM (voir note 6).

- Le PADESM a souvent été présenté comme pro-Français. Il est en réalité anti-MDRM, dans la mesure où il s’oppose aux élites merina d’Antananarivo, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation. Le parti politique est créé au sein de la population Tsimihety, sur la côte ouest de l’île, effectivement très défavorisée. À mesure que la lutte politique pour les élections de 1946 assoit l’opposition entre MDRM et PADESM, ce dernier se rapproche du pouvoir colonial, lui aussi décidé à entraver l’avancée du MDRM.

- On associe souvent l’insurrection au MDRM, parti indépendantiste né dans l’élite merina lettrée de la capitale. La réalité est plus complexe, dans la mesure où, une fois élus, les trois députés MDRM ont basculé dans le réformisme et l’idée d’Union française. Du reste, quand éclate l’insurrection, ces députés sont immédiatement arrêtés et relevés de leur mandat. Ils seront jugés, avec d’autres inculpés, à partir de juillet 1948, et au terme d’un procès inique, condamnés à mort pour les deux premiers, aux travaux forcés pour Jacques Rabemananjara. Ces peines seront commuées en prison à perpétuité avant de bénéficier en 1956 d’une loi d’amnistie. C’est ce que l’on nomme le « procès des parlementaires malgaches ». Loin d’être unique, s’ensuivent des milliers de condamnations similaires.

- Lucile RABEARIMANANA, Jean FREMIGACCI & Célestin RAZAFIMBELO (dir.), L’Insurrection de 1947 et la décolonisation à Madagascar, tome 1, À travers les régions et « là où il ne s’est rien passé », Antananarivo, Tsipika, 2008.

- Jean FREMIGACCI, « Bataillons marocains en 1947-1948 à Madagascar », in Frédéric GARAN (dir.), Défendre l’Empire. Des conflits oubliés à l’oubli des combattants, 1945-2010, Paris, Vendémiaire, 2013, p. 41-96.

- Grégoire POURTIER, Les Événements de 1947 à Madagascar à travers la presse parisienne, mémoire de maîtrise, Paris, Université Paris-1-Panthéon Sorbonne, 1999 ; Romain ESMENJAUD, L’Insurrection malgache de 1947 au travers de la presse, mémoire de fin d’études, Lyon, Institut d’études politiques, 2004.

- Françoise RAISON-JOURDE, « Un deuxième 1947 en 1957 ? Les prolongements du soulèvement dans la mémoire et dans le contact avec les administrés », Omaly sy Anio. Revue d’études historiques, n° 41-44, 1995-1996, p. 227-244.

- Françoise BLUM, « Madagascar 1972 : l’autre indépendance. Une révolution contre les accords de coopération », Le Mouvement social, n° 236, 2011, p. 61-87.

- Jacques TRONCHON, L’Insurrection malgache de 1947. Essai d’interprétation historique, Paris-Fianarantsoa, Karthala-Ambozontany, 1986 (première édition : François Maspero, 1974).

- Lucile RABEARIMANANA, Jean FREMIGACCI & Célestin RAZAFIMBELO (dir.), L’Insurrection de 1947 et la décolonisation à Madagascar, op. cit.

- Jean FREMIGACCI, « Bilan provisoire de l’insurrection de 1947. Nécessité de nouvelles recherches », in Francis ARZALIER & Jean SURET-CANALE (dir.), Madagascar 1947, la tragédie oubliée. Actes du colloque AFASPA/Université Paris-8-Saint-Denis, 9, 10, 11octobre 1997, Paris, Le Temps des cerises, 1999, p. 293-314.

- Maxence HABRAN, L’Insurrection malgache de 1947. Bilan historiographique et nouvelles pistes de recherche, Master de recherche en histoire, Paris, Université Paris-7-Denis Diderot, 2018.

- Francis ARZALIER & Jean SURET-CANALE (dir.), Madagascar 1947, la tragédie oubliée, op. cit.

- Titre renvoyant ici à l’idée qu’il ne faut pas récuser l’héritage historique.

- Jean-Luc RAHARIMANANA, Nour, 1947, Paris, Le Serpent à plumes, 2001.

- Aurélie CHAMPAGNE, Zébu Boy, Bordeaux, Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 2019.

- Voir « Le film Fahavalo et un livre sur cet événement méconnu, Madagascar 1947, la tragédie oubliée », Histoire coloniale et postcoloniale, 14 février 2019.

- Jennifer COLE, Forget Colonialism ? Sacrifice and the Art of Memory in Madagascar, Oakland, California University Press, 2001.

- Jennifer COLE, « Les usages d’une défaite : 1947, le trauma choisi », in Francis ARZALIER & Jean SURET-CANALE (dir.), Madagascar 1947, la tragédie oubliée, op. cit., p. 371-377.

- François DAVOINE & Jean-Max GAUDILLIÈRE, Histoire et trauma. La folie des guerres, Paris, Stock, 2006.