par Eric Mesnard et Gilles Manceron, membres du groupe de travail « Mémoires, Histoire, Archives » de la LDH et du site histoirecoloniale.net

paru dans Droits & Libertés, revue de la Ligue des droits de l’Homme, n°210, juillet 2025.

« Imposer une indemnité à des esclaves vainqueurs de leurs maîtres… C’est leur faire payer à prix d’argent ce qu’ils ont déjà payé de leur sang » (Victor Schœlcher, 1843). Le 17 avril 1825, Charles X signait une ordonnance qui imposait aux Haïtiens, en contrepartie de la reconnaissance de leur indépendance, une indemnité de cent-cinquante millions de francs-or[1], faisant entrer le nouvel État dans l’engrenage de l’endettement. Retour sur une injustice historique.

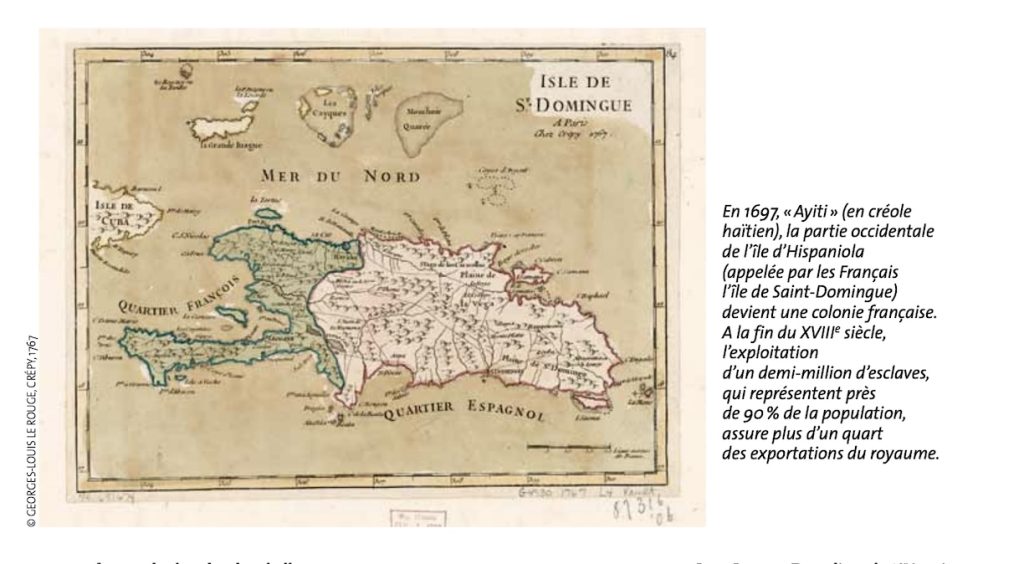

Depuis 1697, la partie occidentale de l’île d’Hispaniola (« Ayiti » pour les Taïnos qui la peuplaient avant d’être décimés par les conquérants espagnols) était devenue une colonie française. A la fin du XVIIIème siècle, l’exploitation d’un demi-million d’esclaves qui représentaient près de 90% de la population, assurait plus d’un quart des exportations du royaume. L’économie de plantation enrichissait planteurs, marchands, armateurs et l’État.

Bien qu’ils eussent un statut juridique commun, les esclaves ne formaient pas une masse indifférenciée. Dans un contexte de peur et de violence, malgré de multiples formes de résistances, l’obéissance ordinaire s’est imposée. Elle fut d’abord le résultat de l’épuisement causé par un travail harassant et une sous-alimentation chronique, ainsi que de la terreur entretenue par des châtiments sauvages. Elle fut aussi le résultat d’une politique de domination qui entretenait les divisions en fonction de l’origine et de la langue parlée, de la couleur, du genre… L’esclave créole était incité à mépriser l’esclave né en Afrique, le Métis à se considérer supérieur au Noir, l’esclave qualifié ou le domestique à se distinguer de l’esclave employé aux travaux agricoles. Le travail servile est inséparable de la violence et des sévices. Tous les colons n’étaient pas des brutes sadiques, mais la terreur était à la base du système. Les travaux des historiens permettent de dégager une constante : celle du fort taux de mortalité d’une population mal nourrie, mal logée, mal vêtue, soumise à un labeur épuisant et à l’arbitraire des colons.

« Imposer une indemnité à des esclaves vainqueurs de leurs maîtres… c’est leur faire payer à prix d’argent ce qu’ils ont déjà payé de leur sang. » (Victor Schœlcher , 1843)

La liberté ou la mort !

Les événements révolutionnaires furent le catalyseur de situations conflictuelles préexistantes : « Tous les éléments sont, en effet présents bien avant 1789 pour créer un terrain favorable à des changements radicaux : les révoltes blanches contre le monopole commercial et la tyrannie administrative qui émaillent le XVIIIème siècle, la résistance sourde mais active des libres contre l’aggravation du préjugé de couleur et surtout celle des esclaves contre l’iniquité de leur situation[2]. »

Dans ce contexte où les nouvelles de la Révolution de France avaient filtré malgré les efforts des colons, une cérémonie eut lieu dans la nuit du 14 août 1791 au Bois-Caïman dans le Nord de la colonie. Selon la tradition haïtienne, les esclaves présents jurèrent de mourir pour leur liberté. Dans la nuit du 22 au 23 août une insurrection éclata. Elle se propagea dans toute la plaine du Nord, partie la plus riche de Saint-Domingue : un millier de colons furent tués, des centaines de caféières et de sucreries furent incendiées. Dans toute la colonie, des milliers d’esclaves désertèrent les plantations. Face à la guerre civile et à l’invasion de la colonie par les Espagnols et les Anglais, Sonthonax et Polverel, commissaires de la République, s’efforcèrent de rallier les chefs militaires noirs, parmi lesquels Toussaint-Louverture qui avait su transformer des bandes de rebelles en troupes armées.

Le 29 août 1793, Sonthonax proclama l’abolition de l’esclavage dans la partie Nord de Saint-Domingue. Il fut suivi, le 21 septembre 1793 par Polverel pour le Sud et l’Ouest. Les deux commissaires firent élire trois députés pour représenter à la Convention le « nouveau peuple » de Saint-Domingue et faire valider les abolitions locales : Jean-Baptiste Belley, un ancien esclave noir, Louis-Pierre Dufay, un Blanc et Jean-Baptiste Mills, un Métis. Après bien des obstacles, les trois hommes accédèrent le 3 février 1794 à la tribune de la Convention. Le lendemain, 16 pluviôse An II, les députés présents déclarèrent « aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ». Mills et Belley continuèrent à siéger comme représentants de Saint-Domingue, alors que Toussaint Louverture fut nommé général de division en 1796, puis « commandant en chef de la colonie » en mai 1797. Pour la première fois, une puissance européenne prenait de telles mesures : abolir l’esclavage sans indemniser les anciens maîtres et reconnaître aux « nouveaux libres » le statut de citoyens[3].

Le Premier Consul, Napoléon Bonaparte, rompit avec la politique coloniale de la Première République[4]. Encouragé par le « parti créole » et par le Ministère de la Marine, il décida de rétablir l’esclavage. Il fit armer deux flottes, l’une destinée à la Guadeloupe, l’autre à Saint-Domingue où la guerre déboucha, après la défaite des troupes françaises, sur la proclamation par Jean-Jacques Dessalines, le 1er janvier 1804, de l’indépendance d’Haïti. Plus de 50 000 soldats français périrent. La population de l’île estimée à plus de 500 000 personnes en 1789 était de moins de 300 000 personnes en 1804[5].

La rançon de la liberté[6]

Ni les puissances européennes, ni les États-Unis ne reconnurent Haïti, symbole de résistance contre l’esclavagisme et le colonialisme. Pour Napoléon comme pour la Restauration, Haïti n’était qu’une colonie rebelle. Toutefois, Louis XVIII tenta de trouver un compromis avec les dirigeants du nouvel Etat. Contrôlant, toute l’île à partir de 1822, le président Jean-Pierre Boyer accepta le principe de « dédommagements » en contrepartie d’une reconnaissance de la souveraineté haïtienne. L’espoir de Boyer était d’obtenir une légitimation par l’ancienne métropole qui permettrait de relancer les exportations des domaines confisqués au profit des nouvelles élites militaires et civiles.

En 1825, un an après l’accession au trône de Charles X, dans un contexte de revanche contre-révolutionnaire, l’ordonnance du 17 avril qui imposa un tribut pour reconnaître l’indépendance de « la partie française de Saint-Domingue »[7] fut signée dix jours avant la loi du « milliard des émigrés[8] ». Parmi les « ultras », de grandes familles aristocratiques très influentes avaient été dépossédées de leurs habitations[9] saint-dominguoises.

Le baron de Mackau envoyé à la tête d’une escadre de 14 navires armés de plus de 500 canons, menaça d’utiliser la force si le président Boyer et le Sénat haïtien refusaient d’accepter ce qui était imposé par les trois articles de l’ordonnance :

- des tarifs douaniers privilégiés pour les navires français (art. 1er)

- le paiement en « cinq termes » par « les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue […] de la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons » (art. 2)

- la « garantie » de l’article 3, qui « concède à ces conditions … l’indépendance pleine et entière […] ».

Cette somme de cent-conquante millions de francs-or représentait alors plus de dix ans de la totalité des recettes fiscales d’Haïti en 1825. Pour payer la première échéance de 30 millions les Haïtiens durent emprunter aux banques françaises. L’État haïtien entrait ainsi dans l’engrenage de la « double dette ». En 1838, un traité fut signé qui réduisit le montant de l’indemnité à 90 millions de francs-or. La dernière annuité de la « rançon » fut acquittée en 1878 après que le gouvernement haïtien eut fait en 1875 un nouvel emprunt dont la dernière annuité fut payée en 1922. Le colonialisme esclavagiste était ainsi remplacé par un néo-colonialisme financier. Telle une entrave posée jadis à l’esclave, cette dette coloniale, comme l’a montré l’historienne haïtienne Gusti-Klara Gaillard, a participé par les mécanismes financiers imposés, à enrayer durablement le développement du jeune État indépendant aux dépens de trois générations d’Haïtiens, et au profit d’environ 8 000 colons et de leurs héritiers.

En finir avec le déni et le mépris

Le 17 avril 2025, deux cents ans jour pour jour après la signature par Charles X d’une ordonnance qui imposait aux Haïtiens, en contrepartie de la reconnaissance de leur indépendance, une indemnité de cent-conquante millions de francs-or, Emmanuel Macron annonçait l’institution « d’une commission mixte franco-haïtienne chargée d’examiner notre passé commun… » Le même jour, Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME) se félicitait d’« une étape importante, porteuse d’espoir pour l’avenir », cependant Mackendie Toupuissant, président d’honneur de la Plateforme d’associations franco-haïtiennes, exprimait sa « grande déception » puisque l’Elysée n’indique dans sa déclaration aucun calendrier contraignant et n’évoque pas la question d’une réparation financière. S’agit-il d’un « pas en avant » ou d’une manœuvre de plus dans l’histoire de relations marquées par le déni et le mépris[10] ?

De 1825 à 1922, tous les régimes, République comprise, ont perçu le montant de la « dette odieuse » versée à la Caisse générale des dépôts et consignations, alors que son paiement rendait impossible la construction des infrastructures nécessaires au développement de l’île. C’est ce que fit valoir le 7 avril 2003 le président Jean-Baptiste Aristide qui demanda à la France la restitution de 21,7 milliards de dollars. L’ambassadeur de France qualifia ce discours d’« explosif qu’il fallait désamorcer »[11]. Peu après, Aristide fut destitué et déclara avoir été « enlevé ». Selon Thomas Picketty, « la France doit environ 30 milliards d’euros à Haïti et devrait, dès maintenant, lancer des discussions sur les modalités de la restitution […] Si l’on craint que l’argent soit mal utilisé, qu’il soit placé dans des fonds réservés à des infrastructures d’éducation et de santé indispensables, comme le proposent explicitement depuis 2014 les pays de la Communauté des Caraïbes (Caricom)[12]. »

Compte tenu de l’état catastrophique du pays (cinq millions de personnes en insécurité alimentaire, un million de personnes déplacées, la corruption et la violence criminelle des gangs…), on ne peut pas se contenter de vagues promesses. La FME a publié en mars 2025 une série de propositions en affirmant, à juste titre, que « la gravité de la situation n’impose pas le silence, mais au contraire l’action et la reconnaissance[13]. »

[1] Le texte de l’ordonnance de Charles X sur l’indemnité d’Haïti est reproduit sur le site de la Fondation pour la mémoire de l’Esclavage (FME) : L’ordonnance de Charles X sur l’indemnité d’Haïti | Fondation pour la memoire de l’esclavage

[2] Lucien Abenon, Jacques Cauna et Liliane Chauleau, La Révolution aux Caraïbes, Nathan, 1989 (p.117).

[3] Yves Bénot, La Révolution française et la fin des colonies, La Découverte, 1988.

[4] Yves Bénot, La démence coloniale sous Napoléon, La Découverte, 1991 ; Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éditions La Découverte, 2005 (p. 63 à 79).

[5] Jean-Pierre Le Glaunec, L’armée indigène – La défaite de Napoléon en Haïti, Lux éditions, 2021.

[6] Marcel Dorigny, Jean-Claude Brufaerts, Gusti-Klara Gaillard, Jean-Marie Théodat, Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825), Paris, Hémisphères Éditions, 2022 ; Gaillard Gusti-Klara, « La dette de l’indépendance d’Haïti – L’esclave comme unité de compte (1794-1922), BNF, 2022.

[7] Les auteurs de l’ordonnance du 17 avril 1825 n’écrivent jamais le nom d’Haïti pour nommer le nouvel État.

[8] Le 27 avril 1825, Charles X promulgua la loi dite « du milliard aux émigrés », qui indemnisait ceux dont les propriétés avaient été vendues comme biens nationaux sous la Révolution française.

[9] C’est ainsi que l’on nommait les domaines qui comprenaient l’ensemble des bâtiments domestiques et industriels, les terres cultivées ou non, les esclaves et le bétail. Synonyme de « plantation ».

[10] Gilles Manceron et Eric Mesnard, « 200 ans après la rançon imposée à Haïti, la France va-t-elle enfin sortir du déni ? » Publié dans le Blog Histoire coloniale et postcoloniale de Mediapart, le 11 avril 2025.

[11] Arnaud Orain, « La double dette d’Haïti Un secret bien gardé », in L’Histoire, mai 2025.

[12] Thomas Piketty : « La France doit 30 milliards d’euros à Haïti et devrait lancer des discussions sur les modalités de restitution », Le Monde, 10 mai 2025.

[13] « La double dette d’Haïti (1825-2025) – Une question actuelle », Les Notes de la FME n° 4, mars 2025, p. 23.