Commençons par cette affirmation frontale : les hommes issus de la Résistance française, au pouvoir depuis dix mois lors des massacres du Constantinois, ont été incapables de comprendre l’ère nouvelle qui s’ouvrait et qui prit dans l’histoire le nom de décolonisation. Je rappelle que, dans le programme du CNR, sur neuf pages, il n’y avait qu’une phrase, douze mots, sur l’Empire colonial : « Une extension des droits politiques sociaux économiques des populations indigènes et coloniales ». Cela n’enlève rien à l’admiration pour les « jours heureux » et à la reconnaissance que nous devons tous à ces glorieux aînés, mais on ne peut commencer à traiter du drame du printemps 1945 sans cette précision préalable. Force est de constater que tous ces hommes, issus d’une Résistance, fraiche alors dans toutes les mémoires, qui venait de triompher, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ne comprirent rien aux aspirations nouvelles ou renouvelées des peuples colonisés.

Les réactions gaullistes, socialistes et communistes

À Paris, de Gaulle et son entourage ont fait de l’Empire leur domaine réservé. En ce printemps 1945, le Général s’implique directement dans une politique que l’on peut qualifier de brazzavilienne, à la fois très conservatrice sur le principe de la souveraineté française et réformatrice quant aux formes de celle-ci. Cette politique ne laisse nulle place aux revendications nationalistes. Pis : elle se doit de les éradiquer. Dès qu’il prend connaissance des faits, de Gaulle envoie au Gouverneur Chataigneau ce télégramme : « Veuillez transmettre aux familles des victimes de l’agression de Sétif la sympathie du général de Gaulle et du gouvernement tout entier ». Malgré l’ambiguïté de la formule, c’est donc seulement aux victimes européennes que va la sympathie du Général. Par contre, concernant ceux qui sont présentés comme de dangereux agitateurs, le ton change : « Veuillez affirmer publiquement la volonté de la France victorieuse de ne laisser porter aucune atteinte à la souveraineté française sur l’Algérie. Veuillez prendre toutes mesures nécessaires pour réprimer tous agissements antifrançais d’une minorité d’agitateurs. Veuillez affirmer que la France garde sa confiance en la masse des Français musulmans d’Algérie » (télégramme, 11 mai 1945) [1].

Les années passent et, manifestement, ce drame fait l’objet d’analyse identique. Dans ses Mémoires, publiées en 1959 – à un moment où l’ampleur des massacres est désormais largement documentée –, il n’a que cette phrase : « En Algérie un commencement d’insurrection survenu dans le Constantinois et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai a été étouffé par le gouverneur général Chataigneau » [2]. Cette phrase peut être qualifiée que de complotiste. De Gaulle porte donc la responsabilité politique entière de ces massacres. Rappelons qu’il ne quitta le pouvoir qu’en janvier 1946, après six mois de chasse à l’homme dans le Constantinois.

Les responsabilités du Parti socialiste, la SFIO alors, sont rarement évoquées par l’historiographie. Ce parti avait pourtant des hommes aux postes-clés : Adrien Tixier, ministère de l’Intérieur dont l’autorité s’étend aux départements français d’Algérie, et Yves Chataigneau, gouvernement général. Tous deux ont appliqué avec zèle la politique officielle. Yves Chateaigneau prend ainsi la parole devant le Conseil supérieur de l’Algérie, le 18 mai, alors que la répression se poursuit. Il fait état des « nombreux témoignages » envoyés par « les représentants des populations pour marquer leur réprobation des entreprises criminelles » et souligne « le jugement sévère porté par les musulmans et les non-musulmans sur les ambitieux et cupides conspirateurs ». Fort heureusement, « l’ordre a été rétabli ». Pour conclure, il ajoute : « Il convient maintenant de panser les blessures, d’apaiser et de ravitailler tous ceux qui ont souffert de cette aberration momentanée » [3]. Plus tard, Adrien Tixier a contesté le chiffre des victimes : on a parlé de milliers de victimes, « fort heureusement, les victimes de la répression nécessaire sont beaucoup moins nombreuses. Les autorités civiles évaluent le nombre total des victimes musulmanes entre 1.200 et 1.500. Les autorités militaires ont dénombré 500 Musulmans tués dans les secteurs où elles exerçaient le pouvoir de l’état de siège » (allocution radiodiffusée, Alger, 30 juin 1945) [4]. Pierre-Bloch, grand résistant, dénonce pour sa part « le Parti populaire arabe, dirigé par Messani » (double sic), [Il faut lire Messali, évidemment] et ajoute : « Nous sommes prêts à défendre les musulmans d’Algérie mais nous ne pouvons pas admettre que soit discutée la présence de la France dans nos trois départements d’au-delà de la Méditerranée » [5].

Enfin, comment les communistes ont-ils réagi ? Le premier titre de L’Humanité est sans équivoque : « A Sétif, attentat fasciste le jour de la victoire » (11 mai 1945). Le lendemain, parait le premier article de commentaires. Le journal dénonce en tout premier lieu les « méthodes employées en Algérie pour affamer les populations musulmanes », méthodes sciemment programmées par la « cinquième colonne » qui utilise des « provocateurs » (formule qui vise les nationalistes algériens) afin de dresser ces populations contre la France. C’est la vieille théorie colonialiste des meneurs, habillée d’une phraséologie antifasciste. Le 13 mai, ce même journal dénonce en parallèle la répression et le rôle des milices européennes. Un article en date du 19 mai interpelle car la moitié au moins est censurée. Par bonheur pour l’historien, la direction du PCF a décidé, ce jour-là, de distribuer un tract reprenant l’intégralité de cet article ; signe d’une volonté politique nouvelle. Voici ce texte (les passages censurés figurent ici entre crochets) : « Le communiqué du 15 mai du ministère de l’Intérieur relatait une centaine de morts au cours des tragiques événements qui ensanglantent les régions de Sétif et Guelma. Malheureusement, ce chiffre est très loin de correspondre à la réalité. [On compte effectivement une centaine de morts européens ; mais un officier d’état-major a estimé à plus de 6.000 les victimes musulmanes de la plus bestiale répression qu’ait connue l’Algérie]. Sur une distance de 150 kilomètres, de Sétif à la mer, la loi martiale est proclamée, [les tribunaux d’exception fonctionnent sans arrêt]. Les musulmans des campagnes qui n’ont pas pris la moindre part aux agissements d’une poignée de tueurs à gages dont les chefs sont connus comme mouchards de Berque [6], directeur des Affaires musulmanes, sont pourchassés [comme des bêtes – faire feu sur le burnous –, tel est le mot d’ordre officiel]. La légion étrangère, les tirailleurs sénégalais et marocains, l’artillerie, la marine, l’aviation, mènent une vaste opération de représailles, [semant dans les villages la terreur et la dévastation ; cependant que les civils européens – dont tous les vichystes – sont armés, ont le droit de tirer à leur gré sur tout musulman qu’ils rencontrent] ».

Qu’en est-il du rôle des ministres communistes ? Dans le gouvernement qui est alors à la tête de la France, le PCF a deux représentants [7] : Charles Tillon est ministre de l’Air, François Billoux est en charge de la Santé. Le thème de la co-responsabilité de Charles Tillon dans l’ordre de procéder à la répression court dans de nombreuses publications. Le principal intéressé s’est maintes fois expliqué. Ses principaux arguments furent : tout d’abord que ses responsabilités concernaient uniquement l’aviation civile, qu’il ne fut ensuite amais informé par ses collègues du gouvernement ou par ses services. Dans ses mémoires [8], il écrit en 1977 : « L’usage des armes le 8 mai 1945, en gros et en détail, dépendait de l’état-major de la Défense nationale. Le général Juin était donc nécessairement le premier informé du déclenchement du drame de Sétif le 8 mai ». Tillon n’a jamais varié. Ses affirmations sont confirmées par les archives du PCF. Lors d’une session du Comité central de ce parti, le 18 mai 1945, soit dix jours après le début de la répression, André Marty dénonce l’ampleur de la répression en cours, précisant qu’il avait prévenu « hier à 6 heures du soir (…) le ministère de l’Air (…) que l’aviation en Algérie était en train de bombarder et mitrailler depuis 10 jours » [9]. Connaissant la méfiance envers les communistes qui subsistaient dans de nombreux cercles gaullistes et socialistes, malgré les combats partagés lors de la Résistance, ce décalage de dix jours semble plausible. Ces précisions n’enlèvent rien à l’écrasante responsabilité du PCF, qui est passé totalement à côté de la dimension nationaliste et protestataire de l’événement. Les relations avec les nationalistes, déjà tendues depuis le Front populaire, sont devenues exécrables. Et le 1 er novembre 1954 n’est plus très loin…

La presse française relaie la propagande gouvernementale

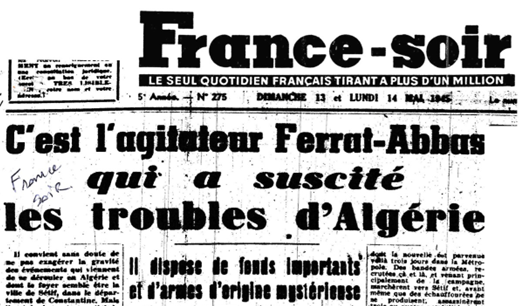

Une étude approfondie dans la presse nationale en ce mois de mai 1945, en métropole, permet d’affirmer qu’il n’y eut pas de protestation contre la répression, voire même que certaines voix ont plaidé pour une sévérité plus grande encore. La palme en ce domaine revient à France-Soir qui entame alors sa fulgurante ascension. Dans l’édition du 13-14 mai, la première page est barrée d’un énorme titre : « C’est l’agitateur Ferrat (sic) Abbas qui a suscité les troubles d’Algérie. Il dispose de fonds importants et d’armes d’origine mystérieuse ». Dans l’article, signé François Grosrichard, sont dénoncés pêle-mêle « de riches familles doriotistes », des « hommes de main » et des « éléments étrangers ».

Les éditions du journal Le Monde qui suivent le drame sont un bon baromètre. Elles se contentent de reproduire des communiqués gouvernementaux. Le 15 mai 1945, le quotidien titre « L’émeute sanglante de Sétif ». La première analyse un peu structurée parait dans l’édition du 18 mai, sous la signature de Jacques Driand, qui évoque curieusement surtout « le malaise français », c’est-à-dire les rivalités internes au monde européen d’Algérie. Le 24, deuxième partie du reportage est publiée. L’auteur évoque la perte du prestige français et le jeu trouble des Américains pour expliquer la crise. Il ne nie pas la misère – comment faire autrement ? –, mais accuse les nationalistes de l’exploiter. Conclusion sur ce point : nous devons poursuivre notre politique libérale « de générosité et de justice ». L’auteur traite ensuite des événements eux-mêmes. « Il est bon de se rappeler à quelle violence d’excès se hausse instantanément toute agitation en Afrique du Nord (et certains ne manqueront pas de souligner combien primitives sont demeurées les mœurs politiques de ce peuple) (…). À des événements graves doivent répondre des mesures également graves. L’envoi, à demeure, d’unités métropolitaines à effectif plein doit rétablir souverainement le climat de sécurité indispensable au travail et à la vie de l’ensemble de la population ». Le journaliste plaide alors pour « une politique progressiste inscrite dans le génie de notre pays » mais aussi pour une réaction menée « d’une main qui ne tremble pas ».

Franc-Tireur, porte-parole d’un groupe puissant de la Résistance, évoque lui aussi les « participations étrangères », allusion directe aux Américains, mais aussi « la cinquième colonne » (12 mai). Pour ce journal, la « cause principale » des émeutes est la faim qui tenaillait les populations, ajoutant toutefois que des « éléments troubles » ont exploité cette situation (15 mai).

Quelle fut l’analyse de Camus ? On sait qu’il a passé la Seconde Guerre mondiale en métropole. Il n’est revenu en Algérie qu’au mois d’avril 1945 pour un séjour de trois semaines au cours duquel il livre ses impressions aux lecteurs du journal Combat. Son premier article est publié le 13 mai. Il y réfute l’adjectif « tragique » pour qualifier la situation mais reconnait qu’elle est « sérieuse ». Camus n’évoque pourtant le drame du Constantinois que dans son dernier article, le 15 juin. Il établit alors un parallèle entre les malheurs des deux communautés. « Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d’Algérie un ressentiment profond et indigné. La répression qui a suivi a développé dans les masses arabes un sentiment de crainte et d’hostilité. » Cette mise en parallèle étonne, cinq semaines après le début des massacres. Tout comme paraissent peu crédibles les solutions proposées : « Fournir aux masses arabes la preuve qu’aucun ressentiment n’entravera jamais [le] désir d’exporter en Algérie le régime démocratique dont jouissent les Français », non par des discours, mais par des « réalisations (…). Persuadons-nous bien qu’en Afrique du Nord comme ailleurs on ne sauvera rien de français sans sauver la justice ». Justice… ce mot camusien, on le sait, traversera toute son œuvre, même s’il y mêle, en 1957, une préférence pour sa « mère ».

Ce tour d’horizon reste trop rapide et, pour être approfondi, exigerait une plongée dans les traces des réactions individuelles ou de forces politiques alors marginalisées. Il reste que les massacres qui débutent le 8 mai 1945 doivent être replacés dans un contexte, celui de la décolonisation tragique, marquée par bien d’autres répressions colonialistes de masse. Thiaroye cinq mois plus tôt, puis le bombardement d’Haiphong, prélude à la guerre d’Indochine (novembre 1946) et les massacres de Madagascar à partir du printemps 1947. En ce domaine, le bilan de la IVème République est épouvantable. Il reste à la Vème à commencer enfin à regarder cette réalité en face. Puissent les différentes initiatives prises à l’occasion du 80ème anniversaire de ces massacres contribuer à amorcer ce mouvement.

[1] Cité par Claude Paillat, Vingt ans qui déchirèrent la France, Vol. I, Le Guêpier, Paris, Robert Laffont, 1969.

[2] Mémoires de guerre, volume III, Le Salut, Plon, Paris, 1959.

[3] Le Populaire, organe su Parti socialiste SFIO, 20 mai 1945.

[4] Brochure, Ministère de l’Information, Direction, 1945

[5] Le Populaire, 18 mai 1945.

[6] Augustin Berque (1884-1946), était alors directeur des Affaires indigènes. Le paradoxe est que cet administrateur colonial, plutôt dans la tradition libérale et indigénophile, était alors la véritable bête noire des communistes.

[7] Et non quatre, comme il est couramment affirmé. Par exemple, Maurice Thorez, régulièrement cité, n’entre au gouvernement (dit second cabinet de Gaulle) qu’en novembre 1945.

[8] On chantait rouge, Paris, Ed. Robert Laffont, 1977.

[9] Comité central, 19 mai 1945, Archives du PCF, Fonds Marty, Archives départementales de la Seine Saint-Denis, Bobigny.