La nommer était interdit dans le langage officiel, mais la torture a bel et bien été ordonnée par le commandement militaire en Algérie, avec l’aval du pouvoir politique qui a, selon l’historien Fabrice Riceputi, accordé implicitement à l’armée un droit à torturer en avalisant la doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle après la guerre d’Indochine. Après son expérimentation à Alger en 1957, les généraux recommandent même de généraliser la torture. Des archives de l’armée, connues des historien.ne.s* depuis longtemps, le montrent.

Guerre d’Algérie : des ordres des militaires pour généraliser la torture

Cet article a été publié dans Mediapart le 16 mars 2025.

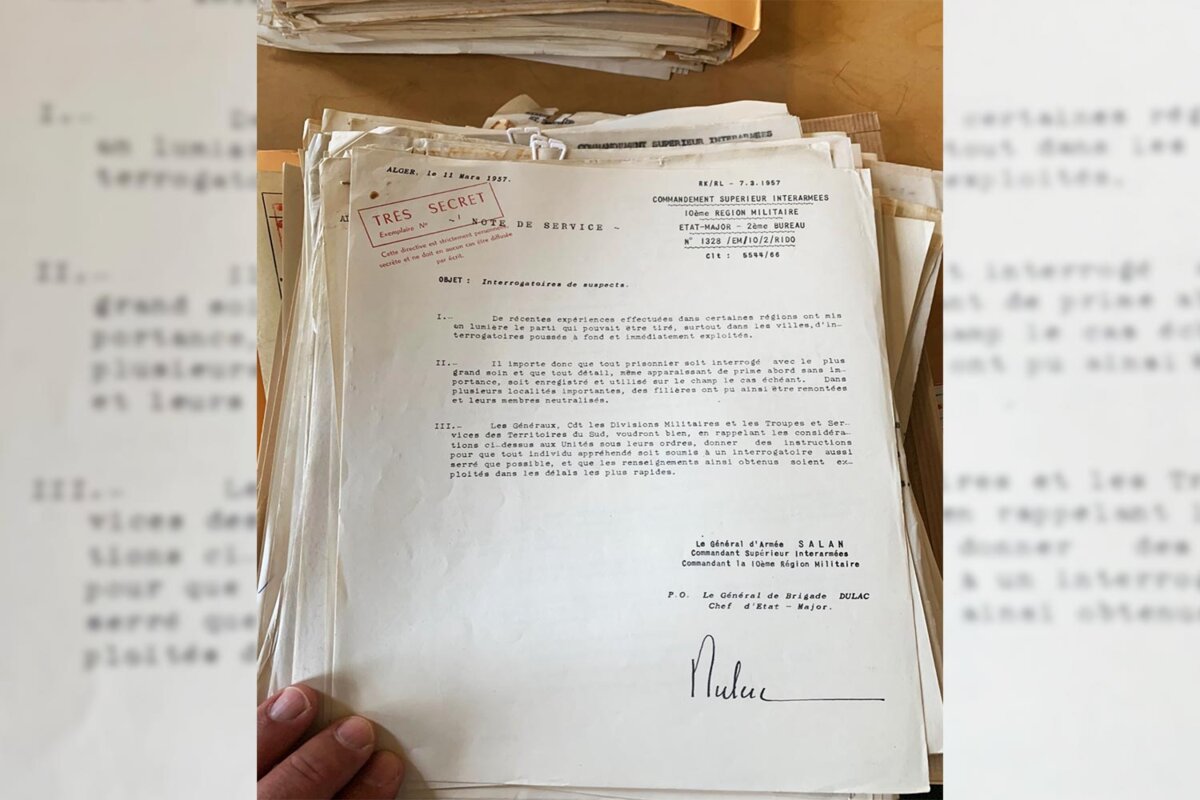

C’est une archive datée du 11 mars 1957. Une « note » rédigée par celui qui commande depuis la fin de 1956 et son retour d’Indochine, où il a été vaincu, toute l’armée française en Algérie : le général Raoul Salan.

Citons-la intégralement :

« Objet : interrogatoires des suspects

- De récentes expériences effectuées dans certaines régions ont mis en lumière le parti qui pouvait être tiré, surtout dans les villes, d’interrogatoires poussés à fond et immédiatement exploités.

- Il importe que tout prisonnier soit interrogé avec le plus grand soin et que tout détail même apparaissant de prime abord sans importance soit enregistré et utilisé sur-le-champ le cas échéant. Dans plusieurs localités importantes des filières ont pu ainsi être remontées et leurs membres neutralisés.

- Les Généraux, commandant des Divisions Militaires et les Troupes et Services des Territoires du Sud voudront bien, en rappelant les considérations ci-dessus aux Unités sous leurs ordres, donner des instructions pour que tout individu appréhendé soit soumis à un interrogatoire aussi serré que possible, et que les renseignements ainsi obtenus soient exploités dans les délais les plus rapides »1.

L’archive datée du 11 mars 1957. © Photo Fabrice Riceputi

Cette « note » est une consigne impérative donnée à tous les officiers supérieurs, lesquels vont répercuter les ordres du général dans les unités qu’ils commandent dans toute l’Algérie.

Ils devront le faire oralement. Un tampon apposé sur le document indique en rouge : « Très secret. Exemplaire n° 1. Cette directive est strictement personnelle et ne doit en aucun cas être diffusée par écrit. » C’est le cas pour beaucoup de directives du général Salan, mais cette note-là peut moins qu’aucune autre être divulguée.

Les mots sont soigneusement choisis pour ne pas exposer à une accusation infamante, voire, si le vent politique venait à tourner, à des poursuites judiciaires. La torture est, alors comme aujourd’hui, un acte considéré en droit français comme un crime, généralement réprouvé moralement et qui rappelle alors à beaucoup de Français –certains ne se privent pas de le dire – les méthodes de la Gestapo et des SS durant l’Occupation. À ce moment précis, à Paris, le président du Conseil, Guy Mollet, jure ses grands dieux devant micros et caméras que le « pays des droits de l’homme » ne saurait la pratiquer.

Le camouflage linguistique est donc de rigueur.

Mais qui trompe-t-il ? Ce dont Salan informe ses officiers n’est certes pas qu’il doivent interroger les « suspects ». Ces derniers sont suspects de détenir des informations sur la « rébellion » nationaliste algérienne. Aussi sont-ils évidemment toujours interrogés. Ce que leur indique Salan dans cette note, c’est comment doivent être menés les interrogatoires, désormais et partout : « poussés à fond », « aussi serré[s] que possible », dit-il. Que prescrit-il ainsi, sinon d’infliger au « suspect » une douleur assez forte pour vaincre sa résistance à « parler », ce qui est la définition même de la torture ?

Les militaires auxquels il s’adresse ont déjà connaissance des moyens de le faire. Ceux-ci sont déjà en usage dans certains secteurs de l’armée française depuis la guerre d’Indochine, lors d’interrogatoires qu’ils désignent couramment comme « serrés », « poussés », mais aussi « par force », « énergiques », « durs », « sous la contrainte », par « coercition », voire « musclés ». Il est préconisé de privilégier l’administration de décharges électriques – la « gégène » – ainsi que la simulation de noyade – la « baignoire » –, deux techniques permettant une graduation de la douleur et censées laisser peu de traces sur les corps suppliciés. Mais bien d’autres formes de supplices, plus sanglants, sont attestées.

Une des très rares photos de scène de torture archivées, prise en Algérie en 1957. Archives nationales, Fonds de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels. Son histoire est à lire ici.

Le 10 mars 1957, la veille même de la diffusion de cette note de Salan, le général Massu en a produit une autre sur le même sujet, à l’usage de la 10e division parachutiste qu’il commande à Alger : « Dans un but d’efficacité, la persuasion doit être utilisée au maximum, lorsqu’elle ne suffit pas, il y a lieu d’appliquer les méthodes de coercition dont une directive particulière a précisé le sens et les limites. »

Cette « directive particulière » ne figure malheureusement pas dans les archives de l’armée2. Mais si l’on en croit l’ancien appelé Jacques Inrep, elle se trouvait dans un bureau de l’armée à Batna en 1959. Inrep l’avait eue entre les mains, sans pouvoir, à son grand regret, la photographier. Selon lui, « il était question de plusieurs graduations lors d’un interrogatoire poussé ».

Le 23 mars 1957, c’est le général Allard, commandant du corps d’armée d’Alger, qui relaie la consigne de Massu et de Salan : il faut généraliser « les procédés employés à Alger et qui ont fait la preuve de leur efficacité », écrit-il3.

Après trois mois de « bataille d’Alger », l’armée généralise la torture. Forme extrême de la domination politique de l’homme sur l’homme, elle n’est certes pas apparue en 1957 en Algérie. Des rapports officiels ont notamment établi qu’elle était considérée bien avant la guerre comme normale et nécessaire dans les commissariats de police d’Algérie4.

Mais, avec son expérimentation à l’échelle industrielle durant la grande répression d’Alger, elle devient une véritable « institution clandestine », selon le mot de Pierre Vidal-Naquet. Sa pratique généralisée est désormais prônée, car elle constitue le cœur de l’action militaro-policière, selon la doctrine de guerre contre-insurrectionnelle adoptée par le ministère de la défense après la défaite française en Indochine.

Derrière la torture, la disparition forcée

Une autre directive secrète du général Salan, émise en janvier 1957, permet de comprendre la massification de la pratique tortionnaire par l’armée. Pour obtenir du renseignement sur le FLN/ALN, il préconise une méthode qui, elle aussi, a « fait ses preuves » selon lui : « l’enlèvement provisoire et par surprise […] de quelques habitants pris au hasard [sic] ou repérés comme suspects en vue d’un interrogatoire »5.

Tout Algérien est donc potentiellement « exploitable », car susceptible d’avoir connaissance des activités « rebelles », s’il n’est pas lui-même impliqué. Déjà appliquée dans les zones rurales en proie à la guérilla de l’ALN, la méthode prend en 1957 à Alger la forme de rafles géantes et répétées dans les quartiers « musulmans ».

À chacune d’elles, des milliers d’Algériens sont contrôlés et des centaines sont retenus pour « interrogatoires ». Dès lors, comme l’indique le général Massu dans ses mémoires, les « centres d’interrogatoires », c’est-à-dire de torture, se multiplient, la plupart étant non déclarés comme tels. La détention clandestine, sans témoin ni contrôle civil, encourage l’usage massif de la torture, mais aussi les exécutions sommaires. Il en ira ainsi dans toute la colonie jusqu’à la fin de la guerre.

L’expérience de la terreur militaro-policière vécue par les Algériens ressemble à s’y méprendre à celle que vivront plus tard les « subversifs » argentins, chiliens ou syriens, à ceci près qu’elle se produisit en situation coloniale. Ce n’est que bien plus tard, à partir de son observation dans les dictatures latino-américaines, que cette pratique sera nommée la disparition forcée et qualifiée, en droit international, de crime contre l’humanité.

La responsabilité de la République française

Il faut pour finir souligner que cette pratique est alors autorisée par le pouvoir politique, celui du gouvernement du socialiste Guy Mollet, c’est-à-dire par la République française elle-même.

Deux ans après le début de l’insurrection algérienne, le pouvoir français est aux abois et prêt à tout pour rétablir l’ordre colonial. Celui-ci est en effet menacé comme jamais par la montée en puissance politique et militaire du FLN – ne projette-t-il pas une grève générale anticoloniale de huit jours ? – et par les violentes émeutes d’Européens « ultras » affolés qui conspuent le gouvernement et réclament « l’armée au pouvoir ».

Guy Mollet, ses ministres Robert Lacoste, Maurice Bourgès-Maunoury et François Mitterrand, tournant résolument le dos à toute solution politique, cèdent alors à toutes les exigences des militaires qui leur font la promesse folle d’éradiquer définitivement le nationalisme algérien dans la ville vitrine de l’Algérie française.

En vertu de la loi dite des « pouvoirs spéciaux » adoptée à une très large majorité en mars 1956, ils accordent alors aux militaires l’exorbitant pouvoir de déclarer « suspect » qui bon leur semble et de détenir et d’interroger à leur guise, les exonérant de toute contrainte légale. Ils n’ignorent pas qu’ils leur concèdent ainsi un droit implicite à torturer et à exécuter.

De cette décision politique, les victimes, sans distinction de sexe, d’âge ou d’origine, se comptèrent jusqu’en 1962 par dizaines de milliers. Puis, dès le lendemain des accords d’Évian, l’État français dirigé par de Gaulle s’auto-amnistia de ces crimes par décret.

* Ces archives sont citées chez Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (2001), Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Des magistrats dans la guerre d’Algérie (2004), Marie Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française (2004).

1. SHD, 1 H 1933.

2. Selon Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française (2004), p. 127, qui cite cette note du 10 mars 1957 de Massu, conservée au SHD, sans sa cote.

3. Note conservée au SHD, citée par Marie-Monique Robin, op. cit., p. 132, à nouveau sans sa cote.

4. Ces rapports sont cités et commentés par Pierre Vidal-Naquet, La Raison d’État. Textes publiés par le comité Maurice Audin, La Découverte (2002), p. 63 et p. 78.

5. SHD, 1 H 1933.