Dans les eaux glacées d’une mémoire retrouvée

La scène se passe le 15 octobre 1961 à Paris. Des jeunes du groupe « Gold Star » répètent pour un concert de Rock’n’roll. En ce début des années 60, la mode est aux sons musicaux qui arrivent des Etats-Unis. Mais derrière le décor d’une société qui se lance dans la consommation, et veut oublier la guerre d’Algérie qui n’en finit pas, un autre monde existe, celui, triste et sombre des travailleurs algériens. Dans l’album proposé par Mako et Didier Daeninckx, nous voici avec eux dans leurs petites chambres étroites, puis entassés dans le métro des petits matins, direction l’usine…. Nous découvrons également leurs espoirs dans l’avenir d’une Algérie enfin indépendante, sortant des inégalités du système colonial. Le lecteur trouvera dans sa lecture la terrible nuit tragique du 17 octobre 1961, à Paris….

L’histoire d’une nuit

Sur les grands boulevards parisiens, une foule d’hommes et de femmes se rassemble dans la nuit du 17 octobre 1961. Une petite pluie fine fait son apparition, il fait humide, c’est la nuit qui commence. On relève le col de son imperméable, on serre les poings dans ses poches, on guette le visage d’un ami qui n’est pas encore arrivé au rendez-vous. Soudain, le cortège s’ébranle sur un signe du responsable. On se serre les uns contre les autres. Sur toute la longueur des grands boulevards jusqu’à la place de l’Opéra, au Quartier latin, sur le boulevard Saint-Germain, ils marchent graves et résolus, ces manifestants algériens. Sans cris, ni drapeaux ni pancartes. Ils sont venus d’Aubervilliers ou de Nanterre, les mains nues, sans armes, pacifiques. Leur nombre seul doit suffire à montrer leur détermination. Ils sont vingt milles, trente milles peut-être.

En marchant ainsi, ce soir du 17 octobre 1961, les manifestants algériens ont bravé le couvre-feu de 20 heures « conseillé aux Nord-Africains ». En effet, onze jours plus tôt, le préfet de police de Paris, Maurice Papon a publié un communiqué où « il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne de 20 h 30 à 5 h 30 du matin ». Pour ceux qui n’auraient pas compris, il est également « très vivement recommandé de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects aux rondes et patrouilles de police ». Enfin, le préfet a décidé que « les débits de boissons tenus et fréquentés par des Français musulmans doivent fermer chaque jour à 19 heures ». Les dirigeants du Front de Libération Nationale (FLN), l’organisation qui a décidé en 1954 du combat contre la présence française en Algérie, ont décidé d’organiser une manifestation pour protester contre ces mesures.

Brutalement, c’est la charge, les assauts violents et meurtriers des forces de police massées en grand nombre. Les « harkis métropolitains » (forces supplétives musulmanes de la police parisienne) sont aussi présents dans l’assaut. A la hauteur du cinéma Rex, des rafales de mitraillette font plusieurs victimes parmi les Algériens. Sur le boulevard Bonne Nouvelle, un car de police fonce sur la foule, on relève sept corps d’Algériens. Dans la rue, dans les gares, dans le métro, les rafles s’organisent. Au pont de Neuilly, la police interpelle les Algériens voulant rentrer chez eux. Des manifestants sont jetés dans la Seine au pont de Bezons, d’Asnières, de Clichy… Les témoignages recueillis après le drame permettent de mesurer l’ampleur de la répression.

« Beaucoup d’Algériens sont tombés dans la Seine, entraînant des CRS auxquels ils s’étaient agrippés, raconte M. Benharrat el Hadj. Je revois ce compatriote qui avait réussi à sortir du fleuve pour se voir accueillir par un CRS qui lui a brisé la mâchoire et le tibia à coups de matraque ». « On nous a cueillis avant de commencer et on nous a amenés à la préfecture de police. Des CRS et des harkis nous ont gardés là jusqu’à deux heures du matin. Ils nous ont bien sûr matraqués. Moi-même, j’ai encore trois cicatrices sur la tête. A deux heures du matin, poursuit M. Saïd Hebibèche, on nous amena, en car, au stade Pierre de Coubertin. Personnellement, je suis resté cinq jours à Coubertin et j’y ai perdu dix kg ».

Officiellement, le nombre des arrestations s’élève à 11 538. Le palais des Sports, où devait se tenir un concert de Ray Charles, est réquisitionné pour parquer les détenus. Des milliers d’Algériens sont placés en détention ou expulsés. Les autorités françaises de l’époque ne reconnaissent que deux morts et soixante quatre blessés. L’inspection générale estime officieusement, selon la revue Les Temps Modernes, à cent quarante le nombre de tués. La Fédération de France du FLN parle pour sa part de deux cents morts et de quatre cents disparus. A propos de ces chiffres, controversés, Ali Haroun, à l’époque un des principaux responsables de la Fédération de France du FLN note dans son livre La 7e Wilaya, publié en 1986: « La Fédération a été dans l’incapacité d’en fixer le nombre de manière précise, d’autant que, parmi les éléments recensés « disparus », il devait se trouver nécessairement des militants transférés en Algérie et dont on ne retrouve plus la trace. Cependant, la synthèse des rapports militants sur les cas précis des tués, le 17 octobre et les jours suivants, par balles, matraquages, noyade et autres moyens, permet de les chiffrer approximativement à deux cents et les blessés à deux mille trois cents. » D’autres sources avancent le chiffre d’une centaine de tués dans cette nuit tragique, parmi les Algériens.

Dans la presse française de l’époque, au travers d’articles mis bout à bout apparaissent des signes manifestes d’occultation. Des journaux, aussi différents que France-Soir ou Le Monde, ont d’abord minimisé l’événement. « Le FLN ne manquera pas d’exploiter les sanglants incidents de Paris et les atroces ratonnades d’Oran. Pourtant, il en porte la responsabilité puisque ici et là, c’est le terrorisme musulman qui est à l’origine de ces drames » rapporte Le Monde le 19 octobre. Le même journal écrira le lendemain : « Avec un peu de recul, certains faits qui avaient été mal connus à l’issue des manifestations de mardi soir apparaissent mieux. De nombreux témoins des rassemblements d’Algériens et des débuts des manifestations affirment que à ce stade tout au moins, les cortèges n’étaient pas menaçants et que la démonstration se voulait non violente » (Le Monde, 20 octobre). France-Soir, jusqu’alors réservé, donne des précisions accablantes: « Mercredi 17 Octobre, le soir des manifestations à Nanterre. Il était 11 heures du soir, près du pont du Château. Une trentaine d’Algériens sont ramassés. Roués de coups, ils sont jetés dans la Seine, du haut du pont, par les policiers. Une quinzaine d’entre eux sont coulés. » D’autres journaux ne rapportent pas de faits bruts, mais offrent à lire un discours tout prêt, soumis aux codes symboliques spécifiques d’une époque coloniale finissante. « C’est inouï ! Pendant trois heures, hier soir, vingt mille musulmans algériens auxquels s’étaient mêlés un certain nombre d’Européens, ont été les maîtres absolus des rues de Paris. Ils ont pu défiler en plein cœur de la capitale, en franchir les portes par groupes importants sans avoir demandé l’autorisation de manifester et en narguant ouvertement les pouvoirs publics et la population » (Paris Jour, 18 octobre 1961). Traditionnellement favorables à l’indépendance algérienne, d’autres organes de presse dénoncent l’ampleur de la répression et en désignent les responsables. « Est-il exact que douze Algériens ont été, la semaine dernière, précipités dans la Seine ? Est-il exact que plusieurs Algériens ont été récemment pendus dans les bois de la région parisienne ? Est-il exact que chaque nuit des Algériens disparaissent sans qu’on puisse retrouver leur trace dans les prisons ou les centres de tri ? Si tout cela est exact, et nous avons de bonnes raisons de le croire, qui sont les auteurs de ces crimes? » (Libération, 19 octobre 1961).

Questions autour des origines du 17 octobre 1961

L’extrême violence de la répression qui donne toute la dimension tragique de l’événement était-elle voulue, organisée, préparée d’avance ? Pourquoi un tel déferlement de violences policières ? Au moment du 17 octobre 1961, l’habitude de tirer sur les manifestants algériens existe déjà dans la police française à Paris, comme le 14 juillet 1953, ou le 9 mars 1956 dans une manifestation algérienne contre le vote des « pouvoirs spéciaux »

1. La violence de la guerre d’Algérie traversé la Méditerranée, par l’assassinat de militants algériens et de policiers. Les conduites répressives sont rapport avec un imaginaire colonial. Les Algériens, hommes sans nom, (sont-ils des citoyens français, des « indigènes », des étrangers, des « Français musulmans » ?) sont perçus comme une menace pour la société française, sorte de «cinquième colonne » propre à réactiver la mythologie du complot. Leur étrangeté juridique exacerbe la logique du soupçon policier, qui entend démontrer que tout converge secrètement vers un but caché. La guerre amplifie cette perception qui fait du partage ami/ennemi le critère central du politique. Dans le cas particulier de l’Algérie, tenue pour être trois départements français, l’ennemi ne peut être nommé comme tel, mais appréhendé comme un hors-la-loi (on dit « HLL »), un « criminel » venant saper l ‘autorité de l’Etat. La guerre d’Algérie qui se fait passer comme «opération de maintien de l’ordre » apparaît comme une affaire interne, une guerre civile. Le 17 octobre radicalise, en l’exacerbant, la violence de la guerre.

Mais pourquoi un tel déferlement de brutalités policières à l’encontre des manifestants algériens, alors que, six mois plus tard à peine, vont être signés les accords d’Évian conduisant à l’indépendance de l’Algérie ? Pourquoi la direction de la Fédération de France du FLN a-t-elle donné la consigne d’une manifestation pacifique ? N’y a-t-il pas eu de sa part sous-estimation ou tout simplement incompréhension des intentions du gouvernement français ? Pour tenter de répondre à ces autres questions, il faut saisir le contexte historique de l’époque marqué par la véritable course de vitesse qui s’est engagée.

Du côté français, le général de Gaulle sait que la marche à l’indépendance de l’Algérie est désormais inexorable. Sa décision est prise depuis longtemps, des négociations difficiles sont engagées avec le FLN. L’homme du 18 Juin 1940 a défini son objectif (la République algérienne liée à la France) ; sa stratégie (autodétermination); et distribué les rôles autour de lui en constituant en particulier un ministère d’État pour les Affaires algériennes confié à Louis Joxe. Mais il veut aussi éviter toute explosion de la rue, tout surgissement autonome des populations algériennes comme celles du 11 décembre 1960, à Alger où les manifestants algériens sont descendus des quartiers périphériques, brandissant des drapeaux du FLN. La leçon a porté. Pour le gouvernement français, tout débordement risque de bousculer les plans préétablis, notamment sur le maintien des liens économiques entre l’Algérie et la France après l’indépendance.

Pour la direction de la Fédération de France du FLN réunie à Cologne le 6 octobre 1961, plusieurs arguments plaident en faveur d’une manifestation de rue. Riposte aux mesures répressives du préfet Maurice Papon, certes mais également volonté de mobiliser un nombre important d’immigrés pour mieux montrer sa force dans la phase de négociations difficiles engagées avec le gouvernement français. Paris constitue une formidable caisse de résonance au plan international. Apparaître dans la rue de la capitale française est le moyen de renouer avec une expression collective classique, alors que la gauche n’utilise pas ce moyen contre la guerre d’Algérie. Car le FLN se trouve confronté, en octobre 1961, au dilemme suivant: ou attendre que la gauche française se mette en mouvement pour la protection des immigrés vivant en France, donc se subordonner à son mouvement; ou déclencher l’initiative qui permettra la prise de responsabilités de ces mêmes organisations françaises. Le FLN opte pour la seconde solution mais le prix à payer sera lourd.

La machine répressive mise au point contre les immigrés algériens va se retourner contre la gauche. En ce sens, le 17 octobre 1961 et la répression du 8 février 1962 au métro parisien « Charonne » (manifestation contre l’OAS où l’on relèvera neufs morts) sont liées. Les deux événements s’éclairent l’un par l’autre. Mais cela apparaîtra très tardivement dans la conscience collective française….

Un passé algérien se rapproche

La nuit du 17 octobre s’est longtemps enfoncée dans les eaux boueuses de la mémoire française. Recouvert par l’autre nuit de Maurice Papon, celle du métro Charonne de février 1962. A quatre mois de l’indépendance algérienne, la gauche française reconstruit une histoire acceptable de son opposition à une guerre commencée sept ans plus tôt. Premier recouvrement. Et puis les amnisties des crimes de la guerre d’Algérie sont arrivés très vite, contenues dans les accords d’Evian signés en mars 1962. Second recouvrement. Les amnisties successives (quatre après 1962) consolideront le silence, laissant les spectateurs de cette période devant un drame dont on ne leur livre aucune clé. Il y a, enfin, la volonté d’oubli, légitime, des acteurs de cette nuit d’effroi.

Cinquante ans après, le souvenir d’octobre 1961 revient à la surface. Bien des tentatives d’arrachement de vérités, bloquées dans la vase de l’histoire, ont pourtant eu lieu: grand dossier dans le journal Libération en 1981, beau roman de Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire en 1984, ouvrage très informé de Michel Lévine en 1985 (Les ratonnades d’octobre, Ed Ramsay), travail courageux de Jean-Luc Einaudi sur les faits de cette nuit d’épouvante (La Bataille de Paris, Ed Seuil, 1991), large séquence dans le documentaire télévisé Les années algériennes diffusé en octobre 1991…. Trop tôt ? Les historiens connaissent bien ces divorces entre connaissance scientifique d’un fait, d’un crime, et sa reconnaissance par les instances juridiques, politiques; entre production d’un savoir, et sensation pénible d’absence d’histoire dans l’espace public. L’établissement des faits ne « calme » pas immédiatement les mémoires blessées.

En fait, le passage des douleurs privées à la mémoire collective est un processus difficile, semé d’embûches. Comment reconnaître le fait « 17 octobre 61 », alors que la guerre d’Algérie a longtemps été niée en France ? Il faudra attendre le vote de l’Assemblée nationale en 1999 pour apprendre l’existence d’une guerre en Algérie. Et pour qu’une mémoire soit admise, encore faut-il qu’elle soit « portée »: le combat livré par les enfants de l’immigration algérienne (les « beurs ») commence à faire craquer le Silence du fleuve, pour reprendre le titre de Mehdi Lalaoui de son film, le premier documentaire en 1992 consacré à cet événement. Toutes ces paroles et initiatives ont créés des brèches.

Le passé algérien se rapproche lentement par brisures, déchirures, irruptions soudaines. En 1998, le procès de Maurice Papon à Bordeaux sur la déportation des Juifs est l’occasion d’un autre retour de mémoire. Des témoins viennent expliquer le rôle de celui qui, après le régime de Vichy, fut, aussi, préfet de police à Paris à la fin de la guerre d’Algérie. Dans les années 2000, des plaques à la mémoire des Algériens tués sont déposées par le maire de Paris, et d’autres initiatives du même genre ont eu lieu à Clichy ou Asnières.

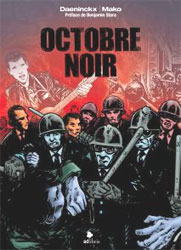

Après un long silence, l’événement tragique du 17 octobre 1961 réapparaît ainsi dans l’espace public, commémoratif. Aujourd’hui, l’événement est à nouveau revisité par les historiens, les hommes politiques, les créateurs, les artistes. Dans l’album Octobre noir, les auteurs, Didier Daeninckx et Mako réussissent à communiquer des sensations, à brouiller les notions de documentaire et de fiction. Par la plausibilité des faits dépeints, la précision observée des histoires, leurs récit et dessins collent au réel, sans cesse. Mais il y a aussi le climat, l’atmosphère, cette façon de nous amener, puis de nous plonger, dans la nuit noire du 17 octobre, avec bruits des matraques qui s’abattent et coups de feu qui claquent ; ou montrer un visage au plus près de la peau avec ses éclaboussures de sang.

- Le 14 juillet 1953, Place de la République à Paris, la police ouvre le feu sur le cortège des militants nationalistes algériens, faisant cinq morts et 50 blessés. Le 9 mars 1956, dans une manifestation contre le vote des « pouvoirs spéciaux en Algérie » organisée par le Mouvement National Algérien (MNA, partisans de Messali Hadj), onze Algériens sont tués par balles ou par noyades.