L’esclavage, ombre sur le « Siècle d’or » néerlandais

par Jean-Pierre Stroobants, publié dans Le Monde, le 6 août 2021. Source

Jusqu’au 29 août, de 9 heures à 17 heures.

20 €, entrée libre pour les moins de 18 ans.

Elle étonne leurs voisins mais la fierté nationale reste une réalité aux Pays-Bas. D’où les Néerlandais tirent-ils ce sentiment ? Sans doute de cette époque du « Siècle d’or », qui, de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle, vit leur pays se hisser au rang de première puissance commerciale et maritime mondiale, opposant la liberté de culte, la créativité artistique et le développement scientifique à la stagnation qui minait l’Europe.

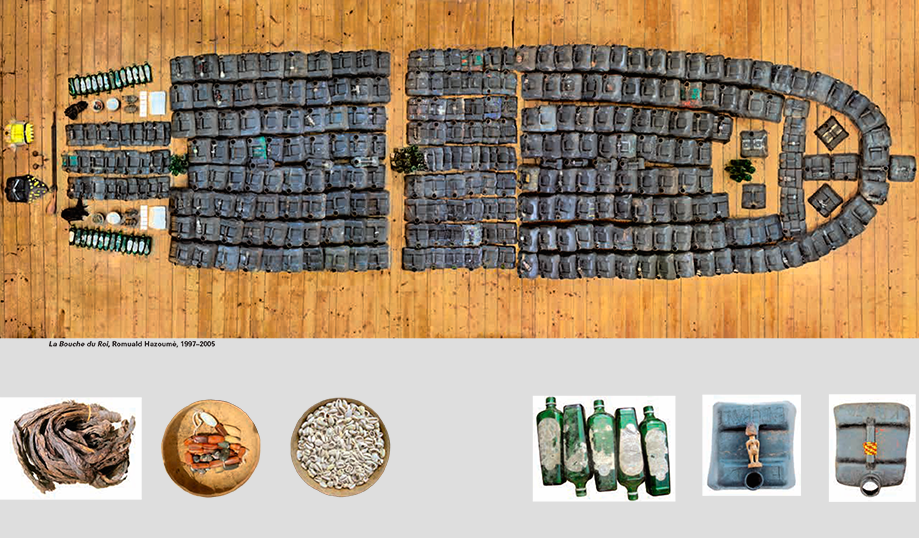

Pas simple dès lors, même des centaines d’années plus tard, d’évoquer la face très sombre de cette épopée capitaliste. A savoir l’esclavage, qui allait, pour une large part, la rendre possible. C’est une institution culturelle, la plus importante du royaume, qui a osé lancer le débat : avec son exposition « Slavernij » (« Esclavage »), longtemps mûrie et longtemps décalée – pas seulement à cause de la pandémie –, le Rijksmuseum d’Amsterdam a brisé un tabou.

« L’esclavage a été une composante essentielle de la période coloniale, de nombreuses générations ont subi des injustices inimaginables. Evoquer ce sujet est d’une grande importance », justifie Taco Dibbits, directeur d’un « Rijks » rénové de fond en comble.

Meurtres, viols, travail forcé

Aux Pays-Bas, la VOC, Compagnie néerlandaise des Indes orientales, reste encore aujourd’hui le symbole d’un imaginaire collectif très fécond, fait de grandeur, d’esprit de conquête et d’une volonté sans faille n’écartant pas la brutalité. La plus importante société privée au monde allait forger, durant quelque deux cents ans, un monopole et tracer des routes s’étendant des côtes africaines au Japon et au Brésil, de l’Indonésie à l’Afrique du Sud et à l’Amérique du Nord – où la Nouvelle-Amsterdam fut le berceau de New York. Avec, à la clé, la création d’une richesse inouïe pour un pays qui ne comptait, à l’époque, pas plus de 2 millions d’habitants mais se dota d’un empire colonial gigantesque, jalousé notamment par la France et l’Espagne, et qui survécut longtemps au Siècle d’or.

Avant de parler des meurtres, des viols, du travail forcé, des déportations, ou des 200 000 morts de l’île de Java après une révolte matée en 1825, le Rijksmuseum devait d’abord faire le ménage. Identifier des dizaines de milliers d’objets résultant de pillages, modifier les notices de ceux d’entre eux qui étaient exposés au public, « jeter un regard critique sur les collections et leur terminologie », dit Valika Smeulders, quinquagénaire née à Curaçao, dans les Caraïbes, qui dirige le département d’histoire du musée et a travaillé pendant trois ans à la préparation de « Slavernij ».

Il lui fallait trouver le bon angle pour évoquer un long épisode volontairement sous-représenté dans l’histoire nationale et, a fortiori, dans les grands musées, même si le Rijksmuseum s’était efforcé, au cours des dernières années, d’en inclure quelques traces dans ses expositions. Evitant les pièges du militantisme et de l’émotion, Valika Smeulders a monté une exposition factuelle, dépouillée, presque froide. Mais d’une grande intensité pour celui qui voudra examiner dans le détail les quelque 140 tableaux, portraits, écrits, sons ou objets traduisant la vie des acteurs de cette longue période esclavagiste.

Le drame est résumé dans dix salles, dévolues chacune à un personnage : esclave, esclavagiste, commanditaire, exécutant… Une jeune esclave enlevée et violée par son propriétaire, un autre brûlé vif, un troisième torturé pour avouer tout ce qu’il savait de ses maîtres portugais. Mais aussi un militaire, un abolitionniste ou un couple de riches propriétaires, tellement riches qu’ils purent commander à Rembrandt des portraits d’eux en pied : les deux tableaux représentant Maerten Soolmans et Oopjen Coppit ont été acquis conjointement en 2016 par le Louvre et le Rijksmuseum.

Frappant, aussi, ce « détail » parmi d’autres : un collier en or, entré dans la collection du musée en 1881. On crut longtemps qu’il fut porté par un chien et on est quasi sûr, désormais, qu’il était celui d’un « Maure », un esclave importé aux Pays-Bas par ses maîtres.

Si le musée a voulu privilégier une approche presque clinique, peu démonstrative a priori, c’est sans doute qu’il lui fallait tenir compte d’une réalité illustrée par un sondage réalisé en 2020 : près de la moitié des Néerlandais se disent toujours fiers de l’aventure coloniale de leur pays.

« Une plaie ouverte »

En 2006, le prédécesseur du premier ministre, Mark Rutte, Jan Peter Balkenende saluait encore le « dynamisme » de la Compagnie des Indes en y voyant le symbole de la capacité néerlandaise à « regarder par-delà les frontières ». A ce discours stéréotypé, les responsables ont répondu en présentant un parcours où « l’esclave » cesse d’être le simple élément d’un processus marchand pour devenir un être de chair, porteur d’une histoire.

C’est courageux parce que, dans un contexte politique national très polarisé, où une droite radicale agite avec succès le thème de l’identité depuis quelques années, il se trouvait peu de monde, en réalité, pour aborder de front cette question de l’esclavage. Il aura ainsi fallu attendre 2020 pour que le roi Willem-Alexander présente des excuses aux Indonésiens pour « la violence excessive » exercée contre eux durant trois siècles. Et, aujourd’hui, il n’est pas encore question pour le gouvernement de faire de même auprès d’autres nations, même si la ville d’Amsterdam vient de rendre un hommage aux descendants d’anciens colonisés.

On note aussi que c’est un historien, belge et non néerlandais, David Van Reybrouck, qui aura ouvert les yeux de beaucoup : paru en novembre 2020, son livre Revolusi (De Bezige Bij, non traduit) est le premier grand témoignage, terrible et documenté, sur une guerre de décolonisation qui, achevée en 1949, aura entraîné la mort de 200 000 Indonésiens et 5 000 Néerlandais.

La période était presque méconnue aux Pays-Bas, même si plus d’un million des ressortissants du pays ont des racines indonésiennes. Cette question est « une plaie ouverte, un champ de mines dans l’histoire du pays », a expliqué David Van Reybrouck, insistant sur le fait qu’aucun de ses confrères néerlandais n’avait songé à ce travail qui lui a demandé cinq ans.