Pour une histoire du rôle de Paul Teitgen dans la « bataille d’Alger », voir Fabrice Riceputi, « Paul Teitgen et la torture pendant la guerre d’Algérie, une trahison républicaine », 20&21. Revue d’histoire, n°142, avril-juin 2019.

Paul Teitgen et la torture

par Fabrice Riceputi

guerre d algerie 1957 paul teitgen contre la torture 2

Extrait du film d’André Gazut, Hommage au général Bollardière (1974),

sur le site histoirecoloniale.net

Qui connait encore Paul Teitgen (1919-1991) ? Il fut pourtant un témoin absolument majeur des crimes commis en Algérie par la République coloniale. Pour les pouvoirs de l’époque, sa parole fut plus embarrassante en un sens que celle d’un Henri Alleg racontant son supplice dans La Question. Car l’accusation de torturer en Algérie comme jadis la Gestapo torturait en France ne venait pas de « l’ennemi » communiste ou FLN mais d’un brillant haut-fonctionnaire recruté par le ministre Robert Lacoste, nullement anticolonialiste et posté au cœur même de l’appareil d’Etat colonial, d’un exemplaire grand commis de l’Etat qui aurait dû collaborer, avec ou sans états d’âme, à la terreur coloniale. C’est ce que firent alors tous ses collègues.

Seul ou presque, Teitgen lutta pied à pied avec les « seigneurs de la guerre aux terrifiants caprices » (Jean-Paul Sartre), ces « paras » rentrés d’Indochine et de Suez que le socialiste Guy Mollet avait lâchés sur Alger le 7 janvier 1957. Puis, non content d’avoir ainsi tenté de « mettre du sable dans les rouages de la machine » militaro-policière, comme l’écrivit amèrement le général Jacques Massu, il osa ensuite, comble de sacrilège, rapporter ce qu’il avait vu, parler « devant Dieu et les hommes », ainsi qu’il aimait à dire, quand tous les autres, civils et militaires, pratiquaient une omerta plus ou moins honteuse.

C’est notamment par lui que Pierre Vidal-Naquet et le Comité Audin eurent très vite la certitude de l’assassinat de Maurice Audin par l’armée. Il fit connaître l’expression algéroise qui désignait les « suspects » algériens jetés depuis les hélicoptères dans la mer, les pieds coulés dans une bassine de ciment : les « crevettes Bigeard ». Sollicité par la défense au procès des « porteurs de valises » du réseau Jeanson, il exposa devant un tribunal militaire estomaqué par tant d’audace le caractère massif de la torture en Algérie. Il estima à plus de 3 000 les disparitions forcées de « suspects » dont il eu connaissance entre les mains des militaires au cours de la « bataille d’Alger ». La publication de sa lettre solennelle et accusatrice à Robert Lacoste, demandant au nom des valeurs de la Résistance à être relevé de ses fonctions pour ne plus avoir à couvrir un « système » produisant des « crimes de guerre » identiques à ceux des nazis, publiée en 1960 par Le Monde, fut retentissante.

Passées les années d’immédiat après-guerre d’Algérie, ce témoin majuscule fut à peu près complètement oublié. A l’inverse exactement des assassins et tortionnaires auxquels il s’était affronté, les Massu, Bigeard et autres, qui le calomnièrent dans leurs Mémoires et construisirent sans trop de contradictions le mythe de la « bataille d’Alger », travestissant leurs crimes en héroïque victoire sur le terrorisme. Ils furent quant à eux couverts de gloire et d’honneurs par la République, pour ceux tout au moins qui n’étaient pas passés à l’OAS.

En 2000, la torture en Algérie revint enfin avec fracas à la mémoire de la République. Le général Paul Aussaresses provoquait ce retour mémoriel en trahissant pour d’obscurs motifs le pacte du silence qu’observaient soigneusement les officiers depuis 1957. Il avouait avec fierté dans ses mémoires d’innombrables crimes, impliquant nombre de ses collègues. Ces derniers nièrent encore, mais l’on se souvint alors du témoignage de Paul Teitgen. Le confronter à Aussaresses n’aurait pas manqué d’intérêt. Il avait fort bien connu le Klaus Barbie français à Alger en 1957 : chaque jour, durant des mois, l’officier Aussaresses venait en effet présenter au secrétaire général de la préfecture d’Alger une liste de « suspects » à assigner officiellement à résidence, alors que beaucoup d’entre eux, il l’avoua lui-même, avaient en réalité déjà été exécutés sommairement ou étaient morts sous la torture.

Mais Teitgen était mort depuis 1991, dans une indifférence complète. D’où la valeur inestimable des quelques rares et brèves séquences d’entretiens filmés existantes, telle celle-ci, extraite d’un film d’André Gazut, Hommage au général Bollardière (1974), le seul officier supérieur à avoir rompu avec l’armée pour protester contre la torture. Teitgen et lui avaient longuement discuté de cette décision en sortant de la messe dominicale qu’ils fréquentaient tous deux à Alger. Nous pouvons percevoir dans cet entretien un peu de cette « éloquence extraordinaire » faite d’indignation contenue dont, selon son ami Pierre Vidal-Naquet, il était capable, avec cette frappante gravité de la voix et du regard qui empoignait ses interlocuteurs. On se rappelle de ce portrait par son ami l’écrivain Jules Roy : « Inflexible, insouciant des dangers qu’il courait, il témoignait en faveur des persécutés et, dans les prétoires et les meetings, dénonçait d’une terrible voix les abominations qu’il avait vues. Mince, élégant, pétri de fer, noir de poils et de vêture, déjà chauve, l’œil lançant des éclairs derrière des lunettes d’écaille, il ressemblait, malgré son nœud papillon, à un juge de l’inquisition espagnole dénonçant les inquisiteurs . » (Mémoires Barbares, 1989).

Au moment où il parle ici, Paul Teitgen est membre du Conseil d’Etat. Pour le punir de s’être opposé au militaires, d’avoir « trahi » l’Etat et sa raison, et pour l’obliger à se taire sur ce qu’il savait des exactions de l’armée et de leurs complicités politiques, Michel Debré, en 1958, l’avait d’abord privé de traitement et de poste durant deux ans, l’éloignant même durant 6 mois au Brésil. Puis il avait finalement accepté, en 1960, qu’il soit nommé Maître des Requêtes, espérant ainsi le bâillonner définitivement. Mais ni l’obligation de réserve, ni les menaces de mort n’avaient dissuadé Teitgen de témoigner, en réalité moins « dans les meetings », comme dit Jules Roy, que devant les tribunaux et pour l’histoire. Il alimenta en particulier son ami Pierre Vidal-Naquet à partir de 1958 en informations de première main sur l’affaire Maurice Audin, mais aussi par exemple sur les activités tortionnaires algéroises du député-parachutiste Jean-Marie Le Pen.

Les images sont tournées à son domicile parisien. Quelques mois avant cet entretien, selon sa fille Elisabeth Teitgen, ce chrétien démocrate avait accepté de cacher « dans l’armoire de sa chambre à coucher les archives d’Alain Krivine », leader de la Ligue communiste révolutionnaire tout juste dissoute par l’Etat pour s’être affrontée violemment près de la Mutualité au groupe fasciste Ordre Nouveau.

Soustraire des documents à la raison d’Etat, quelle qu’elle soit, Teitgen en avait pris depuis longtemps l’habitude, dans la Résistance, où il diffusait Témoignage Chrétien clandestinement, puis durant la guerre d’Algérie. Arrêté puis expulsé d’Algérie par le général Salan après le 13 mai 1958, il avait pris soin d’emporter quelques dossiers accusateurs, anticipant la destruction de ses archives par des parachutistes soucieux de faire disparaître toutes traces de leurs crimes. En 1959, avant son départ au Brésil, il avait aussi caché le dossier judiciaire de Maurice Audin « dans le coffre-fort du proviseur du Lycée Condorcet » à Paris.

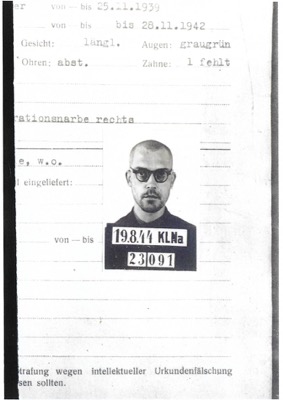

Derrière lui, sur sa bibliothèque, on distingue son propre portrait à l’âge de 25 ans. Incrusté d’un numéro de matricule, il s‘agit de sa fiche d’internement au camp nazi de Natzweiller-Struthof. Il y fut déporté en août 1944 comme résistant au nazisme – Nacht und Nebel -, avant d’être interné à Dachau dont il sortit en mai 1945 en piètre état physique et moral, « ni sain, ni sauf », selon le mot de son compagnon Edmond Michelet avec lequel il anima le comité de libération du camp.

Il disait souvent « Nous, les anciens torturés ». Quelques mois auparavant, il avait en effet été longuement supplicié à Nancy par la Gestapo, « à l’eau et à l’électricité », comme il le dit ici, c’est-à-dire par le même procédé exactement dont il constaterait l’usage systématique par l’armée française en Algérie seulement treize ans plus tard. Beaucoup de militaires anciens de la France Libre avaient, on le sait, appris ces méthodes, dès le lendemain de la guerre contre Hitler, en Indochine.

Sur les plâtres sales de sa cellule de la prison Charles III de Nancy, Teitgen avait relevé cet extraordinaire graffiti anonyme qu’il connaissait par cœur :

Dussé-je dans votre baignoire, Agamemnon laisser ma peau, Dans ma mémoire, il fait nuit noire, Petit Sphynx de la Gestapo

Récita-t-il ce terrible quatrain à Alger en 1957 à Massu, Trinquier ou Aussaresses ?

Il expose ici les raisons de son refus intransigeant, comme chrétien, comme républicain et comme « ancien torturé », « d’entrer dans le Mal de la torture ». Mais que faisait-il donc à ce poste ? Cruelle ironie, c’est bien cet adversaire résolu de la torture que Robert Lacoste, ministre de l’Algérie, avait voulu nommer à la tête de la police d’Alger à l’été 1956. Il se préoccupait alors encore de tenter d’atténuer aux yeux de l’opinion et de l’ONU son image déjà assez prononcée de brutal pacificateur colonial. Le jeune préfet Paul Teitgen, passionnément attaché au service de la République et à la défense du « respect de la personne humaine », n’avait pas su ou pas pu refuser ce poste dont personne ne voulait et la mission, aussi noble que proprement insensée, d’établir un « ordre républicain » dans la police coloniale d’Alger. Cette dernière était notoirement coutumière depuis toujours de la torture des « Arabes » et aucun « guignol de Paris » — c’était le surnom de Teitgen dans les commissariats d’Alger — ne leur ferait passer cette habitude coloniale bien plus ancienne que le nazisme. « C’était une période infâme, dira-t-il. Je n’avais aucune confiance dans les flics d’Alger. C’étaient des voyous prêts à tout. » Il n’avait encore rien vu. Quelques mois plus tard, la 10eme Division parachutiste porterait à un stade industriel la pratique de la torture.

Mais c’est une affaire de la fin de l’année 1956 que Teitgen raconte ici pour illustrer son refus de la torture. Elle survint donc avant que ne soient transférés à l’armée les pouvoirs de police en vertu des « pouvoirs spéciaux ». Il convient de s’y arrêter. Car, contrairement à ce qu’il croit à ce moment, elle illustre malheureusement aussi son échec complet à en empêcher l’usage. Et elle est riche d’enseignement sur ce qu’est véritablement la torture comme mode opératoire policier « anti-terroriste ».

Il s’agit de l’affaire Fernand Iveton. Cet ouvrier algérien d’origine européenne, membre du PCA rallié au FLN, fut convaincu, en novembre 1956, d’avoir tenté de saboter son usine à l’aide d’une bombe. Il l’avait placée là où elle ne pouvait faire aucune victime. Mais le gouvernement accusait depuis 1954 les communistes d’être les vrais instigateurs de l’insurrection algérienne. Et on tenait enfin un « terroriste » communiste. Iveton serait donc promptement condamné à mort et exécuté pour l’exemple, alors qu’il n’avait commis aucun crime. Avec l’approbation décisive du ministre de la Justice, François Mitterrand, dont l’avis entraina un refus de grâce présidentielle.

L’interdiction faite par Teitgen à la police d’Alger de torturer Iveton, qu’il rappelle ici avec fierté, ne fait aucun doute. Teitgen dit ailleurs quel fut alors son tourment, sachant qu’une seconde bombe était en effet programmée pour exploser dans la soirée, ce qui ne se produisit heureusement pas.

Cependant, ce que Teitgen ne sait pas lorsqu’il est filmé par Gazut en 1974, c’est qu’il fut désobéi par la police. C’est Jean-Luc Einaudi qui le lui démontrera en 1983. La police tortura en réalité atrocement Fernand Iveton à quatre reprises. D’après Aussaresses, ce fut sur l’ordre du commissaire Honoré Gévaudan, promis à une brillante carrière à la tête de la police française. Einaudi cite intégralement dans son livre, Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton (1986), le récit détaillé rédigé par Iveton de ses quatre atroces séances de tortures, principalement à l’eau et à l’électricité. Il évoque aussi la réaction de Teitgen lorsqu’il lui fournit cette preuve : « Un soir, je lui lus le témoignage que Fernand avait laissé. Bouleversé, Paul Teitgen me remercia et me dit : « Cela me donne envie de vomir ». »

Cet épisode de l’affaire Iveton a ceci d’exemplaire qu’il est le seul cas avéré d’une situation toujours invoquée par les partisans de la torture « anti-terroriste » pour la justifier, sans jamais — fait étrange — être étayée par aucun cas réel et documenté : la « fable perverse » de la bombe à retardement nécessitant, en urgence et pour sauver d’innocentes victimes, de faire parler le « terroriste » par « tous les moyens ». On tortura donc Fernand Iveton, pour savoir qui était sa complice porteuse d’une seconde bombe prête à exploser. Et, après un abominable supplice, Fernand Iveton « parla », comme nous l’apprend Jean-Luc Einaudi. Du reste, on le tortura encore après qu’il ait parlé. Pourtant, la fable des tortionnaires ne fonctionna pas. C’est la raison pour laquelle les partisans de la torture ne peuvent invoquer le cas Iveton. Car Iveton tint bon assez longtemps pour permettre à sa complice de se mettre à l’abri et de se débarrasser de l’engin, puis il mentit à ses tortionnaires, les lançant pendant des jours sur une fausse piste. Ainsi sa torture, dans ce cas comme dans tous les autres, ne servit absolument à rien aux policiers.

Puisqu’il s’est trouvé tout récemment encore un militaire français de haut-rang pour reprendre la fable perverse1 des tortionnaires2, sans parler d’un Donald Trump déclarant que « la torture, ça marche », écoutons encore une fois Paul Teitgen nous dire que la torture, « antiterroriste » ou non, dégrade irrémédiablement celui qui la commet comme celui qui la subit, et pour rien. Sinon bien sûr pour l’effet de terreur qu’elle veut en réalité produire, aboutissant à de fausses et répugnantes « victoires » comme celle de la « bataille d’Alger », matrice de tant de crimes d’Etat contemporains.

Documents joints

- La formule est employée par Michel Terestchenko dans son livre Du bon usage de la torture Ou comment les démocraties justifient l’injustifiable.

- Sur cette réaction qui se réclame du « monde combattant » à la déclaration présidentielle sur l’affaire Maurice Audin, passée sous silence par les media français, voir : « Macron, le passé colonial et des réactions inquiétantes dans l’armée française ».