Le 30 avril 1975 un premier char de l’armée nord-vietnamienne pénètre dans le Palais présidentiel à Saïgon (Photo Succession Demulder / Françoise Demulder / Roger-Viollet)

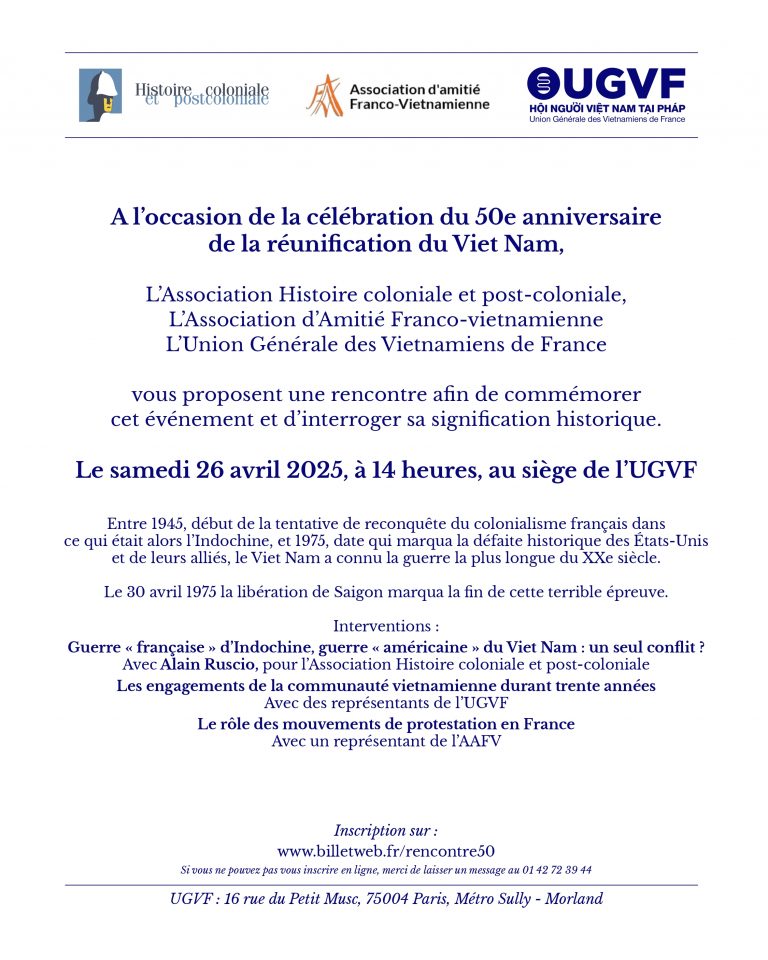

On commémore cette année 2025 le cinquantenaire de la réunification du Viêt Nam, consécutive à la défaite des Etats-Unis en 1975 dans la longue guerre qu’ils ont menée dans ce pays après celle de la France (1946-1954). L’historien Alain Ruscio en fait le récit. Il rappelle que « la “seconde” guerre d’Indochine n’aura pas seulement été la plus longue du siècle, durant aussi longtemps, par exemple, que les deux guerres mondiales réunies. Elle aura été la plus meurtrière, la plus impitoyable, coûtant aux populations de l’ordre de 1 500 000 morts ». A l’occasion de cet anniversaire, une rencontre est organisée le samedi 26 avril 2025 à 14 h au siège de l’Union Générale des Vietnamiens de France (UGVF), 16 rue du Petit Musc, 75004.

La guerre américaine au Viêt Nam (1954-1975)

Le 7 mai 1954, Dien Bien Phu, le camp retranché d’une formidable puissance installé par l’état-major du corps expéditionnaire français, tombe face aux vagues de l’armée populaire vietnamienne. Le 20 juillet suivant, France et Viêt Nam signent un accord, à Genève, censé mettre un terme aux désastres de la guerre sur cette terre. Cet accord, qui devait mettre un terme aux malheurs du Viêt Nam, aura été en fait le prélude à un autre conflit.

Il est fréquent, dans l’historiographie, de dater la « seconde » guerre d’Indochine, dite aussi guerre du Viêt Nam, du milieu des années 60. En fait, l’intervention étrangère n’a jamais cessé. Seul le leadership du monde occidental aura changé de mains, repris par les Etats-Unis d’Amérique. Car Washington n’a jamais accepté les clauses de Genève. Et ce publiquement. Dès le 24 juillet, John Foster Dules déclare que « la chose importante maintenant n’est pas de se lamenter sur le passé mais d’éviter que la perte du nord Vietnam ne conduise à une expansion du communisme dans le Sud‑Est asiatique ». Il ajoute qu’un franchissement du 17 è parallèle par « les communistes » serait « considéré comme une agression, appelant une réaction ». Ainsi, l’encre de Genève n’était pas encore sèche que, déjà, le chef de la diplomatie de la première puissance du monde transformait en frontière ce qu’un accord international avait formellement défini comme une ligne de démarcation provisoire. C’est ce jour-là qu’a commencé la seconde guerre.

Les Etats-Unis parrainent le régime de Saigon, dirigé désormais par un anticommuniste intransigeant, le catholique Ngo Dinh Diem. Les autres nationalistes vietnamiens, considérés comme pro-Français, sont éliminés, à commencer par Bao Dai. La répression touche surtout les partisans de l’application des Accords, anciens Viet Minh ou simplement neutralistes, tous qualifiés de « communistes ».

Le délai de juillet 1956 passe, sans que les élections soient préparées, ni même envisagées à Saigon. A Hanoi, le régime, empêtré dans une réforme agraire inspirée par le modèle chinois, n’a pas assez d’autorité pour les imposer. Ceux qui auraient dû être les alliés naturels de Hanoi, la Chine populaire et l’URSS, ne tiennent pas à mettre en péril une frêle coexistence pacifique pour un petit pays. Il faut se rendre à l’évidence : la réunification pacifique, même à moyen terme, est un leurre. Au Sud, de premiers maquis naissent plus ou moins spontanément. Ce n’est qu’en 1959 que Hanoi retient finalement le principe du retour à la lutte armée. En décembre 1960 naît un Front de libération nationale du Sud (FNL), officiellement indépendant, en fait lié à la RDVN par des liens humains, politiques et militaires. A l’afflux croissant de conseillers américains auprès de l’armée Diem correspond désormais une « descente » de combattants du Nord Vietnam.

En 1965 les Etats-Unis étendent la guerre contre le Nord

Le nouveau Président américain, John Fitzerald Kennedy, qui a succédé à Eisenhower en 1960, est très attaché au Viet Nam, qu’il a visité à deux reprises, alors qu’il était sénateur, lors de la guerre française. Sa famille, catholique, est liée à Diem depuis les années 50. Kennedy fait du Vietnam, avec Berlin et Cuba, un des trois enjeux majeurs de la guerre froide. Pour lui, il n’y a pas lutte de libération, mais agression d’un État, le Viêt Nam du Sud (libre), par un autre, le Viêt Nam du Nord (totalitaire). Il ne cédera pas un pouce aux communistes. Sous sa présidence, le flux d’hommes et de matériel s’accentue. Dès 1961, de premiers pilotes américains participent aux combats. Contrairement à une légende dorée, c’est bien sous Kennedy que les États-Unis ont franchi les premières marches de l’escalade.

Kennedy assassiné, son successeur, Johnson, poursuit la même politique. Et même l’aggrave en portant la guerre au Nord.

En février 1965, prenant prétexte d’un incident entre le destroyer US Maddox et des vedettes nord-vietnamiennes, Johnson obtient l’autorisation du Congrès de « prendre toutes les mesures utiles ». Le rythme d’envoi des boys s’accélère. De 23 000 en 1964, les Américains passent à 185 000 en 1965. Surtout, le gouvernement américain décide de déclencher un premier bombardement sur la RDV (février 1965). C’est une aggravation majeure du conflit. Sans aucun mandat international, Washington attaque un État souverain. Malgré le différend sino-soviétique, qui atteint justement en ces années son paroxysme, le monde communiste apporte une aide conséquente au Vietnam.

1965-1975 sera la décennie terrifiante. Tout le « complexe militaro-industriel » américain est mobilisé. En tout, trois millions de soldats américains sont envoyés sur le terrain, l’apogée étant atteint en 1968 (516 000 hommes). Cette élite de l’armée américaine pourra compter sur un immense potentiel de feu. L’aviation US larguera deux fois plus de bombes que la totalité de celles utilisée durant la Seconde guerre mondiale (7 800 000 tonnes contre 3 500 000, chiffres officiels américains). La seule RDVN (160 000 km², moins du tiers de la France) recevra autant de bombes que tous les champs de combats du Pacifique de 1941 à 1945. Le Sud, le plus touché, recevra « une tonne de bombes à la minute pendant trois ans », selon l’image du Washington Post (avril 1972), dont 372.000 tonnes de napalm. Et que dire de l’utilisation systématique des défoliants et des armes chimiques ? Que dire de l’épandage du terrible agent Orange, qui aujourd’hui encore fait des victimes à la troisième génération ? On sait que c’est pendant cette guerre qu’a été formé le mot « écocide ». Que dire, encore, de la répression politique qui atteint des niveaux inimaginables, comme par exemple lors de l’Opération Phénix, véritable entreprise d’extermination physique des cadres révolutionnaires ? Un autre aspect est l’exportation du conflit vers le Laos, puis le Cambodge, qui avaient été relativement épargnés lors de la phase française.

La « seconde » guerre d’Indochine n’aura pas seulement été la plus longue du siècle, durant aussi longtemps, par exemple, que les deux guerres mondiales réunies. Elle aura été la plus meurtrière, la plus impitoyable, coûtant aux populations de l’ordre de 1 500 000 morts.

Pourtant, cette machine de guerre subit recul sur recul.

La manifestation la plus spectaculaire est la vaste offensive dite du Têt, en 1968, qui voit les soldats révolutionnaires occuper durablement des régions entières, des viles symboliques (Huê), et menacer même l’ambassade des Etats-Unis à Saigon. La carte de guerre américaine, malgré la disproportion des moyens, est en dégradation permanente.

La première cause de la défaite américaine est de toute évidence l’incroyable capacité de résistance des populations locales. L’obstination à ne pas céder devant la force mécanique, dont Ho Chi Minh devient un symbole respecté dans le monde entier, surprend tous les observateurs – à l’exception de ceux qui avaient pris soin d’étudier l’histoire du Viet Nam –. En face, les alliés de Washington, régimes corrompus, minés par la corruption, sans soutien populaire, sont évidemment incapables de créer une mystique comparable.

La RDVN est, de fait, la plaque tournante de cette résistance. C’est de là, par exemple, que part la fameuse piste Ho Chi Minh, ravitaillant en armes, surtout chinoises et soviétiques, les autres fronts. De plus, la guerre aérienne, pourtant terrible, se révèle elle aussi un échec. Au sol, la jungle devient partout un cauchemar pour les boys, come en a témoigné tant de fois, par la suite, le cinéma américain. Les pertes humaines sont importantes. Le découragement guette.

Aux États-Unis même, l’opposition, longtemps confidentielle, commence à croître avec les revers des GI’s. Une crise morale sans précédent affecte le pays, marquée notamment par la publication des Dossiers secrets du Pentagone., révélant les mensonges incessants de l’administration US, de Truman à Nixon. Des manifestations, parfois violentes, ont lieu dans les principales villes du pays. Mais, bien au delà des pays concernés, la guerre est devenue un enjeu international. Les opinions, bien informées par des télévisions qui couvrent leur première grande guerre, se mobilisent avec une ampleur exceptionnelle. Partout dans le monde, le nom de Ho Chi Minh est clamé avec ferveur, ceux des dirigeants américains honnis.

Le Président Johnson, désemparé, renonce à briguer un second mandat. Richard Nixon lui succède (1969) en promettant un désengagement. Il rapatrie effectivement les boys, tout en renforçant les régimes locaux pro-américains. C’est la « vietnamisation ».

Début 1968, pourtant, il a fallu se rendre à l’évidence : la RDVN ne pliera pas, les maquis tiennent des zones compactes au Sud Vietnam, au Cambodge et au Laos. L’administration américaine accepte alors le principe d’une Conférence internationale, qui commence à Paris… en mai 1968. Les deux principaux négociateurs, Henry Kissinger et Le Duc Tho, font des concessions qui amènent la signature des accords (janvier 1973). Les États-Unis se désengagent formellement, mais tentent de continuer à porter à bout de bras les régimes amis.

C’est un échec. Privées de l’encadrement américain, les armées de Saigon, Phnom Penh et Vientiane se révèlent vite faibles, face au dynamisme révolutionnaire. Les affrontements armés continuent. Les régimes, toujours aussi corrompus, toujours aussi répressifs (la « troisième force » vietnamienne est pourchassée), se coupent plus encore des populations. Chacun sent bien que l’accord de 1973 n’aura été qu’une parenthèse.

En 1974 a lieu à Hanoi une importante réunion du Bureau politique du Parti communiste vietnamien. Décision est prise d’entreprendre, pour l’année suivante, une massive et ultime offensive pour le contrôle total du pays. Les communistes vietnamiens tablent sur une campagne d’au moins une année.

En 1975, une offensive rapide et victorieuse

Janvier 1975. L’offensive commence. À la surprise même des dirigeants de Hanoi, l’armée du Sud n’offre pas une grande résistance. L’édifice était encore plus vermoulu que ce que pensaient ses adversaires. En quelques semaines, le régime s’effondre, abandonné par ses chefs, puis par ses soldats et fonctionnaires. Le 30 avril 1975, presque trente années après les premiers coups de feu dans cette même ville de Saigon, les révolutionnaires sont maîtres de l’ensemble du pays.

Au même moment, les Khmers rouges sont également passés à l’offensive au Cambodge, contre un régime plus vermoulu encore que celui de Saigon. On sait que, malheureusement, les pratiques révoltantes des nouveaux maîtres ne répondront pas aux attentes des amis du peuple cambodgien de par le monde et aboutiront à l’un des plus grands drames de l’histoire du siècle, plaie jamais refermée sur la société khmère – et dans la mémoire du monde.

Pour le Viêt Nam, cet épisode peut être valablement qualifié d’historique, bien que le mot soit galvaudé.

Historique, la date d’avril 1975 l’est sans aucun doute pour les principaux protagonistes. Pour le Viêt Nam, c’est la première fois, depuis cent-vingt années, que la totalité du pays est libre de toute emprise étrangère. Pour les États-Unis, cette défaite, la première de cette ampleur dans leur histoire nationale, sera durablement traumatisante. Mais la signification profonde de l’événement dépasse largement ce cadre bilatéral. La plus grande puissance militaire, économique et politique du XX è siècle s’est révélée incapable, malgré les moyens énormes employés, de briser un mouvement révolutionnaire, soutenu par l’opinion mondiale et bénéficiant de l’aide des pays socialistes.

Certes, l’évolution des relations internationales, rapide, qui suivit, ne confirma pas l’optimisme des milieux anti-impérialistes. Il n’empêche. Le monde n’était plus tout à fait le même avant et après la victoire du Viêt Nam.

Cette victoire, le peuple vietnamien l’a payée très cher.

Au nord du pays, plus de 4 000 communes, sur 5 778, ont connu à un moment ou à un autre, souvent plusieurs fois, des bombardements. Sur les 30 capitales provinciales, 28 ont été atteintes. 3 000 écoles, 500 hôpitaux, des dizaines de milliers d’habitations, d’édifices divers, ont été détruits, totalement ou partiellement. Au sud, les villes ont certes été moins touchées. Mais les « tares sociales », drogue, prostitution, délinquance, guerres des gangs, sont des phénomènes de masse. Les campagnes ont souffert, énormément souffert. Partout dans le pays, les champs, les rizières, les forêts, sont truffés de bombes non explosées ou de défoliants. Dix millions de personnes, un sud-Vietnamien sur deux, ont quitté leurs villages, ont abandonné leurs terres.

Toutes les familles du pays ont un, deux, dix morts à pleurer. Les blessés de guerre sont un demi-million, dont 200 000 estropiés, 100 000 aveugles, 20 000 paraplégiques… Il y a un million de veuves, 950 000 orphelins…

Il fallut faire face à tout, et vite. Or, on ne doit pas oublier que ce Vietnam, magnifié (trop ?) par ses amis, était pauvre, très pauvre. Une gestion bureaucratique et autoritaire entachera ensuite durablement l’image du Viet Nam. Puis la mondialisation capitaliste s’imposera peu à peu dans cette société désormais avide de consommation. C’est une autre histoire qui commençait…