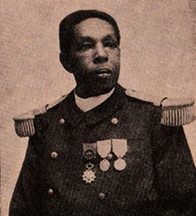

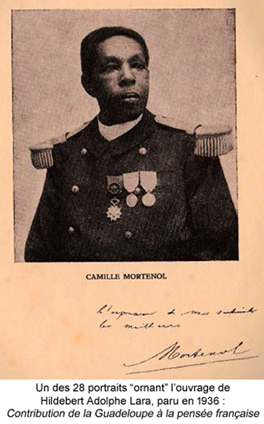

Sosthène Héliodore Camille Mortenol

Par Patrice Ganot

Né à Pointe-à-Pitre le 29 novembre 1859 ; mort à Paris le 22 décembre 1930.

Ses dates font de lui l’exact contemporain d’un autre militaire, bien connu de la Ligue des Droits de l’Homme*, Alfred Dreyfus (né à Mulhouse le 9 octobre 1859, mort à Paris le 12 juillet 1935).

André, le père de Camille est né en Afrique. Esclave, il est affranchi le 23 juillet 1847 ; il prend le nom de Mortenol.

(Rappel : La deuxième abolition, du 27 avril 1848, est proclamée à la Guadeloupe le 27 mai.)

André exerce le métier de maître voilier et Julienne Toussaint, son épouse qui fut elle aussi esclave, celui de couturière. Ils ont trois enfants ; Camille est le dernier.

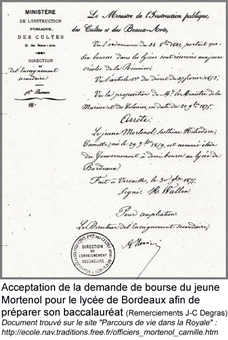

Après l’école communale tenue par les Frères de Ploërmel, Camille Mortenol entre au séminaire-collège diocésain de Basse-Terre. Il se révèle brillant. Ses prédispositions pour les mathématiques ne passent pas inaperçues et lui valent d’être remarqué par Victor Schœlcher qui lui apporte son soutien. Il bénéficie d’une demi-bourse du gouvernement (arrêté du 30 novembre 18750) qui complète la demi-bourse locale et d’un passage sur un bateau pour poursuivre ses études secondaires au lycée Montaigne à Bordeaux.

En 1877, Camille obtient son baccalauréat ès Sciences et prépare le concours d’entrée à l’École polytechnique. Il le réussit en 1880. Il est reçu 19e sur 209 candidats. (Passons sur l’accueil de ses petits camarades de promo et sur la célèbre phrase de Mac-Mahon ; apocryphe, mais on ne prête qu’aux riches !1)

Mortenol avec ses camarades de Polytechnique (promo 1880, comme écrit sur le mur)

Camille Mortenol sort de Polytechnique en 1882 et intègre la Royale comme officier de marine. Aspirant de première classe puis lieutenant de vaisseau, il suit une formation de torpilleur ; il est promu capitaine de frégate, puis capitaine de vaisseau en 1914.

Nous évoquerons plus loin sa carrière.

Au début de la Première Guerre mondiale, il est affecté à l’état-major à Brest, il exerce le commandement de la défense fixe de Brest.

Lorsque la menace allemande pèse sur la capitale, les autorités militaires, à l’initiative du général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, font appel à lui. En 1915, il assure la direction du service maritime du camp retranché de Paris. Cet officier de marine breveté torpilleur va assurer la défense contre aéronefs. Il assumera cette tâche avec la plus grande efficacité. Pour cela il va utiliser des projecteurs à grande puissance afin de repérer les avions ennemis et déjouer les attaques meurtrières.

Le professeur Oriol, dans son ouvrage Les hommes célèbres de la Guadeloupe, écrira que « c’est à lui et à Gallieni que Paris doit son salut ».

C’est à Camille Mortenol et à Galliéni que Paris doit son salut.

Galliéni est entré dans l’histoire de France, l’épisode des taxis de la Marne est assez connu ; mais combien de Français, de Parisiens, connaissent le rôle de Mortenol, ont lu ou entendu prononcer son nom ?

Une rue du 10ème à Paris (une impasse, en réalité !),

Photo Alex Chalcou, membre de section Camille Mortenol de la LDH

Un hommage en 2014 à l’Hôtel de la Marine2 (pas très « grand public ») ; c’est bien, mais peut mieux faire !… Tout de même, un timbre-poste à son effigie en 2018.

En 1917, ayant atteint l’âge de la retraite, il est nommé colonel d’artillerie de réserve et maintenu dans ses fonctions. Il est démobilisé en 1919.

Il sera promu Commandeur de la Légion d’honneur en 1920 avec la citation suivante :

« Officier supérieur du plus grand mérite, à son poste jour et nuit pour veiller sur Paris, assure ses fonctions avec un rare dévouement et une compétence éclairée. »

Camille Mortenol prend sa retraite à Paris auprès de son épouse Marie-Louise Vitalo d’origine guyanaise. Il s’engage dans le mouvement « nègre assimilationniste » aux côtés notamment de Gratien Candace3 et René Maran4. Il consacrera son temps à prodiguer des conseils aux étudiants antillais et guyanais pour déjouer les pièges et obstacles de la xénophobie et du racisme.

La Guadeloupe, en plusieurs lieux, honore son « fils ». Des rues*, écoles, et un quartier (bâti à Pointe-à-Pitre dans les années 1970) portent son nom. En 1995, une statue est érigée sur les quais de Pointe-à-Pitre.

Cependant, loin de la pure hagiographie, nous ne pouvons passer sous silence la zone d’ombre que constitue son parcours en Afrique et à Madagascar ; son rôle, lors des « campagnes de pacification ». Parcours qui l’a fait connaître de Galliéni5.

Un de nos historiens Oruno Denis Lara (1934 – 2021) a fait des recherches sur le sujet6 ; et a eu, comme il l’écrit, « pour objectif l’établissement d’un Dossier Mortenol ».

Nous n’entrerons pas dans les détails de ses travaux nous n’en retiendrons que les trois paragraphes suivants, extraits de « Mortenol ou les infortunes de la servitude » :

Mortenol est un personnage bien singulier ! L’aventure de cet homme illustre la dimension tragique de l’histoire aux Caraïbes. Il faudra bien un jour ou l’autre choisir entre la fable, la légende, les mythes ou l’histoire.

[…]

Une histoire, celle de la colonisation de la seconde moitié du XlXe siècle et du début du XXe siècle, période de conquêtes après le partage colonial à la Conférence de Berlin (1884-1885). Mortenol est embarqué dans cette histoire. Vouloir le comprendre, mesurer son action sur mer et sur terre, c’est chercher à comprendre l’histoire qui se développe en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie ou aux Caraïbes. Sans que l’on puisse, à aucun moment, le débarquer de ses navires et le traduire devant la justice des hommes.

[…]

Étudier Mortenol et le cortège de navires de servitude qui l’accompagne au cours de sa vie de marin – de la vieille frégate Alceste en 1882, ponton-hôpital au Gabon en 1887, jusqu’au Carnot, « bâtiment désarmé, Annexe du 2e Dépôt à Brest en 1915 » – c’est s’engager dans tous les secteurs d’une histoire politique, économique, sociale, maritime, militaire et coloniale. Donc une histoire complexe qui combine toutes les dimensions d’une histoire totale

Zone d’ombre, certes. Mais zone d’ombre à éclairer, à comprendre – sans préjugés –, par l’époque, l’histoire personnelle ET le contexte colonial et racialiste.

Sur son site des Cols Bleus, la Marine Nationale apporte au « dossier » des éléments de relativisation : « Malgré ses brillants états de service, il ne commandera jamais un navire de premier rang. Il ne pourra, de surcroît, jamais briguer les étoiles malgré ses 33 années de service, dont 25 à la mer. Pourquoi de telles injustices ? Sa couleur de peau et son attitude jugée trop favorable vis-à-vis des « indigènes » pendant ses campagnes coloniales auraient-elles en définitive joué en sa défaveur ? » (C’est nous qui soulignons.)

Autrement dit, car la chose est fréquente, il convient de ne pas se cantonner, aujourd’hui, à lire les pages d’histoire sur une tablette numérique (métaphore pour « lecture anachronique »). Et d’avoir toujours pour méthode, de décrypter la complexité des choses et des êtres, en leurs lieux et temps.

Nous conclurons en convoquant les mânes d’un autre natif de Pointe-à-Pitre (né le 31 mai 1887 ; mais, lui, « côté planteur » par son ascendance), le poète Saint-John Perse :

… Mais c’est de l’homme qu’il s’agit ! Et de l’homme lui-même quand donc sera-t-il question ? – Quelqu’un au monde élèvera-t-il la voix ?

Car c’est de l’homme qu’il s’agit, dans sa présence humaine ; et d’un agrandissement de l’œil aux plus hautes mers intérieures.

§§§

Car c’est de l’homme qu’il s’agit, et de son renouement.

Quelqu’un au monde n’élèvera-t-il la voix ? Témoignage pour l’homme…

Que le Poète se fasse entendre, et qu’il dirige le jugement !

(VENTS, III 4)

* L’auteur du présent article est actuellement président d’une des deux sections de la LDH en Guadeloupe. Laquelle section, domiciliée rue du Commandant Mortenol de Pointe-à-Pitre, a souhaité porter le nom de cet illustre compatriote ; souhait validé en AG en 2018.

0 Sur le site « Parcours de vie dans la Royale » : http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_mortenol_camille.htm

1 Le président Mac Mahon, en visite à l’école, l’aurait ainsi apostrophé : « Ah, c’est vous le nègre ? Très bien mon ami… Eh bien, continuez ! ». En réalité, Mac-Mahon démissionne le 30 janvier 1879 ; Mortenol réussit au Concours d’entrée à Polytechnique en 1880. La fameuse scène n’a pu avoir lieu ! En revanche, une citation – parmi d’autres de ce genre – datée de 1896 de son supérieur, le capitaine Forestier sur le croiseur Fabert, nous donne une idée de la façon dont Mortenol sera souvent traité : « Monsieur Mortenol est un excellent officier […] La seule chose qui lui soit préjudiciable est sa race, et je crains qu’elle soit incompatible avec les positions élevées de la marine. »

(http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/la-vigie-noire-de-paris-10-05-2014-3828667.php )

2 Nous lisons sur le site de la Marine Nationale : « En septembre 2014, Camille Mortenol a été choisi avec trois autres soldats pour incarner les héros de la capitale lors des célébrations de commémoration de la Grande Guerre. Un hommage lui a été ainsi rendu par l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine à l’Hôtel de la Marine. » (http://www.colsbleus.fr/articles/7962)

3 Gratien Candace, né le 18 décembre 1873 à Baillif (Guadeloupe) et mort le 11 avril 1953 à Lormaye (Eure-et-Loir), est un homme politique, essayiste et journaliste. Député de la Guadeloupe de 1912 à 1940 et sous-secrétaire d’État aux Colonies de 1932 à 1933. Au cours de la session de Paris du deuxième congrès panafricain – qui s’est tenu à Londres, à Bruxelles et à Paris en novembre 1921 –, Gratien Candace fonde l’Association panafricaine dont il est le président jusqu’au 11 janvier 1923. Le vice-président de l’association est le Consul américain à Saint-Étienne et le secrétaire général est le Guadeloupéen Isaac Béton. Mortenol prend la succession de Candace après sa démission.

4 René Maran, né à Fort-de-France le 5 novembre 1887 et mort à Paris le 9 mai 1960, est lauréat du prix Goncourt en 1921 pour son roman Batouala, dont la préface dénonce la façon dont les territoires colonisés et leur population sont gérés.

5 Camille Mortenol participe à la conquête de Madagascar en 1894 ; à la prise du Fort Malgache en mai 1895 ; à de nombreuses campagnes : Madagascar, Gabon, Extrême-Orient. Il prendra le commandement de la deuxième flottille de torpilleurs en Mer de Chine.

6 Dans sa bibliographie :

Le Commandant Mortenol, un officier guadeloupéen dans la « Royale » (Éditions du CERCAM, Centre de Recherches Caraïbes-Amérique, Paris 1985)

Capitaine de Vaisseau Mortenol (L’Harmattan 2001)

Mortenol ou les Infortunes de la Servitude (L’Harmattan 2001)

Mortenol ; un colonisé exemplaire (L’Harmattan 2010)