En cette année de la commémoration des trente ans du génocide des Tutsi au Rwanda, la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps de La Contemporaine publie un riche numéro spécial dont on lira ci-dessous le sommaire ainsi que l’introduction par Rémi Korman et François Robinet. Par ailleurs, de mai à juillet 2024, La Contemporaine et certains chercheurs du projet RwandaMAP organisent une exposition sur le génocide des Tutsi au Rwanda.

Celle-ci sera d’abord présentée en France au printemps avant de circuler au Rwanda durant l’automne 2024. Elle se propose de revisiter les principales dimensions de l’événement à partir de matériaux inédits ou peu connus qu’il s’agisse d’archives, de collections de presse, d’objets divers ou de témoignages. L’exposition souhaite se démarquer du registre commémoratif souvent mobilisé à ces occasions, pour s’inscrire résolument en dialogue avec les dynamiques les plus actuelles de la production scientifique internationale et de la « jeune recherche ». La mobilisation des fonds d’archives de La Contemporaine permettra également d’interroger les apports des archives associatives et militantes, encore peu mobilisées par l’historiographie, à l’écriture de l’histoire du génocide. Les sources rwandaises seront ainsi particulièrement valorisées de même que les travaux produits depuis 30 ans par les chercheurs et intellectuels rwandais.

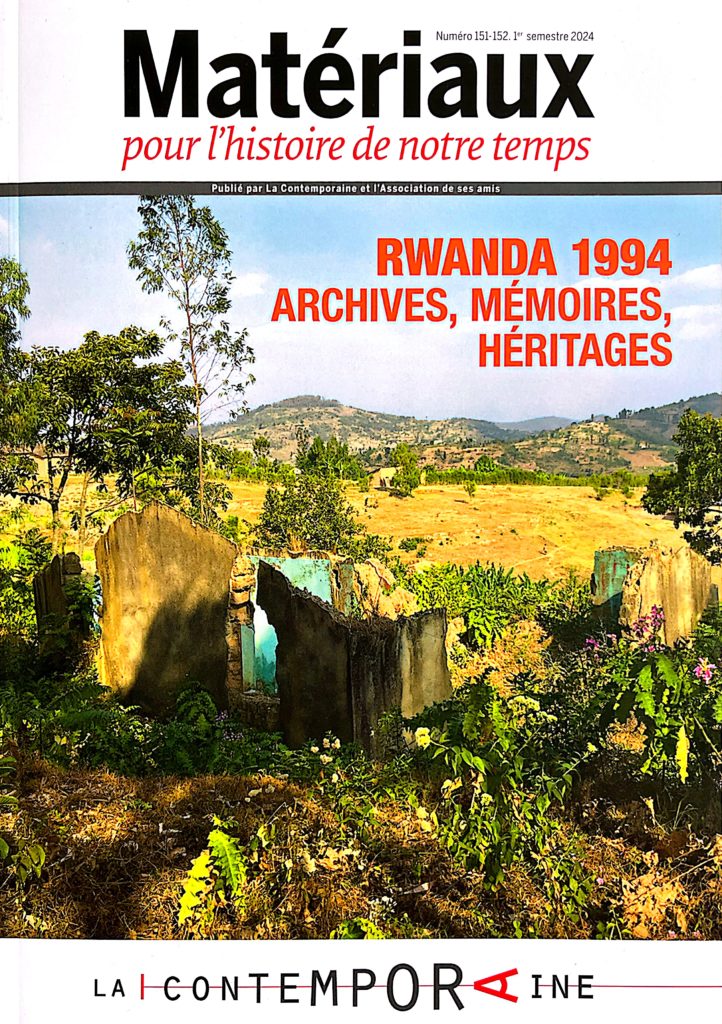

MATÉRIAUX POUR L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS no 151-152 | 1er semestre 2024

Introduction

Rwanda 1994

Archives, mémoires, héritages

Par Rémi Korman (Centre de recherche humanités et sociétés (CHUS), Univeristé catholique de l’Ouest) et François Robinet (Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), université de Versailles-Saint-Quentin, Univeristé Paris-Saclay).

Le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda a eu lieu il y a trente ans. Au printemps 1994, le pays connut 100 jours de massacres durant lesquels près des trois-quarts de la population tutsi du Rwanda furent exterminés (1). Tout n’a-t-il pas déjà été dit et écrit sur le dernier génocide du xx e siècle, souvent présenté comme un événement hors norme (2) ? Les ouvrages et productions culturelles publiées à l’heure où sont rédigées ces lignes introductives suggèrent que beaucoup reste à dire. Des dizaines de productions culturelles et/ou scientifiques sont en effet présentées en ce printemps 2024 : ouvrages scientifiques (3), republication de textes (4), essais (5), documentaires (6), témoignages de rescapés et de Rwandais de la diaspora (7) contribuent ainsi à réinscrire, temporairement, le génocide au cœur de l’actualité scientifique et commémorative rwandaise, française et internationale.

COMMÉMORATIONS ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Ces contributions à la (re)connaissance de l’événement témoignent une nouvelle fois de la manière dont les temps de commémoration, dans un subtil équilibre entre histoire, mémoire et témoignages, rythment l’évolution de l’écriture scientifique sur le sujet depuis trente ans (8). Dix ans plus tôt, l’activité scientifique en France avait déjà été particulièrement dense : colloques, journées d’études, publications avaient donné lieu à plusieurs tentatives de bilan historiographique dans un contexte de profond renouvellement des recherches (9) : entre 2011 et 2014, en France et en Belgique, plus d’une dizaine de thèses de chercheurs rwandais et internationaux avaient en effet été soutenues, proposant autant de nouvelles approches sur l’histoire du génocide des Tutsi et ses conséquences au Rwanda (10). Que s’est-il passé en 10 ans ? La recherche a poursuivi ses efforts et contribué à enrichir les savoirs sur le génocide : particulièrement notables sont les apports d’une série de travaux de doctorats présentés durant ce laps de temps et consacrés à l’histoire du génocide des Tutsi aux échelles communale et nationale, aux enjeux mémoriels, aux approches anthropologiques ou à la littérature post-génocide (11). Plusieurs recherches doctorales sont par ailleurs en voie d’aboutissement tandis que d’autres s’amorcent, témoignant du dynamisme remarquable des « études rwandaises (12) ». Plusieurs ouvrages individuels importants sont aussi parus durant cette période (13) ainsi que certains collectifs publiés dans le temps de la 25e commémoration ou a posteriori (14). Les années les plus récentes ont notamment été marquées par les initiatives de la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi (dite « commission Duclert »). Forgée dans le contexte de la 25e commémoration à la suite de la commande du président français Emmanuel Macron, cette équipe de chercheurs, principalement des historiens, s’est inscrite dans une démarche scientifique étroitement adossée à un agenda politique, médiatique et mémoriel : l’enjeu était de répondre en deux ans à la commande présidentielle «d’analyser le rôle et l’engagement de la France au Rwanda » entre 1990 et 1994.

Après deux années de travaux émaillés de polémiques, un rapport de 992 pages a été publié au printemps 2021. L’engagement des membres de la commission s’est poursuivi avec l’organisation de deux colloques internationaux ainsi que la publication d’un dossier de revue et des actes des colloques (15). Faute de distance suffisante, les effets de cette séquence restent à cette heure difficiles à évaluer, tant sur les connaissances concernant le rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsi que sur les effets du politique sur ce champ d’études scientifiques.

Ainsi, les temps de commémorations ont rythmé l’avancée des publications sur le génocide et impacté la manière dont les acteurs se sont positionnés. Les opportunités qu’ils créent pour les chercheurs, comme pour beaucoup d’autres acteurs, en termes de financements, de soutien institutionnel, de collaborations ou de possibilité de toucher un large public, expliquent ce rôle d’accélérateur pour la production et la diffusion des savoirs. Ces dynamiques inscrivent cependant la recherche dans un temps contraint qui soumet les chercheurs à un calendrier qui n’est pas forcément le leur et les incite à livrer un discours scientifique susceptible d’être audible durant des périodes dédiées à la mémoire des victimes. Au cours de la dernière décennie, le dynamisme de la recherche anglophone a été tout aussi remarquable, particulièrement sur les questions de justice (16), de mémoire (17), et sur l’histoire du génocide (18). Si les travaux ont été nombreux, rares sont ceux qui ont fait l’objet de discussions poussées dans la sphère francophone. Cela peut s’expliquer par des différences d’interprétation sur le Rwanda post-génocide, par l’effet des réseaux professionnels ou par l’existence de différentes approches méthodologiques et disciplinaires. Les recherches en histoire sont ainsi, pour leur très grande majorité, menées par des universitaires francophones en Belgique, en France, au Rwanda alors qu’elles sont quasiment absentes en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Une étude des spécificités des différentes approches nationales et des débats scientifiques qui les traversent, intégrant le cas des travaux conduits dans les pays voisins du Rwanda (Burundi, Ouganda, République démocratique du Congo, Tanzanie), reste à mener. L’étude des circulations des travaux de recherche et des formes de réception/non-réception serait aussi précieuse pour dresser un véritable état de la recherche à l’échelle internationale trente ans après les faits. La recherche rwandaise a quant à elle considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Le contexte politique et éducatif a été transformé, marqué d’un côté par le passage du français vers l’anglais dans le système scolaire dès 2008, de l’autre par une perte de vitesse de certaines disciplines telles que l’histoire (19). Certaines figures majeures de l’écriture de l’histoire rwandaise sont parties à la retraite quand d’autres, comme Paul Rutayisire ou Joseph Jyoniwa Karega, sont récemment décédées. L’État rwandais a fait le choix de prendre en charge la recherche sur le génocide des Tutsi, d’abord au sein du département recherche de la Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG) puis, depuis 2021, au sein du ministère de l’Unité nationale et de l’engagement civique (Minubumwe). L’ONG Aegis-Trust, qui gère le mémorial et le centre de documentation de Gisozi à Kigali, s’est aussi engagée dans le financement de recherches et de publications sur l’histoire du génocide et de ses conséquences. Si la recherche universitaire a parfois souffert de son manque de moyens et des charges de cours importantes de ses membres, plusieurs thèses de doctorat en histoire ont été menées sur le génocide par des universitaires rwandais en France, en Belgique, en Suède ou en Australie (20). Plusieurs thèses sont d’ailleurs encore en cours comme celles de Privat Rutazibwa en Allemagne ou d’Eric Sibomana en Autriche. La formation d’une nouvelle génération de chercheurs rwandais est au cœur des enjeux académiques sur le génocide des Tutsi.

La genèse du dossier

La genèse du dossier « Rwanda 1994 : Archives, mémoires, héritages » s’inscrit au sein de dynamiques qui engagent le réseau international de recherche RwandaMAP (Mémoires, Archives, Patrimoine) et La Contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains de Nanterre.

Créé en 2018, le projet RwandaMAP est un réseau international de recherche centré sur les traces mémorielles, archivistiques et patrimoniales du génocide des Tutsi. Le terme « traces » est ici pensé comme l’ensemble des marques laissées par cet événement, qu’il s’agisse des traces matérielles de l’extermination, finalement relativement rares et concentrées sur les lieux de mémoire, ou de traces plus difficiles à saisir comme les souvenirs traumatiques, les mémoires endeuillées ou les liens sociaux fragilisés. Par traces matérielles, on entendra cependant aussi l’ensemble des documents d’archives qui éclairent le génocide et ses singularités, la préparation, l’intentionnalité et les conditions de possibilité de celui-ci ou encore la gestion de l’après-génocide par des acteurs aussi divers que des États, des associations, des individus. Ainsi, les interactions entre certaines productions humaines matérielles (objets, archives, sites mémoriels) et les savoirs, récits et témoignages produits sur le génocide sont placées au cœur d’une réflexion collective par ailleurs soucieuse d’interroger la valeur patrimoniale des archives, pour la société rwandaise ainsi que pour les sociétés non-rwandaises (21). Ce collectif international coordonné par une dizaine de chercheurs aux attachements disciplinaires divers se propose de confronter la recherche à certaines questions récurrentes depuis 1994. Comment faire face à l’abondance de matériaux disponibles pour produire des savoirs ? Quelle place réserver aux témoignages au regard de la documentation archivistique écrite ? Quelles difficultés spécifiques pose le génocide des Tutsi lorsqu’il s’agit de produire des connaissances ? De façon plus large, quels sont les enjeux éthiques spécifiques au sujet et comment les inscrire dans les débats collectifs ? Que peuvent apporter les dialogues entre les différentes disciplines ? Quels échanges et circulations entre universitaires, militants, acteurs sociaux ou encore rescapés du génocide ? Ces multiples questions s’inscrivent dans des contextes nationaux spécifiques mais aussi dans un contexte d’inégalités structurelles – en termes d’accès aux financements, à la légitimité scientifique, aux outils de diffusion des productions scientifiques -entre les universitaires rwandais et celles et ceux issus des pays dits du Nord.

Après une phase de montage institutionnel et scientifique du projet, diverses contributions ont commencé à apporter des éléments de réponse à ces questions (22). Le collectif a par ailleurs centré ses efforts sur la réalisation d’une plateforme numérique visant à proposer trois outils inédits pour la recherche : 1. un annuaire des chercheurs rwandais et internationaux spécialisés sur la question du génocide ; 2. une cartographie des lieux de documentation et de recherche consacrés au génocide ; 3. une bibliographie collaborative.

Née dans les décombres de la Première Guerre mondiale pour mieux en collecter les matériaux, La Contemporaine s’intéresse de longue date aux traces du dernier génocide du xxe siècle. Son intérêt pour les guerres coloniales et post-coloniales a conduit l’institution créée en 1917 à regrouper une collection d’ouvrages, de littérature grise et de productions culturelles sur le génocide des Tutsi. Certains de ses fonds (Ligue des droits de l’Homme, Cimade, Documentation-Réfugiés) comportent des archives utiles à la compréhension de l’engagement de ces associations sur les dossiers rwandais ; elles informent sur la manière dont un certain nombre d’acteurs ont tenté d’avertir avant 1994, de dénoncer les massacres au moment où ils étaient commis, de lutter pour la vérité et la justice après le génocide. Plusieurs membres du groupe RwandaMAP ont travaillé sur ces fonds ainsi que sur quelques autres entrés plus récemment comme les fonds Hervé Deguine, Jean Carbonare, ou celui de l’Association internationale de recherche sur les crimes contre l’humanité et les génocides (Aircrige). À cette occasion s’est engagé un dialogue

fécond avec la direction de l’institution et certains archivistes autour des enjeux de collecte, d’accès et de conservation des archives, en France et au Rwanda notamment.

Ces liens entre le projet RwandaMAP et La Contemporaine se sont par la suite institutionnalisés en 2022 dans le but de réaliser plusieurs actions d’envergure (exposition, numérisation d’archives rwandaises, enrichissement des collections et des fonds de l’institution). La commémoration des 30 ans du génocide a donné l’occasion de concrétiser prioritairement deux de ces actions, la production d’une exposition sur le génocide (23) et la réalisation de ce dossier publié par la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps dont le comité de rédaction accompagne cette conception depuis le printemps 2023. Ces deux réalisations ont pu être menées dans un temps relativement court grâce au soutien des équipes de La Contemporaine, de membres du collectif RwandaMAP et de la MSH Paris-Saclay. Elles s’inscrivent dans le cadre du projet Dusangire Amateka – Partageons l’histoire dont un des objectifs est de densifier les collaborations entre les acteurs rwandais et français du monde de la recherche. Financé dans le cadre du fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) du ministère des Affaires étrangères, coordonné par l’ambassade de France au Rwanda, Dusangire Amateka implique de nombreux acteurs français et rwandais et vise à appuyer des efforts conjoints et concertés entre la recherche française et la recherche rwandaise. Les chantiers ouverts concernent la collecte de documents et de témoignages, leur analyse et leur interprétation, la création d’espaces de dialogue scientifique entre la recherche rwandaise et la recherche internationale (24).

NOUVELLES MODALITÉS D’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE DU GÉNOCIDE

Titré « Rwanda 1994 : Archives, mémoires, héritages », ce dossier rassemble des contributions scientifiques de chercheuses et chercheurs de cinq pays différents (Rwanda, France, Belgique,Afrique du Sud, États-Unis), historien·ne·s, historienne de l’art et anthropologue. Il témoigne de l’intérêt de la recherche actuelle pour l’aval du génocide et pour les enjeux liés à l’écriture de l’histoire, à la collecte et à l’identification des archives, à la fabrique de la mémoire (25). Il introduit certains questionnements concernant le patrimoine culturel rwandais et son rôle dans la transmission de l’histoire rwandaise. Le dossier éclaire aussi la grande diversité des sources désormais à notre disposition pour comprendre le génocide mais aussi leur éclatement, leur situation contrastée en termes de conservation et d’accès ainsi que certaines des difficultés posées par l’exploitation des archives. Il atteste enfin de la valeur toujours renouvelée depuis l’étude de référence d’Alison Des Forges, des approches mobilisant les jeux d’échelle et de l’importance pour les études sur le génocide des sources et des approches locales. Un premier ensemble de textes interroge la situation des archives rwandaises. Dans la lignée de l’intérêt croissant porté ces dernières années à cette question (26), il s’agit ici d’éclairer les mutations récentes de l’accès aux archives, les conditions de conservation ou encore les usages et complémentarités entre les différents types d’archives. Philibert Gakwenzire propose une réflexion sur les archives communales en décryptant les usages possibles de celles-ci mais surtout en interrogeant la commune rwandaise comme institution productrice d’archives au regard de sa fine connaissance de l’histoire des communes au Rwanda. Rémi Korman déplace le regard afin de documenter les débats actuels autour du partage et de la restitution d’archives coloniales concernant le Rwanda.

Un deuxième ensemble de textes est consacré à l’aval du génocide et plus spécifiquement à la production des mémoires du génocide et aux débats, polémiques et controverses que celui-ci a pu générer. À partir d’un enrichissement de ses recherches doctorales, Florence Rasmont propose une étude de cas consacrée aux deux communes de Gikoro et Bicumbi, situées à l’est de Kigali, et aux rôles des associations locales de rescapés dans la fabrique de mémoires sur le génocide. Elle montre comment ces associations furent des actrices majeures de cette fabrique et décrypte les tensions qui ont pu apparaître entre leurs objectifs et ceux des politiques publiques de la mémoire déployées au niveau national. François Robinet et Philippe Denis proposent de rouvrir le dossier d’André Sibomana, journaliste et ancien rédacteur en chef de la revue rwandaise Kinyamateka, selon une double perspective : Philippe Denis montre comment la mémoire controversée de cet acteur majeur de la vie politique et médiatique rwandaise entre 1989 et 1998 se trouve au cœur de la rivalité entre l’Église et l’État durant les toutes premières années post-génocide ; à travers l’étude d’un projet éditorial nommé « opération Kinyamateka », François Robinet montre comment la première commémoration est aussi un temps de lutte pour le pouvoir qui voit Reporters sans frontières et le bimensuel catholique rwandais Kinyamateka s’engager dans une véritable campagne de presse internationale hostile au nouveau gouvernement rwandais, un moment fondateur des premiers clivages entre spécialistes français du dossier rwandais. Enfin, l’anthropologue Domitille Blanco propose une approche singulière, et novatrice, autour de ses recherches sur la transmission du passé familial dans les familles rwandaises en diaspora. En réalisant des arbres généalogiques avec des rescapés du génocide des Tutsi vivant en France, elle rend compte des conséquences du génocide au niveau de la mémoire familiale.

Un troisième temps porte sur l’écriture de l’histoire au Rwanda par des Rwandais. Rémi Korman et Talia Lieber croisent les résultats de leurs enquêtes pour nous immerger dans le parcours de Thomas Bazatsinda, ancien directeur du Musée ethnographique du Rwanda, qui a profondément marqué ces quarante dernières années le monde du patrimoine culturel. Le choix a aussi été fait de rendre hommage au grand historien rwandais Paul Rutayisire décédé en décembre 2023, auteur d’un ouvrage majeur sur la christianisation du Rwanda (27) et de nombreux articles sur le génocide à l’échelle locale et nationale, sur le rôle des Églises dans le génocide ou sur les ressorts du négationnisme. Au cours de cet entretien accordé en 2004 à la revue du grand séminaire de Nyakibanda Urunana, Paul Rutayisire revient sur les débats et controverses post-génocide, dans un moment de transition politique, judiciaire et mémoriel.

Enfin un portfolio présentant une dizaine de pièces, principalement des photographies, fournit quelques fragments des archives utilisées par les auteurs de ce dossier et permet d’approcher les complémentarités entre les fonds et collections situés au Rwanda et ceux qui sont localisés dans des pays étrangers, notamment en France à La Contemporaine.

Dans la diversité des approches mobilisées, les contributeurs invités à participer à ce dossier ont le souci de se défaire des récits généraux et englobants sur le génocide. Leurs études se focalisent sur des approches monographiques, biographiques et généalogiques qui sont sans doute aujourd’hui l’échelle la plus adaptée à l’exploitation des nombreux massifs archivistiques qui se présentent aux chercheurs. Au travers de ce dossier, les différents auteurs montrent la nécessité d’une micro-histoire du post-génocide. Si l’anonymisation des individus est parfois nécessaire, la recherche reste incarnée dans des individualités. La réduction d’échelle peut aussi être réalisée au niveau local comme le montre la place accordée à l’échelle communale, véritable cœur administratif de la Seconde République.

Ils ont aussi en commun l’attention qu’ils portent à l’historiographie rwandaise et à la manière dont la connaissance sur le génocide s’est forgée au Rwanda sans toujours bénéficier d’une circulation internationale satisfaisante. Loin d’être exhaustif ou représentatif de la diversité des approches actuellement mobilisées pour éclairer le génocide, le dossier laisse aussi de côté des réflexions pourtant placées au cœur du projet RwandaMAP comme certaines questions éthiques, les enjeux d’interdisciplinarité, la question du dialogue nord-sud entre chercheurs.

Nous espérons que ce dossier donnera aux lectrices et aux lecteurs l’occasion de question-

ner les méthodes d’écriture de l’histoire du temps présent et qu’il contribuera à la nécessaire

mise en perspective des sources et matériaux documentaires mobilisés pour écrire l’histoire

du génocide des Tutsi.

Lire aussi sur notre site

La lancinante question de la complicité française dans le génocide des Tutsi du Rwanda

Notes

- Si le nombre de victimes du génocide des Tutsi ne sera jamais connu avec exactitude, il fait l’objet de différents débats historiographiques. Selon un bilan officiel publié par le ministère rwandais de l’administration locale, à l’issue d’un recensement effectué en juillet 2000, le génocide fit plus d’un million de victimes.

- Le génocide est reconnu officiellement par le Conseil de sécurité de l’ONU le 8 juin 1994. Cette reconnaissance est confirmée avec la résolution 955 du 8 novembre 1994 qui crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

- Pour les publications francophones : Vincent Duclert, La France face au génocide des Tutsi, Paris, Taillandier, 2024 ; Violaine Baraduc, Tout les oblige à mourir. L’infanticide génocidaire. Rwanda, 1994, Paris, CNRS Éditions, 2024 ; Philippe Denis , Le génocide des Tutsi et les églises rwandaises, entre deuil et déni, Paris, Karthala, 2024 ; Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Samuel Kuhn et Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi, Paris, Gallimard, 2024.

- Jean-Pierre Chrétien, Combattre un génocide. Un historien face à l’extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024), Lormont, Le Bord de l’eau, 2024.

- Laurent Larcher, Papa, qu’est-ce qu’on a fait au Rwanda ?. La France face au génocide, Paris, Seuil, 2024 ; Pierre Lepidi, Murabeho. L’affaire des gendarmes français tués au Rwanda, Paris, JC Lattès, 2023 ; Maria Malagardis, Avant la nuit, Paris, Éditions Talent, 2024.

- Bernard Bellefroid, Une des mille collines. Rwanda 1994-2024 : du génocide à la réconciliation, Belgique, France, 2023, 80 min ; Vincent Néquache, Rwanda 1994. La France face au génocide des Tutsi, France, RMC Production, 2024, 80 min ; Michaël Sztanke, Maria Malagardis et Seamus Haley,

Rwanda, vers l’apocalypse de France, France, Babel Doc, France Télévisions, 2024, 71 min. - Michelle Muller et Florence Prudhomme (dir.), Récits de rescapés du génocide des Tutsi en préfecture de Gikongoro, Paris, Classiques Garnier, 2024 ; François-Xavier Nsanzuwera, La rage de vivre – Rwanda, 7 avril 1994. Le récit d’un survivant, Paris, Michalon, 2024 ; Dorcy Rugamba,

Hewa Rwanda. Lettres aux absents, Paris, JC Lattès, 2024 ; Ézéchias Rwabuhihi, Titre de voyage. Ponts interdits de l’exil, Lyon, Les Éditions Baudelaire, 2024 ; Beata Umubyeyi Mairesse, Le Convoi, Paris, Flammarion, 2024. - Au sein d’une riche littérature sur les liens entre commémorations et écriture de l’histoire, voir Régine Plaset Nathalie Richard, « Les commémorations entre anthropologie des savoirs et histoire au second degré », Revue d’histoire des sciences humaines, no 36, 2020, p. 9-41.

- Voir pour le contexte français les journées d’étude et colloques suivants : Rwanda : avril 1994. Les grands témoins, Mémorial de la Shoah, Paris, 25 mai 2014 ; Le Génocide des Tutsi au Rwanda, colloque organisé par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), Paris, 21 juin 2014 ; Les nouveaux enjeux de la recherche autour du génocide des Tutsi au Rwanda, Mémorial de la Shoah, Paris, 21 septembre 2014 ; (Dé)montrer le génocide. La patrimonialisation des restes humains au Rwanda (1994-2014), EHESS, Paris, 2 octobre 2014 ; Enseigner le génocide

des Tutsi au Rwanda du collège à l’université, Université de Bourgogne, Dijon, 8 octobre 2014 ;

Rwanda 1994-2014. Récits, constructions mémorielles et écriture de l’histoire, Paris/Saint-Quentin-en-Yvelines, 13-15 novembre 2014 ; Rwanda, 20 ans après. Le génocide des tutsi et la situation des survivants, Ibuka et Université catholique de Lyon, Lyon, 10 décembre 2014. Concernant les publications, voir entre autres Stéphane Audoin-Rouzeau et Hélène Dumas (dir.), « Le génocide des Tutsi rwandais, vingt ans après », Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 122, avril-juin 2014, p. 3-98 ; José Kagabo (dir.), Dossier : « Le génocide des Tutsi 1994-2014. Quelle histoire ? Quelle mémoire ? »,

Les Temps Modernes, no 680-681, 2014, p. 3-363 ; Hélène Dumas, Le Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Seuil, 2014 ; Nathan Réra, Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique les médias, la photographie et le cinéma à l’épreuve du génocide des Tutsi, 1994-2014, Dijon, Les Presses du réel, 2014. Notons enfin l’exposition organisée en 2014 par le Mémorial de la Shoah sur le génocide des Tutsi et son catalogue d’exposition, Hélène Dumas et Stéphane Audoin-Rouzeau,

Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi, Paris, Mémorial de la Shoah, 2014 ainsi qu’un numéro spécial

de la revue L’Histoire (« Rwanda 1994 – Le génocide des Tutsi », L’Histoire, no 396, février 2014). - Entre 2011 et 2014, en France et en Belgique, plus d’une dizaine de thèses de chercheurs rwandais et internationaux ont été soutenues parmi lesquelles celles d’Hélène Dumas, de Nathan Réra, d’Emmanuel Viret, de Thomas Riot, de Virginie Brinker, d’Audrey Alvès, de François Robinet, de Raphaël Nkaka, de Léon Saur, d’Ornella Rovetta et de Darius Gishoma. Sur les grandes tendances de l’historiographie du génocide : Florent Piton, « Identifier, haïr, exterminer : questions de recherche autour du génocide des Tutsi du Rwanda », Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique, 2021, p. 73-101 [DOI : 10.51185/journals/rhca.2021.e582] ; François Robinet, « Génocide des Tutsi : les sourcesdes historien·nes »,Historiens & Géographes, no 457, avril 2022, p. 63-73.

- Dantès Singiza (2018), Amélie Faucheux, Philibert Gakwenzire, Pierre Boizette, Florence Rasmont (2019), Florent Piton et Rémi Korman (2020), Domitille Blanco, Violaine Baraduc et Libérata Gahongayire (2022), Timothée Brunet-Lefèvre (2023).

- Citons les thèses en cours de Mathilde Beaufils, Magnifique Neza, Juliette Bour ou encore Louis Laurent.

- Ornella Rovetta, Un génocide au tribunal : le Rwanda et la justice internationale, Paris, Belin, 2019 ; Hélène Dumas, Sans ciel ni terre : paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006), Paris, La Découverte, 2020.

- Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Hélène Dumas, Samuel Kuhn et François Robinet (dir.), « Le génocide des Tutsi rwandais (avril-juillet 1994) et son après-coup », Historiens & Géographes, no 457, février 2022, p. 59-122.

- Les programmes des colloques de septembre 2022 au Rwanda et septembre 2023 à Paris ainsi que les actes à venir des colloques sont accessibles sur https://cirre.hypotheses.org. Voir aussi Vincent Duclert (dir.), « Le Génocide des Tutsi au Rwanda (1959-2023) », Le Genre humain, no 62, 2023.

- Bert Ingelaere, Inside Rwanda’s Gacaca courts: seeking justice after genocide, Madison, University of Wisconsin Press, 2016 ; Jastine C. Barrett, Child perpetrators on trial: insights from post-genocide Rwanda, Cambridge, Cambridge University Press, 2019 ; Nigel Eltringham, Genocide never sleeps: living law at the international criminal tribunal for Rwanda, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

- Denise Bentrovato, Narrating and teaching the nation: the politics of education in pre- and post-genocide Rwanda, Göttingen, V&R unipress, 2015 ; Piotr Cieplak, Death, image, memory: the genocide in Rwanda and its aftermath in photography and documentary film, London, Palgrave Macmillan, 2017 ; Erin Jessee, Negotiating genocide in Rwanda: the politics of history, Cham, Springer, 2017 ; Timothy Longman, Memory and justice in post-genocide Rwanda, Cambridge, Cambridge University Press, 2017 ; Caroline Williamson Sinalo, Rwanda after genocide: gender, identity and post-traumatic growth, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 ; Nicole Fox, After genocide: memory and reconciliation in Rwanda, Madison, University of Wisconsin Press, 2021 ; David Mwambari, Navigating cultural memory: commemoration and narrative in postgenocide Rwanda, New York, Oxford University Press, 2023. Parmi les publications des membres du réseau RwandaMAP, citons : Catherine Gilbert, From surviving to living: voice, trauma and witness in Rwanda Women’s writing, Montpellier, France, Presses universitaires de la Méditerranée, 2018 ; Hannah Grayso n, Nicki Hitchcott, Laura E. R. Blackie et Stephen Joseph (dir.), After the genocide in Rwanda: testimonies of violence, change and reconciliation, London, Bloomsbury Publishing, 2019 ; Tharcisse Gatwa et Philippe Denis (dir.), Memory work in Rwanda: churches and civil-society organisations twenty-five years after the genocide against the Tutsi, Pietermaritzburg, South Africa, Cluster Publications, 2020 ; Philippe Denis, The genocide against the Tutsi, and the Rwandan churches: between grief and denial, Woodbridge-Rochester, NY, James Currey, 2022.

- Sara E. Brown, Gender and the genocide in Rwanda: women as rescuers and perpetrators, Abingdon, 2018 ; Omar Shahabudin McDoom, The path to genocide in Rwanda: security, opportunity, and authority in an ethnocratic state, Cambridge, 2021 ; Jennie E. Burnet, To save heaven and earth: rescue in the Rwandan genocide, Ithaca, New York, 2023.

- Charles Kabwete Mulinda et Paul Rutayisire, «The Role of History and Political Studies in Post-Genocide Reconstruction and Development», Journal of African Conflicts and Peace Studies, vol. 2, n o 1, septembre 2013, p. 4-18.

- Voir par exemple Liberata Gahongayire, L’image de la femme tutsi dans l’imaginaire génocidaire (1959-1994), Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2022 ; Philibert Gakwenzire, Les politiques de discrimination, persécutions et génocide des Tutsi en commune de Rubungo et de Gikomero (1960-1994), Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2017; Ernest Mutwarasibo, Ordinary Choices in Extra-Ordinary Times: Exploring Resistance to Genocide in Rwanda in 1994, Gothenburg, University of Gothenburg, 2018 ; Thomas Munyaneza, Perpetrators of the Genocide Against the Tutsi in

Rwanda: Local Histories and Local Population in Bushiru and U Bugoyi Regions, Gisenyi Prefecture, 1990-1994, Melbourne, La Trobe University, 2018. - Virginie Brinker (dir.), et al. Rwanda, 1994-2014. Histoire, mémoires et récits, Dijon, Les Presses du réel, 2017.

- Rémi Korman, François Robinet, « Des usages des collections numériques de presse pour écrire l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda », in Estelle Bunout, Maud Ehrmann et Frédéric Clavert (dir.), Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians? Reflections on Tools, Methods and Epistemology, Studies in Digital History and Hermeneutics, vol. 3, De Gruyter Oldenbourg, p. 173-191, 2022 ; François Robinet et Rémi Korman, « RwandaMap », Mémoires en Jeu, no 12, 2020, p. 6-8 ; François Robinet, Rémi Korman, Géraldine Poels et Jérôme Thièvre, « #Kwibuka25. Documenter la fabrique numérique des mémoires du génocide des Tutsi », Mémoires en Jeu, no 14, 2021, p. 39-47 ; François Robinet, « RwandaMAP. À la recherche des traces de l’extermination : enrichir

les savoirs sur le génocide des Tutsi », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, 2023, en ligne [DOI : 10.51185/journals/rhca.2023.stc02]. - De mai à juillet 2024, La Contemporaine et certains chercheurs de RwandaMAP organisent une exposition sur le génocide des Tutsi au Rwanda. Celle-ci sera d’abord présentée en France au printemps avant de circuler au Rwanda durant l’automne 2024. Elle se propose de revisiter les principales dimensions de l’événement à partir de matériaux inédits ou peu connus qu’il s’agisse d’archives, de collections de presse, d’objets divers ou de témoignages. L’exposition souhaite se démarquer du registre commémoratif souvent mobilisé à ces occasions, pour s’inscrire résolument en dialogue avec les dynamiques les plus actuelles de la production scientifique internationale et de la « jeune recherche ». La mobilisation des fonds d’archives de La Contemporaine permettra également d’interroger les apports des archives associatives et militantes, encore peu mobilisées

par l’historiographie, à l’écriture de l’histoire du génocide. Les sources rwandaises seront ainsi particulièrement valorisées de même que les travaux produits depuis 30 ans par les chercheurs et intellectuels rwandais. - Parmi les membres du projet, on retrouve les associations Ibuka Rwanda et Avega, le mémorial de Gisozi, l’Université du Rwanda ainsi que le Mémorial de la Shoah.

- Des dynamiques qui gagneraient sans doute à être réinscrites au sein des mouvements de l’historiographie à l’international, notamment de l’« Archival Turn » et du « tournant documentaire » : Olivier Poncet, « Archives et histoire : dépasser les tournants », Annales. Histoire, Sciences sociales, no 74, 2019, p. 711-743.

- Florent Piton, « Les archives à parts égales. Archives, écriture de l’histoire et génocide au Rwanda »,

Revue d’histoire moderne & contemporaine, no 69-1, 2022, p. 88-102 ; Paul Rutayisire, Charles Kabwete Mulinda, Philibert Gakwenzire et Florent Piton, « Écrire l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda à partir de sources locales : entretien avec Paul Rutayisire, Charles Kabwete Mulinda et Philibert Gakwenzire », Sources. Material & Fieldwork in African Studies, no 3, 2021, p. 257-281 [URL : https://www.sources-journal.org/662]. La cartographie des archives fut au cœur du projet du carnet Hypothèses de Rémi Korman à sa création en avril 2011 [www.rwanda.hypotheses.org]. - Paul Rutayisire, La christianisation du Rwanda (1900-1945). Méthode missionnaire et politique selon Mgr Classe, Fribourg, Éditions universitaires, 1987, 573 p.

Notes