Très peu dénoncé au moment de son érection, le monument à la gloire de la mission Marchand (1896-1899), comprend un bas-relief d’une dizaine de mètres de long représentant six militaires français en uniforme et chaussés, des « tirailleurs sénégalais » en costume mais nu-pieds et des porteurs portant seulement un cache-sexe et pieds nus. Sur un grand bouclier en bronze figurent les noms des quinze militaires français qui la commandaient, dont huit officiers (parmi eux le futur général Mangin, auteur de la Force Noire, paru en 1910, à la tête de tirailleurs venant de l’actuel Mali, alors le Soudan français), suivis de la mention de 152 tirailleurs anonymes, les porteurs étant oubliés.

En 1934, il fut décidé de l’installer en face du Musée des colonies, l’actuel Palais de la Porte dorée, construit lors de l’exposition coloniale internationale de 1931. Achevé en 1939, il ne fut inauguré qu’en 1949. En 1983, Il a été dynamité par des militants anticolonialistes et ensuite restauré, mais la statue imposante du commandant Marchand, fortement dégradée, n’a pas été reconstituée lors de cette restauration.

Ce monument de propagande à la gloire d’une opération meurtrière emblématique de la colonisation doit être préservé dans son état actuel, sans que la statue de Marchand ne soit rétablie. Il témoigne d’une époque de notre histoire, et son dynamitage et la disparition de la statue de Marchand doivent être expliqués aux visiteurs.

Le transporter dans un musée, à l’exemple de la statue de l’esclavagiste Edward Colston à Bristol, qui avait été jetée dans un fleuve et qui est montrée aujourd’hui, maculée et à l’horizontale dans une vitrine, ne semble pas être la solution. Son emplacement, décidé en 1934, fait sens puisqu’il complétait, en regard, cet autre monument de propagande qu’est toujours le Musée des colonies (appelé aujourd’hui le Palais de la Porte dorée). Mais il devrait être entouré d’explications, voire d’une œuvre d’art dénonciatrice qui pourrait être commandée à un artiste contemporain.

Ci-dessous le texte que Dorothée Rivaud-Danset, universitaire et membre de la Ligue des droits de l’Homme dans le 12ème arrondissement de Paris, a écrit pour histoirecoloniale.net.

Histoire coloniale et postcoloniale.

Le monument à la mission Marchand, site Géoconfluences

La mission Marchand fut, elle aussi, « un effroyable consommateur de vies humaines »

Pour un public un peu averti, la construction du chemin de fer Congo-Océan symbolise la puissance dévastatrice du système colonial. La mission Marchand ou mission Congo-Nil (1896-1899) évoque Fachoda, une bourgade sur le Haut-Nil et un événement politico-militaire assez ridicule où la France qui voulait contenir l’avancée anglaise au sud de l’Egypte en occupant le Haut-Nil fut défaite par les Anglais. Pourtant la mission Marchand fut, elle aussi, un « effroyable consommateur de vies humaines » mais ici, faute d’un André Gide[1] ou d’un Albert Londres[2], l’amnésie s’est installée.

Pour appréhender la violence coloniale et son acceptation par l’opinion publique française, la mission Marchand est un terrain doublement pertinent, comme le note Olivier Favier[3]. Elle fut célèbre mais très peu dénoncée. Elle fut documentée, les militaires rédigeant des rapports, des lettres et, plus tard, publiant leurs récits et dévoilant leurs méthodes barbares avec la bonne conscience de ceux qui parlent au nom de « la civilisation ».

Pourquoi me suis-je intéressée à cette page noire de l’histoire de la colonisation française ? A cause d’un monument qui honore le commandant Jean-Baptiste Marchand et la mission qu’il dirigea. Le monument est situé à proximité du Palais de la Porte dorée qui fut construit pour abriter l’exposition coloniale internationale de 1931. L’idée d’ériger ce monument vit le jour en 1934, le monument achevé en 1939 ne fut inauguré qu’en 1949. Il a évolué depuis puisque la statue du commandant Marchand fut dynamitée par des militants anticolonialistes en 1983.

Aujourd’hui, figurent sur le bas-relief d’une dizaine de mètres de long, en pierre, six militaires français en uniforme et chaussés, des « tirailleurs sénégalais » en costume mais nu-pieds, des porteurs, portant seulement un cache-sexe et nu-pieds. Dans le grand bouclier en bronze qui prolonge le bas-relief sont inscrits les noms et grades de Marchand et des 14 militaires français de la mission qui comprenait huit officiers. Parmi ceux-ci, le futur Général Mangin, auteur de la Force Noire (1910) qui commandait les tirailleurs venant de l’ancien Soudan français (actuel Mali). Ils sont suivis d’une mention aux 152 tirailleurs. Ces derniers sont anonymes. Les porteurs, eux, sont oubliés.

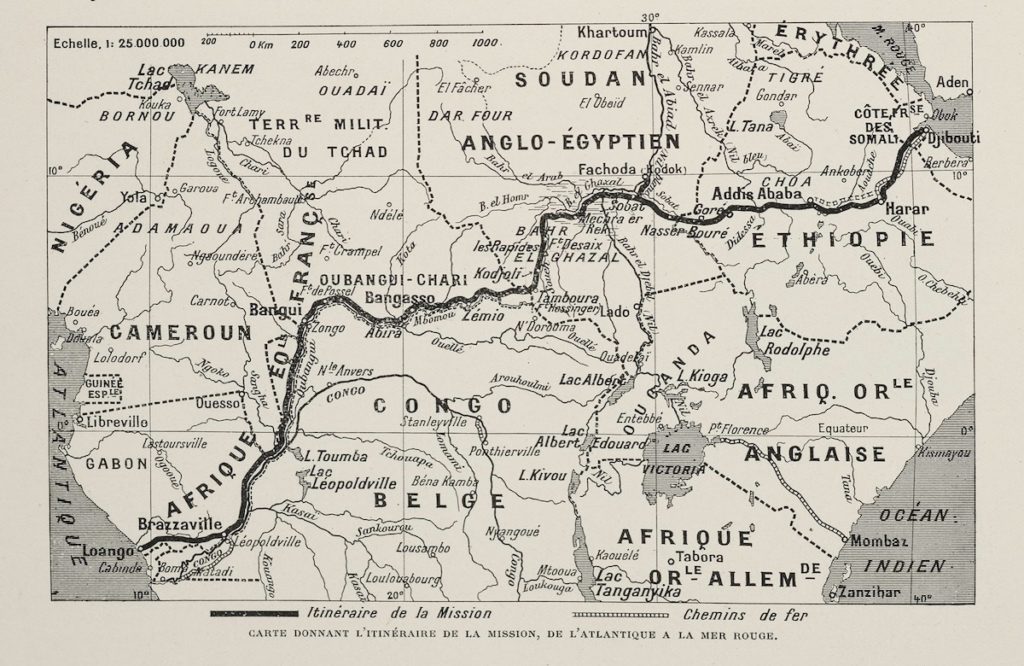

Symbole de la hiérarchie coloniale, ce monument informe des grandes étapes de la mission « Congo-Nil » qui s’acheva, en fait, à Djibouti: Loango Juin 1890 (lire 1896), / Brazzaville / Bangui / Bangasso(u) / Tamboura / Bahr El Ghazal / Fachoda 10 Juillet 1898/ Djibouti mai 1899. Si l’on s’intéresse aux effets de ce corps expéditionnaire sur la population africaine, il convient de distinguer les grandes étapes qui jalonnèrent les 4 500 km de l’Océan atlantique à Fachoda. Certaines furent fluviales, d’autres terrestres.

La voie terrestre s’imposait au départ sur 525 km, de Loango située sur la côte, à proximité de l’actuelle Pointe-Noire, jusqu’à Brazzaville, le fleuve Congo n’étant pas navigable sur cette portion. L’itinéraire de la mission fut ensuite fluvial, grâce au fleuve Congo, puis à l’Oubangui, un important affluent qui permet à des bateaux à vapeur de relier Brazzaville à Bangui. Ensuite, des pirogues et des bateaux à fond plat pouvaient remonter la rivière M’Bomou, un affluent de l’Oubangui, mais seulement jusqu’à Ouango. La voie terrestre s’imposa de nouveau sur environ 700 km dans le Haut-Oubangui, à partir de Ouango, poste colonial aux confins du bassin du Congo, à proximité du sultanat de Bangassou, pour atteindre le poste de Tamboura. Au-delà de Tamboura situé sur le bassin versant du Nil, la mission dut encore marcher dans le Bahr El Ghazal, un vaste marécage, pour trouver un affluent du Nil qui soit navigable et atteindre Fachoda. Pour parcourir ces étapes, se posait la question cruciale du transport du matériel. En l’absence de voie ferrée, de chevaux…, il fallait recourir aux porteurs.

L’itinéraire de la mission Marchand, carte publiée dans le Tour du Monde, 1912, ANOM

La question du portage se posa de façon différente selon la région traversée – le Bas Congo, le Haut-Oubangui ou le Bahr el Ghazal – mais fut toujours résolue par la violence car le portage reposa sur le travail forcé. Dans le Bas-Congo, c’est la mission Marchand qui imposa à l’administration coloniale de recruter des porteurs à grande échelle et par les armes, si nécessaire. Ensuite, ce sont les suzerains locaux qui fournirent des porteurs, en puisant parmi leurs esclaves ou en procédant à des razzias.

Dans le Bas-Congo, le travail forcé fut érigé en système

Pourquoi à grande échelle ? d’abord parce que la mission transporta pour ses besoins propres 90 tonnes comprenant des vivres, des armes, du matériel et des cadeaux. Les vivres permettaient aux militaires d’avancer sans dépendre de l’approvisionnement local, les cadeaux composés d’armes, de tissus et de verroterie permettaient d’obtenir l’appui des chefs africains. Leur appui était recherché et dans la dernière section terrestre il fut indispensable. Les chefs fournissaient des renseignements géo-politiques, des vivres pour les porteurs et … des porteurs.

Les 90 tonnes à transporter à partir de la plage de Loango, à raison de 30 kilos par porteur, mobilisèrent 3 000 porteurs. Marchand y ajouta les tonnes de marchandises entreposées, parfois depuis plusieurs années, sur cette plage qui étaient destinées à l’administration coloniale à Brazzaville, à la mission Gentil au Tchad et à l’administrateur Liotard dans le Haut-Oubangui.

Pourquoi tant des marchandises accumulées ? parce que dans le Bas-Congo, le portage assuré traditionnellement par des professionnels originaires de la région de Loango était en crise. La « route » des caravanes qui n’était qu’une piste était quasiment fermée. Les porteurs ne voulaient plus s’aventurer dans l’intérieur, en raison de la révolte de certaines populations face au développement excessif du portage, à la fin du XIXème siècle. Les porteurs Loango étaient confrontés à la faim, les populations locales ne voulant plus les ravitailler, et aux attaques des convois.

Marchand obtint les pleins pouvoirs, marginalisant Savorgnan de Brazza, alors Commissaire Général du Congo-Gabon, et entreprit de soumettre toutes les populations de la route des caravanes à l’obligation du portage, en utilisant les postes militaires échelonnés le long de cette route ; si les chefs politiques africains ne fournissaient pas les hommes, on les prendrait. Marchand fit transporter par la force une grande partie des 750 tonnes de colis stockés à Loango[4]. On sait que 420 tonnes, soit 14 000 charges arrivèrent à Brazzaville, pour des besoins autres que ceux de la mission.

Sur cette étape qui représentait 25 jours de marche, au minimum 17 000 porteurs furent mobilisés par Marchand. Catherine Coquery-Vidrovitch avance le nombre de 45 000 hommes pour un million de journées de portage[5].

Dans cette région, la colonisation n’avait pas attendu l’arrivée du commandant Marchand pour pratiquer le travail forcé mais c’est lui qui l’érigea en système. Pour mater la guérilla des populations riveraines de la route des caravanes, la répression fut féroce. Les porteurs furent enrôlés de force, arrachés à leur village. Lorsque les chefs de village ne voulaient pas coopérer avec l’occupant, fut appliquée la méthode algérienne de « pacification »: prise d’otages, enfumage, terre brulée et village incendiée.

Atteindre Fachoda mobilisa mille Africains civils pour un militaire français

Dans le Haut-Oubangui, le militaire Marchand fut, contre son gré, subordonné au civil Liotard, commissaire de la région qui occupait les postes coloniaux tenus auparavant par les Belges et en avait créé de nouveaux. De Bangassou à Tamboura, l’appui des sultans avec lesquels Liotard entretenait des relations de protectorat fut essentiel à l’avancée de la mission Congo-Nil.

Les sultans qui étaient de l’ethnie Zandé livraient leurs esclaves ou razziaient des hommes, voire des femmes, d’une autre ethnie. Les Zandé ne portaient pas. Ils avaient recours à des captifs et, armés, menaient de véritables chasses à l’homme.

De nouveau se posa le problème du ravitaillement. Les sultanats n’étaient pas organisés pour que les porteurs puissent trouver des vivres sur leur parcours. Aux vivres données par les sultans, les Français ajoutèrent le produit de leur chasse avec de la viande d’hippopotame boucanée. Cela ne suffisait pas du tout. Les porteurs mangeaient des racines ou des branchages[6]. Parmi les populations riveraines du M’Bomou, les Français acquirent une sinistre réputation : « les Blancs tuent les porteurs plutôt que de les nourrir »[7]. Pour les militaires de la mission, les vivres ne manquaient pas. Elles étaient sur la tête des porteurs affamés.

Dans le sultanat de Zémio, les conditions de portage furent particulièrement dramatiques, plusieurs facteurs se cumulant. Le transport était assuré par des populations asservies, surtout les Karré (Keré) or ce pays était peu peuplé. Les invasions de sauterelles avaient détruit les récoltes en 1897, provoquant la famine. Les postes pouvant offrir un ravitaillement étant rares, les distances à parcourir entre deux postes étaient grandes. Dans une lettre en date du 30 juin 1897, Landeroin témoigne des grandes difficultés de portage dans ce sultanat : sur les 200 porteurs partis avec Mangin le 27, soit 3 jours avant, 50 étaient « crevards » et 35 d’entre eux avaient déserté[8].

L’arrivée de la mission à Tamboura, ANOM

Durant cette traversée de l’Afrique par une poignée de militaires français voulant arriver les premiers à Fachoda, des milliers d’Africains furent mobilisés et, pour la plupart, soumis au travail forcé. Combien furent-ils ? A partir d’une estimation du nombre total de charges transportées dans le Bas-Congo et des effectifs signalés par les militaires pour le Haut-Oubangui, y compris les piroguiers, j’arrive à une fourchette de 25 à 40 000 Africains. Si l’on se limite aux besoins propres à la mission, la fourchette est de 10 000 à 13 000, soit mille Africains civils pour un militaire français.

Certes, ils ne furent mobilisés que quelques mois mais nombre d’entre eux moururent. Estimer le nombre de décès est impossible mais recenser les causes de décès est possible : la faim, la maladie contractée sur la piste, l’épuisement du portage … les balles des tirailleurs ou des bazingueurs, nom donné aux Zandés qui étaient armés. Moururent sous les balles des porteurs qui désertèrent et des paysans qui refusèrent d’être arrachés de force à leur village. Moururent de faim des villageois dont les récoltes à venir avaient brûlé ou ceux dont les greniers avaient été pillés…

Et cette expédition ne mena à rien.

Dans le cas du chemin de fer Congo-Océan, lorsqu’il fut construit, il y avait un train, destiné certes à transporter vers la métropole les ressources naturelles de la colonie, mais qui supprima la corvée du portage dans le Bas-Congo. Dans le cas de la mission Marchand, à la fin, les populations concernées n’en tirèrent aucun avantage, à l’exception de quelques chefs locaux qui avaient reçu des cadeaux. Une convention franco-anglaise de 1899 mit fin à l’aventure française dans le bassin du Nil, à ce projet insensé d’étendre la colonie française du Haut-Oubangui pour atteindre le Haut-Nil et contrer les ambitions anglaises au Soudan. Les postes de l’administration coloniale de Tamboura et au-delà furent évacués et il fallut de nouveau recourir aux porteurs.

Une poignée d’hommes avait donné libre cours à leurs passions anglophobes, avait assouvi leur soif d’exploration et leur ambition de dominer le monde mais à quel prix !

Le commandant Marchand ne méritait pas d’être honoré par la République française mais le monument mérite d’être observé et décodé car ce symbole de l’expansion coloniale contient l’envers du décor : le travail forcé.

[1] « Le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines » André Gide, Voyage au Congo, Payot, 2022, p. 214.

[2] Albert Londres consacre au chemin de fer Congo-Océan les derniers chapitres de Terre d’ébène, 1929. André Gide n’y consacre que trois pages dans son Voyage au Congo.

[3] « Aucun ménagement à garder »: pour une autre histoire de la mission Congo-Nil, Olivier Favier, http://dormirajamais.org/marchand/

[4] Les données chiffrées sont généralement issues des travaux de Marc Michel et en particulier de sa thèse de 3ème cycle, La mission Marchand 1895-1899, Mouton et EPHE, 1972. Ses recherches très fouillées laissent cependant la place à « une autre histoire » car son approche est principalement géo-politique. C’est pourquoi il fait commencer la mission dès 1895, l’année où Marchand adressa un projet de « Mission Congo-Nil » au ministre des Colonies et à celui des Affaires Etrangères.

[5] Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, tome 1, pp. 103-115, Editions de l’EHESS, 2001.

[6] Témoignage de de Prat, Pierre Pellissier, Fachoda et la Mission Marchand, 1896-1899, Perrin, Paris, 2011, p. 128.

[7] David Lewis, The race to Fashoda, European Colonialism and African Resistance in the Scramble for Africa, Weidenfeld & Nicolson, New York, 1987, p. 184.

[8] Landeroin, cité par Eric Deroo, La grande traversée de l’Afrique, L’album photographique de la mission Marchand, Editions LBM, ECPAD, 2010, p. 28.