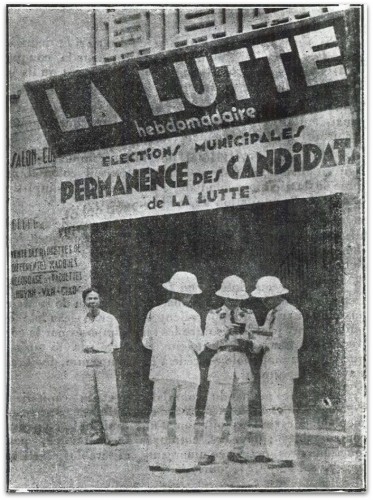

Détail de la permanence de “La Lutte” à Saigon pendant les élections municipales, Fonds Héméry © IAO

En hommage à Daniel Hémery, récemment disparu, nous publions ici un texte résumant le thème qui a été au centre de sa thèse, publiée en livre en 1975 : Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. Communistes, trotskystes, nationalistes à Saigon de 1932 à 1937, Paris, François Maspero, Coll. Bibliothèque socialiste, 1975.

Une expérience originale en Indochine à l’époque du Front populaire : le journal et le mouvement La Lutte

Daniel Hémery

C’est dans le contexte de la dépression économique mondiale qui atteint gravement l’Indochine française depuis 1929 et au lendemain de la grave crise révolutionnaire qui a secoué les trois pays vietnamiens de l’Indochine française de février 1930 au début de 1932 et de l’implacable répression qui lui a mis fin (peut-être trois mille morts et des milliers d’incarcérations) qu’a vu le jour dans le sud du Viêt Nam – à l’époque la colonie de Cochinchine – une expérience politique originale et à vrai dire sans équivalent en Asie orientale. Alors que le jeune Parti Communiste Indochinois créé à Hong Kong en février 1930 a’été démantelé par la puissante Sûreté Indochinoise et se trouve mis hors-jeu depuis la fin de 1931, elle allait permettre entre 1933 et 1937 au jeune mouvement communiste vietnamien de survivre à la lourde défaite qu’à peine constitué il venait de subir, puis de renaître et de s’implanter en profondeur dans les villes et les campagnes du Sud.

Une expérience sans équivalent

Il s’est agi de la mise sur pied à Saigon au printemps de 1933 d’une organisation et d’une pratique politique légales par un petit groupe de jeunes intellectuels, étudiants ou enseignants dans les écoles privées, pour la plupart retours (ou expulsés…) de France, tous excellents francophones, issus de l’activisme nationaliste des années 1923-1929 et des écoles ou des universités françaises. Il s’agit de profiter de l’application plus ou moins restreinte en Cochinchine, colonie de droit français, de la législation sur la presse et du régime électoral métropolitains.

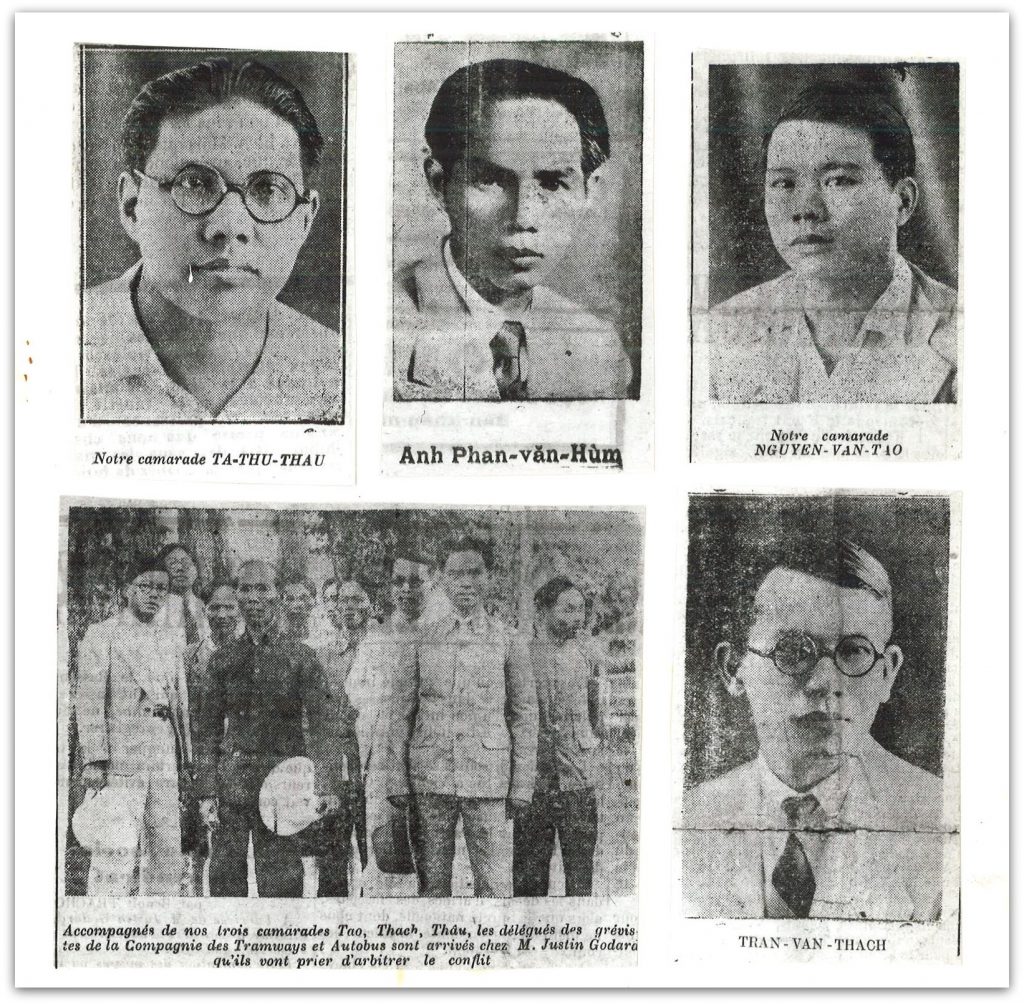

Les principaux militants du groupe “La Lutte”

L’initiative en revient à un brillant et influent intellectuel du Sud, Nguyên An Ninh. À Paris, plusieurs d’entre eux ont adhéré au trotskysme alors émergent en France autour de Pierre Naville et du journal La Vérité, tels Ta Thu Thau, Tran Van Trach ou Phan Van Hum. À eux se joignent de jeunes intellectuels communistes, souvent venus du communisme français, notamment Duong Bach Mai et Nguyen Van Tao, ce dernier ancien membre du Comité Central du PCF et ex-délégué du parti au V ème Congrès du Komintern de 1928. Ainsi voit le jour à Saigon le 24 avril 1933 La Lutte, hebdomadaire ouvrier, de langue française, de ce surprenant front unique dont, dans un temps d’implacable répression, le titre résonne comme un défi, et le groupe politique du même nom qui à peine constitué parvient à faire élire deux candidats aux élections municipales de Saigon du 7 mai 1933. Si l’élection est cassée, le test politique est réussi. Fait insolite, le Komintern et le PCF encouragent l’expérience et lui apportent leur soutien, y compris financier, à l’occasion des voyages à Saigon des députés communistes français Paul Vaillant-Couturier en août 1933 puis Gabriel Péri en février-mars 1934.

La Lutte a très vite acquis un ascendant considérable que consacre à nouveau l’élection de quatre de ses candidats au conseil municipal de Saigon le 12 mai 1935. Son contenu se diffuse par divers canaux jusque dans les petits centres du delta du Mékong, notamment par des lectures collectives qui en résument les informations et les idées essentielles. Remarquablement informés par un réseau de centaines d’informateurs locaux et par ailleurs excellents journalistes, les Lutteurs mènent une campagne ininterrompue contre la répression et pour l’amnistie des prisonniers politiques, dénoncent dans de multiples enquêtes de terrain la misère ouvrière et paysanne, les exactions de l’administration et des notables ruraux, la condition des emprisonnés et des bagnards de Poulo-Condore dont le journal est la tribune hebdomadaire très informée, revendiquent la démocratie politique et syndicale. Ils parviennent à retourner au profit de la gauche communiste d’une partie de l’opinion vietnamienne du Sud mais aussi à imposer un nouveau style d’action révolutionnaire. Celle-ci s’identifiait jusqu’alors au combat clandestin, proche de l’activité des sociétés secrètes. Elle prend aussi désormais l’allure d’une lutte politique à découvert sur le modèle de la pratique politique du socialisme et du communisme européens, dans laquelle place est faite à l’analyse informée et raisonnée, aux conquêtes partielles, à la « réforme révolutionnaire », comme aurait pu le préconiser Jaurès. Et cette thématique politique est payante. En 1935, grâce à l’action du groupe, les travailleurs de Saigon-Cholon sont en mesure de relancer l’action syndicale clandestine, les bagnards de Poulo-Condore de mener de dures grèves de la faim et, en dépit des opérations répétées d’une Sûreté toujours à l’affût, la réorganisation des cellules clandestines du PCI peut reprendre çà et là.

Sous le Front populaire

Le groupe et son journal, devenu bi-hebdomadaire en 1936, ont en somme constitué au Viêt Nam colonisé un opérateur historique collectif d’importance comme le montre leur rôle dans la levée ouvrière et paysanne qui d’abord au Sud puis au Nord et au Centre a fait écho à l’avènement du gouvernement du Front Populaire en France et à la nomination du socialiste Marius Moutet au ministère des Colonies.

La victoire du Front populaire a en effet suscité dans l’opinion vietnamienne l’espérance d’un transfert en Indochine de la démocratie politique et de la législation sociale métropolitaines à laquelle La Lutte a cherché à donner un débouché politique. Elle lance dès le 27 mai 1936, en écho peut-être au Congrès musulman tunisien, le mouvement pour la réunion d’un Congrès Indochinois chargé d’élaborer un Cahier de Vœux en prévision de la venue de la Commission d’enquête parlementaire sur les colonies annoncée dans le programme du Front populaire. Elle tente d’organiser à cet effet avec l’aide des militants clandestins du PCI et des groupes trotskystes embryonnaires mais aussi d’une partie des constitutionnalistes et des socialistes français locaux une vaste mobilisation populaire dans le cadre de comités d’action chargés de préparer le Congrès. Si la campagne est facilement enrayée par l’administration au Tonkin et en Annam, en Cochinchine l’agitation est importante, sinon intense. La Sûreté y recense plusieurs centaines de comités d’action. Inquiet du changement qui s’opère dans les esprits, du désarroi des notables ruraux, le Gouvernement général obtient de Marius Moutet, qui ne désespère pas de dissocier communistes légaux et trotskystes du groupe La Lutte, l’interdiction du Congrès le 9 septembre 1936.

Toutefois le calcul de M. Moutet est pour l’instant prématuré. Le groupe et le journal ont en effet exercé à l’été 1936 une fonction non moins essentielle de tribune sociale de la vague de grèves ouvrières qui, écho lointain du juin 36 français, a débuté en Indochine dès le mois d’août et va se prolonger jusqu’en mars 1937. Cette fonction est un facteur d’unité de La Lutte qui, maintenant bi-hebdomadaire, tient la riche chronique, détaillée et pertinente, de cet étonnante levée ouvrière. La toute jeune pratique de la grève pacifique est particulièrement intense et enthousiaste au Sud où l’on recensera au moins 347 grèves dans les entreprises grandes ou petites, auxquelles font écho les protestations collectives de la paysannerie et les grèves de moissonneurs. Et elle n’a pas été sans résultat. Conscient de la crise sociale qui couve à l’arrière-plan de la crise politique en Indochine le gouvernement du Front populaire a dû et su imposer une sensible augmentation des salaires et le décret du 30 décembre 1936 qui équivaut à un code du travail libre.

Mais de même qu’il exclut énergiquement toute modification du statut politique de l’Indochine – à l’exception importante de l’extension dès 1936 de la liberté de la presse aux journaux de langue vietnamienne –, il renonce en mars 1937 à promulguer la liberté syndicale. S’il va relativement tolérer l’activité politique dans les grandes villes, il ne la légalisera pas et les trois gouvernements successifs du Front populaire vont opposer à la dynamique historique – virtuellement décolonisatrice – en cours dans les pays vietnamiens une résistance tenace. Alors que de petits groupes nationalistes refont surface, que le PCI, renforcé par la libération des prisonniers politiques consécutive à l’amnistie du 27 août 1936, se trouve en mesure de reconstituer peu à peu organisations et syndicats clandestins et que l’initiative historique est sur le point de passer dans les trois pays vietnamiens au communisme – tous courants confondus – dont la presse et les groupes légaux sur le modèle de La Lutte apparaissent dès 1936 à Hanoi et à Hué.

La rupture

Il va en résulter la fermeture de la perspective historique d’une décolonisation graduelle par accord entre la gauche française et un mouvement national vietnamien, fortement recentré autour du mouvement communiste. Symptôme de cette fermeture : la polémique qui se développe dans La Lutte au printemps de 1937. Alors que va débuter la guerre sino-japonaise, trotskystes et communistes s’opposent irrémédiablement sur la conduite à observer à l’égard du Front populaire. Les premiers dénoncent ses choix politiques et prônent un combat débouchant sur la conquête de la démocratie politique et sur une révolution ouvrière et paysanne. Les seconds, tenus de par leur appartenance au Komintern d’appliquer dans le malaise la stratégie de soutien au Front populaire, prônent un front antifasciste puis un front démocratique indochinois, tout en consolidant patiemment l’implantation sociale du PCI par l’intermédiaire d’un réseau d’organisations ouvrières et paysannes semi-clandestines.

Ainsi se rompt au début de juin 1937 le front unique qui les associait dans La Lutte. Le journal reste aux trotskystes qui vont le compléter par une édition en vietnamien, Tranh Dâu (La Lutte), tandis que les communistes lancent leur propre presse légale dans les deux langues. La rupture a lieu dans le contexte tendu de la grève générale des cheminots du Transindochinois (3 juillet-9 août 1937) et de l’épreuve de force qu’engage le Gouvernement général avec le communisme légal, et d’abord avec La Lutte qui avait été l’aile marchante des mouvements politiques et sociaux depuis quatre ans. La grève est brisée, des centaines d’arrestations ont lieu, Ta Thu Thau, Nguyên An Ninh et Nguyên Van Tao, les trois figures emblématiques de La Lutte désormais désaccordées, sont arrêtés, condamnés et emprisonnés le 20 juillet 1937.

Une nouvelle situation historique se met en place en Indochine où l’espoir d’une décolonisation pacifique s’efface de l’horizon politique. Le Front populaire en aura été l’ultime occasion manquée.