Préface à l’édition américaine de Le visage de pierre

par Adam Shatz.

Traduit de l’anglais par Brice Matthieussent.

Source

Note du traducteur : Dans le titre de cette préface, le mot « stranger » dans le texte original, qui n’est pas facile à traduire, est traduit par « étranger », mais dans une phrase du texte qui oppose « foreigner » et « stranger » j’ai traduit « stranger » par « inconnu », qui collait mieux au contexte. Les mots suivis d’un astérisque* sont en français dans le texte original.

En 1951, dans un essai intitulé « Je choisis l’exil », le romancier Richard Wright explique sa décision de s’installer à Paris après la guerre. « C’est parce que j’aime la liberté », écrit-il, « et je vous dis franchement qu’il y a plus de liberté dans un pâté de maisons parisien que dans l’ensemble des États-Unis d’Amérique ! ». Les Noirs américains qui ont fait de Paris leur foyer dans la période s’étendant des années 1920 jusqu’à l’époque des droits civiques sont sûrement peu nombreux à penser le contraire. A des romanciers comme Wright, Chester Himes et James Baldwin, à des artistes et musiciens comme Josephine Baker, Sidney Bechet et Beauford Delaney, Paris offrait un sanctuaire contre la ségrégation et la discrimination, ainsi qu’un endroit où échapper au puritanisme américain. Une expérience aussi éloignée que possible de la « vie abîmée », caractéristique de l’exil selon Theodor Adorno. Ils pouvaient se promener dans la rue avec un amant, une amoureuse ou un conjoint blanc sans être insulté, et encore moins agressé physiquement ; ils pouvaient descendre à l’hôtel ou louer un appartement où ils voulaient, tant qu’ils pouvaient payer ; ils pouvaient jouir, en bref, de quelque chose qui ressemblait à la normalité, sans doute le plus beau cadeau de Paris aux exilés noirs américains. Baldwin, qui s’est installé à Paris en 1948, deux ans après Wright, a d’abord reçu ce cadeau avec joie mais il a fini par s’en méfier, soupçonnant une illusion, et une illusion coûteuse. Si les Noirs « armés d’un passeport américain » étaient rarement la cible du racisme, les Africains et les Algériens des colonies françaises d’outre-mer n’avaient pas cette chance. Dans son essai de 1960 intitulé « Hélas, pauvre Richard », publié juste après la mort de Wright, il accusait son mentor de célébrer Paris comme une « ville refuge » tout en restant silencieux sur la répression de la France envers ses sujets coloniaux : « Il m’a semblé que ce n’était pas la peine de fuir les fantasme américains si c’était pour adhérer à des fantasmes étrangers. »1Baldwin se souvient que lorsqu’un Africain lui a dit en plaisantant que Wright se prenait pour un Blanc, il a pris la défense de Wright. Mais la remarque l’a conduit à « s’interroger sur les avantages et les dangers de l’expatriation ».

« Je ne pensais pas non plus être blanc, ou je ne pensais pas que je croyais l’être. Mais les Africains pouvaient penser que je l’étais, et qui pourrait les en blâmer ? Quand l’Africain m’a dit : » Je crois qu’il se croit blanc « , il voulait dire que Richard se souciait plus de sa sécurité et de son confort que de la condition noire… Richard a pu, enfin, vivre à Paris exactement comme il aurait vécu s’il avait été blanc ici, en Amérique. Cela peut paraître souhaitable, mais l’est-ce vraiment ? Richard a payé le prix de cette sécurité illusoire. Le prix, c’est d’éviter, d’ignorer toutes les puissances des ténèbres. »

« Hélas, pauvre Richard », comme la célèbre critique de Baldwin d’Un enfant du pays de Wright, est un exercice d’autoportrait, voire d’autosatisfaction. À cette époque, Baldwin était rentré en Amérique et participait au combat pour les droits civiques que Wright, soignant ses blessures en exil, préférait observer de loin. Mais dans son récit autobiographique This Morning, This Evening, So Soon, également publié en 1960, Baldwin laisse entendre qu’il aurait pu lui aussi devenir la cible de la plaisanterie d’un Africain s’il était resté. Le narrateur, un expatrié noir qui réfléchit à la distance qui s’est instaurée avec les « garçons algériens que j’avais rencontrés pendant mes premières années à Paris », remarque : « je considérait les Nord-Africains comme mes frères et c’est pourquoi j’allais dans leurs cafés ». Mais s’il « ne pouvait pas ne pas comprendre » leur « rage » envers les Français, qui lui rappelait sa propre rage envers les Américains blancs, il se disait en même temps : « je ne pouvais pas haïr les Français, car ils me laissaient en paix. Et j’aime Paris, je l’aimerai toujours. » Peut-être parce qu’il était reconnaissant envers la ville « qui m’avait sauvé ma vie en me permettant de découvrir qui j’étais », Baldwin ne nous a jamais donné un roman sur « les avantages et les dangers de l’expatriation ».

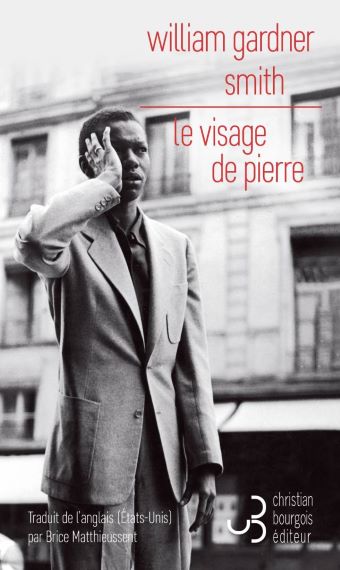

Un autre écrivain, aujourd’hui oublié , a réussi à le faire : William Gardner Smith, un natif de Philadelphie trois ans plus jeune que James Baldwin, qui s’est installé à Paris en 1951 et y est mort en 1974, à l’âge de quarante-sept ans, d’une leucémie. Journaliste de métier, Smith a publié quatre romans et un ouvrage de non-fiction. Son livre le plus frappant – et son enquête la plus profonde sur les ambiguïtés de l’exil – est The Stone Face, un roman dont l’action se déroule à Paris, sur fond de guerre d’Algérie. Longtemps épuisé – l’édition reliée coûte 629,99 dollars sur Amazon, soit environ 3 dollars la page – il a été publié en 1963, la même année que La prochaine fois, le feu de James Baldwin. S’il n’a pas l’éloquence prophétique de Baldwin, le livre de William Gardner Smith dégage le même sentiment d’urgence morale. Mais alors que La prochaine fois, le feu concerne le retour de Baldwin dans son pays natal et sa confrontation avec l’injustice qui le définit, The Stone Face explore la découverte de la souffrance des autres par un exilé noir. Une injustice perpétrée par son pays d’accueil, cet endroit qu’il prend d’abord pour un paradis.

Simeon Brown, le protagoniste, est un jeune Noir américain, journaliste et peintre qui commence à remettre en question l’image que la France se fait d’elle-même, celle d’une société sans distinction de couleur, lorsqu’il est témoin du racisme dont sont victimes les Algériens à Paris, et qu’il prend conscience de leur lutte pour l’indépendance dans leur pays. A la fois Bildungsroman (roman d’apprentissage, ndt) et roman engagé, The Stone Face est en phase avec les préoccupations contemporaines sur les privilèges et l’identité, mais son traitement de ces questions est résolument hétérodoxe. Parmi les privilégiés, dans le roman, figurent les amis noirs expatriés de Simeon, qui refusent de soutenir la lutte algérienne. En partie parce qu’ils ont peur d’être expulsés de France, mais aussi parce qu’ils préfèrent ne pas être associés à une minorité méprisée. Ils ne sont pas des acteurs du racisme anti-algérien, mais des spectateurs passifs, qui s’accrochent à l’inclusion dont ils ont été privés chez eux. The Stone Face est un roman antiraciste sur l’identité, mais aussi une critique subtile et humaine d’une politique étroitement fondée sur l’identité.

Le poète martiniquais Aimé Césaire imagine dans un célèbre poème le rassemblement des opprimés au « Rendez-vous de la victoire », mais dans The Stone Face, les victimes de l’Occident – Noirs, Arabes et Juifs – sont souvent en désaccord dans leur lutte pour obtenir une place dans la société. L’un des personnages algériens se lance dans une tirade antisémite, accusant les Juifs d’Algérie d’être des traîtres à la cause nationale, pires que les colonialistes eux-mêmes. Piqué au vif par ce déchaînement, Maria, la petite amie juive polonaise de Simeon, survivante des camps de concentration, le supplie d’oublier la race et la question algérienne et de vivre une vie « normale ». Mais contrairement à elle, Simeon n’a pas la possibilité (ni le désir) de disparaître complètement dans la blancheur. Dans The Stone Face, personne n’est à l’abri de l’intolérance ni de la cécité morale (métaphore un peu maladroite, Simeon et Maria sont tous deux malvoyants : un de ses yeux a été arraché lors d’une attaque raciste ; elle subit une opération chirurgicale pour éviter de devenir aveugle). Le titre fait allusion au visage haineux du racisme, et Smith suggère qu’il se trouve en chacun de nous.

Combattre ce visage de pierre, apprend Simeon, ne consiste pas simplement à défendre les siens ; il faut parfois de rompre avec eux. À la fin du roman, il a répudié la loyauté « raciale » envers ses frères noirs américains en faveur d’une solidarité plus dangereuse avec les rebelles algériens. Dans son adhésion à l’internationalisme, le roman montre avec force que l’exil ne doit pas être un fantasme illusoire ou « une fuite solipsiste des obligations éthiques. Ce qui importe, ce qui est finalement « noir », pour Smith, ce n’est pas une question d’identité ou de lieu, mais une question de conscience, et de l’action qu’elle inspire.

Un enfant noir de Philadelphie

Né en 1927, Smith a grandi dans le sud de Philadelphie, dans un quartier ouvrier noir de l’une des villes les plus racistes du Nord. À quatorze ans, il avait déjà été déshabillé et battu avec un tuyau en caoutchouc par des policiers « qui estimaient que je manquais de respect ». À dix-neuf ans, il a été agressé dans une boîte de nuit par un groupe de marins blancs qui croyaient que sa compagne à la peau claire était une femme blanche.

Étudiant précoce en littérature, Smith lit les mêmes romanciers que la plupart des aspirants écrivains de l’Amérique du milieu du siècle dernier : Hemingway et Faulkner, Proust et Dostoïevski. Désireux de commencer à publier, il refuse des bourses d’études pour les universités Lincoln et Howard pour accepter un emploi dans un journal appartenant à un Noir, le Pittsburgh Courier. Mais ce qui l’a vraiment mis sur la voie du roman, c’est son incorporation dans l’armée. Au cours de l’été 1946, Smith se rend à Berlin occupée en tant que dactylo au sein de la 661e compagnie du train. Il passe huit mois en Allemagne, et en août 1947, il a terminé l’ébauche d’un roman, Dark Tide over Deutschland. L’éditeur Farrar, Straus & Company lui verse cinq cents dollars pour le manuscrit et le publie en 1948 sous le titre Last of the Conquerors. Un critique du New York Times décrit le roman – l’histoire d’une relation amoureuse entre un soldat noir à Berlin et une Allemande, avec de forts échos de L’Adieu aux armes d’Ernest Hemingway – comme « un exemple révélateur de la tendance des groupes minoritaires […] à se projeter dans un monde imaginaire dans lequel ils jouissent de droits qui sont intrinsèquement les leurs, mais qui leur sont refusés dans le monde réel ».

Pourtant, l’amour entre Hayes Dawkins et Ilse Mueller n’est pas un fantasme, même s’il est mis en danger par le racisme de l’armée américaine, qui réprime la « fraternisation » entre soldats noirs et Allemandes. Lire aujourd’hui Last of the Conquerors, c’est comprendre ces « mondes imaginaires » engendrent finalement la liberté. « Je m’étais souvent allongé sur une plage, se souvient Hayes, mais jamais avec une fille blanche. Une fille blanche. Ici, loin pendant un moment de la pensée des différences, c’était étrange comme je l’ai vite oubliée… Il me semblait étrange de me trouver ici, dans le pays de la haine, à faire ce pas si important vers la démocratie. Et soudain, je me suis senti amer ».

Plus que tout autre roman de son époque, Last of the Conquerors a su saisir les paradoxes de l’expérience du soldat noir américain en Europe. Hayes est venu en « libérateur » sur le Vieux Continent, mais il sert dans une armée ségréguée qui, malgré ses discours sur la diffusion de la démocratie, a importé les pratiques racistes des lois Jim Crow 2. Et comme nombre de ses camarades soldats noirs, il goûte pour la première fois à la liberté dans les bras d’une Allemande blanche – et dans un pays qui a massacré des millions de personnes pour des motifs raciaux.

Hayes est parfaitement conscient de la chance qu’il a en Allemagne, mais aussi de son caractère étrange et précaire : « Je me demande combien de Noirs ont été lynchés dans le Sud cette année…. Je me demande combien de membres du Congrès braillent leurs idées de suprématie blanche… C’est agréable d’être ici à Berlin. C’est agréable d’être ici, en Allemagne, où les nazis ont été au pouvoir. C’est agréable d’être si loin que je peux me poser des questions – mais sans être concerné ». Lorsque sa liaison avec Ilse est découverte, ses supérieurs font tout ce qu’ils peuvent pour séparer les amoureux, avec la collaboration étroite des ex-nazis de la police locale, tout aussi désireux de séparer « les races ». Ce n’est pas le seul préjugé qu’ils partagent.

— « Les gars, j’ai oublié », dit le capitaine blanc de Hayes un soir, lors d’une séance de beuverie, « qu’il y avait eu une chose de bien chez Hitler et les nazis » :

— « Nous attendions de connaitre la « chose de bien »

— « Ils se sont débarrassés des Juifs ».

Une décharge de tension a frappé la pièce. On ne pouvait ni la voir ni l’entendre, mais on pouvait la sentir. Les Allemandes étaient particulièrement secouées…

— « La seule chose. La seule bonne chose qu’ils ont faite… On devrait faire ça aux Etats-Unis… Les Juifs prennent tout l’argent. Ils prennent tous les magasins et les banques. Ils sont avides. Ils veulent tout. Ils ne laissent rien au peuple. Ils l’ont fait en Allemagne et Hitler a été intelligent. Il s’est débarrassé d’eux. C’est ce qui se passe maintenant aux États-Unis. Ils prennent le pays et les Américains n’ont rien à dire.»

De retour à Philadelphie, Smith s’est inscrit à la Temple University de Philadelphie grâce au GI Bill 3 ; il a participé à l’organisation de manifestations contre les brutalités policières, et il a étudié Marx (ses liens avec les communistes et les trotskistes ont éveillé les soupçons du FBI, qui tiendra un dossier sur lui pendant les deux décennies suivantes). Il a épousé une femme de la région, Mary Sewell ; il a reçu une bourse Yaddo4 et publié un roman, Anger at Innocence (1950), une histoire d’amour entre un homme blanc d’âge mûr et une jeune pickpocket blanche moitié plus jeune que lui. Mais malgré le succès, Smith étouffait sous le racisme et le maccarthysme, et il craignait, comme il le dira plus tard à un intervieweur de la télévision française, de finir par tuer quelqu’un s’il restait en Amérique. Le marxiste trinidadien C. L. R. James lui suggéra d’essayer de vivre en France et lui donna l’adresse de Richard Wright, rue Monsieur-le-Prince, dans le Quartier latin.

En 1951, les Smith s’embarquèrent pour la France. Ils s’installèrent dans une minuscule chambre d’hôtel à 1,60 dollars la nuit, jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un appartement. Il trouva un emploi à l’Agence France Presse (AFP), fit le portrait de Wright pour le magazine Ebony et devint le compagnon de boisson de Chester Himes et du grand dessinateur Ollie Harrington au Café de Tournon, repaire d’écrivains et d’artistes noirs près du jardin du Luxembourg. Il publia un nouveau roman, South Street (1954), qui raconte l’histoire d’un gauchiste noir américain de retour d’exil en Afrique. Mais les critiques furent tièdes, et il eut le sentiment de se trouver « dans une impasse » et de ne plus avoir envie de suivre « le chemin de la protestation ». Il s’éloigna de la fiction, divorça et rencontra celle qui deviendra sa seconde épouse, Solange Royez, une institutrice des Alpes françaises dont la mère a fui l’Allemagne nazie lorsqu’elle était enfant. Le fait d’épouser une Française ajouta à sa perception de lui-même comme exilé. Tout comme l’attention du gouvernement américain, qui refusa en 1956 de renouveler son passeport, peu après un voyage à Berlin-Est. Pendant les années qui suivirent, il vécut à Paris comme un « apatride ».

« La principale caractéristique de William Gardner Smith, c’était sa jeunesse – sa jeunesse et sa naïveté », a écrit Chester Himes. Mais il y avait aussi le courage. La plupart des exilés noirs américains à Paris adhéraient à un accord tacite avec le gouvernement français : en échange de l’asile, ils n’intervenaient pas dans les affaires « intérieures », surtout la question sensible de la domination française en Algérie, qui était officiellement considérée comme une partie de la France et divisée en trois départements. Comme le rappelle Richard Gibson, un des habitués du Tournon, « il y avait beaucoup de sympathie pour la lutte nationale algérienne parmi les écrivains américains, mais le problème était de savoir comment s’exprimer tout en restant en France ».

Avant même que la guerre d’indépendance n’éclate en novembre 1954, Smith écrit sur l’oppression des Algériens en France. Dans un article pour le Pittsburgh Courier, il raconte qu’assis à la terrasse du Café de Flore, il entend des propos racistes sur un vendeur de tapis algérien qui passait par là : « Une sonnerie retentit quelque part dans votre tête. Un écho d’un autre pays. On finit sa bière et, fatigué, on rentre se coucher ». Comme l’a écrit Edward Saïd, « Parce que l’exilé voit les choses à la fois en termes de ce qu’il a laissé derrière, et de ce qui est réel ici et maintenant, il existe une double perspective qui ne voit jamais les choses isolément… De cette juxtaposition, on obtient une meilleure idée, peut-être même plus universelle, de la manière de penser, par exemple, à la question de droits de l’homme. »

Les ambigüités de la situation d’exilé

Mais l’exil ne suffit pas à garantir cette « double perspective ». Il faut du temps, de la réflexion et, surtout, de la vigilance ; l’accueil du pays d’adoption et ses plaisirs peuvent l’empêcher de se former, comme Baldwin l’a observé de façon acide, et peut-être injuste, à propos de Wright. Dans The Stone Face, Smith relate la naissance de la double perspective de Simeon en trois parties à l’écriture alerte, dont les titres suggèrent les glissements successifs de son identité : « Le fugitif », « L’homme blanc » et « Le frère ». Lorsque Simeon arrive à Paris au printemps 1960, c’est un réfugié de la guerre raciale américaine – le premier détail physique fourni par Smith est qu’il n’a qu’un œil. Hanté par le visage monstrueux de son agresseur, un « visage de pierre » défiguré par la rage, aux yeux « fanatiques, sadiques et froids », il tente, dès l’ouverture du roman, de le reproduire sur la toile, le « non-homme, le visage de la discorde, le visage de la destruction. » C’est, littéralement, de l’art-thérapie : « Je suis parti pour m’empêcher de tuer un homme », avoue-t-il.

Au début, Paris permet à Simeon de guérir ; il est conquis par la disparition de la frontière de la couleur de peau, et il est bercé par la douce étreinte du petit monde des expatriés noirs américains. D’un trait rapide et habile, Smith dessine la géographie de ce que l’historien Tyler Stovall appelle le « Paris noir » : le restaurant de soul-food tenu par Leroy Haynes à Montmartre, le Café de Tournon et le Monaco, la librairie près de l’appartement de Wright, rue Monsieur- le-Prince, les clubs de jazz. Chester Himes fait une apparition dans le rôle d’un romancier bougon, James Benson, un « type étrange, une sorte d’ermite » qui « disparaît dans son appartement avec la copine du moment » et qui émerge de temps en temps pour maudire le monde blanc et le gouvernement américain. C’est au Tournon que Simeon rencontre Maria, une actrice débutante déterminée à oublier son enfance dans les camps, où elle a été protégée par un garde nazi qui s’est intéressé à elle de manière tordue : « Elle jouait un rôle d’enfant qui était un masque ; il y avait des cauchemars dans sa tête ». Smith décrit avec tendresse le début de leur histoire d’amour, la rencontre de deux survivants dans la ville refuge. Ce qui met fin à l’idylle pour Simeon, c’est la montée de sa prise de conscience. Il a fui le « visage de pierre » de l’Amérique, mais ce visage n’est pas moins présent en France, dans le pays où il peut enfin respirer librement.

Au début, il est trop heureux pour prêter attention aux gros titres des journaux : ÉMEUTES DE MUSULMANS À ALGER, 50 MORTS. Mais quand il voit un homme « à la peau basanée et aux longs cheveux crépus » qui pousse un chariot de légumes, il se demande s’il ne s’agit pas d’un Algérien ; et il se souvient d’un groupe de Blancs à Philadelphie qui « l’avait dévisagé – et qu’il avait dévisagé en retour, renfrogné, défiant, détestant leurs beaux vêtements, leurs loisirs et leurs yeux paresseux et inquisiteurs ». Peu après, Simeon se bagarre avec un Algérien, et tous deux se retrouvent à l’arrière d’un fourgon de police. Simeon remarque que le policier tutoie Hossein alors qu’il utilise le « vous » poli avec lui. Hossein est enfermé pour la nuit, tandis que Simeon est relâché. « Vous ne comprenez pas », lui dit le policier. « Vous ne savez pas comment ils sont, les Arabes*… c’est une plaie ; vous êtes étranger, vous ne pouvez pas savoir ».

Le lendemain, il rencontre Hossein, qui lui demande : « Hé ! Ça fait quoi d’être un Blanc ? C’est nous les nègres ici ! Tu sais comment les Français nous appellent ? Bicot, melon, raton, nor’af. »* Un des amis de Hossein, Ahmed, jeune étudiant en médecine introspectif issu d’une famille berbère de Kabylie, l’invite à dîner le lendemain soir. Ils prennent un bus :

« Plus le bus se déplaçait vers le nord, plus les bâtiments, les rues et les gens devenaient ternes… C’était comme Harlem, pensa Simeon, sauf qu’il y avait moins de flics à Harlem… Les hommes qu’il voyait par la fenêtre du bus avaient la peau plus blanche et les cheveux moins crépus, mais par d’autres aspects ils ressemblaient aux Noirs des États-Unis. Ils adoptaient les mêmes poses : Ils se “planquaient” dans les coins de rue, prêts à réagit aux “problèmes” toujours possibles, dont ils avaient peur, le regard renfrogné et méfiant ».

Voyant que les pensées de Simeon vagabondent, Ahmed lui demande : « Où es-tu ? – Chez moi », répond-il. Pourtant, à la grande déception de Simeon, les Algériens « ne l’accueillent pas avec des sourires radieux et ne se précipitent pas pour l’embrasser en criant : « Mon frère ! » Ils gardent leurs distances, le considèrent avec prudence, comme ils l’auraient fait avec un Français ou un Américain ». Le fait qu’il soit « racialement » noir n’en fait pas un allié à leurs yeux ; il doit d’abord faire ses preuves. Dans The Stone Face, la blancheur n’est pas une couleur de peau ou un trait « racial » ; elle est plutôt synonyme de privilège de situation. Selon Smith, y renoncer est un processus difficile, surtout pour un homme opprimé qui commence à peine à en profiter. Dans une scène cruciale, Simeon emmène ses amis algériens dans un club privé, auquel il n’aurait jamais pu adhérer en Amérique. A leur arrivée, les clients se mettent à chuchoter ; le patron est plus froid que d’habitude : « À son propre étonnement, Simeon se sentait mal à l’aise. Pourquoi ? » Peut-être « avait-il peur de quelque chose. De perdre quelque chose. Son acceptation, peut-être. Le mot l’a fait grimacer. De ressentir à nouveau l’humiliation. Pendant un instant horrible, il s’est trouvé en train de prendre ses distances avec les Algériens, les parias, les intouchables !… Assis ici avec les Algériens, il était à nouveau un nègre dans les regards qui le fixaient. Un nègre pour les regards extérieurs – cette émotion qu’il avait fuie ». Une dispute éclate entre une femme blanche et l’un des amis de Simeon, mais Simeon, honteux de sa première réaction, prend la défense de son ami et se sent, pour la première fois, « en union avec les Algériens ». Il se sentait étrangement libre – la boucle était bouclée ».

Les amis noirs de Siméon au Tournon désapprouvent sa décision de renoncer à ses privilèges : ils n’ont aucune envie de mettre en péril leur sécurité en France. « Oublie ça, man », dit l’un d’eux. « Les Algériens sont des Blancs. Ils se sentent blancs quand ils sont avec des Noirs, il ne faut pas s’y tromper. Quand on est noir, on a assez d’ennuis comme ça dans le monde sans aller en plus défendre des Blancs ». Maria s’inquiète encore plus de l’attachement croissant de Simeon à ses amis algériens ; l’un d’entre eux a lancé en sa présence de violentes accusations contre les Juifs, à la grande horreur de Simeon. Pourquoi, demande-t-elle, ne peut-il pas « simplement accepter le bonheur » au lieu de « chercher des complications » ? Après tout, il a fui une vie de racisme en Amérique ; doit-il continuer à le combattre ici ? « Peut-être que ce Noir, qui peut avoir envie de t’épouser, n’aura pas la possibilité de fuir », répond-il. « Pas pour toujours. A cause de quelque chose en lui… »

Ce « quelque chose en lui », c’est la conscience de Simeon, et Smith décrit avec une précision extraordinaire ce qui la fait vibrer, dans une description remarquablement authentique de l’impact de la guerre d’Algérie sur la métropole*. Au fur et à mesure que Simeon est mis dans la confidence de ses amis algériens, il apprend l’existence de centres et de camps de détention à l’intérieur de la France, et d’un réseau de soutiens français à la résistance, ceux que l’on appelait les porteurs de valises*. Il rencontre deux jeunes algériennes rescapées des prisons françaises ; l’une a été torturée devant son père et son fiancé avec des électrodes appliquées sur ses parties génitales ; l’autre a été violée avec une bouteille de champagne cassée. Et dans les dernières pages du roman, Smith fournit un récit déchirant du massacre de manifestants algériens par la police le 17 octobre 1961, le seul qui existe dans la fiction de l’époque. (Le premier roman français à aborder le sujet, Meurtres pour mémoire de Didier Daeninckx, a été publié en 1984). L’éditeur français de Smith lui dit que c’est « très courageux d’avoir écrit ce livre, mais nous ne pouvons pas le publier en France ». Contrairement à ses autres livres, The Stone Face, son seul roman se déroulant à Paris, n’a jamais été traduit en français.

Le massacre du 17 octobre a eu lieu en réponse à une manifestation pacifique convoquée par le Front de libération nationale (FLN) pour protester contre un couvre-feu imposé à tous les Algériens de Paris. Son architecte était le chef de la police parisienne, Maurice Papon, qui avait réussi à dissimuler son implication dans la déportation de plus de 1 600 Juifs à Bordeaux pendant la guerre, et avait ensuite été préfet de police dans la région du Constantinois en Algérie, où il avait présidé à la torture de prisonniers rebelles. Le FLN avait tué onze policiers en région parisienne depuis le mois d’août et, lors de l’un des enterrements, le 2 octobre, Papon s’était vanté : « pour un coup porté, nous en rendrons dix ». Sous ses ordres, la manifestation a été brutalement réprimée ; des centaines de manifestants ont été tués, certains dans la rue le soir même, leurs corps jetés dans la Seine ; d’autres ont été battus à mort dans les commissariats de police au cours des jours suivants5. William Gardner Smith écrit : « Théoriquement, les charges de la police française visaient à diviser les manifestations en petites poches, et à disperser les manifestants ; mais il était clair que ce soir, la police voulait du sang… Le long de la Seine, des policiers ramassaient des Algériens inconscients et les jetaient dans le fleuve ». Simeon voit une femme avec un bébé se faire matraquer ; il frappe le policier et se retrouve à nouveau à l’arrière d’un fourgon de police. Mais cette fois, l’un des Algériens assis à ses côtés lui dit « Salut, frère ».

Dans une première version, The Stone Face se terminait par le départ de Simeon pour l’Afrique, comme ses amis algériens le lui avaient conseillé. Dans la version finale, Simeon décide qu’il est temps de rentrer chez lui, où les militants des droits civiques « mènent une bataille plus dure que celle de n’importe quelle guérilla dans n’importe quelle montagne brûlée par le soleil : la bataille contre le visage de pierre ». Certains admirateurs du roman ont interprété sa conclusion comme une regrettable faiblesse, un abandon de la solidarité cosmopolite qu’il promeut par ailleurs, une « capitulation devant les exigences d’une identité culturelle étroite, que Smith semble pourtant avoir transcendé en favorisant une vision universaliste », selon les mots de Paul Gilroy6. Mais il y a une autre façon de comprendre la décision de Simeon. La lutte algérienne ne lui a pas seulement donné le courage d’affronter le visage de pierre qu’il a fui ; elle a transformé sa compréhension du racisme américain en l’inscrivant dans une histoire plus large de la domination occidentale. Lorsque Simeon fait référence aux Noirs américains, il les appelle désormais « les Algériens de l’Amérique ».

La nostalgie du foyer, voire de l’Eden, est bien sûr un thème récurrent du roman moderne ; Georg Lukács a soutenu que la forme elle-même est façonnée par un sentiment de « sans-abrisme transcendantal » dans un monde abandonné par Dieu. Dans The Stone Face, le monde a été abandonné non pas par une puissance supérieure, mais par la justice, que les humains sont les seuls à pouvoir créer : en son absence, « la maison, c’est là où se trouve la haine », selon les mots de Gil Scott-Heron . Pourtant, les critiques de The Stone Face n’ont pas tort sur ce point. Smith a manifestement souffert de son exil, qui l’a séparé non seulement de sa famille mais aussi de l’Amérique noire à une époque de bouleversements révolutionnaires. « Je me sens parfois coupable de vivre ici », écrivait-il à sa jeune sœur, « surtout quand j’entends parler de « marches de la liberté » et autres choses de ce genre ». Mais il n’avait guère envie de retourner dans un pays qu’il n’aimait pas « non seulement sur le plan racial, mais aussi sur le plan politique et culturel ».

Sa découverte de l’Afrique et ses désillusions

Au lieu de rentrer aux Etats-Unis, il a quitté son poste à l’AFP et il est allé au Ghana, où la veuve de W.E.B. Du Bois, Shirley Graham Du Bois, l’a invité pour qu’il l’aide à lancer la première chaîne de télévision de l’État indépendant. Il s’est envolé pour Accra en août 1964 avec Solange et leur fille Michèle, âgée d’un an. Le couple s’est installé dans une grande maison au bord de la mer, fournie par le gouvernement de Kwame Nkrumah. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens très utile ! » écrit-il à sa mère peu après son arrivée. « Ce pays va aller loin – Nkrumah est un authentique patriote africain, et il veut développer rapidement son pays. Les gens sont fiers, ils marchent la tête haute ».

A Accra, William Gardner Smith rencontre d’autres écrivains afro-américains éminents qui y vivent, notamment Maya Angelou et Julian Mayfield, et il s’entretient toute une soirée avec Malcolm X lors de la visite du leader noir en novembre, trois mois avant son assassinat. Au début de son séjour au Ghana, Smith s’est pris à rêver qu’il était rentré chez lui. Comme Simeon parmi les Algériens du nord de Paris, il écrivait que sur les boulevards d’Accra, il avait « l’impression, parfois, de marcher dans une rue du sud de Philadelphie, de Harlem ou de Chicago. Ces Noirs aux vêtements multicolores, avec leurs rires, leur démarche rythmée, étaient mes cousins ». En juillet 1965, il affirme son lien avec la mère patrie africaine lorsque Solange donne naissance à leur fils, Claude.

Le rêve africain de Smith s’est toutefois désintégré encore plus rapidement que sa rêverie parisienne. Si les « signes visibles de la souveraineté noire » dans le Ghana de Nkrumah continuaient à l’émouvoir, il se mit à constater les « graves limites » du « pouvoir noir du Ghana ». Il se rendit également compte que « l’idée des nationalistes noirs américains, résumée dans la phrase « Nous sommes noirs, donc nous sommes frères », est incompréhensible dans les sociétés tribales où les ennemis héréditaires sont, précisément, noirs ». Pour l’Ibo de l’Est du Nigeria, le Haoussa du Nord est un adversaire bien plus redoutable, mortel et réel que les hommes à la peau blanche, qui habitent de l’autre côté de la mer qu’il ne traversera jamais ».

Tôt le matin du 24 février 1966, Solange et lui sont été réveillés par des coups de feu. L’armée et la police lancent un coup d’État contre Nkrumah. Lorsque Smith arrive à son bureau, il est arrêté par des hommes armés et emmené dans un poste de police contrôlé par les rebelles. Le soir même, il s’envole avec sa famille pour Genève avec tous ses biens, avant de retourner à Paris. Peu de temps après leur retour, Smith se sépare de Solange. Il est tombé amoureux d’une jeune indienne juive travaillant à l’ambassade d’Inde, Ira Reuben, fille d’un juge de la haute cour de Patna ; ils se marient dès que le divorce est prononcé (leur fille Rachel, aujourd’hui chanteuse et actrice, est née en 1971). Ne tenant toujours pas en place, il a continué à voyager pour l’AFP. Au cours de l’été 1967, il passe trois semaines en Algérie et un mois aux Etats-Unis, où il revoit sa mère pour la première fois depuis seize ans. Ces reportages serviront de base à son livre Return to Black America (1970), une étude fascinante sur les transformations des « Algériens d’Amérique ». Il a interviewé non seulement Stokely Carmichael et d’autres leaders du Black Power, mais aussi des gangsters comme Ellsworth « Bumpy » Johnson, le roi de la pègre de Harlem, qui lui rappelait Ali La Pointe, un rebelle algérien qui avait d’abord été un gangster de la Casbah. Les gangs de jeunes, écrit Smith, « deviennent le noyau dur du mouvement nationaliste noir. La même chose… s’est produite avec les gangs algériens… pendant la lutte de libération algérienne ». Il s’émerveille de l’assurance dont font preuve les jeunes Noirs, de leur intrépidité face à la suprématie blanche, et même « de leur façon de bouger, de leur façon de se comporter ». Mais « le véritable changement, la véritable révolution, se trouvait à l’intérieur. Il y avait beaucoup plus de différence entre mes jeunes interlocuteurs noirs, dans tout le pays, et la plupart des gens de ma génération qu’entre nous et la génération de nos pères ».

Selon lui, ce qui a déclenché cette révolution culturelle chez les jeunes Noirs américains, c’est la Seconde Guerre mondiale, lorsque des soldats noirs comme lui « ont été arrachés à leurs métairies et à leurs ghettos et projetés de l’autre côté de l’océan pour combattre des Blancs et des Jaunes au nom de la liberté, de la démocratie et de l’égalité. La guerre leur a ouvert de nouveaux horizons. De nombreux Noirs américains se sont éveillés pour la première fois dans les ruines de Berlin, les cafés de Tokyo, les maisons des Français ou des Italiens. Membres d’une armée victorieuse, ils ont trouvé pour la première fois respect et considération – mais de la part de l’ancien ennemi ! »

La révolution de l’Amérique noire, suggère-t-il, est née non seulement de l’oppression, mais aussi de l’élargissement des perspectives et de la libération de l’imagination qui découlaient du déplacement et de l’exil. Seule une « transformation radicale de la société blanche environnante elle-même », concluait-il, pouvait répondre aux exigences d’égalité de la révolution « dans tous les domaines – politique, économique, social et psychologique ». Comme Baldwin, qui dressait un portrait similaire de l’ère du Black Power dans son essai Chassés de la lumière (1972), Smith prédisait que l’Amérique blanche ferait tout ce qui était en son pouvoir pour résister à une telle transformation.

Avant sa mort en 1974, Smith a proposé un roman qu’il a appelé « Man Without a Country », qui (selon sa veuve, Ira Gardner-Smith) racontait l’histoire « d’un Américain noir qui vit en France, qui a aussi vécu en Afrique, et qui à cause de ces trois continents – qui font tous partie de lui – cesse d’appartenir à un endroit quelconque ». Il n’a pas trouvé d’éditeur. Mais dans Last of the Conquerors, The Stone Face et Return to Black America, Smith nous a laissé une trilogie extraordinaire sur la libération d’un écrivain noir par l’exil en Europe, et sur le prix à payer. « Le Noir peut vivre en paix avec son environnement à Copenhague ou à Paris beaucoup plus qu’à New York, sans parler de Birmingham ou de Jackson », écrit-il. « Mais il lui était parfois plus difficile de vivre en paix avec lui-même. L’homme noir qui a établi son foyer en Europe paie un lourd tribut. Il le paie en s’arrachant douloureusement à son passé… Il le paie en culpabilité… Il le paie, enfin, par une sorte de déracinement : car, sérieusement, qui étaient tous ces gens bizarres qui parlaient le néerlandais, le danois, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le français ? Que savaient-ils de la longue, amère et bientôt triomphante odyssée de la peau noire ? Quelle que soit la durée de son séjour en Europe, l’homme noir dérivait dans ces sociétés comme un éternel “étranger” parmi d’éternels inconnus ».

Pourtant, l’étranger n’a pas regretté son voyage. Comme il l’a écrit dans ses mémoires non publiées, « Through Dark Eyes », « ce déracinement a ses inconvénients, mais il a aussi un avantage : il donne une certaine perspective ». La perspective de Smith – un humanisme radical à la fois passionné et sage, sensible à la différence mais attaché à l’universalisme, antiraciste mais opposé au tribalisme, désenchanté mais rebelle et plein d’espoir – semble se faire dangereusement rare de nos jours. Il est temps que ses livres soient réimprimés et que William Gardner Smith soit rapatrié dans le seul pays où il a trouvé un foyer durable : la république des lettres.

- On peut se demander si Baldwin a lu le livre de Wright sur les luttes pour l’indépendance de l’Afrique, Black Power, paru en 1954, qui contient un certain nombre de critiques cinglantes du colonialisme français : « C’est un jeune noir des colonies françaises, désespéré, qui se résout à retourner dans sa patrie et à affronter la colère des Français blancs qui le tueront pour son aspiration à la liberté de sa propre nation, mais qui lui donneront la Légion d’honneur pour être français ».

- Lois nationales et locales promulguées par les législatures des États du Sud à partir de 1877 jusqu’en 1964 pour entraver l’effectivité des droits constitutionnels des Afro-américains acquis au lendemain de la guerre de Sécession. Comme James Q. Whitman l’a montré dans Le modèle américain d’Hitler (Armand Colin, Paris, 2018) ces pratiques ont été étudiées de près par les juristes nazis.

- Loi américaine de juin 1944 fournissant aux soldats démobilisés de la Seconde Guerre mondiale le financement de leurs études universitaires ou d’une formation professionnelle.

- Résidence d’artistes qui existe toujours aujourd’hui.

- En 1998, le gouvernement français a reconnu qu’un massacre avait eu lieu, mais a estimé le nombre de morts à « quelques dizaines » ; dans La Bataille de Paris, 17 octobre 1961 (Le Seuil, Paris,1991) Jean-Luc Einaudi estime que 325 personnes ont été tuées. L’étude la plus complète, de Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961, Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire, (Tallandier, Paris, 2008) conclut : « Un chiffre concluant ou définitif… ne sera jamais atteint ».

- Sociologue et historien anglais, fondateur du Centre Sarah Parker pour l’étude du racisme et de la racialisation à l’University College de Londres.