Extrait de l’avant-propos

Les réactions politiques au massacre des Algériens

par Jean-François Merle, président de l’Institut Édouard-Depreux.

[…]

Les faits sont bien là : alors que, peu à peu, dans la deuxième quinzaine d’octobre 1961 le voile se levait sur la réalité des massacres d’Algériens manifestant pacifiquement à Paris, « les paponnades » disait Depreux, les réactions politiques et syndicales furent lentes et clairsemées : il y eût bien le 21 octobre, quatre jours après, un rassemblement dans la cour de la Sorbonne au cours duquel Laurent Schwartz et Pierre Vidal-Naquet, tous deux membres du PSU, prirent la parole pour dénoncer des méthodes policières sans équivalent depuis l’Occupation ; puis le 27 octobre, une séance historique du Conseil de Paris, au cours de laquelle Claude Bourdet, conseiller PSU du 13ème arrondissement, dûment informé par des policiers républicains indignés, interpella le préfet Papon de manière précise et argumentée sans obtenir d’autre réponse que le mensonge et le déni ; ou encore le 30 octobre, un communiqué commun des syndicats ouvriers de la région parisienne et de l’UNEF, tandis qu’à l’Assemblée nationale, quelques députés anciens résistants, comme Eugène Claudius-Petit et Gaston Defferre, interrogeaient le ministre de l’Intérieur, Roger Frey1. Mais, comme le relève Marc Heurgon, « il faut bien constater que la manifestation la plus sanglante de toute l’histoire de France, le massacre de plus de 100 ouvriers, n’a pas entraîné une heure de grève ». Le PSU tente de rallier les autres organisations de gauche à l’idée d’une riposte commune à travers une manifestation de rue, mais faute d’y parvenir, décide de l’organiser seul, malgré les risques de provocation et les menaces de poursuites à peine voilées contre ses dirigeants.

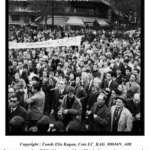

La manifestation du 1er novembre 1961

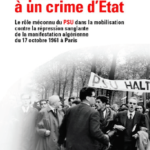

Ce fût le 1er novembre 1961, qui devint un marqueur dans l’histoire du PSU, et plus encore dans sa mythologie. Plus tard, le 18 novembre, puis le 19 décembre, des manifestations unitaires pour la paix en Algérie ont pu être organisées – avant celle du 8 février 1962 au métro Charonne. Les accords d’Évian, puis l’indépendance de l’Algérie ont fait passer au second plan ces évènements, parmi les plus tragiques de la décolonisation sur le territoire métropolitain. Il a fallu ensuite des années d’enquête, de combats pour l’ouverture des archives, de confrontation des témoignages et des faits pour que quelques historiens – Marcel et Paulette Péju puis surtout Jean-Luc Einaudi, contredit par Jean-Paul Brunet, mais conforté par les travaux de deux britanniques, Jim House et Neil MacMaster – s’efforcent de cerner la réalité d’un massacre que l’omerta avait transformé en crime d’État.

Il y eût aussi quelques rapports officiels, mais pendant une trentaine d’années et jusqu’à ce jour, l’historiographie s’est focalisée sur d’une part le bilan exact du nombre de morts et d’autre part l’existence de responsabilités ministérielles, par-delà celle de Maurice Papon – qui sera remise en lumière lors de son procès pour crimes contre l’humanité en 1997-1998. Du même coup, la question de la réponse politique a été oubliée et l’on en est resté à la formule de Jean-Paul Sartre sur « la gauche enlisée jusque-là dans une misérable prudence ». Il est significatif de constater que la plupart des ouvrages et des films consacrés au 17 octobre 1961 passent sous silence le rôle singulier du PSU dans la riposte à cette sanglante répression2.

C’est pour réparer cet oubli que l’Institut Édouard-Depreux et l’Institut Tribune socialiste ont voulu réaliser ce cahier, avec le souci d’expliquer aux jeunes générations comment et pourquoi est advenu le 17 octobre 1961.

Postface

1er Novembre 1961 : « le PSU fait donner la rue »

par Bernard Ravenel, président de l’Institut Tribune Socialiste.

Dans une réunion de la direction du PSU qui s’interrogeait alors sur la difficulté de peser efficacement sur la politique algérienne du pouvoir gaulliste, François Furet déclara alors : « Maintenant il faut faire donner la rue ».

Pour que cette nécessité politique puisse se concrétiser il aura fallu attendre le 1er novembre 1961- jour anniversaire du déclenchement de l’insurrection algérienne. Le paradoxe tragique qui marqua cette reconquête de la rue c’est que celle-ci avait d’abord été réalisée par les seuls Algériens le 17 octobre mais au prix d’un massacre insupportable.

Cette division de fait entre Algériens et Français qui se battaient pour la paix et pour le droit à l’autodétermination et à l’indépendance était intenable.

C’est dans cet étrange moment qui exprimait à la fois les hésitations de l’opinion et les réticences politiques de la gauche qu’avec le PSU je vais vivre intensément.

J’étais secrétaire de la section étudiante du PSU à la Résidence Universitaire d’Antony, haut lieu de mobilisation contre la guerre. Avant le 17 octobre j’avais été informé qu’à la demande du FLN des militants du PSU avaient été choisis pour être des observateurs-témoins sur le parcours prévu de la manifestation. Les militants de la région parisienne qui avaient pas été sollicités pour y participer se devaient d’être vigilants pour cette manifestation que nous savions pleine de dangers.

Au milieu de l’après-midi du 17 j’apprends par la radio qu’il y avait des incidents sérieux sur le parcours de la manifestation près de la Seine. Je décide alors d’aller en bas du Boulevard Saint Michel en direction de la Seine. Avant d’arriver sur le pont je rencontre mon copain-complice algérien Ahmed Degheb (FLN-UGEMA) qui était mon interlocuteur « secret » à la Résidence Universitaire. Quand il me voit débouler il écarte ses bras comme pour m’empêcher d’aller plus loin. « N’y vas pas c’est le massacre ». Je remonte alors le Boul’Mich hanté par ce « massacre » que je n’ai pu voir. Et je sais qu’on sera obligé de réagir fortement quand l’opinion, au moins celle de gauche, saura ce qui s’est passé…

Je ne devinai pas alors la formidable entreprise de désinformation qui allait avoir lieu dans les jours qui ont suivi. Une bataille qui a un nom : « censure », laquelle prend trois formes : une absence quasi totale d’informations par les principaux médias, une désinformation parfois grossière (Il y aurait deux morts parfois présentées comme accidentelles…) et puis et surtout la saisie de journaux qui ont voulu briser, pourtant prudemment, la censure, comme L’Humanité et Libération.

Mais cette bataille pour l’information nous l’avions en partie gagnée grâce à Claude Bourdet qui avait été mis au courant par des policiers anciens membres du Mouvement Combat dont Bourdet avait été un des principaux dirigeants.

De ce que je crois me souvenir, au moins a eu lieu une réunion des secrétaires de section de la région parisienne pour faire le point de la situation et surtout pour nous informer des contacts que le PSU a pris avec l’ensemble des syndicats et partis de gauche pour organiser une réaction commune. On apprend alors qu’aucune organisation ne semble avoir envie de bouger et qu’alors le PSU a décidé de prendre une initiative qui sera nécessairement clandestine étant donné le climat d’état de siège qui règne dans Paris rempli de forces de police.

Les difficultés d’une préparation clandestine

J’apprends donc qu’un rassemblement-manifestation dont le lieu est gardé secret a été décidé pour le 1er novembre jour anniversaire de l’insurrection algérienne, une véritable provocation qui réjouit les militants ! Nous sommes chargés de prévenir tous les militants et sympathisants et de les informer des modalités de la mobilisation qui se fera par des rendez-vous secondaires qui seront précisés par les secrétaires de section qui prendront les ultimes consignes à 14 h au local PSU du 62, Bd Garibaldi.

Une chance s’offre à moi : le samedi 31, la veille de notre initiative, un meeting est organisé à la Résidence Universitaire par le très actif groupe des Amis de Témoignage chrétien avec Hervé Bourges, rédacteur en chef de l’hebdo. Plus de 200 personnes écoutent l’orateur dénonçant avec force le massacre des Algériens par la police de Papon-Debré. Je profite de la situation et annonce que pour sa part le PSU a décidé seul d’une action le lendemain et je demande aux présents de prendre contact avec moi. 24 étudiants exactement se présentent à moi et je leur donne rendez-vous pour le lendemain pour fixer les ultimes modalités de la manifestation prévue.

Le lendemain, petite déception : nous ne sommes plus que 15, mais la mobilisation est évidemment maintenue : il y aura des groupes de 6 ou 5 (on disait « sizaine ») avec un responsable qui transmettra en temps voulu les infos concernant les étapes successives de la mobilisation. Chaque responsable aura des enveloppes fermées qu’il devra ouvrir à une heure fixée. Je me présente alors Bd Garibaldi où le camarade Janodet de Seine-Banlieue me délivre les enveloppes prévues. « Si la police est là on se replie » me dit-il. On verra bien…

Et nous voilà partis par petits groupes qui se retrouveront à 16h pile au métro Blanche où la dernière enveloppe est ouverte qui nous dit que nous devons impérativement se trouver place Clichy à 16h30. Nous y serons et trouverons une sorte de foule désœuvrée, certains faisant la queue devant un cinéma. Il m’est impossible de distinguer un manifestant potentiel d’un badaud… Enfermé dans le ghetto étudiant je connais très peu de militants. On se disperse et bientôt je me trouve proche d’un reporter d’Europe 1 qui dit dans son micro se trouver presque par hasard au milieu de la place Clichy avec des personnes qui disent qu’ils vont manifester contre le massacre des Algériens le 17 octobre… C’est Christian Bernadac, dont j’apprendrai plus tard qu’il était au PSU ! Bien joué !

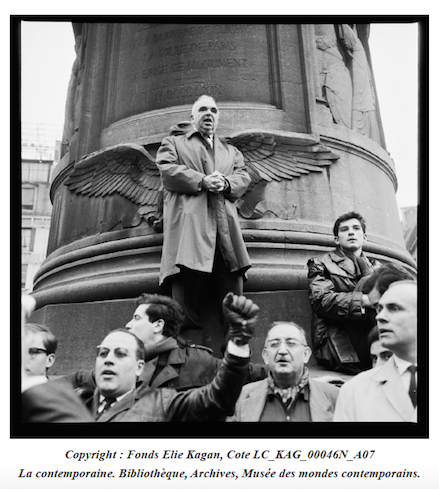

J’aperçois bientôt des militants hisser notre secrétaire national sur le socle d’une statue. Edouard Depreux annonce qu’on va manifester pour dénoncer le racisme contre les Algériens ; Il est prestement descendu et la manifestation se lance très vite car on craint malgré les précautions prises que la Police puisse arriver avant la fin de notre action… Je laisse partir le gros de la troupe, j’ai un peu peur de ne pas pouvoir courir assez vite avec une jambe abîmée par un accident récent. Je me mêle avec les derniers participants, et j’oublie ma peur au profit de la joie de m’exprimer dans Paris pour crier mon soutien au peuple algérien. On arrivera sans encombre à la hauteur du métro Blanche et on est prié de ne pas traîner. Mais on avait donné le coup d’envoi d’un mouvement de masse qui n’allait cesser de se mobiliser jusqu’à la fin de la guerre six mois après mais au prix d’un autre massacre, celui du métro Charonne.

Contre la gangrène, la riposte initiée par le PSU

par Bernard Ravenel, président de l’Institut Tribune socialiste. Extrait.

[… ]

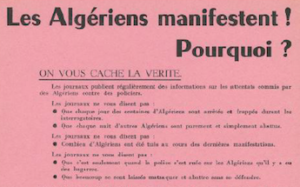

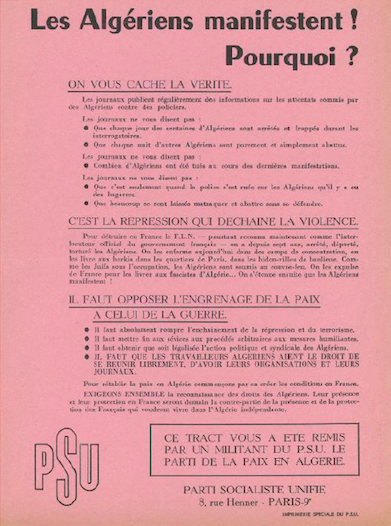

Le PSU, très vite informé de la réalité du 17 octobre grâce aux informations qu’obtient Bourdet, dénonce avec vigueur cette répression hors norme. Un tract, titré « Les Algériens manifestent ! Pourquoi ? » est tiré à 125 000 exemplaires. Le PSU contacte toutes les organisations politiques et syndicales pour organiser une riposte. Aucune réponse positive.

Il faut attendre le 30 octobre pour que sorte un communiqué commun des syndicats de la région parisienne.

Le PSU dans la rue organise la riposte

Faute de pouvoir entraîner d’autres organisations dans la rue, le PSU décide d’y descendre seul, le 1er novembre, jour anniversaire de l’insurrection algérienne. La Fédération de France du FLN décide de ne pas bouger. Dans un Paris en état de siège par peur des ripostes du FLN, un dispositif policier considérable (dix escadrons de CRS, vingt-cinq escadrons de gendarmerie mobile, 8.000 gardiens de la paix mis à disposition du préfet de police) attend la manifestation du PSU dont la préfecture est informée par le tract d’appel.

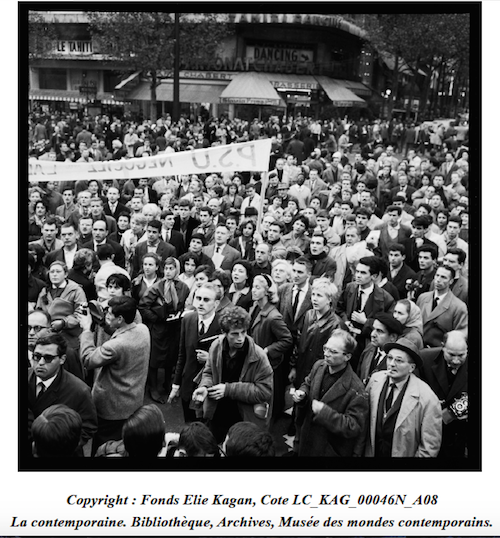

La manifestation est nécessairement clandestine et une préparation rigoureuse s’impose. Pour tromper la police, de fausses informations sur le lieu de rassemblement sont répandues. Celui-ci sera décidé par les deux responsables du service d’ordre du PSU, Alain Savary et Jean Arthuis, seulement vers 14 heures, place Clichy dans la queue d’un cinéma, et les militants convoqués dans des rendez-vous secondaires avertis du lieu final par un responsable. Pour bloquer l’arrivée probable de la police, les accès de la place Clichy sont tenus par le service d’ordre du PSU, aidé d’étudiants communistes. Après une courte intervention de Depreux juché sur le socle d’une statue, le cortège d’environ 3000 personnes s’élance vers le boulevard de Clichy. « Halte au racisme ! », tel est le mot d’ordre de l’unique banderole. La dispersion se fait place Blanche avant l’arrivée de la police. Pari gagné. Le PSU a tenu la rue un bon moment sans prendre trop de risques.

C’est la première manifestation de la gauche française depuis des mois et ce, malgré l’interdiction et les menaces de poursuites contre les organisateurs. La signification politique est claire : une première étape vers d’autres manifestations beaucoup plus larges. C’est effectivement ce qui va se passer.

Le 18 novembre, douze organisations de jeunesse appellent à manifester, avec le soutien du PSU dont on utilise la méthode de mobilisation : 10 000 à 12 000 jeunes, dont beaucoup d’étudiants communistes, arriveront à occuper les boulevards avant de se faire matraquer sévèrement, comme le note Simone de Beauvoir dans La Force des choses. Par la suite, le PCF décide d’engager ses propres forces, en donnant la priorité à la lutte contre l’OAS qui multiplie les attentats, en une sorte de putsch rampant comme le ressentent beaucoup de Français.

Le 6 décembre, à l’appel du PCF, du PSU et de la CGT, des démonstrations aux cris de « OAS assassins », « Paix en Algérie » ont lieu dans toute la France, sans que cela mette un terme aux exactions de l’OAS. Aux yeux du PSU, seul un appel intersyndical permettra de surmonter la division des forces de gauche et d’élargir le front antifasciste. Finalement, partis et mouvements se réunissent et décident d’un arrêt de travail et d’une grande manifestation le 19 décembre, qui sera une « journée anti-OAS ».

Malgré l’interdiction, la manifestation est un succès : entre 60 000 et 70 000 participants. Dès les premières minutes, les policiers, armés d’une longue matraque (le « bidule »), chargent brutalement le cortège, refoulant les manifestants vers le centre de Paris. On comptera une centaine de blessés, dont plusieurs conseillers municipaux socialistes – le PSU y compte son lot : Yvan Craipeau, Marcel Pennetier, Raymond Le Loch, le premier secrétaire national des Étudiants socialistes unifiés (ESU). Après s’être fait la main contre les Algériens, quelques unités de police formées à cet effet s’en prennent maintenant à toute la gauche française. C’est la première fois qu’interviennent les « sections spéciales » appelées aussi « compagnies de district »3. Le drame de Charonne s’annonce… Dans France-Observateur des 21 et 28 décembre, Claude Bourdet attaque Papon dont il demande la démission. Un long combat de plus de trente ans va alors commencer pour faire toute la lumière sur les massacres du 17 octobre.

Le 1er novembre du PSU

par Marc Heurgon.

Extrait de Histoire du PSU, publié en 1994 aux éditions La Découverte.

[…]

On peut craindre des incidents à Paris pour le septième anniversaire de l’insurrection et, afin de ne pas prendre le risque d’un nouveau massacre, le FLN a ordonné à ses militants de ne pas bouger. Tout est donc calme. Le matin, place Maubert, quelques dizaines de manifestants se retrouvent à l’appel notamment du comité Audin et du journal Témoignages et Documents, autour de Jean-Paul Sartre et de Laurent Schwartz, afin de témoigner. La police tolère un rassemblement de dix minutes en silence. Selon Simone de Beauvoir, lorsque le commissaire bon enfant ordonne de dégager, un « PSU bagarreur », Jean-René Chauvin, lui crie : « Tirez, mais tirez donc ! »

En cet après-midi férié de Toussaint, il y a beaucoup de monde dans les rues ; place Clichy, les queues s’allongent devant les cinémas. Il est un peu plus de 16 heures lorsque le cri « Paix en Algérie » retentit, aussitôt repris par des centaines de « promeneurs ». On court de tous côtés vers le centre de la place où l’on hisse Depreux sur le socle de la statue du maréchal Moncey. On ne comprend que quelques mots lorsqu’il appelle à la mobilisation contre « ce régime qui tolère la renaissance du racisme ». Déjà un cortège s’est formé qui s’engage sur le boulevard de Clichy, tandis qu’un service d’ordre efficace fait ranger les voitures et dégage la voie. En tête, au coude à coude, les membres du bureau national et des directions parisiennes, suivis par plusieurs centaines de militants – 1 000 à 1 500 au moins, certains iront jusqu’à 3 000. Sur les trottoirs, quelques journalistes discrètement prévenus et une foule nombreuse, étonnée, certainement pas hostile. Tout le long du parcours, des militants distribuent des milliers de tracts multicolores (200 000, dira L’Express), expliquant : « De Gaulle ne cesse d’hésiter et de tergiverser […]. Cette situation ne peut plus durer […]. Préparez-vous à manifester massivement dans les jours qui viennent ! »

Pas un policier sauf, là-haut, l’hélicoptère d’observation ; les forces répressives ne vont pas tarder à arriver, mais trop tard, car place Blanche la dispersion s’est opérée, les manifestants se sont dilués dans les rues avoisinantes et lorsqu’ils descendront des cars, les policiers ne pourront que se faire la main sur quelques badauds éberlués.

Une demi-heure plus tard, boulevard Poissonnière, nouvel attroupement autour de quelques militants ; sortant de la foule qui faisait queue devant le Rex, Depreux dépose quelques roses rouges sur le trottoir, là où, le 17 octobre, deux Algériens ont été abattus : « Le PSU à ceux qui sont morts pour leur liberté. » Une courte déclaration au micro d’Europe 1 convoquée à cet effet, et la dispersion se produit avant que la police bernée et furieuse ne redescende de la place Blanche.

Depreux expliquera comment le bureau avait fait courir le bruit que la manifestation se tiendrait sur les grands boulevards. « Tout le quartier était donc envahi par les cars de police, plusieurs heures avant l’heure fixée pour ce rendez-vous. » Cependant, après la dislocation place Blanche, le secrétaire national prenait place dans la voiture de Michel Rocard qui le conduisait boulevard Poissonnière, « croisant des policiers tellement pressés qu’ils employaient le sens interdit en klaxonnant sans répit ! » Grâce à ce chassé-croisé, « il n’y avait plus que quelques agents » lors de la seconde apparition de Depreux, devant le Rex.

Techniquement donc, il s’agit d’une opération fort bien montée, comme le reconnaît la presse : lieu de rassemblement décidé seule-ment vers 14 heures par Alain Savary et Jean Arthuys, fausses informations répandues pour tromper la police, pratique des rendez-vous secondaires (les militants y sont convoqués une heure avant, de bouche à oreille, le lieu de convergence, place Clichy, n’étant révélé qu’à 16 heures). Autant de trouvailles qui désormais seront reprises dans toutes les manifestations de ce genre. On parlera de la « tactique expérimentée par le PSU ».

Première manifestation de la gauche française depuis des mois — ce, malgré l’interdiction et les menaces de poursuites contre les organisateurs -, la mobilisation de Clichy apporte la preuve qu’il est possible de « tenir la rue » pendant un bon moment sans assumer de gros risques. La signification politique est claire : ébauche d’une réponse au massacre des travailleurs algériens et à la poursuite inutile de la guerre, ce n’est qu’une première étape vers des manifestations de plus grande ampleur. On comprend que le 1er novembre 1961 ait rapidement rejoint le 27 octobre 1960 dans la mythologie du PSU. Ceux des militants qui s’inquiétaient de l’avenir politique de leur parti en sont tout revigorés. Cela vaut bien le cocorico que lancera un mois après le comité politique.

Le PSU a fait au cours de ces dernières semaines la démonstration qu’il était à la fois le parti le plus combatif et le plus résolu à surmonter les obstacles qui s’opposent à une action coordonnée de toutes les forces antifascistes.

C’est lui qui a pris, le 1er novembre, l’initiative de ces manifestations de rue qui se sont depuis multipliées dans les départements. »

[…]

- En réalité, ces interpellations intervinrent au Sénat (NDLR).

- Les premières images qui ont été montrées en France de cette manifestation l’ont été dans le film de Yasmina Adi, Ici on noit les Algériens, sorti 50 ans plus tard, en 2011.

- Voir Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli, La Découverte, 1990, p. 104.