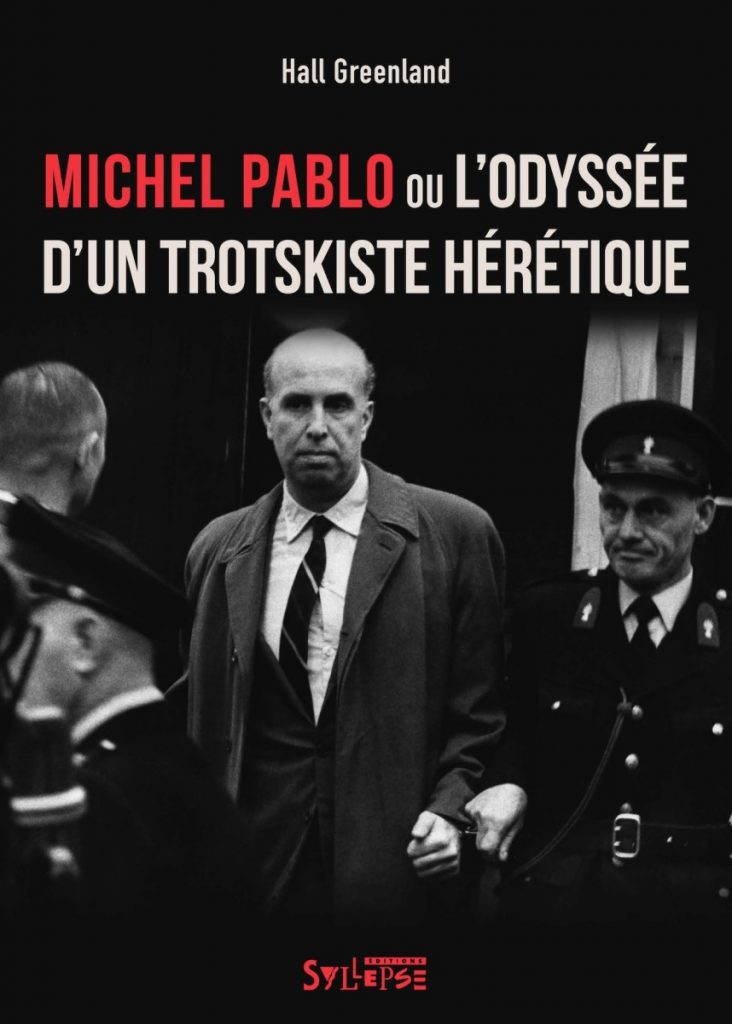

Les éditions Syllepse publient sous le titre Michel Pablo ou l’odyssée d’un trotskiste hérétique la traduction de The well-dressed revolutionnary par Hall Greenland, lui-même ancien militant trotskiste australien ne cachant pas son empathie pour le personnage. Michel Raptis (1911 – 1996), dit Pablo, fut l’un des plus influents leaders du mouvement trotskiste mondial, co-fondateur de la IVe Internationale en 1938 et membre de son secrétariat international jusqu’en 1965. Dans les années 1950 et 1960, une grande partie de son activité fut consacrée à un soutien actif et concret à la lutte armée anticoloniale algérienne. A l’indépendance de l’Algérie, Pablo fut un « pied-rouge », conseiller auprès d’Ahmed Ben Bella, jusqu’au coup d’Etat de Houari Boumédiène en 1965 qui l’obligea à fuir. Nous publions cet été 2025 en trois épisodes les bonnes feuilles des chapitres du livre de Hall Greenland relatifs à cet engagement. Un premier épisode revient ci-dessous sur le soutien inconditionnel au FLN et l’aide logistique à sa Fédération de France. Le deuxième épisode sera publié le 15 juillet et relate l’installation au Maroc par les trotskistes d’une usine d’armement clandestine destinée à l’ALN. Le dernier épisode, à paraitre le 1er août, raconte le combat perdu par Pablo et les rares marxistes algériens, comme Mohammed Harbi, pour tenter d’instaurer un socialisme autogestionnaire dans l’Algérie nouvelle.

1. « Vive la révolution algérienne » (extraits du chapitre 7)

Lorsque commence la lutte armée anticoloniale algérienne en novembre 1954, Pablo rallie la IVe Internationale et sa section française, le PCI, a une position de « soutien inconditionnel » au FLN. Cela distinguera jusqu’à la fin de la guerre d’indépendance son courant, parfois appelé péjorativement « pabliste », notamment du courant dit « lambertiste » qui soutint quant à lui le MNA de Messali Hadj.

« Nous avons rapidement fourni à des milliers de combattants algériens victimes d’une oppression et d’une persécution sans cesse croissantes, non seulement dans leur propre pays mais aussi en France, cartes d’identité, passeports et autres documents ; nous n’avons pas hésité à cacher ceux qui étaient traqués, à donner nos clés à ceux qui avaient besoin de se cacher pour échapper aux arrestations et la torture ; nous avons facilité leur passage vers d’autres pays d’Europe ; nous avons imprimé des milliers d’exemplaires de leur propagande illégale ; et nous avons protégé des recherches et perquisitions policières les importantes sommes d’argent collectées auprès des membres et sympathisants du FLN. […] Un soutien clandestin a ainsi été fourni durant des années, sous diverses formes à la lutte révolutionnaire algérienne. »

Michel Raptis

Un soutien « inconditionnel » au FLN

Lorsque les Algériens déclenchèrent leur guerre d’indépendance contre la France, le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint, Pablo allait avoir 43 ans. Dans la force de l’âge et en pleine possession de ses moyens intellectuels, il s’est lancé dans le soutien à la lutte émancipatrice algérienne avec son énergie et son engagement habituels, déterminé à ne pas laisser passer l’occasion de participer à une révolution. Au cours de la décennie suivante, son implication politique atteindra un niveau que n’égaleront pas ses engagements révolutionnaires ultérieurs. Robert Alexander, historien américain du trotskisme, laisse entendre avec ironie que la seule véritable révolution dont les trotskistes se soient approchés, a été la révolution algérienne, et cela grâce à Pablo. La révolution en Algérie était proche, juste de l’autre côté de la Méditerranée. […]

Il y avait à l’époque quelque 300 000 Algériens travaillant en France. Pablo se souvenait parfaitement de ces travailleurs algériens à Paris au début des années 1950. Il avait observé leurs rangs serrés, « compacts et combatifs, vêtus de chemises propres », lors des défilés ouvriers marquant l’anniversaire de la Commune de Paris, du 1er Mai et de la prise de la Bastille (Le 14 juillet 1953, sept travailleurs algériens avaient été abattus par la police). Il avait également pris contact avec Messali Hadj, le dirigeant historique du mouvement indépendantiste algérien alors assigné à résidence en France, qu’il considérait comme « le leader naturel de la révolution algérienne ». Parmi les Algériens, Messali était alors une figure quasi mythique. « Je me souviens de ses formidables meetings à la Mutualité à Paris, raconte Pablo, où, dans une atmosphère survoltée, les Algériens se levaient et, durant une heure, applaudissaient leur Messie, grand et droit, vêtu de la robe traditionnelle, avec sa barbe de patriarche – tel un véritable prophète armé ».

Sauf qu’au moment où les combats éclatent en Algérie, le prophète armé manque à l’appel. Ce fut une surprise pour Pablo – de même que pour le gouvernement français et ses divers services de renseignement – le soulèvement du 1er novembre n’avait, en aucune façon, été initié ou organisé par Messali. Au cours des deux années précédentes, le parti qu’il avait fondé et dirigé, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), s’était divisé entre ses partisans et la majorité du comité central qui souhaitait davantage de démocratie dans le mouvement. Devant la paralysie du MTLD, un petit groupe de militants, dont beaucoup avaient été actifs à la fin des années 1940 dans l’« organisation spéciale », la branche armée du MTLD, a décidé de passer à l’action. Ce petit groupe – que l’on a appelé les « neuf chefs historiques de la révolution » – revendiqua les embuscades et les escarmouches du 1er novembre au nom du Front de libération nationale (FLN), jusqu’alors inconnu. Dans le sillage de l’insurrection, Messali forma son propre mouvement armé rival, le Mouvement national algérien (MNA), qui sera voué à l’échec.

Dès le début de l’insurrection algérienne, Pablo rallia la 4e Internationale et sa section française, le Parti communiste international (PCI), au soutien des rebelles. Dès le mois de novembre, dans un rapport interne au PCI – « de manière quasi prophétique», selon les termes de Sylvain Pattieu –, Pablo affirmait qu’« un nouveau chapitre s’[était] ouvert dans la lutte pour l’émancipation » des pays du Maghreb et que cette émancipation « ne pouvait plus être arrêtée ». Il s’agissait bel et bien d’une lecture profonde et étayée de ce qui avait été une série d’attentats désordonnés dans lesquels des innocents avaient trouvé la mort. Le premier problème fut de prendre contact avec les inspirateurs inconnus de ce soulèvement. De son côté, le FLN souhaitait également prendre contact avec tous ceux qui pourraient le soutenir en France. Il n’avait aucune confiance dans les communistes et les socialistes français qui avaient à plusieurs reprises trahi les Algériens et leur lutte pour l’indépendance. Le PCF, ses ministres à Paris comme ses militants sur le terrain, avaient, par exemple, participé au massacre de milliers d’Algériens à l’occasion du soulèvement de mai 1945 dans l’Est de l’Algérie. Le bilan des socialistes était encore pire. Le FLN s’est d’abord adressé à Yvan Craipeau, un ancien trotskiste qui avait quitté l’Internationale en 1948 mais qui avait de nombreuses relations avec les milieux de la gauche indépendante. Le militant expérimenté qu’était Yvan Craipeau, pensait qu’il était peu probable que ses propres réseaux veuillent être étroitement associés au FLN ou qu’ils soient en mesure d’offrir une aide pratique. Il suggéra la 4e Internationale. Lors de la première réunion avec le FLN au cours de l’hiver 1954- 1955, Pablo représentait l’Internationale et Simonne Minguet le PCI. Elle était une des rares femmes parmi les trotskistes de l’époque. Elle avait été gagnée au trotskisme par Lucien Braslawski, son premier amour, alors qu’ils étaient étudiants à Paris au début des années 1940 (Il fut l’un des premiers résistants à être arrêté et assassiné par les nazis, en tant que révolutionnaire et juif). Plus tard, Henri et Clara Benoits, qui travaillaient chez Renault à Billancourt en banlieue parisienne et qui aidaient à l’organisation des travailleurs algériens de l’usine, firent se rencontrer Pablo et Mohammed Harbi, qui était alors l’organisateur du FLN et l’un des rares intellectuels marxistes parmi les rebelles. Harbi et Pablo allaient devenir amis à vie et collaborèrent fréquemment.

Le « parti mondial de la révolution socialiste » participait désormais pleinement à la révolution. Son soutien rhétorique et idéologique devait désormais se traduire par une aide concrète. Pour Pablo, il s’agissait d’une opportunité historique :

Si notre mouvement voulait réellement être en contact avec les masses de manière décisive, sortir de son isolement, cesser de se limiter à une propagande générale sur des idées et des positions « justes », il devait se lier à la révolution algérienne. Jamais, depuis la création de la 4e Internationale, des circonstances aussi favorables ne s’étaient présentées pour une inscription aussi décisive dans une grande révolution avec les nombreuses conséquences qu’elle aurait sur notre propre développement.

Pablo était déterminé à ce que l’« inscription décisive » ne se limite pas à la rhétorique. Les premières rencontres avec le FLN seront suivies d’une collaboration constante et étroite :

Nous – et moi particulièrement – avons entretenu des liens très étroits avec les dirigeants du FLN basés en Europe. Nous étions parfaitement conscients de la manière dont la révolution se développait, de leurs besoins, de leurs faiblesses et de leurs erreurs. Nous avons essayé, sans nous ingérer dans leurs affaires intérieures, de répondre autant que nous le pouvions à leurs besoins et d’offrir des perspectives plus saines à leurs cadres les plus politisés avec lesquels nous collaborions étroitement.

Pour Pablo, cette aide pratique inconditionnelle constituait « le meilleur moyen de dissiper peu à peu la méfiance justifiée et séculaire des colonisés à l’égard des métropolitains, même ceux utilisant un discours révolutionnaire. C’est pourquoi nous n’avons jamais contesté aucune de leurs demandes. Nous avions décidé une fois pour toutes que notre aide à la révolution algérienne serait ouverte, sans conditions, exemplaire ». D’autres réseaux feront plus tard un travail de soutien similaire, mais l’Internationale fut la première et la plus efficace.

En 1955, le FLN créa la fédération de France du FLN, connue sous le nom de 7e Wilaya – l’Algérie elle-même étant divisée en six wilayas ou théâtres d’opérations. Au début, les choses furent difficiles car Messali bénéficiait d’un large et fort soutien parmi les Algériens de France, où il vivait lui-même en exil. Le FLN était aussi inconnu des Algériens que de n’importe qui d’autre. Ses organisateurs devaient échapper à la police française et, en même temps, convaincre leurs compatriotes de renoncer à leur soutien traditionnel à Messali et au MNA.

L’aide logistique à la Fédération de France

Dans un premier temps, les représentants du FLN avaient besoin de propagande, de faux papiers et de planques. C’est ce que les trotskistes pouvaient fournir et fourniront. Pablo rassembla une petite équipe – probablement pas plus d’une quinzaine de militants – pour apporter l’essentiel de l’aide de l’Internationale aux Algériens. Cela commença par la dactylographie, l’impression et la diffusion de Résistance algérienne, le bulletin d’information du FLN, qui était bien entendu illégal. L’écrivain américain Sherry Mangan et Pierre Avot-Meyers en furent les hommes-clés. Pablo a laissé ce portrait de Mangan au travail :

Lorsque nous lui avons demandé de s’occuper des publications du FLN, il est parti s’installer dans un village de Normandie, passant une grande partie de ses journées avec les villageois qui ont vite adopté cet « étrange Américain ». La nuit, il tapait les articles du FLN, les dupliquait et les rassemblait dans un bulletin qu’il emportait dans sa valise à des rendez-vous clandestins à Paris, dans des gares ou ailleurs, pour livrer sa dangereuse cargaison.

C’est Pierre Avot-Meyers, rejoint plus tard par Louis Fontaine après son retour d’Algérie où il avait fait partie des rappelés par l’armée française, qui sécurisait les différents lieux d’impression et qui déplaçait à intervalles réguliers les machines – l’imprimerie ambulante devait se déplacer souvent pour garder une longueur d’avance sur la police. Ils étaient également responsables des fausses cartes d’identité. Jacques Grinblat, Simonne Minguet, Michel Fiant, Michel Ravelli et Roger Foirier furent de ceux qui veillaient à ce que les journaux et les documents soient livrés aux cafés favorables au FLN et aux autres lieux sûrs. (Les Algériens ne pouvant pas conduire de camionnettes à Paris, ou ailleurs, sans attirer l’attention de la police.) Gilbert Marquis et les autres fournissaient emplois, logements et planques en fonction des besoins. Pablo et Elly firent partie de ceux qui hébergèrent des fugitifs. Lorsqu’un militant du FLN traqué devait être transféré en Belgique, en Allemagne de l’Ouest ou en Suisse, les trotskistes fournissaient une voiture et un chauffeur.

Quand des documents, comme des passeports, devaient être introduits clandestinement en France ou en sortir, le FLN pouvait compter sur Jakob Moneta, un trotskiste qui, travaillant à l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest à Paris, pouvait utiliser les valises diplomatiques. Bien des années plus tard, Jakob Moneta se souviendra avoir caché dans son appartement parisien des dirigeants du FLN pourchassés par la police et leur avoir permis de franchir clandestinement la frontière dans une relative sécurité à bord de véhicules portant des plaques d’immatriculation diplomatiques. Il évoque également son activité de porteur de valises :

Une fois, j’ai pris un billet de première classe pour Rome avec mon passeport diplomatique. J’avais avec moi deux lourdes valises pleines d’argent et j’ai demandé au chef de train de me réveiller dès que nous arriverions en Suisse, car ma femme m’y attendait pour aller à Rome. Si elle n’était pas arrivée, je devais alors descendre pour repartir le lendemain matin. Je suis donc descendu au milieu de la nuit avec mes lourdes valises et j’ai pris la route de Genève le lendemain matin. Là, Michel Raptis m’avait loué une chambre dans un hôtel chic, où il a récupéré les valises pour les emmener à la banque où, en sa présence, un employé ganté de blanc a compté les nombreux billets donnés par les travailleurs algériens et les a déposés sur un compte du FLN sans poser une seule question – avec l’habituelle discrétion helvétique.

Une autre fois, il s’est rendu avec Pablo dans une banque de Francfort pour retirer une importante somme en marks d’un compte du FLN. Ce soutien fut essentiel pour la victoire du FLN en France où celui-ci se battait sur deux fronts : contre la police et les services de sécurité français ainsi que contre les messalistes. La répression policière était féroce et massive. Au plus fort de la guerre, 30 000 prisonniers politiques algériens seront détenus dans les prisons françaises et des centaines d’Algériens (et de policiers français) mourront dans les affrontements entre les deux camps. Plus nombreuses encore seront les victimes de la guerre intestine entre le FLN et les partisans de Messali.

Le FLN est sans conteste sorti vainqueur de cette guerre dans la diaspora algérienne. Cette victoire s’est accompagnée d’un soutien matériel absolument capital. Les millions de francs d’impôt que les travailleurs algériens versaient désormais au FLN passaient subrepticement en Suisse dans des valises bourrées de billets transportées par des militants français pour être remises aux représentants du FLN. En 1959, l’argent livré par les célèbres porteurs de valises finançait environ 80 % des dépenses diplomatiques et militaires du FLN.

La guerre fratricide MNA/FLN

Il y a un côté sombre à cette victoire du FLN sur le MNA messaliste et la police française. Elle a été remportée autant par les armes que par la parole. Dans cette guerre fratricide – les estimations du nombre de victimes s’élèvent à 4 000 morts –, il a été avancé que le FLN s’était concentré sur l’assassinat des dirigeants du MNA, tandis que le MNA avait privilégié les cafés et les lieux de rencontre du FLN pour y commettre des meurtres moins ciblés. Cette période sanglante de l’histoire du FLN – il y eut également des assassinats et des massacres en Algérie même – a mis en évidence le côté mafieux de cette organisation et n’a pas contribué à gagner les Français à la cause algérienne. Ben Bella et les dirigeants du FLN, alors en prison, s’étaient opposés à cette stratégie fratricide :

Lorsque Ben Bella a été informé de l’assassinat d’un des militants syndicaux les plus aguerris du MNA, Ahmed Bekhat, il a déclaré avec force : « C’est stupide ! Il n’y a pas deux militants comme Bekhat au FLN ».

Mohammed Harbi, qui était en 1957 membre du comité central de la fédération de France du FLN, reconnaissait qu’une telle effusion de sang aliénait « ces Français, alors très minoritaires, qui prenaient le risque de soutenir notre lutte, mais ne comprenaient pas cette lutte fratricide entre Messali et le FLN ». Au comité central de la fédération, Harbi avait appelé à l’arrêt des assassinats du FLN. Le vote avait donné trois voix pour et trois contre mais le débat fut tranché par la voix du délégué du FLN extérieur : le sang allait continuer à couler. Pablo déplorera de tels actes. Son malaise face à la violence sera mis à l’épreuve à de nombreuses reprises, comme nous le verrons, mais il s’est contenté de suggérer aux dirigeants algériens ce qu’il appelait des « perspectives plus saines ». En tout état de cause, cela n’a pas entamé son soutien inconditionnel, ni celui de l’Internationale. Pour lui, une morale supérieure était à l’œuvre: la priorité donnée aux coloniaux sur les métropolitains. Il ne pensait d’ailleurs pas qu’il y ait d’alternative à la lutte armée pour que l’Algérie accède à l’indépendance et ouvre des perspectives d’émancipation sociale. Avec le temps, il prendra conscience que ce type de lutte comporte un risque inévitable de dérive dictatoriale. Les hommes – et il est universellement vrai que ce sont les hommes qui dirigent – qui ont risqué leur vie dans la révolution sont ensuite peu disposés à partager le pouvoir avec ceux qui ne l’ont pas fait.

Le « tournant pratique », comme Pablo appelait les nouvelles priorités de l’Internationale, « ne s’est pas produit sans résistance interne ». Il fallait surmonter la force de l’« inaction pratique » qui était « l’héritage des nombreuses années de notre manière habituelle d’agir, de notre isolement, de la composition sociale de notre organisation, de nos habitudes et de la culture de nos militants et sympathisants ». Ce soutien inégal et les tensions qu’il a contribué à créer ou à alimenter dans les rangs de l’Internationale ont été illustrés par l’incident de la boîte postale.

En avril 1956, adressé à la boîte postale du PCI dans le centre de Paris, un colis contenant de la propagande illégale du FLN s’était ouvert pendant le transport. La douane alerta la Direction de la surveillance du territoire (DST), qui arrêta rapidement les trois membres du PCI qui louaient la boîte postale : Simonne Minguet, Raymond Bouvet et Jeanine Weil. Il y avait un problème car Jeanine Weil n’était plus membre du PCI. Les membres du bureau politique du PCI, parmi lesquels les plus fervents partisans de Pablo, comme Michel Fiant, occupaient une place importante, estimèrent que Pierre Frank, en tant que dirigeant du PCI, devait assumer la responsabilité politique de la solidarité avec le FLN et se livrer pour innocenter Jeanine Weil. Pierre Frank était réticent à le faire – selon l’historien Sylvain Pattieu, il ne voulait pas aller en prison, ni risquer que le PCI ne soit déclaré illégal. Le point de vue de Michel Fiant l’emporta et le PCI annonça publiquement que Pierre Frank allait se rendre devant le juge d’instruction pour assumer l’entière responsabilité de l’utilisation de la boîte aux lettres. Pierre Frank fut arrêté le 12 avril et Jeanine Weil libérée. Le PCI organisa immédiatement une campagne de solidarité avec le soutien de Jean-Paul Sartre, Laurent Schwartz, Edgar Morin, Claude Bourdet et d’autres personnalités. Le 9 mai, les trois militants du PCI furent libérés sans inculpation.

Divergences trotskistes

Selon Sylvain Pattieu, l’incident mit en évidence les divergences entre les « plus prudents » et les plus enthousiastes des partisans de la solidarité avec le FLN. À ce propos, Mohammed Harbi se souvient, par exemple, que l’attitude d’Ernest Mandel était « sévère ». Les trotskistes ont la réputation, pas totalement infondée, d’être critiques, puristes, ce qui les inciterait à faire preuve d’une certaine réserve face au monde chaotique dans lequel nous vivons. Il y avait également de nombreux militants européens qui pensaient que leur continent était inévitablement le centre permanent de la révolution mondiale. Comme l’a rappelé Pablo en termes plus réfléchis, « malgré notre soutien théorique aux révolutions qui défaisaient les grands empires du passé, nous continuions à être avant tout des “eurocentristes”». Une illustration de l’engagement de Pablo à cette époque peut être trouvée dans la vive critique qu’il fait en 1955 des Aventures de la dialectique de Maurice Merleau-Ponty où cet ancien camarade de Sartre et de Beauvoir répudiait à la fois l’existentialisme et le marxisme et critiquait le trotskisme en raison de son exigence obsessionnelle d’activisme. Les professeurs comme Merleau-Ponty, écrivait Pablo, ont, « de par leur travail et leurs loisirs, beaucoup de temps pour philosopher, ils peuvent être spectateurs de la révolution ou y être franchement hostiles, cela dépend». Les travailleurs vivant dans la partie capitaliste de l’Europe ont une vie plus dure, mais ils profitent « d’un climat économique quelque peu euphorique ». Ce facteur, combiné à la politique de détente de la bureaucratie soviétique et de ses partis communistes, a conduit à « un climat de lutte des classes adoucie dans les pays métropolitains qui redonne à la bourgeoisie une confiance et un optimisme relatifs ». En revanche, écrivait-il encore :

Les Algériens et les Marocains […] déracinés par l’impérialisme de leurs terres, de leur milieu de travail et de loisirs, jetés dans les bidonvilles d’Alger et de Casablanca, s’adonnent follement jour et nuit, sans relâche […] au jeu de la révolution permanente. [Leur révolution] n’est pas l’œuvre des « politiques professionnels » marxistes. [Elle] tient au fait que des hommes qui, soumis aux conditions du capitalisme et de l’impérialisme inévitablement vont réfléchir, vont agir.

Cette motivation révolutionnaire organique était très différente de la situation de la classe ouvrière européenne qui jouissait de « l’euphorie du boom capitaliste ». Les masses européennes, écrivait Pablo en 1958, « ont trouvé un substitut à la lutte des classes dans les gains provenant des heures supplémentaires ou des arrangements individuels. La régression du niveau de politisation de la classe ouvrière européenne se révèle surtout dans cette attitude passive, voire passivement hostile, à l’égard de la révolution coloniale ». Ces propos ont souvent valu à Pablo d’être qualifié de « tiers-mondiste », à savoir qu’il substituait les peuples des pays sous-développés au prolétariat des pays capitalistes avancés comme principal moteur de la révolution. Ce à quoi il répondait qu’il ne faisait que reconnaître les réalités de la situation mondiale de l’époque. Simultanément, il s’attendait à ce que la révolution coloniale radicalise une partie de la jeunesse en Europe. Et c’est ce qui s’est produit.

La difficulté à mobiliser la classe ouvrière en Europe

Contrairement à ce qu’ont prétendu certains opposants, Pablo et l’Internationale ne négligèrent pas pour autant l’agitation antiguerre plus large. C’est ce que rappelle Pablo :

J’ai fait de nombreux voyages en Angleterre et au Danemark où j’ai essayé de mettre en place des comités d’aide concrète. Des comités pour l’Algérie libre, des comités pour les réfugiés algériens, des comités pour les 30 000 prisonniers algériens en France. Grâce à des députés travaillistes de gauche, nous avons eu quelques succès en Angleterre, de même qu’au Danemark grâce à des anciens de la brigade scandinave qui avaient combattu en Espagne contre les fascistes dans les années 1930.

Rassembler des soutiens en France même s’est avéré plus difficile. Pour diverses raisons – peut-être à cause de la sévère censure des médias, de l’attitude des partis ouvriers traditionnels ou encore du nouveau niveau de consommation désormais accessible aux travailleurs ordinaires –, l’opinion publique française fut beaucoup moins perturbée par la guerre d’Algérie que les Américains ne le seront par celle du Vietnam.

Toutefois, dès le début, des voix se sont élevées contre la guerre. À l’automne 1955 et au printemps 1956, le gouvernement français mobilisa des dizaines de milliers de jeunes Français qui avaient reçu une formation militaire dans le cadre du service militaire obligatoire qu’ils avaient effectué deux ou trois ans auparavant. La plupart d’entre eux étant entrés dans la vie active et s’étant mariés, beaucoup d’entre eux n’étaient guère enthousiastes à l’idée d’abandonner tout cela pour partir en Algérie. Il y eut ainsi des manifestations dans les gares, des refus de monter à bord des trains, des arrêts de convois par déclenchement du signal d’alarme, des manifestations dans les ports et d’autres actes de sabotage. Ces actes de résistance et d’insubordination des rappelés étaient souvent soutenus localement par les travailleurs et leurs syndicats et, bien entendu, par les trotskistes dispersés. En revanche, les dirigeants du PCF et de la SFIO firent leur possible pour limiter et briser ces actes de résistance et de solidarité. Ces « briseurs de grève », ainsi que l’intervention musclée de la police et de l’armée, permirent de maîtriser la situation.

Si Pablo se résignait au peu de solidarité de la part d’une classe ouvrière « dépolitisée », il espérait néanmoins qu’une certaine solidarité active avec le FLN émerge en Europe, en particulier parmi les étudiants et les jeunes travailleurs. « Les aspirations, au moins dans une partie de la jeunesse, tendent à soutenir la révolution coloniale et nous devons être l’organisateur de cette tendance », écrivait-il dans un bulletin interne en 1958. Le PCI a effectivement agi en conséquence. Alain Krivine, encadré par Michel Fiant, entreprit d’organiser au sein de l’Union des étudiants communistes le soutien à la lutte des Algériens. En 1960, lorsque les partisans fascistes de l’Algérie française sont apparus au Quartier latin pour y vendre leurs journaux et soutenir la répression en Algérie, Krivine prit la tête de l’organisation de groupes d’étudiants de la Sorbonne qui réussirent à les en chasser.

[…]

La révolution coloniale battait alors son plein dans l’ensemble des pays arabes, de l’Atlantique à l’océan Indien. Le Maroc et la Tunisie venaient d’obtenir leur indépendance. L’Égyptien Nasser était l’un des dirigeants reconnus du bloc des pays non alignés nouvellement indépendants. En 1956, la crise du canal de Suez déboucha sur la confirmation de sa nationalisation, malgré l’intervention militaire conjointe de la Grande-Bretagne, de la France et d’Israël. La monarchie pro-occidentale venait d’être renversée par des officiers de gauche en Irak et les baasistes avaient pris le pouvoir en Syrie. Au Yémen, la rébellion était menée par des marxistes. Et si l’Iran était dirigée par le Shah, il existait de fortes oppositions, à la fois de gauche et islamiste. Selon Pablo, les dirigeants militaires ou « petits bourgeois » des pays nouvellement indépendants du Moyen-Orient agissaient, soit en alliance avec la bourgeoisie industrielle ou nationale naissante, soit à sa place. Mais il pensait qu’ils ne parviendraient ni à une indépendance réelle, ni à une modernisation durable (ou, en termes marxistes, la révolution démocratique bourgeoise – principalement la réforme agraire, l’industrialisation et l’émancipation des femmes).

Cela dépendrait de l’émergence d’un parti révolutionnaire de masse basé sur la classe ouvrière urbaine et les masses paysannes.

Le cas de l’Algérie était différent, ou présentait davantage d’espoir, bien que Pablo n’ait pas exclu qu’elle puisse suivre la même voie que celle des pays tels que l’Égypte ou la Tunisie. En Algérie, en l’absence d’une bourgeoisie indigène de quelque poids que ce soit, du fait de la domination de tous les secteurs de l’économie par les colons européens, le mouvement de libération nationale était dirigé par des éléments que Pablo qualifiait de « plébéiens » et de « petits-bourgeois ». Cette direction plébéienne n’avait pas de programme émancipateur susceptible de renforcer son audience dans la paysannerie et parmi les indigènes pauvres des villes. Il existait cependant un certain espoir de voir l’adoption par une aile du FLN d’un programme plus démocratique et socialement libérateur, ainsi que l’émergence d’un courant marxiste révolutionnaire. De tels développements étaient rendus possibles, d’une part, grâce aux intellectuels algériens qui avaient déjà embrassé le marxisme révolutionnaire ou qui s’en rapprochaient, et, d’autre part, grâce aux travailleurs algériens immigrés en France. Cette anticipation était juste, mais elle surestimait la dynamique éventuelle et, ironiquement, à la lumière des événements futurs, elle oubliait complètement les travailleurs agricoles d’Algérie qui allaient développer l’expérience socialiste la plus prometteuse de la révolution coloniale. Pablo avait néanmoins une difficulté : s’il y avait des trotskistes dans la plupart des pays d’Amérique, d’Asie et d’Europe, en dehors d’une poignée de colons en Afrique du Sud et en Palestine, il n’y en avait aucun dans ce qu’il considérait désormais comme le principal front de la révolution coloniale – le Moyen-Orient et l’Afrique. Il n’y en avait aucun en Algérie et la gauche au sein du FLN était au mieux marginale.

Quoi qu’il en soit, ce que la poignée de trotskistes et leurs amis algériens ont accompli au cours de ces années fut capital et extraordinaire. Au cours des années suivantes, l’aide et la collaboration de l’Internationale allaient passer à la vitesse supérieure, avec Pablo aux commandes. Les faiblesses militantes de l’Internationale et de la gauche du FLN constitueraient un handicap majeur qui sera finalement fatal. Entre-temps, elles allaient vivre leurs plus belles heures.

A suivre : 2. L’usine d’armement pour le FLN au Maroc

Références bibliographiques

• Michalis N. Raptis, Η πολιτική μου αυτοβιογραφία, 2005.

• Sylvain Pattieu, Les camarades des frères : trotskistes et libertaires dans la guerre d’Algérie, Paris, Syllepse, 2002.

• Simonne Minguet, Mes années Caudron, Paris, Syllepse,

• Clara et Henri Benoits, L’Algérie au cœur : révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt,

Paris, Syllepse, 2014.

• Martin Evans, The Memory of Resistance : French Opposition to the Algerian War, Oxford, Berg

Publishers, 1997.

• Ali Haroun, La 7e wilaya : la guerre du FLN en France (1954-1962), Paris, Le Seuil, 2012, chap.

« Le nerf de la guerre ».

• Jean-Paul Salles, « Les trotskistes et la guerre d’Algérie », Dissidences, n° 3, printemps 2012.

• Mohammed Harbi, « Entretien avec Adam Shatzé », Historical Reflections, été 2002, vol. 28, n° 2,

p. 301-309.

• Michel Pablo, « Néo-réformisme, stalinisme et marxisme », Quatrième Internationale, vol. 13,

n° 7-10, octobre 1955.

• Michel Pablo, The Arab Revolution, Amsterdam, Fourth International Publications, 1959.