Il y a 50 ans, la fin de la guerre américaine au Viêt Nam, par Alain Ruscio

L’année 2025 marque le cinquantenaire de la défaite des Etats-Unis dans la longue guerre qu’ils ont menée au Viêt Nam et celui de la réunification de ce pays à la

L’année 2025 marque le cinquantenaire de la défaite des Etats-Unis dans la longue guerre qu’ils ont menée au Viêt Nam et celui de la réunification de ce pays à la

Alain Ruscio relate la guerre du Viêt Nam, qui a suivi la guerre française d’Indochine et été perdue en 1975 par les Etats-Unis grâce à la lutte du peuple vietnamien. Une rencontre-débat aura lieu à Paris le 26 avril.

Pierre Daum compare la qualification des harkis par le pouvoir algérien et celle par le pouvoir vietnamien des travailleurs recrutés par les autorités françaises et des Vietnamiens qui ont fui leur pays en 1956.

Les firmes ayant produit l’Agent Orange, arme chimique utilisée par les Etats-Unis au Vietnam, vont-elles répondre de leurs actes ? Un jugement en appel est attendu pour le 22 août 2024.

L’historienne Nelcya Delanoë avait fait, dans Poussières d’Empire (2002), l’histoire des soldats marocains qui désertèrent l’armée coloniale en Indochine pour rallier le Viet-minh. Dans Casablanca-Hanoi, avec l’anthropologue Caroline Grillot, elle livre le fruit de leurs douze années d’enquête autour de Dung, fille de l’un de ces Marocains rapatriés en 1972 et d’une Vietnamienne, restée au pays. L’ouvrage, inclassable, ouvre ainsi « une porte dérobée » sur l’histoire coloniale et postcoloniale de la France, du Viêt Nam et du Maroc à travers celle de quelques-uns de leurs héritiers. Ci-dessous une recension de ce livre par Alain Ruscio, sa préface par François Guillemot, ainsi qu’un court métrage marocain, Oulad l’Vietnam, consacré aux familles maroco-vietnamiennes rapatriées et à leurs descendants au Maroc.

Dans le cadre des activités du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH), ce mercredi 17 mai, Nelcya Delanoë et Caroline Grillot vous attendent au Lieu-Dit (6,

Le 7 mai 1954, il y a eu soixante ans hier, le camp de Diên Biên Phu capitulait devant l’armée de libération vietnamienne. Souvent considérée comme le début de la fin de l’Empire colonial français, cette défaite de la France n’était pas la première victoire d’un pays colonisé. En effet, lors de la bataille de Vertières, en novembre 1803, les troupes françaises que Bonaparte avait envoyées pour rétablir l’esclavage à Saint-Domingue furent écrasées. Le premier État noir des temps modernes est né le 1er janvier 1804 sous le nom de Haïti. Mais sait-on que, pour obtenir la reconnaissance de son indépendance, Haïti a dû payer une rançon considérable – en vue de l’indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves.

Il faudra attendre encore plus de quarante ans pour que l’esclavage soit définitivement aboli en France, un événement qui est officiellement commémoré le 10 mai, en particulier à Villers-Cotterêts 1.

Le 7 mai 1954, à Dien Bien Phu, un camp retranché du nord du Vietnam, aux confins de la Chine et du Laos, une force française de plusieurs milliers d’hommes capitule face à l’armée populaire vietnamienne du général Giap qui en faisait le siège depuis plusieurs mois.

La défaite de Dien Bien Phu est une étape importante de la fin de l’Empire colonial français. L’historien Alain Ruscio la replace dans son contexte.

Il a défait la France et tenu tête aux Etats-Unis d’Amérique. Le général Vo Nguyên Giap est mort vendredi 4 octobre à l’âge de 102 ans : la prise du camp retranché français de Diên Biên Phu en mai 1954 et la chute de Saïgon en avril 1975 demeurent les faits d’armes de ce héros de l’indépendance vietnamienne.

L’historien Alain Ruscio lui rend hommage.

A la fin du XIXe siècle, la République lançait ses armées à la conquête d’un empire colonial qui puisse satisfaire les besoins de certains intérêts économiques. Tous les moyens ont été bons pour conquérir de nouveaux territoires tant en Afrique qu’en Asie, y compris les crimes les plus abominables. À défaut de pouvoir contester ces horreurs, certains prétendent aujourd’hui que tout le monde à l’époque acceptait qu’il en soit ainsi.

Pour l’historien Gilles Manceron, auteur de 1885 : Le tournant de la République, une telle affirmation témoigne d’« un aveuglement historique »2, car il s’est toujours trouvé des hommes et des femmes pour s’élever contre les massacres de populations au nom de la civilisation. Emile Pouget, fondateur en 1889 de l’hebdomadaire Le Père Peinard, est de ceux-là.

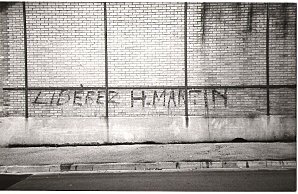

On peut encore lire ou deviner des inscriptions « Libérez Henri Martin ! » sur de vieux murs. A-t-on oublié que cet Henri Martin a fait les grands titres de la presse il y a 60 ans ? Le 14 mars 1950, ce marin était arrêté à Toulon par la Gendarmerie militaire. Son crime ? Avoir dénoncé la guerre, celle menée par la France en Indochine.

Quelques jours plus tôt, en février 1950, une autre militante, Raymonde Dien, avait été arrêtée, pour s’être couchée à Saint-Pierre-des-Corps devant un train chargé de matériel militaire à destination de l’Indochine.

Alors que notre participation à la guerre d’Afghanistan se poursuit au loin, Alain Ruscio, historien spécialiste de la colonisation française et notamment de l’histoire de l’Indochine coloniale, rappelle la forte opposition qui s’est manifestée en France contre la guerre d’Indochine3.