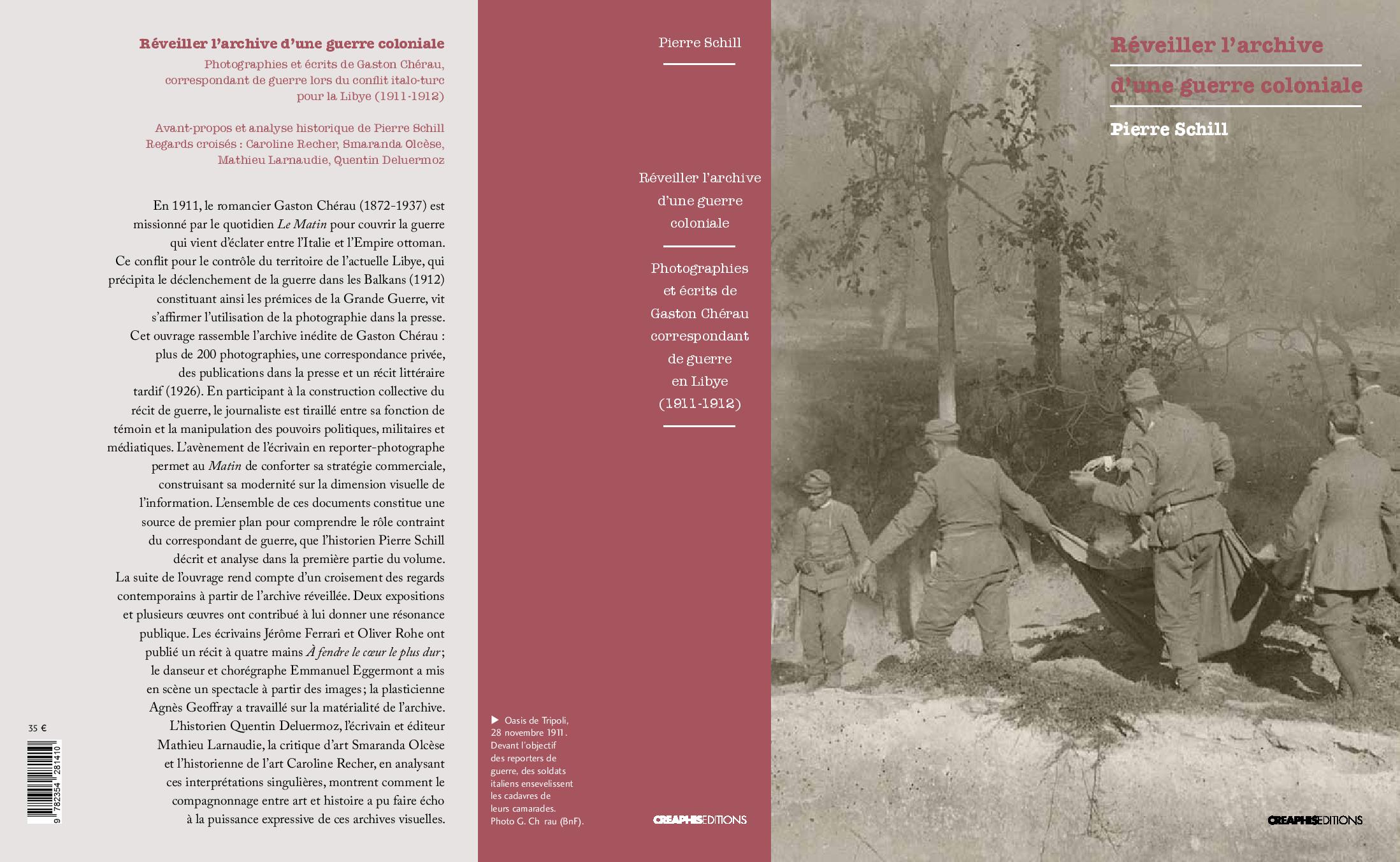

Réveiller l’archive d’une guerre coloniale.

Photographies et écrits de Gaston Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-1912 )

Présentation de l’éditeur :

Romancier en vue de la Belle Époque et photographe amateur, Gaston Chérau (1872-1937) devient correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-1912). Ses 200 photographies, ses articles dans le journal Le Matin, sa correspondance privée et un texte réminiscent publié en 1926 dévoilent comment ce néophyte affronte une guerre en contexte colonial, un « ailleurs » qui le met face à la mort et à l’étranger.

En nous plongeant dans le travail et le quotidien d’un reporter aux débuts du photojournalisme, cette documentation inédite et sa mise en perspective historique révèlent comment ce témoin est tiraillé entre sa mission de rendre compte des événements et sa manipulation par les belligérants et les journaux. Elle permet dès lors de montrer comment cette expérience condense de multiples enjeux — principalement économiques, politiques et éthiques — liés à la fabrique de l’actualité. C’est seulement en restituant la part qui revient à chacun des protagonistes dans la construction du récit journalistique que l’on peut mesurer la manière dont le correspondant de guerre, témoin singulier généralement peu questionné dans l’historiographie de la guerre, engage sa responsabilité.

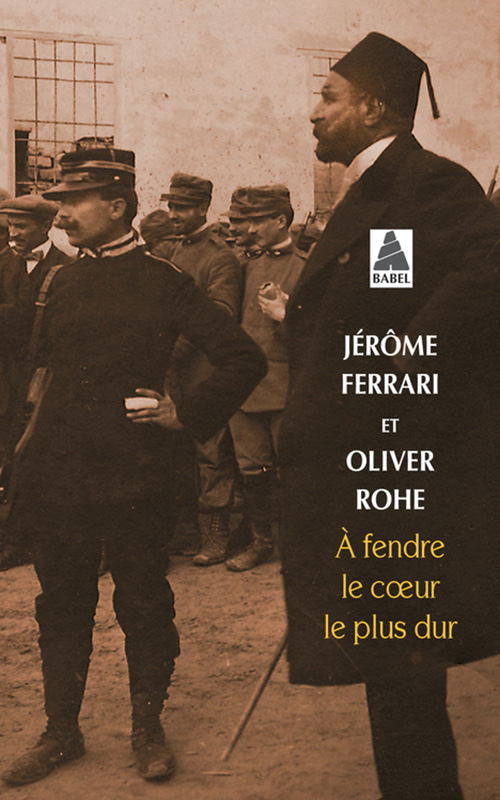

La seconde partie de l’ouvrage propose une analyse réflexive du projet « À fendre le cœur le plus dur » qui a donné lieu au partage de cette source historique avec des artistes et à la production d’une exposition. Les artistes sont les écrivains, Jérôme Ferrari (prix Goncourt 2012) et Oliver Rohe, la plasticienne, Agnès Geoffray, et le danseur-chorégraphe, Emmanuel Eggermont. L’exposition a fait entrer en résonance l’archive avec ces créations et les œuvres d’autres artistes contemporains ayant abordé dans différents contextes guerriers la question du témoignage et de la violence de guerre.

Pierre Schill, Réveiller l’archive d’une guerre coloniale. Photographies et écrits de Gaston Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-1912), Créaphis, 2018.

Avec des contributions de Caroline Recher, Smaranda Olcèse, Mathieu Larnaudie et Quentin Deluermoz.

Relié, cartonné, 165 x 225 mm, 480 p., 230 photographies, plusieurs papiers de création, 35 euros.

Table des matières :

Avant-propos : Au risque de l’archive (Pierre Schill)

Introduction : Un écrivain correspondant de guerre (Pierre Schill)

L’archive Gaston Chérau (présentée par Pierre Schill) :

. Photographies

. Articles et photos publiés dans la presse

. Correspondance

. Une réminiscence littéraire : « Sur le trésor des caravanes », 1926

Analyse historique : À l’épreuve de la guerre (Pierre Schill)

Regards croisés sur une archive : À fendre le cœur le plus dur

. Le projet À fendre le cœur le plus dur : une « histoire sensible » polyphonique (Caroline Recher)

. Fragments d’un journal de la création Strange Fruit d’Emmanuel Eggermont (Smaranda Olcèse)

. Des images et des armes, sur À fendre le cœur le plus dur de Jérôme Ferrari et Oliver Rohe (Mathieu Larnaudie)

. Les temps de la photographie, les temps du regard (Caroline Recher)

. Les voix de l’historien (Quentin Deluermoz)

Sources et bibliographie

Index

Abréviations

Crédits

L’invention des bombardements aériens

C’est lors de la guerre de l’Italie contre la Turquie, en Tripolitaine, en novembre 1911 que l’aviation italienne a été la première aviation militaire à utiliser le bombardement — artisanal, certes, eu égard à ce qui suivra.

Le 22 octobre 1911, le capitaine Carlo Piazza effectua le premier vol militaire — une reconnaissance — au-dessus des lignes turques. Puis, le 1er novembre, sur le même front, le capitaine Giulio Guidotti procéda aux premiers largages attestés de bombes (André Corvisier, Dictionnaire d’art et d’histoire militaires, Article « Aviation militaire », Paris, PUF, 1988). Ce fut l’occasion d’écrits enflamés de Gabriele d’Annunzio (Chanson de la geste d’outre-mer, 1912). Le quotidien L’Intransigeant ouvrit ses colonnes, avec une totale complaisance, du 25 au 31 décembre 1911, à Filippo Tommaso Marinetti, qui y raconta « les plus beaux jours de (sa) vie », récit publié plus tard en italien, sous le titre La Battaglia di Tripoli, Edizioni Futurista di Poesia, 1912 (voir Gionavvi Lista, Marinetti et le futurisme : études, documents, iconographie, Paris, Éd. L’âge d’homme, Coll. Avant-Gardes, 1977). Et ce fut l’occasion pour Pierre Loti de condamner la sauvagerie de cette conquête (« La guerre italo-turque », Le Figaro, 3 janvier 1912).

Sur l’exposition À fendre le cœur le plus dur

Publié par Artpress le 9 février 2016.

À la question de l’histoire et de ses représentations, la remarquable exposition À fendre le cœur le plus dur répond par une archive inédite et sa réappropriation contemporaine et pluridisciplinaire.

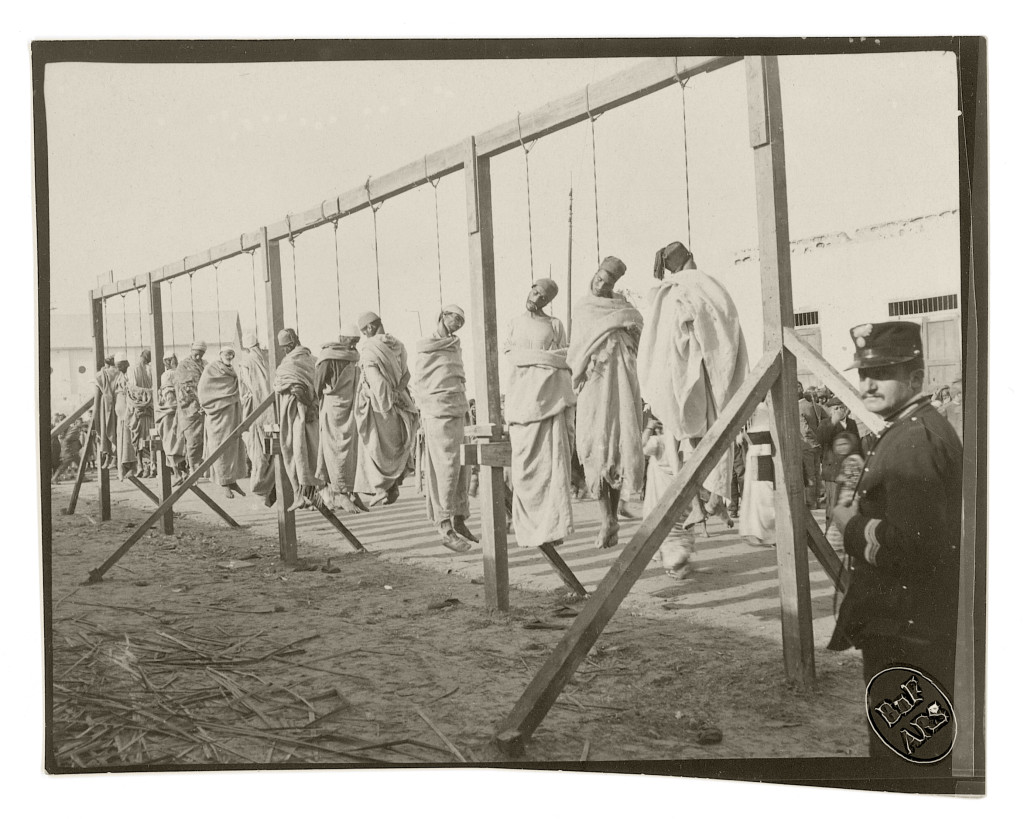

Au cœur de l’exposition À fendre le cœur le plus dur se trouve une archive, celle de Gaston Chérau, écrivain envoyé par le journal français le Matin en Libye, ou Tripolitaine, pour couvrir la guerre qui, en 1911-1912, oppose les ambitions coloniales du royaume d’Italie à la fragilité de l’empire ottoman. Elle comprend notamment des lettres à sa femme et son fils où s’exprime une parole privée, plus sensible que dans ses articles qui accompagnent la colonisation. On y trouvera la phrase-titre de l’exposition : « J’ai encore vu des choses à fendre le cœur le plus dur. » Cette archive réunit surtout plus de deux cents photographies prises par Chérau, photographe d’occasion, dont le moment-clé est la pendaison collective de quatorze Arabes accusés de résistance.

Frappé par la force des images, l’historien Pierre Schill, qui les a progressivement mises au jour, les a confiées à des artistes et à des écrivains pour qu’ils les « prennent en charge », selon son expression, et jettent sur elles un regard différent, dont la justesse et le pouvoir d’explication ne seraient pas inférieurs à celui de l’historien. Le danseur et chorégraphe Emmanuel Eggermont a créé un solo, Strange Fruit, dont témoigne, dans l’exposition, l’installation d’Élise Vandewalle réalisée à partir des archives de la chorégraphie. Jérôme Ferrari et Oliver Rohe ont, quant à eux, écrit ensemble À fendre le cœur le plus dur (Inculte, 2015), réflexion inspirée sur les photographies de Chérau, les images de guerre et l’opportunité de les montrer. Le livre conclut : « certaines choses ne devraient pas exister. Mais puisqu’elles existent il n’est peut-être pas plus obscène de prendre en compte leur réalité que de la nier. Ou pour le dire autrement : ces photos sont obscènes, c’est vrai, d’une obscénité telle que rien ne peut la racheter ; et c’est pour cela qu’il faut les montrer. »

Disposées sur une longue table qui traverse la nef du Centre photographique d’Île-de-France, elles composent une frise chronologique avec ses temps forts et ses temps faibles. Outre l’épisode de la pendaison collective, elles figurent l’ordinaire de la vie militaire et, dans le prolongement de l’imagerie du 19e siècle, des cadavres plus que des combats. Agnès Geoffray, dont le travail, à partir d’images d’archives ou de mises en scènes qu’elle manipule, porte sur la violence et ses images, préfère laisser cette pendaison hors-champ. Les Regardeurs confronte deux photographies agrandies de Chérau montrant les spectateurs de l’événement. En revanche, elle a extrait tous les cadavres, ces « gisants », figurant dans les photographies du reporter et d’autres images du conflit pour les tirer sur de fragiles plaques de verre emballées dans un protecteur papier de soie. Elle les a disposées au ras du sol afin de pousser le spectateur à s’approcher des images et adopter une position propice au recueillement. Cette œuvre s’inscrit, à en croire l’artiste, dans une démarche de « réparation » à l’égard de victimes pour lesquelles la photographie peut constituer une seconde mort (1).

En résonance à l’archive de Gaston Chérau et aux travaux produits pour l’exposition sont présentées d’autres images d’Agnès Geoffray et des œuvres d’autres contemporains, dont Kader Attia, Rossella Biscotti, Alexis Cordesse, Lamia Joreige, Rabih Mroué ou Estefania Penafiel Loaiza : installations, vidéos et photographies, qui reviennent sur des conflits à partir d’archives, de témoignages ou de la fiction. Parmi elles se distingue Afterlife (2009) d’Adam Broomberg et Oliver Chanarin. L’œuvre d’une rare puissance, réalisée à partir des photographies du reporter Jahangir Razmi qui rendent compte de l’exécution, pendant la révolution iranienne de 1979, de onze Kurdes, est composée d’une longue ligne de collages sous verre qui se développe parallèlement à la table des photographies de Chérau.

Réunissant chacun toutes les silhouettes détourées d’un même personnage apparaissant dans les différentes photographies du reportage, ces collages redonnent aux victimes, exactement comme les Gisants d’Agnès Geoffray, une individualité que leur nie la mort collective. Mais ni Broomberg et Chanarin ni Agnès Geoffray n’excluent les bourreaux de cette entreprise d’individualisation. L’un des seize collages des premiers recompose la gestuelle répétitive de celui qui achève les victimes au sol, quand les Gisants de la seconde ne distinguent pas entre les Italiens et les Tripolitains. Comme si, au-delà de la flagrance de l’événement, victimes et bourreaux avaient, malgré tout, quelque chose en partage.

Étienne Hatt

(1) Agnès Geoffray a récemment publié les Captives aux éditions La Lettre Volée. Le livre reprend des travaux élaborés depuis 2009, dont la série Incidental Gestures actuellement montrée au Mac/Val dans l’Effet Vertigo, nouvelle présentation des œuvres de la collection. Sa série Sans titre, produite en résidence au CPIF en 2012, est actuellement présentée dans l’exposition collective Diagonal 2X16 au Pavillon Carré de Baudouin, à Paris, qui réunit seize travaux réalisés dans le cadre de résidences dans les lieux membres du réseau Diagonal.

Cette exposition s’est déroulée Au FRAC Alsace (Sélestat) du 23 mai au 18 octobre 2015 et au Centre Photographique d’Ile de France (CPIF), Pontault-Combault (77) du 15 novembre 2015 au 20 février 2016.

Voir également l’essai de Jérôme Ferrari et Oliver Rohe,

A fendre le cœur le plus dur, Inculte 2015 et Actes Sud « Babel » 2017.