Ce spectacle dont le texte est publié chez Actes Sud va être repris prochainement au Théâtre Public de Montreuil (1).

Juin 1940, Chasselay, France. Dans ce village au nord de Lyon, le 25e régiment des tirailleurs sénégalais patiente avant l’assaut. Autour d’un maigre feu, la vie continue et les soldats enrôlés côtoient de près les villageois du cru. Mai 2021. La narratrice découvre le cimetière de Chasselay, un « tata » construit à la manière des enceintes sacrées sahéliennes où repose la centaine de soldats issus des colonies et morts au combat. Des tombes pourvues de noms et la cohorte des anonymes, ces inconnus que l’Histoire n’a pas retenus. C’est dans ce hiatus temporel que prend place ce spectacle abreuvé de faits historiques et de fiction où personnages inventés côtoient des figures ayant réellement existé. Autrice et metteuse en scène métisse, Eva Doumbia questionne les identités multiples et crée des ponts poétiques entre les différences. Elle exhume ici les archives militaires pour redonner voix à ces oubliés et proposer un récit empathique, loin des froides statistiques qui ne disent au fond pas grand-chose de ces vies.

Cet entretien a été réalisé le 24 janvier 2025 quelques jours après l’investiture de Donald Trump et s’ouvre sur la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale chez les afro-américains et afro-descendants d’Europe. Quelques jours plus tard, est survenue la profanation du Tata sénégalais de Chasselay.

Cheikh Sakho : Que vous inspire cette phrase tirée d’un roman autobiographique de Maya Angelou parlant de l’après-guerre, lorsque les Afro-américains reviennent de la guerre, en 1945 : « Plus besoin de discuter du préjugé de race ? Ne venions-nous pas tous ensemble Noirs et Blancs d’arracher ce qui restait de Juifs à l’enfer des camps de concentration ? Le racisme était mort (2) ».

Eva Doumbia : La douleur de constater que ce pays est aux mains de Trump. Donc non, le racisme n’est pas mort. En fait, il a prospéré différemment. Il s’avère que la deuxième partie du livre Camp Philip Morris parle aussi des GI’s noirs. On sait que le racisme y était, à l’intérieur de l’armée. Mais effectivement, on pouvait se donner espoir en disant « Plus jamais ça ». Et pourtant c’est aujourd’hui un des pays les plus racistes au monde.

Est-ce que les Africains ou les Afro-américains en combattant dans une guerre de Blancs y ont gagné quelque chose ?

J’ai l’impression que dans les deux armées c’était une illusion. Gagner des droits en combattant, fight for the right to fight. L’illusion qu’en combattant pour le pays, on arriverait à une unité, à l’égalité. Et finalement ? En France on a vu ce qu’il s’est passé. C’est vrai que aussitôt que la guerre a été gagnée, qu’est-ce qu’on a ? Blanchiment des troupes, massacre de Thiaroye, massacre de Madagascar, etc. Donc il y a eu vraiment trahison en France et aux États-Unis. Moi je ne connais pas l’histoire américaine aussi précisément que l’histoire française, mais ça a été pareil.

Pour revenir à Chasselay et autres massacres, si vous vous deviez nous faire un pitch de votre spectacle ?

C’est un faux spectacle historique. Effectivement, il y a une dimension historique forte dans le spectacle, mais avec de la fiction et j’essaie en même temps de donner des pistes et des questions pour le présent. Qu’est-ce que le racisme ? La construction du racisme ? Comment démontrer que ça vient d’en-haut ? Et que finalement, le peuple africain c’est la dernière roue du carrosse. Cette histoire de massacre par les nazis, en fait, pourquoi on n’en parle pas ? On a toutes ces armées qui se battent les unes contre les autres et à chaque fois les Noirs sont maltraités.

Comment vous avez-vous abordé cette tension entre les aspects documentaires du spectacle et la fiction ?

Je voulais faire de la fiction de toutes manières, parce que ce qui m’intéresse c’est raconter des histoires. J’ai mis beaucoup de temps à pouvoir produire le spectacle, ce qui m’a permis de chercher, de voir aussi d’autres formes de théâtre documentaire ou de théâtre historique. Et j’ai essayé d’éviter tout ce que je voyais et qui ne me plaisait pas. C’est-à-dire, comment justement faire œuvre de didactisme historique sans faire œuvre de didactisme scénique. C’est-à-dire comment ne pas soûler le public en lui racontant des histoires ou trouver des formes qui permettent que le public, et nous qui créons ce spectacle, soyons sur un même pied d’égalité. Comme on ne connaît pas ce fait historique on est bien obligés de le raconter pour pouvoir raconter une fiction. Parce que mon vrai sujet c’est pas de raconter des faits historiques, mon vrai sujet c’est d’imaginer la vie de ce moment-là. Et pour pouvoir imaginer la vie de ce moment-là, il faut que tout le monde soit sur un même pied d’égalité pour se rappeler, ou apprendre ce qu’il s’est passé. C’est pour ça que j’ai créé le personnage de l’Autrice et sa démarche de recherche qui nous permettait d’éviter le didactisme.

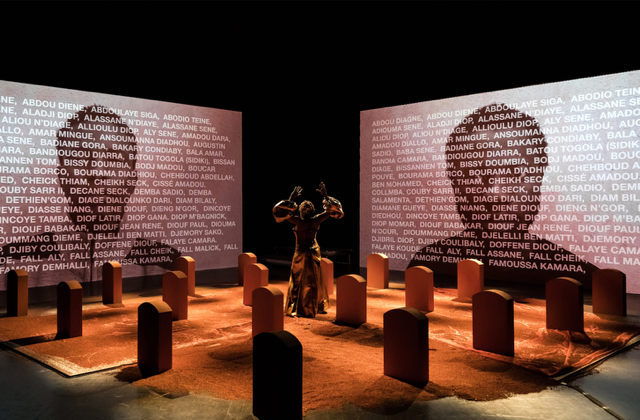

Pourquoi ces choix de mise en scène, par exemple, le fait d’énumérer tous les noms des soldats tombés ? Pourquoi montrer ces stèles, ces tombes qui sont là, présentes tout au long du spectacle ? Ces photos de l’ECPAD (3) qui sont de vrais documents.

C’est pour nommer. Je le dis dans le texte, nommer c’est réincarner, c’est réappeler. J’ai un doute sur la plupart des noms, en fait… je ne peux pas incriminer l’armée, ni les gens, les villageois qui se sont débrouillés avec ce qu’ils trouvaient, donc c’est forcément faussé, malgré leur bonne volonté. Après, les nommer c’est quelque chose qui est récurrent dans mon travail. Dans un spectacle précédent qui parle des violences policières, on énumère toutes les personnes qui ont été tuées par la police depuis Zyed et Bouna (4) jusqu’à aujourd’hui. Nommer, pour moi, c’est quelque chose d’important.

C’est comme graver des noms sur un monument aux morts ?

Oui, mais de manière sensible. Et puis moi, j’essaie d’avoir un contre-discours par rapport au discours militaire, parce que les historiens de l’armée sont des historiens qui sont finalement des propagandistes. La propagande militaire… c’est-à-dire les soldats héroïques venus libérer la France etc., c’est un mythe.

Non, il n’est pas sûr que les historiens, même militaires, disent cela.

C’est quand même le mythe de quelqu’un qui va libérer la France, moi je crois plus Ousmane Sembene dans Emitaï (5), ce film où il raconte comment les soldats ont été capturés, ou Lamine Soumano parce qu’en fait, Lamine Soumano, notre joueur de kora, est d’une famille de griots, au sens propre, de Kirina. Il a une mémoire historique de tout cela et lui il me dit : « Mais tu sais qu’en réalité on était obligés. Chaque famille élargie devait donner dix garçons. Et c’est ce que l’on retrouve dans le film Emitaï, moi je crois beaucoup plus à cette version-là. Comment dire ? Si je transpose à aujourd’hui, c’est comme si on me disait, ben en fait, il y a des Palestiniens qui vont aller aider l’armée israélienne.

Il est quand même établi qu’il y n’avait pas que des volontaires, mais une pratique généralisée d’enrôlements forcés et parfois de razzias aussi bien à la Première qu’à la Deuxième Guerre mondiale. Cela ne fait pas débat chez les historiens.

La littérature le raconte, ou des gens qui ont connu cette époque, je pense à Amadou Hampâté Bâ dans L’étrange destin de Wangrin où il y a quand même cette phrase quand on lui parle de l’Occupation, il dit : « Mais c’est ce que vous nous faites ». Donc, pour moi ça tombe tellement sous le sens que ça m’intéresse beaucoup plus de savoir ce qu’il s’est passé entre les personnes que de savoir comment les soldats africains sont arrivés là.

Oui, c’est ce que vous avez essayé de montrer, en tout cas, à travers les fictions et les histoires d’amour. Par exemple l’histoire de la sœur et du frère, car celui-ci – initialement hostile à la relation entre le soldat noir et sa sœur – finit par changer de perception.

Oui, ce frère c’est un de mes personnages préférés et je trouve que l’acteur le fait magnifiquement. Parce que c’est la rencontre qui crée la transformation, c’est à dire que l’étranger arrive, on l’accueille ou pas. Je pense que face à un cadavre ou un corps d’homme décédé, il y a forcément de l’empathie, de la pitié. On est dans une période de l’histoire mondiale où l’on n’est pas insensibilisé par les réseaux sociaux et par l’éloignement, par l’écran.

Vous pouvez me parler des photos ? Comment les avez- vous choisies ?

En fait, c’est la vidéaste avec qui je travaille à qui j’avais demandé de faire des recherches dans les archives. Lors de ses recherches, elle a sympathisé avec l’équipe de Jean Louis Roussel, historien, et Philippe Martin, collectionneur. Et je crois que c’est à Lyon qu’elle a trouvé ces archives photographiques. Donc, on a eu l’autorisation de les utiliser et ensuite on a regardé, dramaturgiquement, comment pouvait-on les faire entrer. Au départ, avant les répétitions, je n’étais pas pour les utiliser. Au départ, il y a des portraits de jeunes immigrants qui potentiellement sont aussi des descendants de tirailleurs. Il me semblait important aussi d’avoir des jeunes d’aujourd’hui, des corps d’aujourd’hui et des corps du passé, de les faire dialoguer. Et donc, ces photos, elles sont intéressantes parce qu’après, il y a des choses qui tiennent du hasard. Par exemple, la costumière, quand elle a fait le costume d’Henriette Morin, elle n’avait jamais vu de photo d’Henriette Morin. Et c’est après, en regardant la photo, qu’on s’aperçoit qu’elle est habillée pareil et qu’elle lui ressemble, mais la costumière ne le savait pas du tout. Et ça, ce sont des choses qui sont toujours assez incroyables.

On peut revenir sur quelque chose qui s’est passé dans le spectacle, qui ne figure pas dans le texte ? C’est la découverte des descendants de la famille Diomandé. Comme des retrouvailles. Vous pouvez nous expliquer ?

Il se trouve qu’il y avait un autre spectacle qui parlait de Diomandé, mais qui ne parle que du massacre de la rue Bihorel à Rouen c’est un spectacle qui s’appelle Insomniaques qui est créé par une marionnettiste, la nièce de Jean-Louis Roussel. Et quand j’ai rencontré Jean-Louis, je lui ai demandé s’il y avait des descendants. Apparemment, il n’y avait aucune trace. Donc j’ai écrit mon texte à partir du fait qu’il n’y avait aucune trace et je l’ai tenu pour acquis. Dans l’autre équipe, ils ont été beaucoup plus hargneux. Et la dramaturge, Karima El Kharraze, qui a travaillé sur cette question a cherché, cherché via les réseaux sociaux et elle a trouvé. Elle a trouvé une nièce et par la nièce elle a trouvé Jean-Claude, le petit-fils de Gustave qui serait l’unique survivant du massacre de la rue Bihorel (6). Ils ont fait leur spectacle à partir du témoignage de Jean-Claude. J’ai ensuite reçu un message de Jean-Claude lorsque mon texte a été publié et je suis passée à l’émission de Xavier Mauduit (7). C’est en entendant l’émission qu’il m’a trouvée, et il m’a écrit. Et à partir de là, on a commencé à discuter et il m’a envoyé un texte qu’il avait écrit à la demande de l’autre compagnie. Il y parle de la mémoire de son père et ça lui a donné envie de produire quelque chose. Donc il a écrit un texte de quatre pages qu’il raconte à sa manière, c’est un témoignage à partir de ce que son père lui a raconté, moi je n’en mets qu’un petit bout. Et c’est vrai que dans les retours qu’on a eus, il y a des gens qui disaient : « J’ai entendu cette histoire qui est un des moments les plus tristes parce qu’on ne sait rien, on n’a pas de trace ». Et tout d’un coup… mais en fait si, on sait. Et je trouve ça intéressant parce que ça fait tout bouger.

Dans tout votre spectacle, le terme « savoir » revient régulièrement. Vous pouvez nous en dire quelque chose ?

C’est sans doute inconscient, mais c’est qu’effectivement on ne sait pas précisément… Par exemple, il y a un truc que je ne raconte pas dans l’histoire que m’a raconté une descendante de Diomandé. En fait, c’est un Allemand qui lui a trouvé un appartement après. À la fin, il est à l’hôpital, le colonel de la Kommandatur arrive et lui dit : « Qu’est-ce que je vais faire de vous ? ». Il arrive à prouver qu’il n’est pas militaire mais qu’il est civil et c’est l’armée allemande qui lui donne des facilités à Rouen, alors que le maire de Rouen le rejette. Et c’est ça qui est aussi intéressant, c’est-à-dire qu’à la fois, les Allemands massacrent mais en même temps il y en a qui aident les victimes.

Vous liez l’épisode de la « Honte noire » de manière fictionnelle à ce qu’il se passe à Chasselay.

Cette détestation des Noirs, je me dis que ça vient de cette période et cela me permettait de raconter cet épisode qui est encore plus méconnu, y compris en Allemagne, ils ne savent pas du tout cette histoire. Ça me permettait de la raconter parce que cette histoire des métis en Rhénanie était assez inconnue.

Plus ou moins, il y a eu le roman Galadio de Didier Daeninckx (2010) et l’ouvrage de Jean-Yves Le Naour, La honte noire : l’Allemagne et les troupes coloniales françaises, 1914-1945 (2003).

Oui, mais cette histoire des stérilisations dans les années 1930, était assez inconnue.

Dans vos spectacles il est toujours question de nourriture, on a toujours la présence de nourriture, de repas, Comme dans votre pièce Autophagies. On le voit également dans le texte que vous avez fait pour Le guide du Havre colonial, il y a encore quelque chose sur le riz. Vous pouvez nous en parler ?

Mon père avait un restau aussi… Je pense que tout vient de la nourriture. C’est-à-dire qu’à partir du moment où il y a le besoin de s’approprier des terres, cela à voir avec la nourriture souvent. La nourriture et le textile sont les deux endroits qui signifient les problèmes pour les populations dominées, c’est-à-dire qu’il y a volonté de s’approprier des nourritures, des richesses, des terres etc. Effectivement, dans tous mes spectacles, les gens se retrouvent autour de repas. Il y a toujours un moment de de commensalité. C’est peut-être aussi parce que je suis française.

Peut-être aussi un fond religieux, la Cène ?

Non, je ne pense pas, je suis musulmane par mon père et communiste par ma mère. Effectivement dans Le Iench, ils sont souvent à table, ils sont à table aussi parce que c’est l’endroit où l’on parle. Parce que je cherche aussi des endroits, des moments où les gens échangent entre eux, et c’est souvent à table.

Quelle suite pour le spectacle Chasselay et autres massacres ?

On va jouer à Montreuil, Théâtre Public de Montreuil dans un an. Il y aura d’autres lieux, mais on ne sait pas encore les dates. On jouera peut-être le 8 mai à l’initiative de la Maison des Mondes africains.

Votre spectacle est-il le premier sur Chasselay ?

J’ai vu qu’il y a eu un spectacle qui n’a pas beaucoup tourné où il y a une sorte de dialogue un peu historique. Après, il y a des évocations de Chasselay dans un texte de Alice Carré, Brazza – Ouidah – Saint-Denis qu’elle a mis en scène, et un truc général à partir de de la biographie du grand-père d’une de ses comédiennes qui est tirailleur. C’est évoqué dans Insomniaques mais très brièvement. C’est la première fois qu’effectivement il y a le décor Chasselay représenté sur scène.

Un dernier mot pour les lectrices et lecteurs d’histoirecoloniale.net.

Il y a beaucoup de passionnés d’histoire coloniale. Et je reçois des messages de personnes, parfois blanches d’ailleurs. Ce que je trouve intéressant, c’est que plutôt que de regarder cela comme quelque chose de momifié, il faut voir que c’est actif aujourd’hui. Cette question du racisme, elle est loin d’être évacuée, pour en revenir à ce que l’on disait tout à l’heure. Très loin d’être évacuée, elle se loge partout. Et pas simplement dans le geste de Elon Musk lors de l’investiture de Trump, ou dans les paroles de Macron qui dit qu’il n’y a « que des Mamadou à l’hôpital ». Elle se loge partout dans notre quotidien. Je pense qu’il faut qu’on soit vigilant. On a dit « plus jamais ça », mais en fait, la question est que c’était déjà là, c’est que ça continue, mais ailleurs, sous d’autres formes. Et l’histoire permet une distance. Avec la distance, on a la vision de l’horreur qui, moi, me permet d’apprécier le présent. Par exemple, il y a un livre qui a été fondamental pour moi dans la construction de ce spectacle, c’est Histoire d’un Allemand de Sebastian Haffner. Je trouve qu’il est fondamental parce que c’est un témoignage d’époque, et on y voit à quel point ce qu’on vit aujourd’hui y ressemble énormément.

- Chasselay et autres massacres, suivi de Le camp Philip Morris : oratorio aux soldats méconnus, Actes Sud, 2024.

- Maya Angelou, Rassemblez-vous en mon nom, 2020. Gather Together in My Name, 1974.

- Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Zyed_Benna_et_Bouna_Traoré

- Emitaï. Dieu du tonnerre, 1971.

- Il s’agit du massacre raciste perpétré par l’armée allemande le 9 juin 1940 à Rouen. Les victimes sont des tirailleurs mais également des civils noirs. Cet évènement est rappelé par une plaque apposée au 6 rue de Bihorel et par l’ouvrage de Guillaume Lemaître, Jean-Louis Roussel, Laurent Martin, Crimes de guerre : Rouen, 9 juin 1940, 2022.

- https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/eva-doumbia-metteuse-en-scene-ecrivaine-et-folle-d-histoire-7968916