Dans notre précédente édition, Dorothée Rivaud-Danset, universitaire et membre de la Ligue des droits de l’Homme, a rappelé ce que fut la mission Marchand. En s’appuyant sur les nombreux travaux concernant la place du passé colonial dans l’espace public, elle s’interroge dans cet article sur ce qu’il faudrait faire de l’embarrassant monument à la gloire du général Marchand et de la mission Congo-Nil qu’il dirigea.

Le monument à la mission Marchand peut être vu comme un appel à revisiter nos croyances sur le passé, en se penchant sur une page noire de l’histoire coloniale, celle des exactions associées à l’exploration militaire. Contrairement à l’esclavage reconnu officiellement depuis 2001, les crimes de la colonisation ne sont pas reconnus et le sujet reste largement tabou. Faire évoluer le monument – dé-commémorer – est indissociable d’un travail de mémoire pour faire évoluer nos croyances sur le sens du passé.

Que faire du monument à la mission Marchand ?

La mobilisation forcée des Africains a jusqu’ici été associée à des réalisations de grands travaux d’infrastructure et à l’exploitation des ressources naturelles, les exemples les plus emblématiques de la violence coloniale étant respectivement la voie ferrée Congo-Océan et le caoutchouc. Avec la mission Marchand, elle est associée à un projet insensé qui, s’il avait abouti, aurait débouché sur une guerre entre deux nations européennes, peu préoccupées du sort des Africains.

Que faire de l’embarrassant monument dédié au général Marchand et à la mission Congo-Nil qu’il dirigea? Comment le faire évoluer ? Cet article s’appuie sur la riche réflexion en cours sur la politique mémorielle, qui s’est développée tout particulièrement depuis 2020, avec le mouvement Black Lives Matter 1.

Quels mots adopter pour qualifier la politique mémorielle lorsqu’un monument est aujourd’hui contesté par une partie de la société civile ? Deux termes sont particulièrement pertinents : recontextualiser et dé-commémorer qui lui-même peut se décliner avec re-commémorer …

Recontextualiser, pour le géographe Jean Rieucau, c’est reconnaitre les dominations et exactions commises par l’armée française dans les colonies, or cette reconnaissance est conflictuelle2. Recontextualiser les hommages rendus dans le passé aux colonisateurs controversés ouvre sur un vaste espace d’actions : débaptiser, attribuer des noms de rues à de grandes figures victimes du passé colonial, expliciter les noms problématiques … Rieucau rappelle que la France est en retard par rapport aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne sur la question de l’inscription dans le patrimoine du passé controversé. En France, la réflexion privilégie l’attribution de nouveaux noms 3.

Dé-commémorer est un terme récent, un peu déconcertant a priori, qui entend rendre compte des dynamiques complexes des questions mémorielles4.

Pour Sarah Gensburger et Jenny Wüstenberg, lorsqu’une figure historique est célébrée dans l’espace public, cela implique toujours un choix. D’autres acteurs sont exclus du récit et une interprétation particulière du passé est privilégiée, plutôt qu’une autre. Ce n’est pas le Passé en surplomb, partagé de façon univoque par toute la communauté, qui s’imposerait. Commémorer et effacer le passé sont les deux faces d’une même médaille, que la dé-commémoration donne à voir5. Commémorer est le choix d’un collectif. Les statues sont des points de vue portés par des élites sur elles-mêmes et sur la société que ces élites veulent diffuser.

Distinguer l’histoire et la mémoire

Pour les spécialistes des questions mémorielles, il est essentiel de distinguer l’histoire comme discipline académique qui met à jour les faits passés de la mémoire comme choix collectif des valeurs qu’il convient de célébrer au présent. Toujours, selon S. G. et J. W., la littérature sur le sujet a longtemps confronté directement l’histoire et la mémoire, l’événement qui est commémoré et son questionnement aujourd’hui. Cette juxtaposition gomme le passage du temps entre ces deux moments.

La notion de dé-commémoration suggère d’étudier différentes strates de temporalités et leur continuité :

la période de l’événement commémoré,

celle de la mise en œuvre de la commémoration initiale et ce que les porteurs du projet veulent privilégier du passé,

celle de l’évolution du sens que porte la commémoration jusqu’à sa mise en débat qui aboutit à son démantèlement et/ou sa transformation.

La plupart des débats publics qui ont eu lieu depuis 2020 ont confronté l’« événement historique » d’origine et son interprétation publique conflictuelle contemporaine. Cette mise face à face ignore l’entre-deux, la période pendant laquelle le sens de l’œuvre à la date de sa commémoration est aujourd’hui mis en débat.

Le monument à la mission Marchand

La multiplicité des temporalités est bien illustrée par le monument Marchand. Rappelons que la construction d’un monument commémorant Marchand et la mission éponyme est envisagée en 1934, au décès de celui-ci, donc 35 ans après son retour. Se constitue un « Comité pour l’érection d’un monument au Général Marchand », composé surtout d’officiers haut-gradés. Tous les ingrédients de la politique mémorielle coloniale des années 1930, l’apogée de l’empire, sont rassemblés : la hiérarchie coloniale6 – dans le bouclier-citation, les militaires français sont nommés, l’effectif des tirailleurs est mentionné, les porteurs visibles sur le bas-relief y sont invisibles -, la mission humanitaire avec le docteur Emily soignant le mollet d’un Africain, mi-tirailleur, mi-porteur, enfin, le culte de la personnalité. En même temps, des dissonances se font jour. Avec Fachoda, est perpétué le mythe du vaillant héros, martyr des Anglais alors que les Anglais sont devenus nos alliés. Le lobby militaro-colonial privilégie des valeurs nationalistes anglophobes qui sont déjà contestées. Le choix mémoriel est déjà anachronique.

L’histoire du monument est mouvementée. En 1939, il est quasiment achevé, la statue de Marchand est alors retirée7. En 1949, elle est remise à sa place initiale, le monument est inauguré en grande pompe, en présence de Vincent Auriol, président de la République8. Il fait face au musée des colonies, rebaptisé en 1935 musée de la France d’Outre-Mer. A l’inauguration, les mouvements d’indépendance ont commencé mais, pour la politique mémorielle officielle, le problème vient de l’anglophobie qui a cessé d’être une valeur largement partagée par la société française. Que faire ? L’histoire est réécrite avec les yeux du présent et le récit national voit dans Fachoda le prélude à l’Entente cordiale9. Le passé est revisité avec beaucoup d’opportunisme.

En 1983, Marchand disparait, l’explosion est revendiquée par un mouvement indépendantiste, l’alliance révolutionnaire caraïbéenne… La statue de Marchand n’a pas été rétablie. En 2012, une élue de l’opposition de droite à la mairie du XIIème, Valérie Montandon a vainement demandé son rétablissement.

Un monument et une politique mémorielle à géométrie variable qui n’ont cessé d’évoluer.

Un monument « à la gloire de l’expansion coloniale »

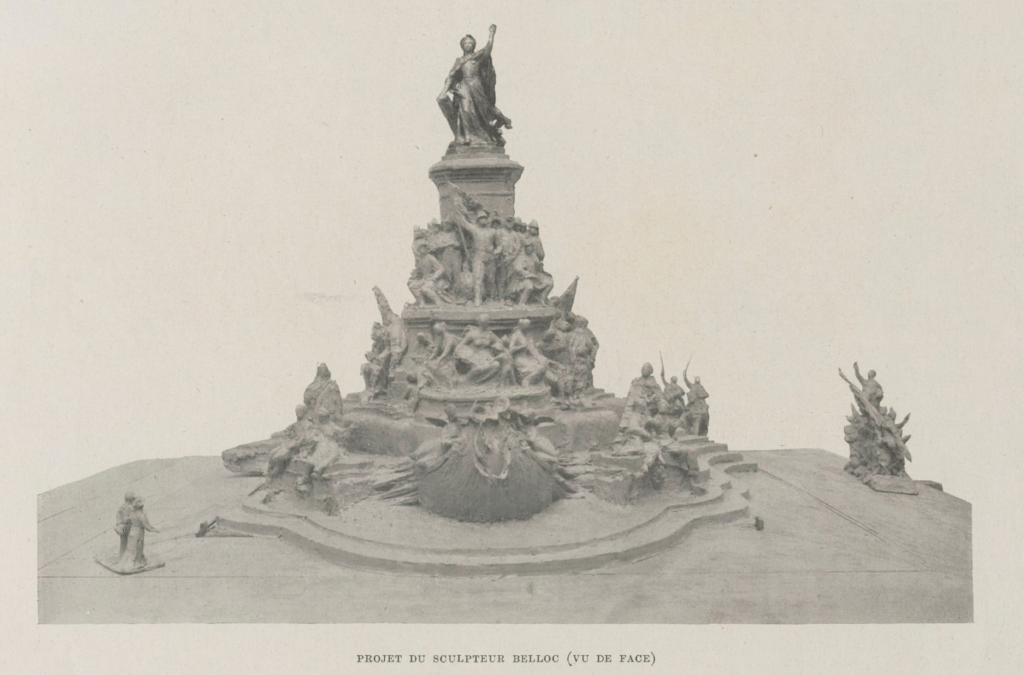

Lorsqu’il est érigé, il prend la place d’un monument « à la gloire de l’expansion coloniale » dont l’histoire mérite, elle-aussi, d’être contée. Une souscription est lancée en 1909 par le journal colonial « La dépêche coloniale illustrée ».

Projet inabouti pour le monument « à la gloire de l’expansion coloniale »,

La Dépêche coloniale illustrée, 15 juin 1909

Fragment du monument, Jardin d’agronomie tropicale

La souscription est un échec, le projet est révisé pour un monument plus modeste qui était quand même grand format, au vu de ce qui reste. Il annonce le bas-relief du futur Musée des colonies. Les parties colonisées de l’empire sont représentées par des femmes au pied du pouvoir central. L’inspiration est très classique. A Persépolis, par exemple, les sculpteurs ont représenté le Roi des rois recevant des cadeaux de dignitaires venus de chaque partie de l’empire. Nous sommes en république et, à la place du roi, figure sur un piédestal l’Empire qui apporte la civilisation. Le monument est d’abord stocké au Jardin d’essai colonial puis, en 1931 avec l’exposition coloniale, érigé en face de l’actuel Palais de la porte Dorée. En 1939, avec l’arrivée du monument Marchand, il est déplacé puis en 1963 démonté et jeté dans l’herbe, en vrac, dans ce qui est devenu le Jardin d’agronomie tropicale. Ne subsistent aujourd’hui que des vestiges qui gisent au sol.

Comme on le voit ici, le démantèlement n’a pas résulté de la mobilisation d’activistes. L’État et les institutions concernées ont eu un rôle déterminant. La dé-commémoration s’est mise en œuvre par étapes, sans bruit majeur. Pourquoi ? La société française avait changé ses croyances sur la signification du passé et la décolonisation avait accéléré ce mouvement. Le monument à la gloire de l’empire colonial est démonté en 1963, un après la signature des accords d’Evian. Il n’était plus en phase avec la politique officielle. Ce vestige devenu anachronique illustre bien cette dynamique mémorielle où le passé statufié ne passe plus. L’indifférence des pouvoirs publics pour ce monument reflète aussi le peu d’intérêt des statues pour la majorité des gens.

Les avatars de ce monument illustrent ce que S. G. et J. W. appellent le deuxième type de dé-commération où les monuments disparaissent de l’espace public parce ils ne sont plus représentatifs de la société et parce que ses valeurs ne peuvent plus être vues comme exemplaires. Le premier type de dé-commémoration est mis en œuvre à la suite d’un changement brutal de régime, comme l’illustre le déboulonnage des statues de Lénine.

« Le troisième type de dé-commémoration relève d’une volonté de faire changer la société et de modifier l’opinion de la majorité. La mobilisation est alors le reflet d’une lutte de pouvoir plus large … Ce type de dé-commémoration est celle qui retient le plus l’attention des médias »10.

Des lieux de mémoire comme des clés utiles pour comprendre le passé

Face à un monument contesté, plusieurs réponses sont possibles allant de « ne pas réécrire l’histoire, ne pas regarder le passé avec les yeux du présent » jusqu’à la « cancel culture ». Entre ces points de vue extrêmes, se déploie un vaste espace de compromis et de consensus pour la justice mémorielle. Suivant l’opinion la plus répandue, la statue devrait être conservée mais accompagnée d’un dispositif expliquant sa présence pour que cet espace public reflète l’évolution des valeurs collectives11. Recontextualiser un monument implique un effort des pouvoirs publics pour ne pas laisser des biens culturels dans l’espace public sans les expliquer12. Le dispositif de recontextualisation peut être sophistiqué en faisant appel aux nouvelles technologies numériques13. Des actions symboliques de re-commémoration pourraient être entreprises, comme le dépôt d’une gerbe aux porteurs morts pour la mission Congo-Nil.

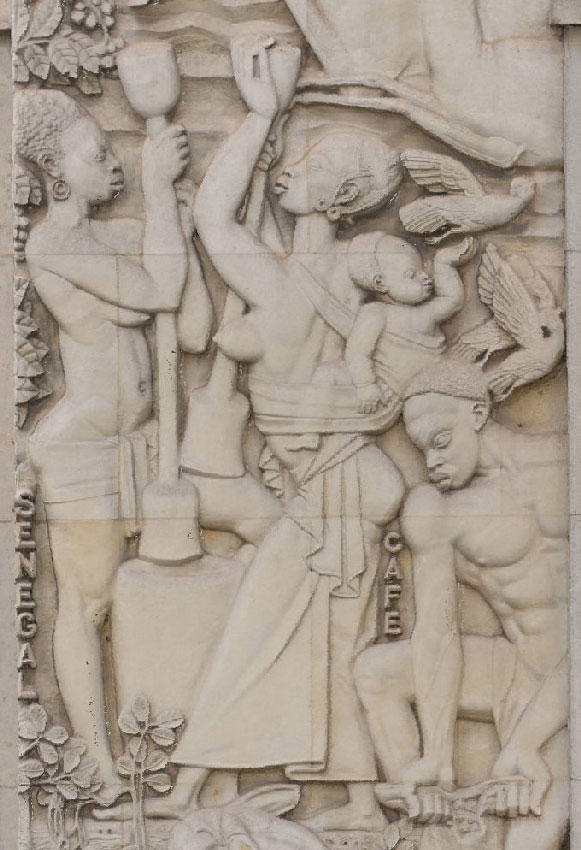

Aujourd’hui, le monument à la mission Marchand mérite d’être conservé et maintenu dans l’espace public actuel, c’est-à-dire en face du bâtiment qui accueillit le musée des colonies et a été transformé au XXIème siècle en un hommage rendu aux richesses de l’immigration. Se prononcer pour son maintien n’a de sens que s’il est décodé. Il devient, alors, un témoin pour la reconnaissance des crimes de la colonisation car ce symbole de l’expansion coloniale contient l’envers du décor : le travail forcé. Se centrer sur les porteurs donne un autre sens au bas-relief du palais. de la Porte dorée. Les vigoureux indigènes aux corps magnifiés qui apportent à la métropole les ressources naturelles étaient de pauvres hères, souvent soumis au travail forcé par l’imposition, l’impôt de capitation pouvant être payé en nature. Ainsi, le caoutchouc arrive en métropole parce que des paysans africains doivent régulièrement quitter leur champ et leur village pour s’enfoncer pendant plusieurs jours dans la forêt afin d’y récolter cette précieuse matière première. On pourrait poursuivre jusque dans les ports de la métropole, le café est trié au Havre par des femmes très mal payées.

La mise en sac du café Bas-relief du palais de la Porte dorée

Se saisir de cet espace mémoriel pour construire un récit commun aux deux œuvres, un espace dédié aux Africains morts pour satisfaire l’ambition d’une poignée d’hommes et l’appétit des coloniaux capitalistes. Leur sacrifice mérite au moins une œuvre d’art. Un contre-monument confié à un artiste permettrait de rééquilibrer l’espace public, à condition qu’il soit d’une taille au moins équivalente à celle du monument actuel.

Expliquer et ériger un contre-monument ne sont pas des propositions originales. Elles font écho aux prises de positions d’historiens nord-américains confrontés aux statues des confédérés qui perpétuent des récits contestables et en même temps sont des clés pour comprendre la période pendant laquelle elles ont été érigées14.

Ces réponses s’inscrivent dans le cadre du troisième type de dé-commération pour reprendre la typologie de S. G. et J. W., celle où la mise en débat d’un monument par une partie de la société relève d’une volonté de modifier l’opinion de la majorité. Les contributions des spécialistes réunies dans cet ouvrage montrent que les nombreuses actions entreprises pour modifier un patrimoine controversé ne prennent tout leur sens que lorsqu’elles sont portées par un travail collectif pour lever les tabous. Alors, agir pour que les monuments coloniaux « bougent » participe de la reconnaissance de la colonisation comme crime contre l’humanité. Avant d’effacer ce témoin ou de déplacer le monument Marchand, ce témoignage des violences coloniales, il faut les avoir reconnues et condamnées.

Dorothée Rivaud-Danset

1 Les propositions formulées ici intègrent les suggestions largement convergentes d’Emmanuelle Sibeud, universitaire, spécialiste de l’histoire intellectuelle de la colonisation au XXème siècle, de Gilles Manceron, historien de la colonisation française, celles de la section de la Ligue des droits de l’homme (LdH) de Paris XII …

2 J. Rieucau « Noms de rue et mémoires en conflit : controverses liées aux odonymes dans l’espace public en France », Géoconfluences, nov. 2022.

3 Marcel Dorigny et Alain Ruscio, Paris colonial et anticolonial Promenades dans la capitale Une histoire de l’esclavage et de la colonisation, Paris, hémisphères Editions, 2023.

4 S. Gensburger et J. Wüstenberg (dorénavant S. G. et J. W.) ont co-dirigé Dé-commération, Quand le monde déboulonne des statues et renomme des rues, Paris, Fayard, 2023.

5 S. G. et J. W. « Introduction, les multiples figures de la dé-commémoration », op. cit., pp. 7- 18.

6 Les monuments érigés dans les années 1930 sont ceux où la hiérarchie coloniale est la plus visible (entretien avec E. Sibeud).

7 Elle est placée dans l’atelier du sculpteur Léon Georges Baudry. C’est la ville de Paris qui prend en charge le coût de la fin des travaux.

8 Et de l’amiral britannique Sir Walter Cowan. Le Monde du 2 juillet 1949 consacre un bref article à l’inauguration du monument et rappelle que l’amiral britannique était un demi-siècle plus tôt à Fachoda « cet épisode glorieux » ! (sic), Le Monde, 2 juillet 1949.

9 Fachoda a été suivi en 1899 par la signature d’une convention franco-anglaise où la France abandonnait toute prétention sur le bassin du Nil. Plusieurs historiens ont vu dans Fachoda une épreuve qui aurait favorisé l’Entente Cordiale de 1904. On a pu, par ricochet, voir dans l’Entente cordiale la préfiguration de la victoire des alliés en 1945 puisque la signature d’accords bilatéraux conforta la politique coloniale française au Maroc contre les visées expansionnistes allemandes.

10 S. G. et J. W., op.cit., pp. 14-15.

11 T. Hochmann, « Le droit de la dé-commémoration Déboulonnage des statues en France et aux Etats-Unis » in S. G. et J. W. (dir.), pp. 373-379.

12 Le MOOC sur le site du Musée national de l’histoire de l’immigration pourrait inclure le monument à la mission Marchand.

13 Mykola Makhortykh et Anna Menyhért, «Empêcher le passé de se figer : réalité augmentée et mémoires dans l’espace public». On trouvera aussi dans leur article la présentation du très intéressant contre-monument ou « mémorial vivant » de Budapest. in S. G. et J. W. (dir.), op. cit., pp. 408-416.

14 Olof Bortz «Les historiens, le déboulonnage des statues et l’histoire du racisme : Etats-Unis, Royaume-Uni et France 2015-2020 », in L’incertain statut des statues. Construction et déconstruction. Dossier coordonné par Marc-Olivier Baruch, Passés-Futurs, juin 2023, sur le site Politika, 2023.