Un militantisme de l’ignorance ?

par Marcel Dorigny, pour histoirecoloniale.net

Marcel Dorigny est spécialiste de l’histoire de l’esclavage, de la colonisation et des mouvements indépendantistes d’Haïti et abolitionnistes. Chercheur à l’Institut d’histoire de la Révolution française, Université Paris 1, il a été détaché auprès du CNRS et maître de conférences à l’Université Paris 8. Rédacteur en chef de la revue Dix-huitième siècle, il a centré ses recherches sur les courants du libéralisme français au XVIIIe siècle et la Révolution française.

Le 22 mai dernier des « militant(e)s » ont détruit avec force publicité deux statues de Victor Schoelcher en Martinique, celle dressée devant l’ancien Palais de Justice, à deux pas de la célèbre Bibliothèque Schoelcher, l’autre à Case Navire, sur la commune de Schoelcher.

Cette action a été hautement revendiquée par un groupe d’activistes qui ont voulu dénoncer le maintien du « statut colonial » de l’île, le poids écrasant des békés sur l’économie et la société insulaire…

Une question se pose : que vient faire Schoelcher dans ce débat contemporain ? A suivre les discours de justification de ces actes violents, « le mythe de Schoelcher » serait un instrument du néocolonialisme subit aujourd’hui ; ce serait Victor Schoelcher qui aurait inséré dans le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848 la clause prévoyant l’indemnisation des propriétaires d’esclaves… Or, et ici l’histoire ne peut être travestie, l’indemnisation des maîtres a été décrétée en avril 1849, soit après le tournant conservateur radical de la Seconde République consécutif à la violente répression du mouvement ouvrier en juin 1848, à Paris et dans les centres industriels des départements, et aboutissant tout naturellement à l’élection d’une assemblée législative ultra conservatrice, qui conduira à l’arrivée de Louis Napoléon au pouvoir, avant que celui-ci se proclame « empereur des Français » sous le nom de Napoléon III… A ce moment Schoelcher n’était plus au gouvernement. Resté ferme républicain il sera un opposant absolu à l’empereur, aux côtés de Victor Hugo, notamment.

Il est donc totalement erroné de transformer l’abolitionniste Schoelcher en « père de l’indemnité » en faveur des maîtres, ancêtres des actuels békés. Mais, pour éclairer le public d’aujourd’hui, rappelons que l’indemnisation des propriétaires d’esclaves a été pratiquée dans toutes les procédures d’abolition, à deux exceptions près : l’abolition révolutionnaire française de 1794 n’a donné lieu à aucune indemnité et celle de 1865 dans les États du Sud des États-Unis, cette abolition étant le résultat de la défaite militaire des Confédérés, considérés comme responsables de la guerre civile.

S’il est aujourd’hui incongru de dresser un portrait idyllique de Victor Schoelcher, l’historien doit tout de même rappeler la hardiesse de ses prises de positions sur plusieurs points importants et qui en firent un personnage à part dans l’élite sociale et intellectuelle de son temps. Sur l’esclavage, il fut un des premiers à rompre avec le dogme d’une abolition nécessairement graduelle : dès le début des années 1840, voire dès 1838, il se prononça pour une « abolition immédiate », seule voie à suivre pour éviter un embrasement des îles. Il fut un ferme républicain, opposé à Louis Philippe puis à Napoléon III et un partisan du droit de vote pour les femmes, position très isolée alors dans le monde politique du XIXe siècle.

Dénoncer aujourd’hui Victor Schoelcher, en bloc, sans nuances, semble vouloir nier l’histoire et les travaux des historiens, ou peut-être plus prosaïquement ignorer l’histoire et s’enfermer dans des schémas simplistes et rassurants ?

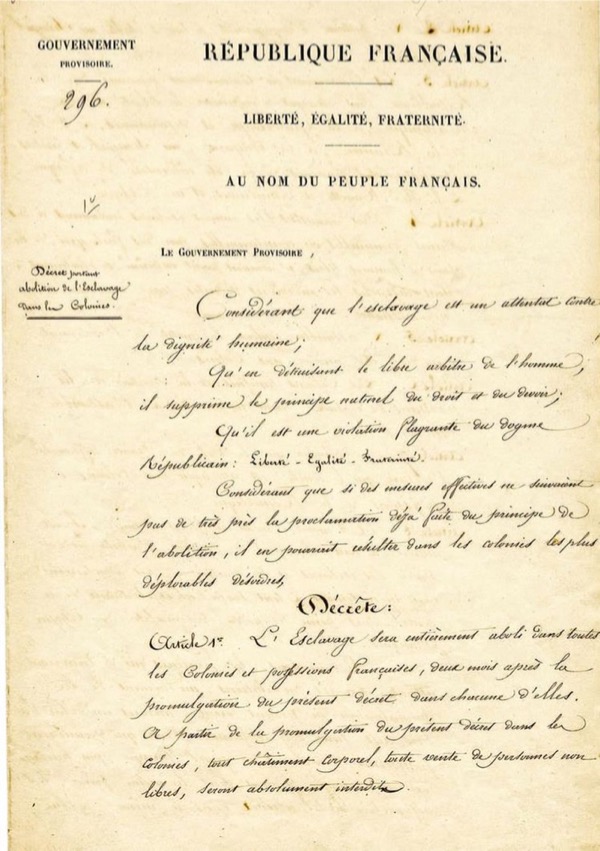

« L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits. »

Quelques précisions historiques

Un article de la grande spécialiste de la littérature maghrébine francophone, Christine Chaulet-Achour, très intéressant par les précisions qu’il apporte sur les artistes qui ont réalisé les statues de Schoelcher détruites en Martinique, ainsi que sur les échos de l’esclavage et de ses séquelles dans l’histoire littéraire, conteste ce qu’a écrit Marcel Dorigny sur Schoelcher et l’indemnisation des maîtres et pointe qu’il était un partisan de la colonisation.

Nous avons demandé à Marcel Dorigny d’apporter sur ces deux points des précisions historiques.

• La question de l’indemnisation des propriétaires d’esclaves

Schoelcher exerça la fonction de sous-secrétaire d’État auprès du ministre de la Marine et des colonies, François Arago, du 5 mars au 17 mai 1848. Il présida la Commission d’abolition du 5 mars au 17 juillet 1848. Il quitta le gouvernement après l’élection de l’assemblée législative conservatrice.

Comme presque tous les abolitionnistes, Schoelcher pensait qu’indemniser les propriétaires d’esclaves après l’abolition serait le moyen d’éviter tout retour de l’esclavage. Le précédent de l’abolition de 1794 était mis en avant : cette abolition fut imposée par l’insurrection de Saint-Domingue et ne donna lieu à aucune indemnisation et son rétablissement par Bonaparte en 1802 s’appuya en partie sur cet aspect.

Toutes les abolitions de l’esclavage colonial ont donné lieu à des indemnisations, à deux exceptions : l’abolition française de 1794, annulée par Bonaparte en 1802, et celle des États-Unis en 1865, le Sud ayant conduit et perdu la guerre contre le Nord, l’abolition décrétée par le Nord ne donna lieu à aucune indemnité.

Mais Schoelcher proposait, pour sa part, une indemnisation pour les esclaves : au sein de la Commission d’abolition, il fut le seul à proposer l’expropriation forcée des terres occupées sans titres par des colons depuis les débuts de la colonisation. Ces terres devant permettre d’installer des « nouveaux libres », qui formeraient une catégorie de petits exploitants agricoles, propriétaires de leur lopin. Cette proposition ne fut pas retenue.

Quant à l’indemnité, Schoelcher avait proposé le versement par l’État, à parts égales, de la somme allouée, entre colons et esclaves. Cette proposition fut écartée, et les colons seuls furent indemnisés. Le calcul de l’indemnité versée aux colons fut confié à une commission qui serait désignée par la future assemblée nationale. Cette commission siégea jusqu’en 1852, Schoelcher n’en fut jamais membre, il avait rompu avec le tournant conservateur consécutif à la répression violente des « Journées de juin 1848 » à Paris et avec la majorité ultra conservatrice élue après ces journées insurrectionnelles.

• Schoelcher et la colonisation

Un anachronisme fréquent aujourd’hui consiste à confondre antiesclavagisme et anticolonialisme : du 18e au 19e siècle le courant antiesclavagiste ne fut aucunement hostile à la colonisation en elle-même. Quand les colons dénonçaient l’abolition de l’esclavage qui provoquerait la mort des colonies, les abolitionnistes affirmaient au contraire que l’abolition sauverait les colonies… Schoelcher fut constamment sur cette position qui ne peut être jugée aujourd’hui sous l’angle « moral » des générations qui ont connu les réalités de la colonisation à l’époque des « grands empires ». La position de Schoelcher se rattache au courant de la « colonisation nouvelle » développé à partir des années 1760-1770, synthétisé par Carl Bernard Wadström qui était membre de la Société des Amis des Noirs, à Londres puis à Paris…

Marcel Dorigny

Les deux principales études sur Schoelcher :

• Nelly Schmidt, Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage, Fayard, 1994.

• Anne Girollet, Victor Schoelcher, abolitionniste et républicain, Approche juridique et politique de l’œuvre d’un fondateur de la République, Kathala, 2000.

On peut également se référer à :

• Anne Giroflet, Victor Schoelcher, républicain et Franc-maçon, EDIMAF, 1999

• Anne Girollet, « Les quatre vieilles colonies : la dialectique de l’assimilation et du principe de départementalisation chez Victor Schoelcher », dans Marcel Dorigny (dir.), Esclavage, résistances, abolitions, Actes du 123e congrès national des Sociétés historiques et scientifiques, Schoelcher 1998, Paris, CTHS, 1999.

• Nelly Schmidt, «Schoelchérisme et assimilation dans la politique coloniale française : de la théorie à la pratique aux Caraïbes entre 1848 et les années 1880 », dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1998.

• Nelly Schmidt, Victor Schoelcher en son temps, images et témoignages, Maisonneuve et Larose, 1998

• Henri Bangou, L’actualité du combat et des idées de Victor Schoelcher, Editions du Centre, 1973.

Pourquoi des militants ont-ils détruit des statues de Victor Schoelcher

(et est-ce justifié) ?

par Aude Lorriaux, publié par 20 Minutes le 29 mai 2020 Source

Trois universitaires ont expliqué à 20 Minutes les raisons de la destruction en Martinique de deux statues de Victor Schoelcher, connu pour avoir fait adopter le décret sur l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848.

C’était le jour même où la Martinique commémorait son abolition de l’esclavage. Vendredi 22 mai, plusieurs militants ont détruit deux statues de Victor Schoelcher, l’homme qui a décrété cette abolition, le 27 avril 1848. La scène s’est passée à Fort-de-France et à Schoelcher, ville éponyme qui par son nom même raconte le culte voué pendant des décennies à cette figure historique. Ceci est une des raisons de la colère.

« Schoelcher n’est pas notre sauveur », ont écrit dans un communiqué les militants et militantes, qui demandent qu’à la place de l’homme d’Etat soit célébré l’esclave Romain, qui, il y a 172 ans, a été envoyé en prison pour avoir joué du tambour. Ce faisant, Romain a déclenché la colère de milliers d’esclaves, et la signature en urgence du décret de promulgation de l’abolition qui avait été fixée un mois plus tôt pour juin par la métropole. « Nous en avons assez d’être entourés de symboles qui nous insultent », expliquent deux militantes dans une vidéo.

Une vidéo dans laquelle deux militantes martiniquaises

justifient la destruction des statues

Bras de fer

Qu’est-ce qu’a bien pu faire Victor Schoelcher pour que des militants en viennent à détruire son effigie ? « Schoelcher était complètement favorable à l’indemnisation des colons », affirme l’activiste Alexane Ozier-Lafontaine dans cette vidéo. La réalité est plus complexe. Selon l’historienne et directrice de recherche au CNRS Myriam Cottias, il y a eu avant l’abolition un bras de fer entre pro-abolitionnistes et propriétaires d’esclaves, qui menaçaient de faire sécession et de sortir du domaine colonial français. Schoelcher, pour obtenir une abolition immédiate, va alors négocier. Il se dit qu’il faut accepter la question de l’indemnité, mais plaide aussi pour une indemnité dédommageant les esclaves. « Mais il n’obtient pas gain de cause auprès du gouvernement de l’époque », explique la directrice du Centre International de Recherches sur les esclavages et post-esclavages (CIRESC).

Avait-il le choix ? Aurait-il pu obtenir l’abolition sans cette concession ? Difficile à dire, des siècles plus tard… Président d’honneur du Cran (Conseil représentatif des associations noires de France), Louis-George Tin est partagé : « Je comprends dans le contexte qu’il ait pu accepter ce qui nous paraît inacceptable. Cependant il aurait pu accorder des réparations aussi pour les esclaves, ce qui aurait été un pis-aller. [L’ancien président américain] Lincoln lui n’avait pas prévu de réparations du tout pour les esclavagistes », estime l’universitaire, auteur de deux livres sur l’esclavage et les réparations. Lincoln est mort avant d’avoir pu réaliser ce programme.

Un héritage qui divise

« Le vrai problème n’est pas Schoelcher mais le Schoelcherisme, c’est-à-dire ce climat qu’on a en France autour de la personne de Victor Schoelcher », estime Louis-George Tin. La ville de Schoelcher, les statues de Schoelcher, le lycée Schoelcher… Les « louanges permanentes » autour de l’ancien secrétaire d’Etat aux colonies du gouvernement Arago finissent par énerver une partie de la population, qui voudrait bien aussi qu’on rende hommage aux principaux concernés : les esclaves eux-mêmes, qui se sont soulevés.

Dans les années 1970, les travaux de l’historien Armand Nicolas, qui fut aussi secrétaire général du Parti communiste martiniquais, ont contribué à remettre en avant les esclaves comme artisans de leur libération. Si bien que deux discours s’opposaient alors, selon Myriam Cottias : l’un posant Schoelcher en héros de la liberté, l’autre affirmant la primauté du combat des esclaves eux-mêmes. « La vérité se trouve dans le mélange des deux », juge l’historienne.

Un « mythe » construit à partir de lui

D’autant que le « Schoelcherisme », c’est aussi, selon l’historienne, une politique d’assimilation menée en son nom après sa mort et aujourd’hui très contestée. A partir des années 1970, la classe politique locale va faire en sorte que le créole ne soit plus parlé. On va aussi contrôler tous les symboles culturels, comme le tambour, qui rappelle l’esclavage. Pour Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, l’opposition à Schoelcher aujourd’hui d’une partie de la jeunesse tient donc à la construction de cette figure « paternaliste », et à son héritage, « cette épaisseur de temps entre Schoelcher et aujourd’hui. »

Loin de l’image de « Papa Schoelcher »

Pour Myriam Cottias, les reproches des militantes et militants adressés à l’Etat et aux collectivités de ne célébrer que des hommes blancs, ou d’occulter les figures des esclaves qui se sont révoltés, sont également « injustifiés ». L’historienne rappelle que la collectivité territoriale martiniquaise est dirigée par un indépendantiste, Alfred Marie-Jeanne, qui a encouragé l’installation de statues de « nègres-marrons », du nom donné aux esclaves qui fuyaient les plantations. « Dans l’espace mémoriel martiniquais il est inexact de dire qu’il n’y a que la représentation d’une France triomphante. L’écriture de l’histoire de l’esclavage a changé : cela fait longtemps qu’on ne dit plus que c’est Papa Schoelcher qui a accordé la liberté aux esclaves », estime-t-elle.

« Cela pose une bonne question, une question ancienne, avec de faux arguments », ajoute l’historienne, qui comme nos deux autres interlocuteurs, pense le débat nécessaire, notamment autour de l’enseignement de l’esclavage. « C’est une urgence car cela produit des effets sur les jeunes qui ont l’impression qu’on leur ment alors que le travail est fait du côté des historiens et des militants. » L’historienne explique que les programmes de Seconde en France par exemple enseignent l’esclavage aux Etats-unis au Brésil, et… l’abolition en France. « Cette action a eu le mérite de poser avec une certaine force le débat et de crever l’abcès », complète Louis-George Tin, pour qui la véritable cible est plutôt Colbert, instigateur de l’édit royal qui réglemente l’esclavage, et dont la statue, selon lui, n’a rien à faire devant l’Assemblée nationale, et devrait plutôt se trouver dans un musée dédié à l’esclavage.

Sans forcément vouloir enlever les statues ou effacer les noms de rue, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage veut a minima les accompagner d’un panneau explicatif, qui les restitue dans leur contexte historique. Et de citer le travail réalisé à Nantes ou à Bordeaux, où six rues portant des noms de négriers doivent être dotées de plaques explicatives sur leurs activités passées. Car pour Dominique Taffin, « fermer les yeux ne tient plus. Il faut ouvrir le dialogue. Et c’est nécessaire que les collectivités et l’Etat prennent pleinement la mesure de ces enjeux et ne considèrent pas que ce sont juste des débats de communautés. »