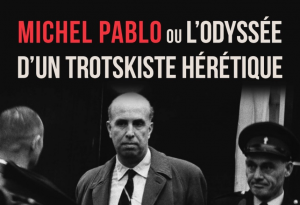

Les éditions Syllepse publient sous le titre Michel Pablo ou l’odyssée d’un trotskiste hérétique la traduction de The well-dressed revolutionnary par Hall Greenland, lui-même ancien militant trotskiste australien ne cachant pas son empathie pour le personnage. Michel Raptis (1911 – 1996), dit Pablo, fut l’un des plus influents leaders du mouvement trotskiste mondial, co-fondateur de la IVe Internationale en 1938 et membre de son secrétariat international jusqu’en 1965. Dans les années 1950 et 1960, une grande partie de son activité fut consacrée à un soutien actif et concret à la lutte armée anticoloniale algérienne. A l’indépendance de l’Algérie, Pablo fut un « pied-rouge », conseiller auprès d’Ahmed Ben Bella, jusqu’au coup d’Etat de Houari Boumédiène en 1965 qui l’obligea à fuir.

Nous publions cet été 2025 en trois épisodes les bonnes feuilles des chapitres du livre de Hall Greenland relatifs à cet engagement. Un premier épisode revenait sur le soutien inconditionnel au FLN et l’aide logistique à sa Fédération de France. Le second épisode relatait l’installation au Maroc par les trotskistes d’une usine d’armement clandestine destinée à l’ALN. Le troisième et dernier épisode raconte le combat perdu par Pablo et les rares marxistes algériens, comme Mohammed Harbi, pour tenter d’instaurer un socialisme autogestionnaire dans l’Algérie nouvelle.

Le pari de Pablo : Athènes à Alger (1962-1965)

(extraits du chapitre 12)

« Il serait évidemment fort commode de faire l’histoire si l’on ne devait engager la lutte qu’avec des chances infailliblement favorables », Karl Marx à Ludwig Kugelmann, 17 avril 1871.

À la suite des accords d’Évian de mars 1962, qui mirent un terme à la guerre en Algérie, les colons européens commencèrent à quitter le pays en masse. Ils abandonnaient villas, appartements, usines, magasins et fermes. Le grand exode commençait. Près d’un million de personnes s’en allèrent. Les biens qu’ils laissaient derrière eux – les biens vacants[1] – tombèrent en une multitude de mains. À certains endroits, ce furent des « gros bonnets » avec de l’argent et des armes qui s’emparèrent des propriétés ou passèrent des accords avec les propriétaires sur le départ ; ailleurs, ce furent les combattants locaux ou les unités de l’armée qui en prirent le contrôle.

Mohammed Harbi revint dans sa ville natale de Skikda (ex-Philippeville) en 1963 pour trouver une mafia locale ayant choisi et dirigeant les meilleures fermes et les meilleures entreprises. Ils menacèrent d’abattre quiconque discuterait leur autorité (y compris Harbi luimême)[2]. Dans la mesure où l’Algérie faisait face à trois éventualités – le capitalisme néocolonial, le « socialisme » bureaucratique ou la transition vers un socialisme démocratique – alors, cette appropriation de type « Far West » a favorisé la première. Laisser cela prospérer signifierait, selon les mots de Ben Bella, « remplacer le colonialisme français par le colonialisme algérien », ce qu’il était déterminé à contrecarrer[3].

Par-ci par-là, à l’occasion, les travailleurs eux-mêmes bloquèrent le gangstérisme, prenant le contrôle et la gestion des fermes et des entreprises. Ce « socialisme par en bas » était né d’une nécessité plutôt que d’un choix politique. Ce « socialisme par en bas » naissait plus de la nécessité que d’un choix politique[4]. Cela ouvrait néanmoins des possibilités, même en l’absence d’intention.

Cette initiative d’en bas était ce sur quoi Pablo comptait pour forger une nouvelle alternative aux modèles de développement capitaliste ou bureaucratique de type soviétique qui étaient toujours dominants dans les pays nouvellement indépendants du tiers-monde. Tard dans sa vie, réfléchissant à l’avenir de la Russie tsariste, Marx avait caressé l’idée de la possibilité d’une voie pour un développement non capitaliste et coopératif. La voie choisie par Pablo aurait pour cœur une expansion de la démocratie. Comme il le dira à Adolfo Gilly quelque trente ans plus tard (et, comme nous le verrons, ce n’était pas une justification a posteriori) :

Dans toute une série d’exemples, il n’y en a pas un seul où, après la victoire, la question de la démocratie n’ait pas dominé. Ce souci de la démocratie doit être le but de la révolution. […] On ne fait pas la révolution pour mettre en place une dictature révolutionnaire. On entreprend une révolution pour permettre aux masses de gouverner elles-mêmes la société[5].

Ben Bella et les « biens vacants »

La première épreuve du nouveau gouvernement Ben Bella, formé en septembre, fut d’empêcher le pillage massif et de reconnaître la tendance à l’« autogestion » qui avait été déclenchée spontanément dans le pays par des dizaines de milliers de travailleurs prenant possession et gérant eux-mêmes des fermes et des entreprises abandonnées. Ce furent ces travailleurs, organisés dans des comités de gestion et travaillant sous les directives de ces comités, qui parvinrent à semer puis engranger une bonne récolte en 1962 en l’absence de leurs anciens maîtres européens.

La confiance que Pablo accordait à Ben Bella, désormais dirigeant officiel de la nouvelle République démocratique et populaire d’Algérie, n’était pas mal placée. Dans une série de décrets pris en octobre et novembre, Ben Bella avait annulé toutes les transactions immobilières depuis le 1er juillet et avait promis un réexamen de toutes celles qui avaient eu lieu entre les accords d’Évian et l’indépendance. Il avait aussi exigé que les fermes et les entreprises abandonnées soient dirigées par des comités de gestion composés des travailleurs. Ben Bella avait chargé Pablo d’élaborer les plans de gestion démocratique des fermes et des usines abandonnées. Voici comment Pablo en parle trente ans plus tard :

J’ai apprécié en lui, dès que je l’ai rencontré, ses dispositions vraiment révolutionnaires, sa générosité, son courage et sa disponibilité à ouvrir des développements révolutionnaires, y compris dans le domaine social en Algérie. Par exemple, on s’est mis immédiatement d’accord en ce qui concernait les propriétés laissées vacantes par les colons […] qui ne devraient être ni étatisées, ni distribuées à des propriétaires privés, mais placées sous un régime d’autogestion. Il a immédiatement accepté cette idée et m’a en partie chargé de faire en sorte que cette idée puisse se réaliser ; c’est grâce à lui, à son accord, bien sûr, que nous avons pu faire cette expérience de l’autogestion. […] Pour cette expérience, l’accord et le soutien de Ben Bella étaient absolument nécessaires[6].

L’un des premiers actes du nouveau gouvernement Ben Bella fut la création du Bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants (BNBV). Pablo était au cœur de ce bureau qui comportait, comme le rappelle Mohammed Harbi, un groupe de socialistes arabes que Nasser avait libérés des prisons d’Égypte à la demande de Ben Bella[7].

Comme nous l’avons vu, des comités étaient apparus spontanément dans de nombreux endroits, pour prendre la direction de fermes et d’entreprises abandonnées. Le décret d’octobre formalisait ce qui avait déjà eu lieu et encourageait son extension. Cependant, Pablo et ses collègues du BNBV remarquèrent rapidement que cette mise en place avait été sabotée et contrecarrée dans de nombreuses régions du pays. Dans un rapport urgent adressé à Ben Bella et son cabinet, en décembre, le BNBV détaillait clairement ces actions « antinationales » :

Les biens vacants devaient devenir l’objet d’une spéculation frénétique, dont les bénéficiaires étaient souvent ceux précisément restés à l’abri du besoin, tels certains militants responsables du parti, de l’administration et de l’armée, ainsi que des propriétaires et des grands commerçants. Profitant de la confusion générale, quelques-uns d’entre eux ont fait ou voulu faire fortune au détriment du patrimoine national et du peuple[8].

Il y avait aussi des tricheries :

Ailleurs des faux comités de gestion ou gestionnaires se substituent aux anciens propriétaires, parfois avec leur consentement ou à la suite de transactions illégales conclues avec eux. […] Des entreprises industrielles, des fonds de commerce, des appartements sont chaque jour illégalement occupés ou distribués à des favoris, malgré l’interdiction des autorités[9].

Dans la vacance du pouvoir de l’époque, il y eut aussi eu des « nationalisations » parallèles faites par l’armée et le ministère de l’agriculture, prenant possession des exploitations agricoles et les transformant en fermes d’État sur le modèle russe, en opposition frontale avec le modèle coopératif ou socialiste autogestionnaire adopté par le cabinet de Ben Bella. En l’absence de législation précise, des bureaucrates locaux, dans certains districts, « écrémaient » les profits des fermes abandonnées.

Les décrets de mars 1963 sur l’autogestion

Pour contrer ces infractions, le BNBV réclama une importante campagne de presse et la création d’un corps d’inspecteurs chargés de promouvoir le nouveau secteur socialiste autogéré de l’économie ainsi que les droits des producteurs. À la fin de décembre, le gouvernement accéda à cette demande.

Simultanément, Pablo fut chargé de rédiger des lois plus détaillées régissant l’autogestion. Elles couvraient les nouvelles structures de la mise en place des pouvoirs précis des assemblées générales, introduisant des conseils de travailleurs dans les plus grandes entreprises qui se réuniraient plus fréquemment que les assemblées et qui serviraient de contrôle aux comités de gestion. La loi détaillait aussi les régulations financières pour les nouveaux organismes de gestion et les règles pour la désignation des directeurs, qui devaient être techniquement compétents et chargés de l’administration quotidienne des fermes et des entreprises. Les gérants et les directeurs devaient être recrutés par le gouvernement local ou national pour représenter l’intérêt général. Ces lois sont devenues ce qu’on a appelé les « décrets de mars 1963 ». Lors d’une émission radiodiffusée dans tout le pays le 29 mars, Ben Bella annonça que « désormais, nous ne parlerons plus de “propriétés abandonnées”, mais d’entreprises en autogestion ».

Courts et concis, les décrets furent publiés en fanfare. Ben Bella arpenta le pays célébrant l’« ouverture démocratique et socialiste » sur laquelle s’engageait désormais la révolution. C’était la récompense de la longue lutte du peuple algérien. Mais Ben Bella soulignait également que le secteur – le plus développé et le plus rentable du pays – serait progressivement soumis à des taxes pour qu’il puisse jouer son rôle dans l’aide au développement des parties moins développées ou plus pauvres du pays. Symboliquement, il parraina l’élection du premier conseil de travailleurs dans l’ancienne ferme de la famille Borgeaud, la plus grande et la plus connue des familles de propriétaires coloniaux.

La BNBV allait être rebaptisé Bureau national d’animation du secteur socialiste (BNASS) et chargé de veiller à ce que les nouvelles structures soient mises en place partout. La situation était loin d’être idéale, ce que reconnaîtra plus tard Pablo :

Pour que l’autogestion fonctionne selon la lettre et surtout l’esprit des décrets de mars 1963, il fallait qu’il existe des cadres, des structures techniques et un État, un parti, des syndicats, agissant de manière coordonnée et consciente dans ce but. Or, dans la meilleure des hypothèses cela exigeait du temps[10].

Mais le temps ne fut jamais de leur côté. La première mésaventure se produisit tôt dans la tournée nationale de Ben Bella en faveur de l’autogestion quand son ministre des affaires étrangères, Mohamed Khemisti, fut assassiné[11]. Le président abandonna sa tournée pour rentrer à Alger assister aux obsèques début mai.

Pablo espérait que les décrets de mars seraient suivis par une législation plus précise détaillant comment les travailleurs seraient rémunérés (comme producteurs plutôt que comme salariés) et planifiant l’économie. Il considérait cela comme un impératif pour empêcher les entreprises de devenir aussi indépendantes, compétitives et « égoïstes » que celles qu’elles avaient remplacées. En d’autres termes, on demandait aux entreprises de prendre leur part dans le développement du pays, en échange de quoi le gouvernement fournirait une aide technique, financière et commerciale. « Malheureusement, notera plus tard Pablo, les décrets avaient surtout pour fonction une exploitation politique, et peu d’attention fut donnée à leur développement économique et technique et à leur application[12]. » Harbi et d’autres auteurs avaient fait le même constat, mais rejetaient la responsabilité sur Ben Bella pour avoir capté le crédit politique et la popularité de la proclamation d’un socialisme « autogestionnaire », en se préoccupant si peu, voire pas du tout, des détails de son fonctionnement et de son développement.

Vers la bureaucratisation

Tout aussi malheureuse fut la création presque concomitante de l’Organisation nationale de la réforme agraire (ONRA). Rattachée au ministre de l’agriculture, elle était chargée d’assurer la liaison avec les directeurs et les présidents de comités de gestion, ainsi que du financement, de l’aide technique et commerciale des fermes autogérées. L’ONRA était même habilitée à regrouper et à réorganiser les exploitations agricoles autogérées. Elle contrôlait également la formation des conseils communaux d’autogestion locaux qui nommaient les directeurs. Sans surprise, cela donna naissance à une nouvelle sorte de bureaucrates. Les travailleurs les plus instruits et les plus qualifiés, qui composaient souvent les comités de gestion et leurs présidents, tendaient à devenir les nouveaux dirigeants des entreprises. Ils étaient en cela encouragés par l’ONRA qui utilisait également ses propres leviers pour « guider » les entreprises autogérées.

L’ONRA affirmait que son intervention augmentait la rentabilité. Pablo contestait fortement cette affirmation, soulignant que le niveau technique et professionnel des bureaucrates des ministères était faible et que leur intervention décourageait la créativité et l’enthousiasme des travailleurs. Il citait l’exemple de l’Union soviétique où la gestion centralisée et autoritaire de l’économie avait conduit à une prolifération de bureaucrates et à la stagnation de la productivité du travail. Harbi confirma plus tard que l’ONRA et la bureaucratie, généralement hypertrophiée, étaient la source d’une importante corruption[13].

La progression de cette tutelle bureaucratique fut aidée par la suppression, à l’automne 1963, du BNASS et de son programme radiophonique « La voix de l’Algérie socialiste », pour lequel Pablo avait écrit de nombreux scripts. Ben Bella valida cette décision sous la pression du ministre de l’agriculture, Amar Ouzegane, avec qui il avait été en prison pendant la guerre. Ouzegane n’était pas favorable à l’autogestion, au contraire du directeur du BNASS, Abdelkader Maachou, qui était un proche de Pablo. Il y eut une « captation » similaire par le ministère de l’économie nationale, du secteur industriel autogéré, beaucoup plus petit.

Cette victoire apparente des bureaucrates pendant l’automne 1963 fut combinée avec le refus de Ben Bella d’approuver un projet de ses conseillers, dont Pablo était le chef, de créer un corps de coordination économique pour le secteur socialiste de l’économie. Ce corps aurait été responsable d’une certaine planification prévisionnelle et de la mise en place de critères et de priorités pour les investissements dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, le logement et le tourisme[14]. Théoriquement, cet organisme de planification aurait dû travailler avec les conseils communaux démocratiques locaux, qui auraient rassemblé les citoyens et les travailleurs locaux pour préparer des plans locaux. Ces conseils locaux étaient encore à créer.

C’était un autre projet que Pablo pressait Ben Bella d’adopter. Tout ceci était évidemment destiné à contourner les différents ministres et ministères et à s’assurer de placer les rênes du pouvoir entre les mains des travailleurs et des paysans.

En août 1963, Pablo écrivit un long mémorandum à Ben Bella pour tenter de l’inciter à renverser la tendance à la bureaucratisation[15]. Il rappelait au Président l’importance politique d’un socialisme autogestionnaire, son attrait universel et la façon dont il s’en était fait le champion en publiant les décrets de mars. Il indiquait à quel point les travailleurs eux-mêmes avaient sauvé le pays en prenant le contrôle des fermes abandonnées et en assurant les bonnes récoltes de 1962 et 1963. Il indiquait aussi comment l’enthousiasme et la créativité des travailleurs avaient été le facteur le plus important dans l’économie, étant donné les pénuries de toutes sortes, en experts et en qualification. Si les travailleurs n’étaient pas libres de gérer leurs entreprises, alors le pays se trouverait en danger.

Pablo ne s’est pas arrêté là. Il détaillait ensuite les moyens par lesquels l’ONRA et ses agences associées détruisaient l’autogestion. Elles avaient falsifié ou annulé des élections, ou inversé des résultats, passé des marchés avec des présidents sans en référer aux structures élues. Elles avaient pris possession de tracteurs et autres machines et les louaient maintenant à des prix exorbitants. Contre l’avis expérimenté des agriculteurs, l’ONRA et ses agences avaient infirmé des décisions concernant la nature des cultures que les fermes devaient planter. Elles s’étaient également octroyé la vente des récoltes. La liste pourrait être allongée. Enfin, par-dessus tout, elles taxaient les revenus et payaient les travailleurs agricoles comme s’ils étaient de simples employés de l’État.

Pablo replaçait tous ces éléments dans le contexte plus large des aléas qui marquent le déroulement des révolutions :

Il est dans la nature de la révolution socialiste qu’en se développant elle donne lieu à des différenciations idéologiques dans son sein. Il n’y a pas seulement les ennemis déclarés de la révolution, qui se placent délibérément, consciencieusement, à l’extérieur de celle-ci ; il y a, à l’intérieur même de la révolution, une différenciation inévitable entre la gauche démocratique de la révolution, qui fait confiance aux masses, qui ne conçoit pas la révolution sans participation consciente et volontaire des masses à la gestion de l’économie et de l’État, et l’aile bureaucratique de la révolution à mentalité politique féodale et autoritaire, qui a tendance à se substituer partout aux masses et à les réduire au rôle de salariés de l’État et de simples exécutants de ses décisions[16].

Au début de la deuxième année de la révolution algérienne, Pablo voyait l’avenir du socialisme algérien comme une compétition entre ses variantes démocratiques et bureaucratiques, comme il le nota dans son rapport à l’Internationale daté du 27 août 1963.

Il admettait que ce conflit essentiel pouvait être difficile à discerner, car l’Algérie « avan[çait] dans la voie de la révolution empiriquement, sous la poussée instinctive des forces sociales qui s’entrechoquent dans une grande confusion idéologique[17] ». Il mettait en garde contre la tentation de juger la révolution sur la base de l’état de sa superstructure – le type de Constitution, la condition des femmes, l’omniprésence de la religion, etc. Ces indicateurs pouvaient suggérer que la contrerévolution l’avait déjà emporté. Tout en admettant que toutes sortes de phénomènes politiques réactionnaires et conservateurs existaient encore – « ces manifestations politiques récentes ne cadrent pas avec une démocratie politique socialiste[18] » –, il affirmait que pour un marxiste l’argument clé est la transformation structurelle du pays. C’est cela qui était en cours et il restait optimiste : « Nous étions, dès le début, conscients des limites inévitables du régime de la démocratie politique en Algérie, sans conclure pour autant que la marche de la révolution se trouverait dans ce cas forcément bloquée[19]. »

Il comptait toujours sur Ben Bella pour favoriser l’option socialiste et démocratique en mettant en place des administrations locales ou « communales » démocratiques et en s’opposant aux « tentatives de l’aile bureaucratique de la révolution d’altérer [l’autogestion] au profit d’une économie étatisée et autoritairement administrée d’en haut[20] ». De façon significative, la caractérisation, datant de l’année précédente, de l’armée comme une avant-garde révolutionnaire des travailleurs et des paysans avait disparu.

L' »opportunisme » de Ben Bella

Le souhait que Ben Bella intervienne « énergiquement » du côté de l’aile démocratique s’avéra un vain espoir. Pablo ne voulait cependant pas partager l’attitude critique vis-à-vis de Ben Bella qu’affichaient les dirigeants de la gauche algérienne, comme Mohammed Harbi qui ne partageait ni l’« indulgence » de Pablo à l’égard de Ben Bella ni la moindre illusion sur les dirigeants de l’armée. Pour Pablo, Ben Bella était au pire une figure bonapartiste jonglant avec des factions rivales. Pour Harbi, Ben Bella était un opportuniste qui improvisait et se démenait pour accompagner les événements. « Il allait à droite, puis à gauche, se basant tout le temps sur des contacts et des relations personnelles ; il n’avait aucune organisation sur laquelle s’appuyer. Il n’avait pas de vision stratégique[21]. » D’un autre côté, Harbi reconnaît les avantages de l’amitié de Pablo pour Ben Bella : « Pour lui, les discussions avec Michel étaient très intéressantes, un apprentissage… » Lorsque Pablo demanda à Harbi de rejoindre l’équipe travaillant avec Ben Bella, il commença par refuser. :

Je lui ai dit : « Je ne pense pas que Ben Bella soit capable d’aller là où tu crois qu’il peut aller. Le nationalisme algérien a une histoire que tu ne connais pas. Le nationalisme algérien a une histoire que tu ne connais pas. Il a une forte dose de conservatisme et l’armée algérienne n’a rien à voir avec les révolutionnaires barbus de Cuba[22]. »

La suspicion était mutuelle. Ben Bella prit ses distances avec Harbi après avoir appris qu’il était communiste. Néanmoins, il s’adressait à lui de temps à autre pour lui demander conseil, mais il n’accorda à la gauche aucun poste de pouvoir réel au sein du régime. La gauche était bonne pour les conseils et l’aide technique – « toutes les idées et les textes des décrets de mars venaient de Michel », rapporte Harbi –, mais c’était à peu près tout. « Il nous a donné la presse, mais rien d’autre. » De même, la plupart des membres de l’équipe de Pablo n’étaient pas algériens. Dès l’été 1963, l’opposition conservatrice en fit grand cas. Le journal de l’armée, El Djeich, publia une lettre qui s’insurgeait contre « la faune cosmopolite qui débarque régulièrement sur notre sol, ces barbus et ces intellectuels en col roulé, les SaintBernard du socialisme[23] ».

Harbi n’était pas d’accord avec Ben Bella sur la question de la religion ni sur ses amitiés persistantes avec des gens hostiles à l’autogestion et aux réformes démocratiques. Il estimait que Pablo refusait de prendre en compte l’importance de la religion dans le contexte algérien – il considérait que c’était une vieille erreur des matérialistes historiques de sous-estimer la superstructure au profit de la base économique. Au cours des trois années du régime de Ben Bella, comme l’ont souligné David et Marina Ottaway, les Algériens ont financé la construction et la rénovation de quelque 400 mosquées[24]. Les conservateurs de l’armée et du FLN attiraient régulièrement l’attention sur les mécréants étrangers et communistes au cœur du régime de Ben Bella. Harbi avait averti Pablo qu’il sous-estimait l’emprise de la religion et du chauvinisme, mais en vain.

Mohammed Harbi a mené et perdu plusieurs batailles sur la question de l’islam. Organisateur des étudiants algériens en France dans les années 1950, il avait soutenu la création d’une « Association des étudiants algériens » inclusive, mais il avait perdu face aux communautaristes religieux qui voulaient une « Association des étudiants algériens musulmans ». Ben Bella n’y avait vu aucun problème et avait déclaré à Harbi : « Pour moi, la religion est essentielle. » Selon Harbi, il voulait même que le GPRA (gouvernement provisoire de la République d’Algérie) porte la lettre supplémentaire M pour « musulman ». C’est Nasser en personne qui le dissuada en lui disant : « Alors que je suis engagé dans une bataille contre les Frères musulmans, tu veux vraiment me lancer cette pierre[25]… »

Alger – La Havane

Dans ces conditions, pourquoi Pablo a-t-il persisté dans son engagement plein d’espoir auprès de Ben Bella ? La réponse réside en partie dans l’affection et l’amitié qu’il avait pour Ben Bella, mais aussi dans la compréhension du rôle que le président populaire pouvait jouer en l’absence d’une organisation révolutionnaire forte. Ben Bella soutint avec force les révolutions coloniales en Afrique et en Amérique latine. S’il pouvait se montrer à la traîne et peu fiable dans son propre pays, il n’en était pas moins constant dans son soutien aux initiatives révolutionnaires et anti-impérialistes à l’étranger. Il fit d’Alger la deuxième Havane, la deuxième capitale de la révolution, la « Mecque de la révolution », pour reprendre le titre du récit magistral de Jeffrey James Byrne sur la diplomatie révolutionnaire de l’Algérie des années Ben Bella[26]. Pablo avait noué des relations amicales avec nombre des pèlerins de la révolution venus à Alger au cours de ces années-là, en particulier ceux du Portugal, d’Angola et du Mozambique.

La célébration de l’indépendance en juillet 1962 avait attiré à Alger de nombreux dirigeants des mouvements révolutionnaires coloniaux. Des dirigeants de l’African National Congress y côtoyaient ceux de la résistance portugaise antisalazariste ou antifasciste. Dans les années suivantes, Alger hébergea les bureaux des mouvements révolutionnaires du monde entier, leur fournit de l’aide financière, entraîna et arma leurs combattants. Les quelques cargos algériens servaient à transporter des armes destinées aux guérillas latino-américaines. Ses avions acheminaient des armes vers les bases africaines des mouvements indépendantistes d’Afrique australe.

Le premier voyage à l’étranger de Ben Bella fut de se rendre à New York pour la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU en octobre 1962. Dans son discours, il rendit un hommage remarqué à Cuba la révolutionnaire. Et ce, malgré l’importance pour l’Algérie de l’aide venue de Washington et le soutien personnel que le président américain John F. Kennedy avait apporté à la lutte algérienne, lorsqu’il était sénateur du Massachusetts. Lors de son voyage de retour, Ben Bella fit escale à Cuba où il fut accueilli par une foule en liesse alors qu’il faisait le tour de l’île en compagnie de Fidel Castro. Selon Pablo et Adolfo Gilly, il avait apporté une quantité importante de devises étrangères pour aider Cuba à faire face au blocus américain paralysant[27].

Cette visite fut le premier pas vers l’établissement de relations particulières entre les deux capitales de la révolution – et, pour un temps entre les deux dirigeants révolutionnaires. La manifestation la plus significative de cette relation fut l’aide apportée par l’Algérie à Che Guevara lorsqu’il tenta de relancer la révolution au Congo. En 1964, le Che et une poignée de combattants cubains rejoignirent l’est du Congo via Alger. Des armes leur furent également expédiées d’Alger. Pablo était un intermédiaire clé dans ce soutien. Les armes tchèques destinées au Che devaient être livrées par une voie discrète et Pablo était l’intermédiaire. Il y avait là une certaine ironie. Un trotskiste facilitait l’aide qu’apportait un régime stalinien à une formation révolutionnaire.

Che Guevara, le révolutionnaire par excellence de l’époque, se rendit en Algérie à l’été 1963. Pablo, le révolutionnaire trotskiste, né grec, passa une nuit mémorable à discuter avec le Che, la légende révolutionnaire marxiste, né argentin, dans le jardin de l’ambassade cubaine. À l’époque, Pablo n’était pas au courant de la brouille entre le Che et Fidel à cause de la complicité du dirigeant cubain avec l’Union soviétique, ni de l’intervention du Che pour libérer les trotskistes cubains de prison. Il connaissait l’intégrité révolutionnaire irréprochable du Che et son anxiété à alléger la pression sur les Vietnamiens en étendant la lutte révolutionnaire sur des fronts de plus en plus nombreux. Il le trouva impressionnant, bien que réticent et prudent. Au cours de la longue discussion qu’ils eurent cette nuit-là à Alger, ils échangèrent leurs points de vue sur la politique économique la plus adaptée à la transition postcoloniale vers le socialisme. Che Guevara était très partisan de favoriser l’industrie lourde, d’une gestion centralisée par le haut et des incitations morales, tandis que Pablo mettait l’accent sur l’autogestion, l’industrie légère et le rôle des incitations matérielles. Ni l’un ni l’autre ne changea de position. Dans ses mémoires, Pablo raconte que cette nuit fut pour lui mémorable car il avait perçu dans le regard du Che un certain fatalisme quant à son avenir. Le comportement du Che lui a rappelé les vers du poème de Swinburne « Atalante à Calydon » : « Dans son cœur, un désir muet /dans ses yeux, un pressentiment de la mort. » Ce ne fut pas pour Pablo une surprise totale que le Che meurt trois ans plus tard en Bolivie, dans ce que Pablo considéra comme une mission tragique, mal préparée et « suicidaire[28] ».

Au début de l’année 1964, Pablo exprima à nouveau ses inquiétudes sur la révolution algérienne dans un éditorial de Sous le drapeau du socialisme, publié à Alger par la commission africaine de la 4e Internationale. Le titre de l’éditorial indiquait son point de vue : « La relance nécessaire[29] ». Il reconnaissait que l’Algérie était ballottée par les difficultés économiques et la stagnation, et qu’une série de mesures étaient nécessaires pour catalyser le processus. Il en donnait un aperçu détaillé : développer des coopératives agricoles et commerciales ; mobiliser les chômeurs et les personnes sous-employées dans des travaux publics comme la reforestation, l’entretien des systèmes d’irrigation et la construction d’équipements publics ; diversifier les marchés d’exportation ; briser la corruption et les privilèges ; élaborer un plan économique à court terme avec des objectifs précis et mettre en place des banques d’investissements destinées à l’agriculture et à l’industrie. Il était temps également de démocratiser l’administration, le FLN et les syndicats et de prendre des mesures égalitaires en matière de revenus et de fiscalité. Il résumait cela par l’expression d’une relance « par les masses ; pour les masses et contre les réseaux et les clans qui abritent et nourrissent les forces antisocialistes et traditionalistes ».

La Charte d’Alger

La gauche du FLN reprit ces idées. En avril 1964, le FLN tint son premier congrès après l’indépendance et adopta la charte d’Alger, qui engageait l’Algérie dans la voie d’un socialisme autogestionnaire. Harbi en était l’auteur principal, après en avoir toutefois discuté de ses projets avec Pablo. La seule suggestion de Pablo que Harbi rejeta fut le soutien à la démocratie multipartite. Selon Pablo, c’était un élément essentiel de toute démocratie socialiste. Rosa Luxemburg avait insisté sur ce point dans ses débats avec les bolcheviks après la révolution russe. Ce que Trotsky avait reconnu par la suite. Si Harbi était du même avis que Pablo, il pensait cependant qu’une tentative d’inclure cette question dans la charte mettrait en péril l’acceptation de l’ensemble du document. Cela reviendrait à demander au parti unique au pouvoir de renoncer à son monopole. Autant que Pablo, il savait que leur influence dépassait la réalité des forces réelles dont ils disposaient dans le pays, mais Pablo pensait qu’il valait la peine de soulever la question du multipartisme. Il se rangea finalement à l’avis de Harbi : « Après tout, il connaissait le FLN mieux que moi[30] ».

La charte laissait espérer que l’autogestion dépasserait le domaine purement économique et que sa forme actuelle était la première étape d’un programme de réformes plus général et plus ambitieux.

La charte allait même plus loin en affirmant que l’autogestion ou la démocratie directe dans un domaine soulèverait inévitablement la question de son extension[31]. C’était une possibilité, la propagation ou la contagion était loin d’être automatique.

Pendant le congrès, l’armée contrôla les élections aux postes exécutifs du parti. Ben Bella ne fit rien pour s’y opposer. Harbi raconte un incident révélateur. Il était assis à côté de Ben Bella et de Boumediene lorsqu’ils lisaient la liste des candidats au comité central. Selon son récit, Boumediene a barré deux noms, dont celui d’un officier, le capitaine Abderrazak Bouhara, « très favorable à l’autogestion », pour les remplacer par ceux des deux commissaires de police, Bensalem et Ahmed Draya, qui étaient ses protégés. Devant la protestation de Harbi, Boumediene s’est tourné vers lui pour lui dire : « Mohammed, ne t’occupe pas des affaires des grandes personnes[32]. »

La gauche aurait pu l’emporter sur le plan idéologique, mais l’organisation réelle, le FLN, restait plus fermement encore entre les mains de la bureaucratie et de ses chefs militaires comme Boumediene. Les espoirs de Pablo que, suite à l’adoption de la charte, le FLN – ou son aile gauche – pourrait faire émerger une sorte de courroie de transmission entre un Ben Bella plus audacieux et les paysans et ouvriers révoltés, s’avéraient peu convaincants.

Pablo avait désormais compris que Harbi avait raison au sujet de l’armée : « Ils n’étaient pas comme les barbus de Cuba », même s’il conservait un vague espoir dans les « forces radicales » au sein de l’armée[33]. Selon Harbi, c’était l’armée – et en particulier son service de renseignement – qui était à l’origine des mises en garde incessantes des médias contre les « étrangers » (comme Pablo) et qui usait du racisme contre Ben Bella pour son accueil des mouvements de libération africains, dont beaucoup avaient des bureaux à Alger.

Le poids de l’armée

L’expérience algérienne de Pablo allait lui démontrer le rôle limité qu’une armée pouvait, ou devait, jouer – même si elle se prétendait révolutionnaire. « La révolution n’a pas besoin de soldats, devait-il dire à Gilly trente ans plus tard, elle a besoin de révolutionnaires, c’est-à-dire d’individus qui se sont formés eux-mêmes, profondément convaincus de la nécessité de faire la révolution, d’hommes et de femmes qui ont très consciemment accepté de faire les sacrifices ultimes, si nécessaire. » Il reconnaissait d’ailleurs que si l’armée pouvait contribuer au renversement du régime, ce n’était pas sur elle qu’il fallait compter pour appuyer une démocratie participative plus large[34].

Lors de son dernier entretien avec lui, Gilly ne le laissa pas esquiver la difficulté de sa position :

– Dès lors qu’on aborde la question de la lutte armée, le mouvement révolutionnaire doit construire une armée, même clandestine, et cela demande de la discipline et des soldats. Comment peut-on régler les deux choses en même temps ?

Pablo répondit la chose suivante :

Je suis absolument partisan de la nécessité absolue pour la révolution de l’utilisation de la violence révolutionnaire contre l’ennemi. Je ne suis pas pour le sentimentalisme. La lutte des classes et la révolution sont très dures et des combats féroces ont lieu dans un monde qui est, globalement, préhistorique et barbare. Mais si on n’utilise pas ces méthodes de combat contre la barbarie des autres, on trahit les victimes de cette barbarie[35].

Ce dilemme, selon lui, ne pouvait être résolu que par la pratique la plus large de la démocratie – y compris au cours de la lutte armée. Il fallait toujours, dans tout conflit, peser le pour et le contre d’un comportement plus ou moins civilisé. Il citait l’exemple de la résistance grecque pendant la guerre où des bataillons entiers et même des villages débattaient et votaient pour décider s’il fallait tuer les prisonniers allemands en représailles des atrocités commises par l’armée allemande. Il y eut, par exemple, des cas où des assemblées générales ont empêché l’action des dirigeants du parti qui avaient ordonné de telles représailles. Il a raconté à Adolfo Gilly un épisode survenu dans la ville grecque de Zagora, dans la montagne surplombant le village côtier d’Horefto. Les Italiens, qui occupaient Horefto, ont demandé que Zagora, tenue par les partisans, leur envoie un médecin pour soigner un de leurs soldats. La Résistance réunit le village pour discuter s’il fallait leur envoyer le médecin (qui était le père de Marika, qui fut plus tard un proche camarade de Pablo). La discussion s’orientait vers le refus lorsque le médecin s’est levé pour déclarer qu’en raison de son serment éthique à sauver des vies, il allait prendre sa mule et aller dans la neige jusqu’à Horefto. Le village pouvait, soit essayer de l’en empêcher soit le punir à son retour. Les villageois et les partisans s’étonnèrent mais acceptèrent sa décision. C’était, pour Pablo, « un exemple de fraternisation révolutionnaire, et un très bon ». Il ajoutait que c’était également un exemple réussi de défiance vis-à-vis des chefs staliniens qui étaient en général implacables et brutaux[36].

Lors de la conférence du FLN en avril 1964, Ben Bella répéta et claironna l’appel à s’engager dans une transition plus authentique vers un socialisme autogéré. Il s’avéra cependant que c’était purement rhétorique, comme Pablo s’en rendit compte : « Ben Bella subissait la pression des forces antagonistes qui luttaient au sein de son régime[37]. »

Dans le sillage du congrès du FLN, Ben Bella continua à prendre ses distances avec Pablo et la gauche du FLN. C’était, selon Pablo, une attitude d’autopréservation :

Il l’a fait parce qu’il a vu qu’il avait été trahi, parce qu’il y avait de fortes réticences de son entourage envers les « pieds-rouges » – j’étais un pied-rouge – ces athées étrangers, qui, en réalité, ne le dérangeaient pas. Ils s’opposaient à nous, non pas parce que nous étions rouges et athées, mais parce que nous étions pour l’autogestion […] ce qu’ils voyaient comme le plus puissant ennemi de leur propre pouvoir d’État. C’était sur la question de l’autogestion que se cristallisait l’opposition entre eux et nous[38].

Ben Bella ne rompit pas complètement les contacts et se montra, selon Pablo, un peu embarrassé de cette froideur qu’il manifestait envers son ami grec qui avait tant fait pour l’Algérie. Étant donné le fort attachement que Ben Bella avait envers l’islam et à son identité arabe, il n’était pas surprenant qu’il soit sensible aux pressions réactionnaires venant de l’armée et des institutions religieuses. De plus, certains de ses plus anciens camarades étaient des croyants conservateurs. Ahmed Mahsas, qu’il nomma ministre de l’agriculture en 1963 et qui avait été emprisonné avec lui au début des années 1950, en était un exemple.

Il y avait aussi Safi Boudissa, qui avait aidé Ben Bella et Mahsas à s’évader de prison en 1952. Aucun des deux ne soutenait l’autogestion et tous les deux soutinrent le coup d’État de 1965.

Tout au long de l’année 1964, Pablo se rendit compte à la fois de la force de la culture conservatrice et de celle de la corruption qui accompagnait le pouvoir. Cela ne mettait pas en péril l’« ouverture socialiste » car, selon lui, les secteurs publics de l’économie étaient déjà prédominants et en expansion. Si cette tendance se poursuivait, le puissant conservatisme social disparaîtrait :

Les superstructures : religion, éducation, condition de la femme et de la famille, etc., culture restent encore grandement influencées par le passé arabo-islamique de la société traditionnelle. Les changements radicaux dans ces domaines n’interviendront qu’à la suite du développement économique et culturel du pays, résultant de l’affirmation de son économie socialisée et planifiée[39].

Mais ces facteurs superstructurels ont déterminé la nature du régime politique à court et moyen terme – en particulier en l’absence de cet « engagement sérieux ».

Le 2e congrès des travailleurs agricoles

À la fin de l’année, il était évident qu’il y avait un renouveau politique à la base. Ce fut particulièrement clair au 2e congrès des travailleurs agricoles tenu à Alger les 25, 26 et 28 décembre 1964. Ce fut le plus grand rassemblement national de travailleurs depuis l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Les travaux s’ouvrirent dans la confusion à cause de la tentative du ministre de l’agriculture de bourrer la salle avec des délégués qu’il avait triés sur le volet. Pendant trois heures, les délégués élus refusèrent de s’asseoir et de permettre au congrès de commencer. Les choses ne s’arrangèrent qu’avec l’arrivée de Ben Bella qui fut accueilli dans l’auditorium aux chants de « Victoire pour la vérité » et de « Que Dieu vous protège ». Comme à son habitude, Ben Bella commença son discours par une équivoque : « Je ne suis ni du côté du ministre de l’agriculture ni du côté de l’UGTA [la fédération syndicale], mais je vais vous parler sincèrement ». Il manifesta ensuite sa sympathie pour les militants :

Ce congrès est la réalisation de l’un de nos rêves, voir l’organisation d’une fédération des travailleurs de la terre. Vous avez pris des décisions à votre premier congrès. La plus grande partie d’entre elles n’ont pas été mises en œuvre et je viens ici vous parler en toute sincérité de nos lacunes[40].

Le « vieux » Ben Bella faisait surface. Il questionna à haute voix : « L’autogestion a-t-elle été mise en place ? » et répondit : « Non, les travailleurs ne jouent pas encore le rôle qui leur revient. Les assemblées générales, les comités de gestion, les conseils de travailleurs ne remplissent pas le rôle qui avait été défini par les décrets de mars et la charte d’Alger. » Après ce feu vert, les délégués élus prirent le contrôle du congrès, contestant et critiquant les fonctionnaires du ministère et du parti pour leurs privilèges, leur ingérence, l’appropriation des bénéfices et l’absence d’aide utile aux fermes autogérées[41]. L’esprit révolté et revendicatif de l’autogestion était très vivace et très répandu parmi les délégués.

C’est cet état d’esprit que rapporte David Rousset, l’ancien trotskiste, survivant des camps nazis et désormais gaulliste, dans les colonnes du Figaro littéraire[42]. Il avait été frappé par l’état d’esprit des congressistes : « Les fonctionnaires gouvernementaux, les administrateurs, les responsables et les dirigeants du FLN dispersés dans la salle ont été submergés par les fellahs[43]. Ils étaient debout dans leurs costumes de ville au milieu d’une mer de turbans et de vêtements de paysans. » Quand la conférence a commencé, les délégués insistèrent pour que l’on parle arabe. Les rapports rédigés en français furent spontanément traduits par des délégués pour les collègues. Quand ce fut le moment de prendre la parole, rapporte David Rousset, ces hommes de la campagne surmontèrent rapidement leur retenue :

Certes, en s’approchant de la table des officiels, beaucoup hésitent. Les uns font le salut militaire. D’autres le salut traditionnel. Et puis, tout bonnement, ils vont serrer la main des ministres et des fonctionnaires du parti, qui siègent un peu roides dans leurs treillis. Mais, devant le micro, face à la salle, ils sont chez eux. Trois mille délégués les fixent qui sont comme eux et qui les applaudissent et les interpellent familièrement. Alors ils parlent. Les cadences de l’école coranique se mêlent à la fougue, aux gestes méditerranéens, à la truculence du village qui, brusquement, fait éclater un rire sonore.

[Un délégué déclare :] «Nous n’accepterons pas la dictature de qui que ce soit. » Et la salle debout, répond dans le tumulte des applaudissements. Ils parlent devant le président de la République, devant les ministres, devant la nation, sans se préoccuper des usages, à leur manière directe, crue comme ils pensent[44].

Leur comportement semble rappeler à Rousset les jours grisants de la Barcelone révolutionnaire de 1936-1937 qui ont été racontés avec tant de lyrisme par George Orwell dans son Hommage à la Catalogne.

Il poursuit ainsi son récit :

C’était visiblement le point d’honneur d’ouvriers sérieux. Ils voulaient aussi faire comprendre au pays qui les écoutait leur attitude nouvelle dans le travail. […] Ils commencèrent à dire les obstacles, tous les obstacles. […] Pour la première fois, ils n’ont laissé personne parler à leur place. C’est le fait capital et qui va peser très lourd sur l’avenir de la révolution algérienne. En brisant le silence, les ouvriers agricoles ont anéanti une peur ancestrale nourrie de leur humiliation permanente qui les paralysait encore ces derniers mois. Ils ont porté à son achèvement une émancipation sociale que la saisie des terres avait seulement préparée. Ils ont dit ce qu’ils pensaient, dans les termes les plus vifs, sans recourir aux détours d’une prudence traditionnelle, et ils l’ont dit devant Mahsas, leur ministre, devant les autorités centrales du FLN, face au pouvoir de l’État[45].

Les délégués se firent l’écho des critiques que les partisans de l’autogestion avaient soulevées. Pour l’essentiel, leurs demandes et leurs résolutions se répartissaient en deux groupes. Le premier était le respect de l’autonomie et de la liberté des entreprises autogérées.

Les fellahs demandaient que les machines réquisitionnées soient rendues dans les fermes, que le contrôle de la commercialisation et de l’approvisionnement soit entre leurs mains, que les comptes bancaires soient placés sous leur contrôle et que des mesures soient prises pour mettre en place une banque de soutien à l’agriculture. La seconde préoccupation portait sur les salaires et la Sécurité sociale. Les délégués voulaient une grille nationale des salaires, la Sécurité sociale et l’extension aux travailleurs agricoles de l’assurance pour les accidents du travail, la création d’un fonds pour les catastrophes naturelles, une discussion approfondie sur la redistribution des surplus excédents, c’est-à-dire des bénéfices après impôts et dépenses d’assurance.

Ben Bella fit le discours de clôture et promit que les décrets de mars seraient appliqués en même temps que les résolutions du congrès. Mais c’est l’état d’esprit des délégués qui frappa les observateurs ; Rousset ne fut pas le seul dans ce cas. Pablo y vit les possibilités d’un tel rassemblement :

Le congrès leur a permis de prendre conscience de leur force sociale, d’échanger leurs expériences réciproques, de clarifier les problèmes posés par l’autogestion dans ses rapports avec l’administration, et de mieux connaître en même temps le pouvoir qui présidait désormais aux destinées de l’Algérie libérée[46].

La conférence des travailleurs du secteur industriel autogéré qui suivit en mars 1965 manifesta le même mécontentement face à la non-application des décrets de mars. Pablo nota cependant une progression du compromis avec plus de « contrôle de l’État » et une plus grande importance donnée à l’augmentation des salaires parmi les travailleurs urbains.

Pablo plaidait fortement en faveur des incitations « matérielles » même s’il n’admettait pas qu’elles s’opposent nécessairement aux incitations « morales ». Un gouvernement révolutionnaire doit toujours faire appel à la conscience et à l’idéalisme du peuple. Le problème crucial était de savoir ce qu’on ferait du « reste », cette part des gains d’une entreprise ou d’une exploitation agricole qui reste après le paiement des impôts, des amortissements et des prélèvements divers. C’était pour lui un principe essentiel :

Il s’agissait de savoir si les travailleurs, producteurs directs de toute la richesse matérielle nationale, auraient le droit d’améliorer leur niveau de vie au fur et à mesure de l’augmentation de la productivité de leur travail. Aux termes du décret du 28 mars, ce droit était acquis. Il était fondé sur la considération générale que la productivité des travailleurs est stimulée et conditionnée par l’amélioration constante de leur niveau de vie. […] D’autre part, dans le cadre d’un régime se réclamant du socialisme, la tendance de rémunération des travailleurs devrait être celle qui abolirait de fait le salariat en s’approchant d’une rémunération selon le travail fourni en quantité et en qualité. Donc quand on parle de « stimulants matériels », contre lesquels s’insurgent à tort, à notre avis, les tenants de la primauté des « stimulants » d’ordre « moral », « politique », « idéologique », on veut tout simplement dire qu’il faut commencer à rétribuer les travailleurs selon leur travail, le mode de rémunération le plus moral du point de vue de la doctrine socialiste orthodoxe[47].

Malgré des congrès encourageants, la bureaucratisation a continué[48]. Après la suppression du BNASS à l’automne 1963, aucun autre organe ne fut créé pour élaborer la législation nécessaire au renforcement de l’autogestion ou à la régulation de ses problèmes. Cela conduisit au découragement et finalement à l’échec de l’autogestion. Les niveaux de production furent maintenus, mais une fois que les récoles quittaient la ferme, c’était le gaspillage et la corruption[49].

Pablo n’avait jamais pensé qu’installer l’autogestion au niveau de l’entreprise serait suffisant. Il avait également deux objectifs prioritaires plus larges : la réforme agraire et les communes autogérées. Le premier serait basé sur l’égalisation des propriétés foncières et l’encouragement des coopératives. Le second dépendrait de la création de communes administratives dont les limites seraient déterminées selon des facteurs économiques, claniques ou familiaux. Des conseils librement élus et encourageant la participation la plus large possible (l’essence de la démocratie athénienne en quelque sorte) gouverneraient ces communes et assureraient le fonctionnement démocratique du régime. Ses espoirs furent à nouveau déçus : « Ces deux réformes, tant attendues, une fois réalisées, auraient donné une impulsion énorme à l’autogestion et à l’élan général de la révolution[50]. »

Le secteur agricole autogéré ne parvint pas à impliquer la masse de la force de travail rurale algérienne. Couvrant les meilleures terres de la plaine côtière, il produisait plus de la moitié des besoins alimentaires et le plus gros des exportations agricoles de l’Algérie. Mais il n’employait qu’environ 200 000 travailleurs à temps plein et quelque 400 000 saisonniers. Occupant près de deux millions d’hectares, le secteur était potentiellement très rentable et ses revenus permettraient de stimuler les investissements dans le reste de l’agriculture.

Détenus par des propriétaires privés, les sept millions d’hectares de terres cultivées restants étaient pour l’essentiel composés de très petites parcelles peu rentables. Les paysans algériens parvenaient à peine à survivre sur un demi-hectare. Incapables de survivre sur ces confettis, les hommes étaient attirés vers les villes et, pour les plus aventureux, vers les usines en France. Cependant, quelque 8 500 Algériens possédaient plus de 100 hectares de terre et 15 000 autres détenaient des superficies allant de 50 à 100 hectares. Le total approchait les 2,5 millions d’hectares. Dans l’esprit de Pablo, ces terres devaient être nationalisées, les propriétaires indemnisés par des obligations d’État produisant des intérêts et les terres partagées entre paysans sans terre et paysans pauvres. On devrait allouer aux paysans dix hectares (ou son équivalent dans des régions au sol plus pauvre) et les inciter à rejoindre des coopératives agricoles et à se regrouper en coopératives d’achats et de commercialisation. Ces coopératives devraient avoir la priorité pour les aides gouvernementales techniques et financières. Aucune de ces adhésions à des coopératives ne devrait être obligatoire. Les paysans devraient être en mesure de décider de continuer une agriculture individuelle ou d’engager seulement une partie de leur terre et de leur travail dans les coopératives.

Ces propositions avaient été incluses dans l’étude détaillée que Pablo avait préparée pour le gouvernement provisoire avant l’indépendance. En août 1963, il les répéta dans la note adressée à Ben Bella.

Il soulignait les nombreux avantages politiques d’une telle réforme : accroître la popularité du gouvernement, récompenser une paysannerie qui avait supporté la plus grande partie du poids de la guerre de libération, intégrer les paysans dans l’économie et développer un marché intérieur pour stimuler le développement. En janvier 1964, en réponse à une demande explicite de Ben Bella, il avait rédigé les grandes lignes d’une loi sur la réforme agraire[51]. Le congrès du FLN d’avril 1964 prit position en faveur d’une réforme agraire radicale et Ben Bella s’était exprimé en faveur de la nationalisation et de la redistribution des terres des plus gros propriétaires :

Ces 23 000 exploitations couvrent 2,5 millions d’hectares alors que 4 millions d’hectares restants sont répartis entre plus de 600 000 exploitations. Deux millions de fellahs sont réduits au chômage total, alors que la plupart des grands propriétaires ne visitent leurs domaines que pour voir si la récolte a été bonne ou pour encaisser les redevances des fermiers[52].

Mais il n’y eut aucune suite. En juin, le comité central du FLN reporta cette réforme à l’année suivante et décida de ne s’attaquer qu’aux plus grandes propriétés agricoles. La seule avancée faite par le gouvernement advint en octobre 1964, quand les terres des traîtres du temps de guerre furent nationalisées.

La création de conseils de communes, composés de représentants des entreprises autogérées et des coopératives, ainsi que de représentants des citoyens directement élus, fut aussi importante pour Pablo. Ces conseils seraient chargés de rédiger les plans locaux et de contribuer à l’élaboration d’un plan national. Ils géreraient également les projets de travaux publics et pour leur réalisation la mobilisation de la population locale, dont une grande part était au chômage ou sous-employés. Les décisions concernant les priorités locales seraient prises par un système électoral ouvert, impliquant autant d’habitants et de travailleurs que possible. Pablo envisageait des comités et des commissions formés de représentants élus et de citoyens ordinaires. De grandes assemblées de citoyens et des référendums devraient faire partie de cette stratégie visant à la participation la plus large possible.

En août et décembre 1964, il rédigea pour Ben Bella des documents décrivant ces structures démocratiques de base et argumentant en leur faveur. Là encore, rien ne se passa. L’Algérie continua à être administrée selon les vieux usages coloniaux, par des préfets et des fonctionnaires appartenant tous au parti unique, le FLN[53]. Comme le souligne Mohammed Harbi, nombre de ces préfets s’immisçaient dans la gestion des fermes autogérées, souvent pour « résoudre » des problèmes de chômage en encombrant les fermes autogérées de travailleurs superflus. En conséquence, la main-d’œuvre y était parfois quatre ou cinq fois plus importante qu’avant l’indépendance[54].

Dans les premiers mois de 1965, il y avait encore des signes du « vieux » Ben Bella, car il répondait de façon plus positive aux initiatives de la base, et aussi des signes de renforcement des éléments les plus radicaux de la société. Il bloqua les ingérences dans les syndicats et leur permit d’élire leurs propres dirigeants (qui, toutefois, restaient méfiants envers le président)[55].

Face à Boumediene

En mai 1965, il semblait que Ben Bella avait décidé, à toutes fins utiles, de renforcer sa position vis-à-vis de Boumediene. Son intention de créer une milice populaire pour contrebalancer l’armée régulière avait été bloquée par Boumediene, mais Ben Bella avait ensuite testé le ministre de la défense en affichant sa volonté de remplacer le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, qui était un proche allié de Boumediene. Ben Bella avait sans doute imaginé qu’il avait la force et la popularité nécessaires pour mener à bien une telle opération. Selon l’historien américain Jeffrey Byrne, si Ben Bella n’avait pas encore cette force, il était sur le point de l’acquérir. À la fin juin, il devait accueillir le sommet Bandung 2, la conférence mondiale des non-alignés, qui devait réunir les chefs d’État du tiersmonde à Alger. Dans ce rôle, Ben Bella aurait été sans aucun doute plus inattaquable que jamais, lui, le dirigeant suprême de l’Algérie. Il aurait été au centre d’une cohorte de dirigeants anti-impérialistes comprenant Tito, Zhou Enlai, Fidel Castro, Nasser, Ho Chi Minh, Soekarno, Nkrumah, Sihanouk et Jomo Kenyatta.

C’était l’apogée de ces « héros » et c’était cette perspective inquiétante, selon Byrne, qui poussa les conspirateurs à agir. C’était maintenant ou jamais. Le 19 juin, une fraction déclencha un coup d’État qui déposa Ben Bella. Pablo reconnaîtra plus tard que c’était une frappe préventive de Boumediene, mais aussi un moyen d’empêcher un nouveau virage à gauche de Ben Bella. À la réunion du comité central du FLN des 14, 15 et 16 juin 1965, une série de décisions avaient été prises pour renforcer l’autogestion, nationaliser les plus grandes propriétés foncières des riches Algériens, avancer dans la réforme de l’administration locale et créer une agence gouvernementale pour la gestion des exportations[56].

La Marche des femmes en mars 1965

Dès le début de l’année, il était devenu évident que la société algérienne se polarisait. En mars, une marche gigantesque et sans précédent eut lieu à Alger à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Les photographies de cette marche montrent clairement que c’était loin d’être une affaire cantonnée aux élites féminines. Le roman d’Assia Djebar Les enfants du futur[57] montre à quel point la guerre avait touché profondément la société algérienne conservatrice. Les femmes algériennes brisaient de nombreux tabous et de restrictions traditionnelles en s’aventurant hors de leurs maisons pour soutenir leurs maris, leurs frères et leurs fils. Il y eut, bien sûr, une réaction sévère à cette situation de la part des Algériens traditionalistes, dont certains étaient ces mêmes bureaucrates que Pablo considérait comme le principal ennemi de l’autogestion. Henri Alleg, rédacteur en chef d’Alger Républicain, le journal du Parti communiste, le quotidien le plus diffusé du pays, a laissé cette description de la marche des femmes du 8 mars 1965 :

Des dizaines de milliers de femmes, d’Algéroises de tout âge, certaines voilées, d’autres le visage découvert, manifestèrent dans les rues d’Alger, banderoles déployées, acclamant la révolution qui donnerait à toutes et à toutes les mêmes droits et les mêmes d’œuvrer pour le pays. Les rédacteurs et employés du journal avait abandonné un moment leur travail pour s’installer sur les balcons. Ils regardaient avancer sur le boulevard Amirouche l’immense défilé de femmes parmi lesquelles ils reconnaissaient leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses ou d’autres parentes qui, au passage, en signe d’amitié, lançaient vers eux des youyous éclatants. En retour, du balcon d’Alger Républicain, fusaient des saluts joyeux et fraternels. […] Et tous – celles qui défilaient dans la rue et ceux qui les regardaient depuis leurs fenêtres – prenaient soudainement conscience d’assister à quelque chose de nouveau et d’exceptionnellement important.

De l’autre côté du boulevard, face au journal, se trouvait le ministère de l’agriculture. Ceux qui y travaillaient avaient, eux aussi quitté leurs bureaux pour observer de leur balcon la foule des manifestantes. Leur comportement, plus que réservé, tranchait avec l’enthousiasme bruyant de ceux d’Alger Républicain. Ils étaient muets, ne répondaient à aucun appel et n’auraient pas montré mine plus austère s’ils avaient assisté au passage d’un convoi funèbre. On voyait bien qu’ils n’approuvaient pas – c’est peu dire – même si radios et journaux officiels ne parlaient, le lendemain, que d’une chaleureuse unanimité autour du défilé[58].

Le coup d’Etat du 19 juin 1965

C’est pour le compte de ces hommes et de ces bureaucrates que le coup d’État de Boumediene, parfaitement planifié, a été déclenché. Ben Bella fut arrêté dans son appartement aux premières heures de la matinée du 19 juin par la garde présidentielle. Des unités blindées ont occupé les principales villes peu avant l’aube. La radio et la télévision furent réquisitionnées pour diffuser les déclarations des putschistes. Des étudiants organisèrent à la hâte des manifestations de protestation dans la capitale, qui furent dispersées par la troupe qui tira à balles réelles. Selon Alleg, des femmes occupèrent leurs balcons en tambourinant des casseroles au cri de « Ya-hiia Ben Bella » (Vive Ben Bella), mais les manifestations de rue furent minces et se sont rapidement éteintes. On rapporte qu’à Oran, une cinquantaine d’étudiants furent abattus dans la rue. Mohammed Harbi signale que les partisans de l’autogestion organisèrent des manifestations courageuses à Annaba. De sa cachette, Pablo observa de sa fenêtre les courageuses mais modestes manifestations d’étudiants à Alger et nota les visages fermés et inexpressifs des Algériens « conservateurs et effrayés » sur les trottoirs.

Pablo avait été informé du coup d’État par un voisin – le correspondant de Reuters à Alger – qui l’avait réveillé et avait demandé à lui parler dans son jardin. Dans la lumière du petit matin, depuis sa maison sur les hauteurs, Pablo pouvait voir les chars et les véhicules blindés quadriller le centre d’Alger en contrebas. Il prépara immédiatement une valise et partit se cacher (une fois encore ses archives personnelles furent perdues quand la police fit une descente chez lui). Heureusement, Elly se trouvait à Genève au moment du coup d’État. Michel Pablo était dans la ligne de mire. Sans le nommer, les discours de Boumediene justifiant le coup d’État avaient désigné l’étranger athée, antimusulman et communiste qui conseillait Ben Bella. Plus tard dans l’année, son nom fut prononcé et il fut accusé d’avoir profité personnellement de son rôle de conseiller de Ben Bella. Selon Boumediene, ce prétendu socialiste était payé un million d’anciens francs par mois quand le travailleur algérien moyen percevait moins de 1 000 francs. (Pablo touchait 2 300 francs sur lesquels il payait 600 francs d’impôts et 200 francs de loyer, ce que montrent les relevés de banque et les états du gouvernement[59].)

Pablo quitte l’Algérie

Dans la suite immédiate du coup d’État, il rédigea le brouillon d’un appel à la formation sans délai d’une organisation de résistance à la dictature militaire. Après une réunion avec Mohammed Harbi, il décida de quitter le pays. Une vie clandestine pour un Européen de grande taille était impossible. Roger Foirier apporta de France un faux passeport dont la photo était celle d’un Pablo déguisé et portant une fausse moustache. Pablo décida dans un premier temps de tenter de partir par le port d’Oran, à l’ouest, où les contrôles de police étaient supposés être moins stricts. Mais en arrivant à Oran, il pensa que son déguisement pourrait ne pas marcher et que l’humiliation de son arrestation avec un tel déguisement ne valait pas le risque pris. Il rentra rapidement à Alger et, le lendemain, il se rendit avec assurance à l’aéroport, choisit le comptoir où l’employé lui paraissait le plus sympathique et acheta un billet pour la Suisse en déclarant qu’il partait en vacances. Après une demi-heure d’attente anxieuse, il passa la douane et s’envola pour Genève pour rejoindre Elly.

Des années plus tard, un membre d’un cabinet ministériel affirma que Boumediene avait été fou de rage en apprenant que le chef des pieds-rouges[60] s’était échappé[61]. La plupart des autres pieds-rouges pablistesréussirent également à quitter le pays, bien que quelques-uns aient été arrêtés et malmenés avant d’être expulsés. Les dirigeants de la gauche du FLN, Mohammed Harbi, Bachir Hadj Ali et Hocine Zahouane, ne vécurent que quelques mois de clandestinité avant d’être arrêtés et emprisonnés.

C’est ainsi que l’expérience de socialisme autogestionnaire prit effectivement fin en Algérie, même si le régime continua de se proclamer « socialiste » et même à entretenir la façade de l’autogestion. Vingt ans plus tard, dans son autobiographie, Pablo reconnut que l’expérience avait été « prématurée et ne correspondait pas aux conditions subjectives et objectives » – il entendait par là la faiblesse de l’aile gauche du FLN et l’insuffisance de ses soutiens, ainsi que la faiblesse de la conscience et de l’expérience politiques des travailleurs algériens eux-mêmes. Malgré tout, pour lui, « l’avenir est prévisible par l’utilisation exemplaire des possibilités révolutionnaires lorsqu’elles existent et aussi longtemps qu’elles existent ».

La Commune algérienne avait vécu et respiré et ce simple fait était important. Des leçons pourront en être tirées par les futurs révolutionnaires. La surprise de Pablo venait de la rapidité avec laquelle la bureaucratisation du pouvoir s’était installée. Néanmoins, « cela m’avait aidé à comprendre plus profondément le phénomène sur lequel se base le changement qualitatif d’un parti révolutionnaire une fois qu’il arrive au pouvoir – peu importe qu’il soit marxiste ou nationaliste populiste ». En d’autres termes, le pouvoir corrompt – et très vite. Se souvenant de ces jours à Alger, il note : « J’ai vu les luttes quasi bestiales entre les membres du FLN pour savoir qui aurait le plus grand bureau[62]. » Mohammed Harbi ajoute un facteur personnel à l’« échec » en Algérie. Après avoir rendu, comme à son habitude, un hommage à Pablo en tant qu’être humain :

Ce n’était pas un Grec de Grèce mais un Grec d’Égypte, oriental, donc spontané, chaleureux mais aussi pondéré et réceptif à ce qui pouvait lui être dit. Dans les relations humaines, on pouvait dire qu’il était « chapeau ». [Ses] forces, c’était la conviction. Et son expérience politique… qui pouvait se révéler une faiblesse car ça le rendait difficile à convaincre […]. Il était sûr de lui et avait tendance à ne pas écouter. Or il ne connaissait pas vraiment la société algérienne et Ben Bella n’était pas ce qu’il croyait, ses vraies convictions étaient ailleurs[63].

Le verdict est sans doute trop sévère. Pablo avait misé sur des possibilités plutôt que sur des probabilités. Il a toujours dit clairement que c’était un pari. S’appuyer sur Ben Bella n’était pas tant une faiblesse en soi qu’un reflet de la faiblesse générale de la position des révolutionnaires. Il n’y avait pas de corps structuré de démocrates révolutionnaires, la gauche du FLN était faible et les travailleurs et les paysans étaient mal organisés, voire pas organisés du tout. Leur point de vue était sans équivoque lorsqu’ils étaient rassemblés à l’occasion de conférences, mais ensuite ils se dispersaient dans leurs localités. Il n’y a pas de meilleur témoignage de tout cela que celui de Harbi lui-même[64].

En revanche, l’armée et l’administration étaient organisées et concentrées dans les centres de pouvoir. Elles étaient imprégnées d’un réalisme pratique et borné et soutenues par la croyance ancestrale selon laquelle la division entre gouvernants et gouvernés était naturelle. Confrontées à une contestation de leur pouvoir, elles ont agi de façon résolue. Elles se sont transformées, comme Pablo le prévoyait, en une nouvelle classe capitaliste dirigeante[65].

[…]

[1] . NdT. En français dans le texte.

[2] . Entretien de Mohammed Harbi avec Serge Marquis, 2020.

[3] . Idem.

[4] . « L’économie de l’Algérie de Tahar Benhouria », Sous le drapeau du socialisme, n° 82-83, janvierfévrier 1980.

[5] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[6] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[7] . Mohammed Harbi, L’autogestion en Algérie : une autre révolution ?, Paris, Syllepse, 2022, p. 18-20.

[8] . Michel Raptis, « Dossier de l’autogestion en Algérie », Autogestion, n° 3, septembre 1967, p. 37.

[9] . Idem.

[10] . Michel Raptis, « Dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 58.

[11] . Il semble qu’il s’agissait d’un crime passionnel commis par un mari trompé plutôt que d’un crime politique.

[12] . Michel Raptis, « Dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 47.

[13] . Voir David and Marina Ottaway, Algeria : the Politics of a Socialist Revolution, Berkeley, University of California Press, 1970, p. 66-67. Le décret de septembre 1963 stipulait également que « dans le but d’améliorer la production et les rendements, l’ONRA avait le pouvoir de décider de la fusion ou de la séparation des fermes, ainsi que du partage, du transfert et de l’utilisation du cheptel. D’autres institutions renforçaient la tutelle administrative : les centres coopératifs pour la réforme agraire, dont le rôle était financier et comptable, réduisaient le pouvoir des entreprises autogérées ; Un service spécialisé avait en outre le contrôle de l’utilisation du matériel agricole » (voir Ammour Kader et col., La voie algérienne, Paris, François Maspero, 1974, p. 62 et suiv.).

[14] . Michel Raptis, « Dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 55-58.

[15] Idem, p. 60-64.

[16] . Michel Raptis, « Dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 64.

[17] . Michel Pablo, « L’Algérie à la veille de l’étape décisive », L’Internationale, n° 14, septembre 1963.

[18] . Idem.

[19] . Idem.

[20] . Idem.

[21] . Citations extraites de l’entretien de Mohammed Harbi avec Serge Marquis, septembre 2020.

[22] . Entretien avec Gilbert Marquis, 2020.

[23] . El Djeich, août 1963, cité dans Jeffrey James Byrne, Mecca of Revolution : Algeria, Decolonization and the Third World Order, op. cit., p. 171.

[24] . David et Marina Ottaway, Algeria : The Politics of a Socialist Revolution, op. cit.

[25] . Entretien avec Gilbert Marquis, 2020.

[26] . Jeffrey James Byrne, Mecca of Revolution : Algeria, Decolonization and the Third World Order, op. cit.

[27] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[28] . Michalis N. Raptis, Η πολιτική μου αυτοβιογραφία, op. cit.

[29] . Sous le drapeau du socialisme, n° 2, février 1964.

[30] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[31] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 72.

[32] . Entretien de Serge Marquis avec Mohammed Harbi, 2020.

[33] . Sous le drapeau du socialisme, n° 2, février 1964.

[34] . « La chute de Ben Bella », Sous le drapeau du socialisme, n° 19-20, juillet-août 1965, notamment p. 3-4.

[35] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[36] . Ibid., p. 23.

[37] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », Autogestion, n° 3, 1967, p. 73.

[38] . Entretien de Michel Pablo avec Adolfo Gilly (20, 21, 22 juillet 1995).

[39] . « Bilan et objectifs nouveaux de la révolution algérienne », Sous le drapeau du socialisme, n° 1, janvier 1964.

[40] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité.

[41] . Ibid.

[42] . David Rousset, « Les fellahs algériens découvrent leur puissance », Le Figaro littéraire, 7-13 novembre 1963, cité dans Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, 1967, p. 67-69.

[43] . Fellahs : ouvriers agricoles.

[44] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 67.

[45] . Ibid., p. 68.

[46] . Ibid., p. 65.

[47] . Ibid., p. 71.

[48] . Dans son étude « Autogestion agricole en Algérie », publiée dans la revue Tiers Monde en 1965 Grigri Lazarev confirme cette description.

[49] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 77-78.

[50] . Ibid., p. 79.

[51] . Une copie du document se trouve dans le fonds Michel Raptis, ELIA, Athènes.

[52] . Michel Raptis, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », art. cité, p. 84, p. 79-84 et p. 144-148 pour le projet de loi.

[53] . Ibid., p. 85-88.

[54] . Mohammed Harbi, L’autogestion en Algérie, op. cit., p 25.

[55] . David et Marina Ottaway, Algeria : The Politics of a Socialist Revolution, op. cit., p. 7-8.

[56] . « L’option du socialisme en danger », supplément à Sous le drapeau du socialisme, 23 juin 1965.

[57] . Assia Djebar, Les enfants du futur, Paris, Points, 2012.

[58] . Henri Alleg, Mémoire algérienne, Paris, Stock, 2005, p. 372-373.

[59] . « Houari Boumediene devra rectifier », Sous le drapeau du socialisme, n° 23-24, novembre-décembre 1965, p 31.

[60] . NdT. En français dans le texte.

[61] . Voir Michalis N. Raptis, Η πολιτική μου αυτοβιογραφία, op. cit., chap. 9, « L’Algérie sous Ben Bella », p 203.

[62] . « Le côté rouge de la frontière : Gilbert Marquis et Michel Pablo Raptis », Autrement, n° 38, mars 1982, p. 46-49.

[63] . Entretien de Serge Marquis avec Mohammed Harbi, septembre 2020.

[64] . Mohammed Harbi, L’autogestion en Algérie : une autre révolution (1963-1965), op. cit., p. 13-31 en particulier.

[65] . « Letter from Algiers », International, novembre-décembre 1964, notamment p. 14-15.