Le media algérien Le Jeune Indépendant a publié le 22 septembre 2025 un dossier sur l’un des nombreux défis auxquels est confrontée l’Algérie indépendante à l’automne 1962: organiser une première rentrée scolaire, alors que tout est à mettre sur pied dans un pays qui vient de connaître des années de guerre et les dévastations causées par l’OAS. On y apprend qu’un très grand nombre d’enseignants français, restés ou, pour beaucoup, revenus en Algérie, y ont contribué, dont beaucoup étaient affiliés au Syndicat National des Instituteurs (SNI) de la FEN. L’école est alors une découverte pour beaucoup d’enfants algériens, majoritairement peu ou pas scolarisés dans l’Algérie coloniale. Un entretien avec le sociologue Aïssa Kadri, spécialiste de l’éducation et membre de notre rédaction, et un article de Youssef Kantira.

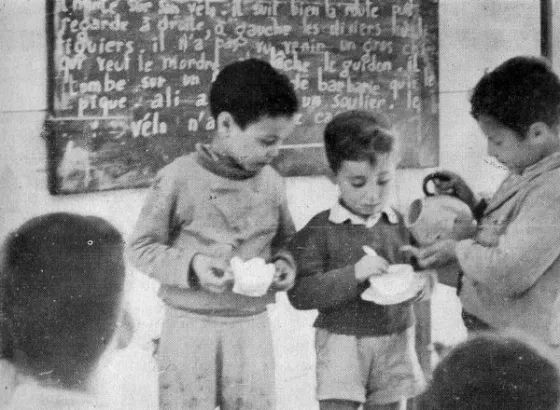

Photo publiée par Le Jeune Indépendant

Aïssa Kadri : « Il fallait réussir la première rentrée »

L’Algérie indépendante a été bel et bien au rendez-vous avec la rentrée des classes session 1962-1963. Quel regard portez-vous sur cette ‘’première’’ scolaire, quelques petites semaines seulement après l’indépendance ? S’agit-il d’un véritable défi que l’Algérie a su négocier ?

Oui en effet il fallait réussir la première rentrée scolaire de l’indépendance. Les Algériens, contrairement à ce que peuvent affirmer les thuriféraires de la colonisation positive, n’ont pas pour la plus grande partie d’entre eux bénéficié de la scolarisation. Ils étaient exclus de l’école qui apparaissait un danger, en tant qu’elle pouvait éveiller les consciences, aussi bien par le lobby colon que le pouvoir colonial métropolitain. Au début de la guerre d’indépendance ce sont à peine dix pour cent d’une classe d’âge, en âge d’être scolarisés qui sont scolarisés. Le taux d’analphabétisme dépassait les 90 % de la population. L’école a donc été très vite mise au centre des objectifs du développement. C’est par l’éducation que l’émancipation apparaissait pouvoir être parachevée. Il y a eu une vraie mystique du rôle de l’éducation, des sociologues contemporains parlent « d’une cargaison magique » comme prérequis du développement. Dans une phase de sortie de guerre atroce, le pouvoir indépendantiste s’est vite attelé à mettre en place les conditions de réussite de la rentrée scolaire. Il faut observer que cette rentrée a été préparée tout au long de l’été au sein de l’Exécutif provisoire, ceci grâce à l’engagement de personnalités dont certaines issues du milieu de l’enseignement, comme Charles Koenig maire de Saida, plus tard député de la Constituante Algérienne et qui avait été entre autre l’instituteur de Medeghri ( futur ministre de l’intérieur de Boumediène) Stéphane Hessel, André Mandouze premier recteur de l’université nationale ont joué un grand rôle. Il y a eu à partir du mois de mai 62 de nombreux échanges et discussions au sein de l’Exécutif entre des représentants de la FEN ( Fédération de l’Education Nationale) et du SNI ( Syndicat National des Instituteurs) Georges Lauré Secrétaire Général de la FEN, Astres de la FEN, Pierre Desvalois, Jean Maranger au titre du SNI et Denis Forestier au titre de la MGEN venus à Rocher Noir pour négocier la place des instituteurs dans l’Algérie indépendante, avec Chawki Mostefai, Abderrahmane Kiouane, Abderrahmane Farès ( président de l’Exécutif provisoire) et Mohamed Farès ( syndicaliste) d’un côté, Charles Koenig et Louis Rigaud de l’autre, ces derniers étant en Algérie. Ces négociations ont duré tout l’été 62. Il ne faut pas oublier que la tendance majoritaire du SNI ainsi que la FEN et la MGEN ont été très proches de Messali Hadj et ouverts à l’idée de l’indépendance à travers la proposition de la Table-ronde comme sortie de la guerre.

Au miroir de l’histoire de l’Algérie, entre la sortie de guerre et les débuts difficiles du nouvel État indépendant (stratégie de la terreur choisie par l’OAS, la crise de l’été 1962 et l’allongement de la période de la transition (Mars-sept 1962), est-ce que l’agenda/le calendrier jouait en faveur de cette rentrée (laps de temps très court pour préparer la rentrée) ? L’année scolaire était-elle compromise ?

En effet il faut observer que l’été 62 a connu un acmé des violences avec la politique de la terre brûlée de l’organisation criminelle de l’OAS. Symbole de la volonté de maintenir l’Algérie dans la nuit coloniale, six instituteurs des centres sociaux ( Marcel Basset, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutène, Max Marchand, Robert Eymard et Salah Ould Aoudia), sont assassinés par les criminels de l’OAS en mars 62. Deux autres furent assassinés à l’Est du pays dont un, descendu pour acheter une bouteille de champagne afin de fêter le cessez-le-feu, fut exécuté devant son épouse. Par ailleurs la mise en place des autorités algériennes a été également très difficile et a connu des affrontements fratricides. Dans ce laps de temps où toutes les institutions étaient sinon fermées, du moins travaillaient sous une constante menace, il faut remarquer que l’organisation du FLN comme plus largement la mobilisation des Algériens ont permis que des cours de substitution aient pu être organisés dans les quartiers pour parer à la fermeture des classes de mars à juin. La réussite de la rentrée se devait d’être la réponse aux criminels qui visaient à faire du pays un cimetière. Les syndicalistes Algériens comme leurs confrères Européens, les autorités du moment, Exécutif et responsables du FLN, se mobilisèrent dans des conditions difficiles pour que la rentrée soit une fête. Charles Koenig et Louis Rigaud firent le voyage vers Tlemcen pour rencontrer Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene. Reçus par celui qui allait être le premier président de l’Algérie indépendante, ils eurent comme réponse à leur demande de soutien pour réussir la rentrée, une réponse que ne renieraient pas les partisans de la colonisation positive. Ben Bella sous le regard vigilant de Boumediene leur répondit « Monsieur Koenig, Monsieur Rigaud, nous avons besoin des instituteurs , faites venir le plus d’instituteurs que vous pouvez, j’ai besoin des instituteurs pour que l’éducation nationale marche en Algérie, comme j’ai besoin de cheminots pour que les chemins de fer marchent, de traminots, comme j’ai besoin des gens de l’électricité et gaz d’Algérie pour que l’énergie marche, des ingénieurs pour les barrages et donc… vous nous avez laissé une Rolls Royce mais sans essence. Il a ajouté quand vous avez une Rolls Royce, avec 5 litres d’essence dedans, qu’est-ce qu’on peut faire ? Avec ça on ne va pas loin ! » ( entretiens de A. Kadri avec Louis Rigaud et référence du mémoire de Charles Koenig) .

Un mot sur la sociologie du corps enseignant européen qui a accepté de s’associer au nouvel État et assurer la rentrée. (Tu le dis dans « Instituteurs et enseignants en Algérie », il s’agissait d’enseignants partisans de l’indépendance ou anti-Algérie française).

Louis Rigaud qui va devenir responsable de l’APIFA ( Association Professionnelle des Instituteurs Français en Algérie ) organisation qui va succéder au SNI section algérienne, relève que ce sont donc 15.000 enseignants sur 26.000 qui exerçaient avant l’indépendance, pour la plupart restés en Algérie alors que d’autres qui étaient partis revenaient au pays , qui vont assurer la rentrée scolaire. Ces instituteurs étaient majoritairement affiliés au SNI. Le SNI était traversé par trois tendances , les partisans de l’Algérie française s’étant séparés du syndicat dès 57 et ayant fondé leur propre syndicat. La tendance principale qui réclamait la libération de Messali Hadj et le recouvrement de ses droits va asseoir progressivement la position majoritaire énoncée au congrès du SNI de Bordeaux en juillet 1955 celle d’une « conférence de la Table Ronde regroupant les représentants authentiques de toutes les populations sans distinction aucune. La position des représentants de l’École Émancipée allait plus loin en prônant la possibilité pour le peuple algérien « d’élire une constituante souveraine qui décidera du sort et du régime de l’Algérie ». Cette position envisage ainsi un nouveau statut qui fonderait « une nouvelle République Algérienne qui décidera de ses liens avec la France ». Dans le même temps, la position de Guibert, des « cgtistes », met quant à elle l’accent sur le « fait national algérien » et prône des négociations avec les représentants du mouvement national algérien, désignés comme les représentants qualifiés du peuple algérien » ; les tenants de cette motion posent également comme préalable le « droit à l’indépendance ». On a là donc majoritairement des enseignants pieds noirs et métropolitains passés pour certains par la Bouzaréah qui souhaitaient l’indépendance de l’Algérie en association avec la France. L’École Émancipée dénonçant plus tard le caractère néocolonial des relations culturelles franco-algériennes. La rentrée fut donc encadrée majoritairement par ces instituteurs auxquels il faut ajouter les Algériens recrutés sur le tas, moniteurs , instructeurs , jeunes enseignants qui vont rejoindre sans grande formation pédagogique l’institution. La rentrée fut alors une très grande fête portée par des professionnels, cadres et enseignants, et de bénévoles assistés par des parents d’élèves, avec des élèves revêtus d’habits aux couleurs de l’emblème national.

Professeur émérite des universités, sociologue, Aissa Kadri a enseigné à l’université d’Alger à l’aube des années soixante-dix. Ancien directeur de l’Institut Maghreb-Europe (université Paris VIII), il est l’auteur d’une somme de travaux sur la sociologie de l’éducation, l’intelligentsia maghrébine et diverses thématiques liées au mouvement national algérien. Entre autres travaux centrés sur l’école en Algérie coloniale et post-indépendance, il a publié dans de nombreux ouvrages collectifs sur les enseignants en Algérie. Notamment avec Jean-Paul Roux « L’école dans l’Algérie coloniale, conformer ou émanciper » dans Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1962, Paris, Sudel, 2004, « Transmission des savoirs en situation coloniale : l’imposition du système d’enseignement français en Algérie » in Patrick Pion et Nathan Schlanger , Apprendre . Archéologie de la transmission des savoirs, Paris, La Découverte, Inrap, 2020, « Le système d’enseignement Algérien entre passé et présent » in Philippe Bance et Jacques Fournier, Éducation et intérêt général, CIRIEC, working paper 18/11/, PURH , 2018. « Le SNI et la guerre d’Algérie » in Jean Robert Henry et Florence Hudowicz , L’école en Algérie , l’Algérie à l’école , MUNAE, 2017, « Histoire du système d’enseignement colonial » in, F. Abecassis et alii, La France et l’Algérie : leçons d’histoire, Lyon éditions INRP, 2007. Il a également publié un ouvrage sur les enseignants issus des immigrations, Aissa Kadri, Fabienne Rio, Enseignants issus des immigrations : l’effet génération, Sudel, 2006.

Il y a 63 ans, l’Algérie indépendante gagnait la bataille de la première rentrée scolaire

Par Youcef Kantira

Automne 1962, de part et d’autre de la Méditerranée. Soldats perdus d’une guerre perdue malgré la puissance des armes, les lois d’exception, la torture à grande échelle et le terrorisme, les chefs de l’OAS n’en finissent pas de ruminer leur ‘’nostAlgérie’’ et de pleurer le ‘’paradis perdu’’.

Le lundi 15 octobre 1962, à leur grand dam, l’Algérie indépendante depuis trois mois a rendez-vous avec une échéance capitale de son histoire : la rentrée des classes. Heureux et enthousiastes, des centaines de milliers d’élèves matinaux franchissent les portes des écoles. C’est la première année scolaire à l’heure d’Al hamdoulilah mabkach istiîmar fi b’ladna.

Quand les directeurs des établissements scolaires rassemblent les élèves dans les cours dédiées aux récréations avant de les répartir à travers les classes, les généraux Salan et Jouhaud sont derrière les barreaux en région parisienne. Condamnés par contumace, les autres membres du commandement de l’organisation terroriste, les fuyards Jean-Jacques Susini, Pierre Lagaillarde et Yves Godard sont réduits à l’exil clandestin entre l’Espagne, l’Italie et une contrée provinciale. Après avoir échoué à faire voler en éclats le cours des pourparlers puis des négociations – Evian I, Lugrin, Les Rousses, Evian II –, ils décrètent la ‘’politique de la terre brûlée’’.

Entre terrorisme au quotidien et actions de sabotage, leur stratégie terroriste vise la paralysie totale de l’Algérie indépendante. Si leurs commandos ‘’delta’’ endeuillent des centaines de familles, incendient la Bibliothèque universitaire et poussent au départ massif des Européens, Salan et ses alliés de l’’’Algérie française’’ ne parviennent pas à l’objectif suprême : empêcher l’Algérie indépendante de se mettre en ordre de marche.

A leur grand dam et au grand désespoir de tous ceux qui scrutent, en l’appelant de leurs vœux, les ratés de l’allumage moteur, la rentrée des classes 1962-1963 résonne comme la plus implacable des défaites. Le ‘’Jour d’Ecole’’ résonne, surtout, comme un temps à la fois fondateur et prometteur.

C’est la preuve que l’Histoire est en marche et que plus rien ne sera comme avant. Le 15 octobre 1962, l’Algérie indépendante a réussi l’un de ces tous premiers challenges et réussi l’un de ses premiers examens de passage. Confronté à un agenda des plus serrés et une conjoncture émaillée d’embûches, la République algérienne a été bel et bien au rendez-vous de la rentrée scolaire.

Les kiosques célèbrent la première rentrée

Alger Républicain, qui venait de reparaitre après une interdiction par les autorités coloniales, et Al Chaâb (Le Peuple) – quotidien nouvellement crée – sont heureux d’enjoliver les kiosques algériens de ‘’une’’ célébrant la première année scolaire de l’Algérie indépendante. Collectionneur d’imprimés et de de vieux journaux, Amar Sifi Yassi, un jeune enseignant de Annaba qui se prépare pour une formation d’archiviste, garde précieusement un numéro d’Alger Républicain. Acheté dans une brocante, cet exemplaire lui rappelle une rentrée des classes. Une rentrée inaugurale qui a précédé de longues années avant ses rentrées comme élève et futur enseignant.

Quelques semaines avant le 15 octobre 1962, rien ne laissait présager un début concluant pour la saison scolaire 1962-1963. Sous l’effet de la crise de l’été 1962 et les luttes fratricides pour le pouvoir, la période de transition s’est étirée au-delà des délais initiaux, retardant la proclamation de la République algérienne et la mise en place des institutions. Il va falloir attendre le 20 septembre et les élections à l’Assemblée nationale constituante pour voir le processus institutionnel s’accélérer et déboucher sur la proclamation de la République algérienne démocratique et populaire le 25 septembre.

‘’ On assiste alors à la formation d’embryonnaires ministères en charge de dossiers tous plus urgents les uns que les autres pour l’Algérie indépendante, rappelle l’historienne Malika Rahal dans Algérie 1962. Une histoire populaire (La Découverte/Barzakh). Urgences parmi tant d’autres qui s’impose au premier gouvernement, ‘’organiser la rentrée scolaire et universitaire, pallier les départs de nombreux fonctionnaires français, relancer l’industrie et l’agriculture pour éviter une famine, définir une prise en charge sociale pour ceux qui sont dans le besoin’’.

Si la rentrée scolaire est une mission qui engage l’ensemble du gouvernement, un homme se retrouve au cœur du challenge : Abderrahmane Benhamida (1931-2010), ministre de l’Education nationale dans le premier gouvernement dirigé par Ahmed Ben Bella (27 septembre 1962-18 septembre 1963). Il hérite d’un portefeuille large qui englobe tous les paliers de l’enseignement : primaire, collège, lycée, technique et université).

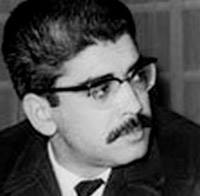

Abderrahmane Benhamida, ministre de l’Education nationale dans le premier gouvernement Ben Bella

Engagé dans la lutte de libération nationale quelques semaines après son déclenchement, il a été une des figures de proue de la Zone autonome d’Alger dirigée par Yacef Saâdi sous les auspices du premier CCE (Comité de coordination et d’exécution, issu du Congrès de la Soummam). Son cursus scolaire – élève du lycée franco-musulman de Ben Aknoun – en a fait un commissaire politique de la Zone et le chargé du ‘’Bulletin intérieur’’.

Arrêté en octobre 1957 au plus fort de la grande répression d’Alger dite ‘’bataille d’Alger’’ et au plus fort des ‘’pouvoirs spéciaux’’, il a été condamné à mort le 3 juillet 1958 par le tribunal permanent des forces armées d’Alger. Détenu à Barberousse (Serkadji), il a échappé à la guillotine après le moratoire décidé par la Ve République suivi de la grâce présidentielle pour l’ensemble des condamnés à mort.

De Serkadji, il a été transféré à Berrouaghia puis à l’Ile de Ré (Charente maritime). Il sera libéré après les accords d’Evian. Elu comme député à la première Assemblée nationale constituante, il se retrouve très rapidement sur la brèche comme ministre de l’Education, ministère de l’urgence s’il en est.

Les nuits blanches du ministre de l’Education

Sitôt nommé et avant même d’être installé, il prend la mesure de la difficulté de la mission : présider aux destinées d’un département ministériel à mettre en place en partant de rien. Sa responsabilité ministérielle, il le sait, est loin d’être une sinécure. Fort d’un état d’esprit de battant forgé durant les années de lutte, il s’engage dans une véritable course contre la montre.

Objectif avoué – il le soulignera dès ses premières prises de parole devant ses collaborateurs et face à la presse –, « gagner la bataille de la première rentrée scolaire ». Entre formation de son équipe, mise en place du premier embryon du Ministère, visites d’inspection des structures d’accueil et réunions de travail, il enchaîne les journées de travail quasiment au rythme du « H 24 ».

Habitué aux nuits blanches à l’heure des activités de la Zone autonome d’Alger ou durant les périodes de détention et les attentes anxiogène de l’aube – moment où les gardiens de Serkadji viennent chercher un condamné à mort pour l’emmener vers la cour de la guillotine –, Abderrahmane Benhamida a vécu une autre période ‘’nuits blanches’’.

Passionnantes celles-là – du 27 septembre au 15 octobre 1962 –, ces deux semaines marquées par un ‘’déficit en sommeil’’ l’ont vu vivre des jours parmi les beaux de sa vie et pour cause ! Avec le concours des services en rodage de l’Etat, il a réussi ce qui, au soir de l’été 1962, tenait bien de la mission impossible : éviter aux écoliers, lycéens et étudiants algériens une année blanche. Et apporter la preuve par les bambins que l’OAS n’a pas vaincu et l’Algérie indépendante n’a pas raté son allumage au démarrage.

En bon communicant – il a appris les rudiments de la communication à l’épreuve du militantisme nationaliste –, il a adopté un discours convaincant en direction des enseignants français qui ont quitté l’Algérie entre janvier et juillet 1962 sous les effets des menaces de l’OAS. « La valise ou le cercueil » a fait fuir la quasi-totalité des instituteurs français.

Le 12 octobre 1962, dans une allocution diffusée par la radio, Abderrahmane Benhamida a lancé un appel aux enseignants qui étaient de l’autre côté de la Méditerranée. S’adressant à ceux qui sont partis sous le coup des menaces de l’OAS et également à ceux qui ne connaissent pas le pays à venir ou revenir « contribuer à la magnifique œuvre d’éducation et de formation des jeunes esprits dans un climat de liberté et de fraternité ». « L’heure est venue de mettre votre énergie et votre compétence au service de l’Algérie nouvelle. Vous ne pouvez pas vous dérober à ce nouveau combat pour la paix et l’instruction ».

Urgence de la rentrée et besoins en ressource humaine obligent, le ministre de l’Education a également appelé les étudiants algériens à rester au pays. « Il n’y a aucune raison d’aller étudier dans une université étrangère, puisque votre université nationale est là.

Votre présence au sein de notre peuple est indispensable. Tout en étudiant, vous prendrez conscience des réalités algériennes et des difficultés qui, chaque jour, se présentent ». Le 15 octobre au soir, à l’heure d’un premier débriefing et un premier bilan avec ses collaborateurs, Abderrahmane Benhamida aux anges qui commente les indicateurs : 600 000 enfants pleinement scolarisés. Un chiffre inespéré au regard du contexte – gouvernement formé trois mois après l’indépendance –, les écoles ciblées par l’OAS et une année scolaire 1961-1962 inachevée en raison des menaces des soldats perdus.