Une nouvelle édition de Prisonniers de guerre « indigènes ». Visages oubliés de la France occupée, d’Armelle Mabon

Une nouvelle édition de Prisonniers de guerre « indigènes ». Visages oubliés de la France occupée, d’Armelle Mabon

Présentation de l’éditeur :

Après la débâcle de juin 1940, les combattants de l’armée française sont faits prisonniers. Tandis que les métropolitains partent pour l’Allemagne, les prisonniers coloniaux et nord-africains prennent le chemin des frontstalags répartis dans la France occupée. En avril 1941, près de 70 000 hommes sont internés dans vingt-deux frontstalags. Ces prisonniers nouent des contacts singuliers tant avec l’occupant qu’avec la population locale qui les réconforte, voire les aide à gagner les maquis ou la zone Sud. Lorsqu’en janvier 1943 le gouvernement de Vichy accepte de remplacer les sentinelles allemandes par des cadres français, ils se sentent trahis.

À la Libération, certains ont attendu très longtemps d’être rapatriés, tandis que le premier contingent arrivé en Afrique occidentale française a été massacré le 1er décembre 1944, à la caserne de Thiaroye, pour avoir osé réclamer les soldes de captivité. L’État français a fait croire à une rébellion armée pour camoufler l’ignominie et nie, encore aujourd’hui, les faits. Seuls l’exhumation des corps, le procès en révision, la réhabilitation de ces combattants et de justes réparations mettraient un terme à ce mensonge d’État.

Il fallait révéler cette histoire occultée qui donne la mesure de l’injustice, du déni d’égalité et du mépris dont s’est rendu coupable l’État français, durant l’Occupation, mais aussi par la suite…

Ci-dessous le passage du chapitre 11, « Thiaroye, un mensonge d’État », de cette réédition, concernant l’un des aspects les moins connus de l’affaire : la condamnation à des peines lourdes et infamantes, le 6 mars 1945, par la justice militaire française, de trente-quatre des survivants du massacre. Ces condamnés furent amnistiés en 1947, mais leur réhabilitation officielle n’est toujours pas intervenue. Armelle Mabon explique pourquoi un procès en révision à titre posthume serait important.

Le procès des « mutins »

Ayant le général Dagnan pour supérieur hiérarchique, le sous-lieutenant Arrighi, de l’état-major de la division Sénégal-Mauritanie, a eu la délicate mission de mener l’instruction qui conduira à l’acte d’accusation dressé par le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Dakar le 15 février 1945. Il s’acquittera de cette tâche à la plus grande satisfaction du commandement, comme l’atteste l’évaluation du colonel Gavouyère en date du 28 mai 19451.

Une instruction à charge

L’ensemble des procès-verbaux décuple les incohérences déjà constatées dans les rapports. La logique consiste là aussi à montrer que les « mutins » suspectés de pillage en métropole avaient fait usage d’armes à feu. Les documents confirment le déni manifeste d’une possible appartenance de certains rapatriés à la Résistance en métropole et la volonté de faire croire qu’ils avaient subi une intense propagande allemande subversive2. Après avoir lu certains rapports militaires, Léopold Sédar Senghor, qui débutait en politique, a rédigé, en février 1945, une note transmise à Pierre Ruais, du cabinet du général de Gaulle. Ancien prisonnier de guerre, il y proteste énergiquement contre l’accusation de germanophilie3. À la lecture de cette note, Raphaël Saller, du cabinet du ministère des Colonies, renchérit sur l’évidente soumission à la propagande allemande4. C’est évidemment la version de la mutinerie qui a été présentée à Senghor ; il écrit à propos de l’indiscipline :

« La discipline faisant la force des armées, il est normal que le commandement militaire réprime des actes d’indiscipline au besoin dans le sang. Mais la force sans la justice, qui coupe le mal à sa racine, ne peut rétablir la véritable discipline, qui est celle des pensées et des cœurs. Surtout chez les noirs qui sont très sentimentaux et ont un sens profond de la justice5. »

Lors d’un interrogatoire le 22 décembre 1944, Antoine Abibou, qui sera lourdement condamné, raconte s’être évadé du frontstalag de Rennes en 1943, rendu à Paris où il a eu des contacts avec la Résistance. Il a dû se cacher dans une famille morbihanaise, épopée dont il livre des détails très précis. L’officier de police judiciaire a considéré que c’était improbable, qu’Antoine Abibou mentait et qu’il était à la solde des Allemands6. Soixante-dix ans plus tard, nous avons pu retrouver deux membres de la famille Desgrées du Loû — François Desgrées du Loû, qui l’a caché, était résistant — qui ont confirmé son récit.

Cela illustre parfaitement une instruction à charge ; aucune vérification n’a été effectuée. Le contact avec la résistance et les FFI est d’ailleurs cité, dans les rapports, comme fauteur de troubles pour des tirailleurs qui « n’étaient pas moralement, intellectuellement et socialement capables de comprendre la grandeur, la beauté et la nécessité de ce mouvement qui s’improvisait en dehors de toute autorité régulière pour le salut de la patrie. Ils n’en ont reconnu que les procédés d’exécution et la possibilité, une fois revenus dans leur pays, d’appuyer par la force ou l’intimidation leurs revendications ou l’exécution de missions de désordre émanant d’agents ennemis7. »

Les chefs d’inculpation vont de la provocation de militaires jusqu’à la rébellion commise par des militaires armés au nombre de huit au moins. Parallèlement à l’instruction, la défense des combattants africains s’est organisée. Dès le 7 décembre, maître Lamine Guèye adresse un courrier au député Gaston Monnerville, président de la Commission des colonies :

« Ma conviction partagée par tous les indigènes et les Européens de Dakar, c’est que ces chiffres [du nombre de morts] sont très en dessous de la réalité, bien qu’ils soient déjà impressionnants. C’est une question d’argent qui a amené les militaires à abattre à coups de mitraillettes des Tirailleurs arrivés de France le 21 novembre 1944 […]. Quelques-uns de ces Tirailleurs avaient sur eux des sommes constituant leurs économies. L’Autorité militaire a pensé que ces sommes trop élevées pour des Tirailleurs devaient provenir de vols et pillages commis en France.8 […] »

Le député Monnerville, ému par les événements de Thiaroye, saisit le ministre des Colonies qui confie une enquête à l’administrateur Mérat. Le ministre de la Guerre chargera de la même mission le général de Périer. Monnerville évoque les erreurs commises, notamment en ce qui concerne le versement des soldes, et trouve inadmissible que des « hommes qui ont tant souffert, qui viennent de rentrer chez eux après quatre, voire cinq années d’absence et de misère, soient victimes des balles françaises, au moment où ils retrouvent leur pays et leur famille9. »

Les « mutins » de Thiaroye ont donc pour la plupart été défendus par l’avocat et homme politique sénégalais Lamine Guèye — dont nous n’avons pas retrouvé la plaidoierie —, qui n’a pas obtenu l’ouverture d’une enquête parlementaire. Il fustige les prétextes invoqués pour couvrir ce carnage, notamment celui de la propagande allemande, et rappelle le comportement des officiers stationnés en AOF : « Ce que l’on oublie, c’est que ces tirailleurs venaient de combattre pour la France pendant que la plupart de leurs accusateurs et bourreaux faisaient ici une besogne qui n’avait rien à voir avec les intérêts de la France. »

Le talent et la lucidité de Lamine Guèye n’ont pas suffi à convaincre le tribunal militaire constitué d’officiers appartenant aux régiments qui ont perpétré ce crime de masse. Le jugement des trente-quatre inculpés a été prononcé le 6 mars 1945 : six d’entre eux ont été condamnés à dix ans d’emprisonnement avec dégradation militaire et interdiction de territoire, un à sept ans et dégradation militaire, deux à cinq ans et dégradation militaire, trois à cinq ans, un à quatre ans, six à trois ans, six à deux ans, trois à dix-huit mois et six à un an. Quelques-uns ont en outre été condamnés à verser une amende. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 17 avril 1945.

Des familles ont, en vain, imploré le gouverneur général, comme celle d’Antoine Abibou, condamné à dix ans d’emprisonnement en tant qu’instigateur de la rébellion. Son père, Jean Abibou, plaide pour sa remise en liberté :

« […] loin de murmurer contre cet arrêt de justice, j’en reconnais bon gré mal gré l’équité, il ne me reste d’espoir qu’en votre clémence. Mon fils étant de pauvre famille restait autant que possible dans la bonne voie. Je lui recommandais toujours l’amour de la France. Et c’est effectivement pour cela que je l’ai contraint en 1938 à s’engager volontairement au service militaire. […]. Et je suis certain que pendant la durée de la guerre l’infortuné pour lequel je vous implore a donné de nombreux exemples de courage et de dévouement. Les métropolitains qui l’ont connu à Rennes où il a passé plusieurs années peuvent très certainement témoigner de son amour pour la France, son cœur de noble soldat […]. Il aime si bien sa patrie qu’il s’était dépêché de refouler le sol de Paris par les maquis10 […]. »

Le gouverneur a déjà reçu un courrier de sa marraine de Rennes, qui essaie également d’obtenir son indulgence. Elle présente son protégé comme un homme honnête, serviable, courageux et dévoué :

« Je suis une modeste ouvrière et je ne sais pas si je vais pouvoir me faire comprendre […]. En 1943, il a eu l’intention de s’évader, je lui ai préparé des effets civils et il a pu gagner Paris où il a travaillé jusqu’au mois d’avril 1944, date à laquelle il est revenu en Bretagne où il a pris le maquis et a participé à la libération de la France. Je l’ai revu au mois d’août quand nous avons été libérés, il était je vous assure heureux et fier que nous soyons enfin libres […]. Aussi Monsieur le Gouverneur je viens vous demander humblement en récompense de son courage et de son dévouement à la France qu’il aime tant, ne serait-il pas en votre pouvoir de lui accorder son recours en grâce, s’il vous faut des signatures, je peux vous en envoyer autant que vous en voudrez pour témoigner en sa faveur11 […]. »

Les hommes politiques de l’AOF ne sont pas dupes du mensonge visant à faire condamner des innocents. À défaut de pouvoir obtenir l’annulation des condamnations, ils se mobilisent en faveur d’une amnistie.

Une amnistie pour quel crime ?

Le 15 février 1947, le député du Soudan Jean Sylvandre a sollicité le ministre de la France d’outre-mer (FOM) pour que le projet de loi sur l’amnistie inclue des dispositions permettant d’en appliquer le bénéfice aux condamnations prononcées. Il faut attendre le 16 août 1947 pour que cette loi soit promulguée12. Le 23 juin de la même année, le journal Réveil annonce en une que le président Vincent Auriol vient d’accorder une grâce amnistiante aux malheureux prisonniers de Thiaroye, sans exception. En fait, les discussions entre le ministère de la Guerre et celui de la France d’Outre-Mer ont porté sur l’application de la loi d’amnistie du 16 avril 194613 étendue aux colonies (deux condamnés avaient déjà bénéficié de cette loi d’amnistie). Les demandes individuelles ont été transmises au ministère de la Guerre le 20 mai 1947 par Louis Mérat, devenu secrétaire général au ministère de la FOM.

Le 30 mai 1947, le ministre de la FOM, Marius Moutet, confirme au député Léopold Sédar Senghor que dix-huit demandes individuelles ont été transmises au ministre de la Guerre avec un avis très favorable14, tandis que deux condamnés concernés étaient décédés (trois hommes sont morts en détention). Le ministère de la Guerre a refusé la grâce amnistiante, considérant qu’elle n’était pas recevable, à quinze d’entre eux — dont les deux décédés —, car les faits étaient qualifiés de « crime » et a précisé qu’il en serait de même avec la nouvelle loi d’amnistie. En revanche, il a décidé de suspendre l’exécution du jugement pour les dix-huit encore incarcérés15, ce qui a conduit à leur libération entre le 10 et 27 juin 194716. Contrairement à ce qu’avait annoncé la presse, le président Vincent Auriol n’a donc pas accordé de grâce amnistiante.

Lors des discussions parlementaires sur le projet de loi d’amnistie en complément de la loi du 16 avril 1946, le député Lamine Guèye a fait insérer un amendement au nom de la Commission des territoires d’outre-mer : « Aux infractions commises en Afrique occidentale française en novembre 1944 par les militaires et anciens prisonniers condamnés à la suite de mutineries17», qui deviendra l’article 39 § 4 de la loi d’amnistie du 16 août 1947.

Louis Mérat a plaidé en faveur de cette amnistie, y compris pour ceux qui avaient déjà purgé leur peine afin qu’ils bénéficient d’une mesure de bienveillance18. Peut-être avait-il compris qu’il avait été abusé par les témoignages des officiers. Le tribunal militaire ne s’était d’ailleurs pas donné la peine d’attendre les conclusions de son enquête, achevée le 15 mars 1945. Il quitte son poste, non sans fracas, en novembre 194719. Du fait de l’amnistie, certains registres matricules ont été modifiés, interrompant le service du 1er décembre 1944 à la date de leur libération. Sur d’autres, dont celui d’Antoine Abibou, la condamnation n’a pas été « cachée ». La suspension de l’exécution du jugement est mentionnée, de même que la perte de son grade et son exclusion de l’armée. Ainsi, l’amnistie ne réintègre pas automatiquement le grade ni le corps d’armée, quand bien même la condamnation est effacée. Le lieutenant-colonel Le Berre a également bénéficié de la loi d’amnistie de 1947. Sa sanction et son motif ont été effacés ; le document caviardé se trouve dans son dossier personnel20.

Des officiers européens présents à Thiaroye ont été blâmés, comme l’adjudant-chef de gendarmerie Être, après qu’il eut déposé une réclamation pour réquisition abusive21 avant de partir pour Cayenne comme surveillant22. Après une série de brimades, le chef d’escadron Lemasson a été exclu des cadres en 1946, à la demande du général Dagnan dès mars 1945, avec l’appui du lieutenant-colonel Le Berre, avant d’être révoqué de l’armée23. Dans le film de Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye, il est l’officier qui défend les tirailleurs. Le lieutenant-colonel Siméoni et le médecin du camp Cavalade ont été rapatriés. Combien ont souffert de devoir se taire ? D’autres ont évidemment été promus, y compris décorés de la légion d’honneur comme le général Dagnan et le lieutenant de vaisseau Salmon.

Malgré l’amnistie, les condamnés restent en quelque sorte coupables d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Au vu des éléments nouveaux apportés ici, qui font naître un doute quant à leur culpabilité, un procès en révision à titre posthume permettrait de décharger la mémoire des morts selon l’article 624-7 du Code de procédure pénale.

[…]

Thiaroye n’est pas le massacre le plus meurtrier du passé colonial français24, mais il intervient au moment même où il est question de France libérée alors que la souveraineté des peuples colonisés n’est pas à l’ordre du jour. Le général de Gaulle était en pleine discussion avec le président Roosevelt afin de solidifier la grandeur d’une France impériale. La divulgation d’un massacre d’ex-prisonniers de guerre de cette ampleur aurait pu le discréditer. Dans un contexte où les forces indépendantistes gagnent du terrain et persuadent les populations de rejoindre leur combat, les autorités françaises ne peuvent laisser Thiaroye devenir un lieu martyr desservant la cause coloniale. À défaut d’imposer une chape de plomb complètement hermétique, il fallait mettre en place les stratégies nécessaires pour préserver l’honneur de l’armée en lui ôtant toute responsabilité dans ce massacre.

Le récit officiel, construit à dessein, s’est fissuré, révélant un mensonge d’État. La justice, la dignité mais aussi l’honneur, y compris de l’armée, ne sauraient être restaurés sans la reconnaissance officielle du massacre, le procès en révision, la restitution des grades par décret, l’exhumation des corps, l’octroi de la mention « mort pour la France » et le remboursement aux familles des sommes spoliées. S’approcher de la vérité impose de donner accès aux archives restées auprès des forces terrestres de l’AOF à Dakar devenues forces françaises au Sénégal et dissoutes en 2011. La réhabilitation de ces combattants africains, sans oublier les officiers qui les ont défendus comme le chef d’escadron Lemasson, permettrait aussi de mettre à mal un racisme d’État perceptible dans le traitement historiographique, judiciaire, archivistique et politique de ces événements.

Armelle Mabon est enseignante-chercheuse à l’université Bretagne Sud, membre du laboratoire TEMOS (UMR 9016 CNRS). Elle a notamment publié Les Assistantes sociales au temps de Vichy (L’Harmattan, 1995) et L’Action sociale coloniale (L’Harmattan, 2000). Elle a codirigé L’Engagement à travers la vie de Germaine Tillion (Riveneuve, 2013). Elle est coauteure du documentaire Oubliés et Trahis. Les prisonniers de guerre coloniaux et nord-africains (Grenade productions, 2003).

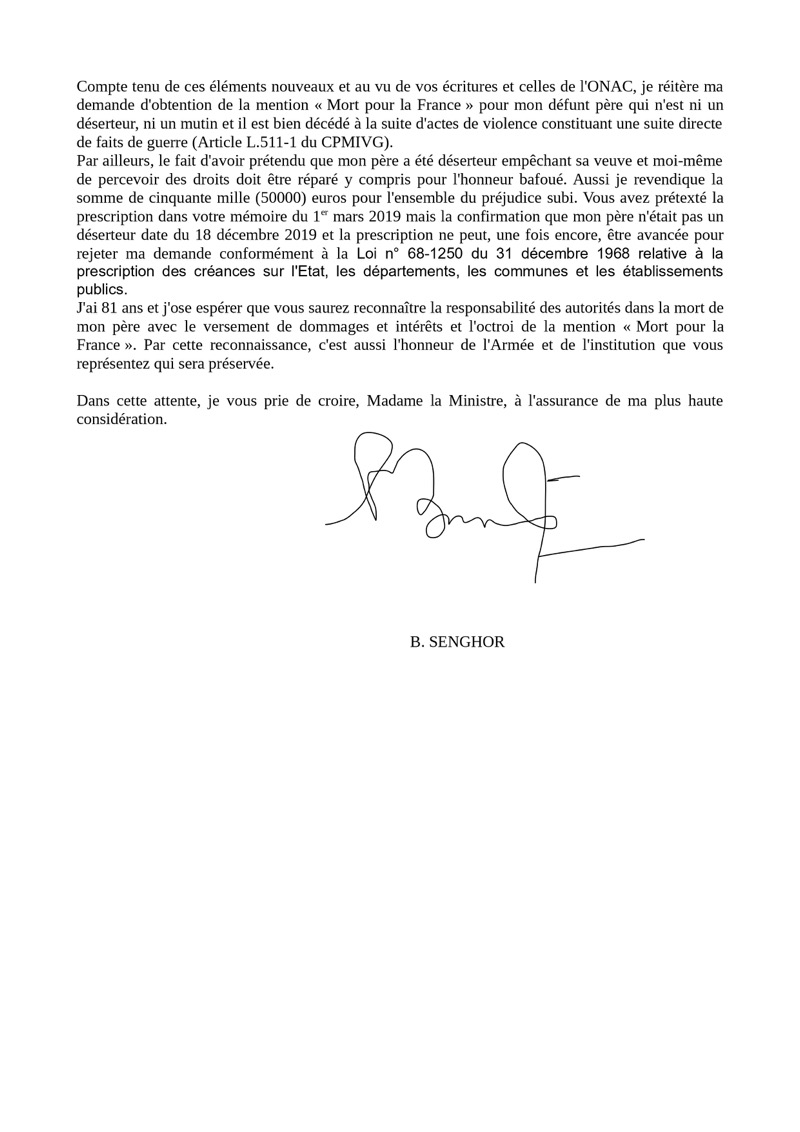

Le combat de Biram Senghor pour la réhabilitation

de son père M’Bap Senghor

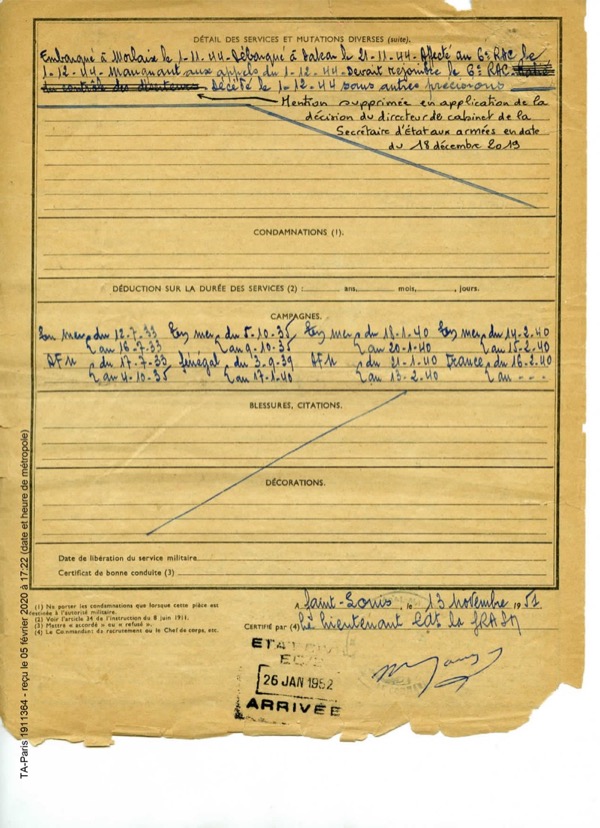

M’Bap Senghor, originaire de Diakhao (Sénégal), soldat dans l’armée française, a été détenu durant la guerre au frontstalag de Rennes. Peut-être achevé à l’hôpital de Dakar à l’issue du massacre selon certains témoignages, il est très probablement enterré avec beaucoup d’autres dans une fosse commune dont Armelle Mabon pense avoir retrouvé l’emplacement, mais où aucune exhumation n’a encore eu lieu*. Son état de service, datée du 13 novembre 1951 et archivée au Service Historique de la Défense, portait la mention « déserteur » jusqu’en décembre 2019. Cette mention a été grossièrement biffée, comme on peut le voir ci-dessus, « en application de la décision du directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat aux Armées en date du 18 décembre 2019 ».

Lors d’un recours du fils de M’Bap Senghor, Biman Senghor, devant le tribunal administratif de Paris pour faire annuler cette mention de « déserteur », le ministère des Armées avait refusé de la retirer au prétexte qu’il ne disposait pas d’archives pour accepter cette demande. Il a finalement pensé lui donner satisfaction en demandant au Service historique de la Défense de rayer purement et simplement cette mention sur le document archivé. Le procédé, la modification d’une archive publique, a de quoi surprendre. Il ne témoigne pas particulièrement d’une grande conscience, au sommet de l’Etat, du respect des documents d’archives conservés dans le cadre de la loi par le Service historique de la Défense. Selon Armelle Mabon, la question se pose aussi de l’existence d’archives non ouvertes sur cette affaire, sur lesquelles le Ministère aurait pu se fonder pour demander cette modification.

* Des familles de condamnés ont saisi le Procureur de la République de Paris lui demandant de mener des actes d’investigation comme l’exhumation des corps pouvant servir d’élément nouveau et faire aboutir le procès en révision.

a été déposé au tribunal administratif de Paris.

- SHD/T, GR2000, Z, 202, 1300.

- Voir le chapitre 9.

- AN, 3AG4/22.

- Note pour le capitaine Ruais, « au sujet du papier remis par Monsieur Senghor », 19 février 1945 (AN, 3AG4/22).

- AN, 3AG4/22.

- Rapport de l’officier de police judiciaire, 29 décembre 1944 (DCAJM, pièce n° 125).

- Rapport Le Masle (SHD/T, 5H16).

- Lettre du 7 décembre 1944 (ANOM, DAM, 74).

- Lettre de Gaston Monnerville à Lamine Guèye, avocat défenseur près la cour d’appel, 31 décembre 1944 (ANS, 21G159 [108]).

- ANOM, DAM, 74.Lettre du 18 avril 1947, Porto-Novo (ANS, 13G17 [17]).

- Lettre de Mme veuve Guernigan, Rennes, 1er mars 1947 (ANS, 13G17 [17]).

- Journal officiel, 17 août 1947.

- Journal officiel, 17 avril 1946

- ANOM, Aff. pol., 3498.

- Lettre n° 15898 du 2 juin 1947 du ministre de la Guerre et lettre du 8 juin 1947 du ministre de la France d’outre-mer au gouverneur général de l’AOF Les dix-huit noms sont mentionnés sur les minutes du jugement incluant ceux des décédés (ANOM, Aff. pol., 3498).

- Ibid.

- Commission des territoires d’outre-mer, 4 juin 1947 (AN, C/15406).

- ANOM, Aff. pol., 3498.

- Dossier personnel, Académie des sciences d’outre-mer.

- SHD/T, GR140047.

- Télégramme du 7 décembre 1944 du gouverneur général de l’AOF au ministre des Colonies (DAM, 169).

- Information donnée par sa famille à l’auteure.

- SHD/T8Ye 107403.

- Voir Yves Benot, Massacres coloniaux. 1944-1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises, La Découverte, Paris, 2005 [1994].